一、双绝合璧:文学与书法的巅峰对话

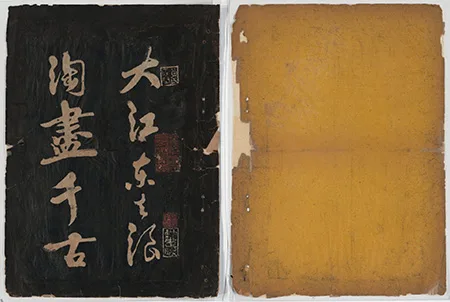

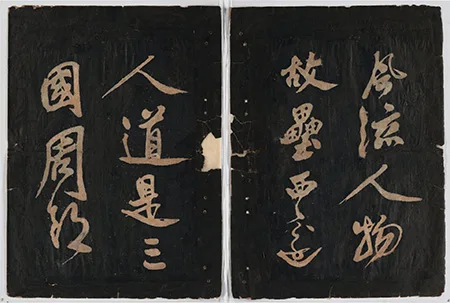

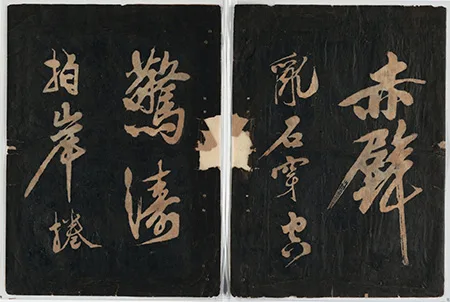

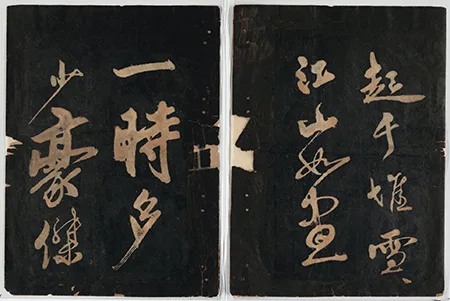

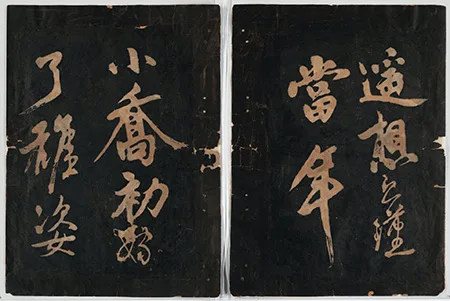

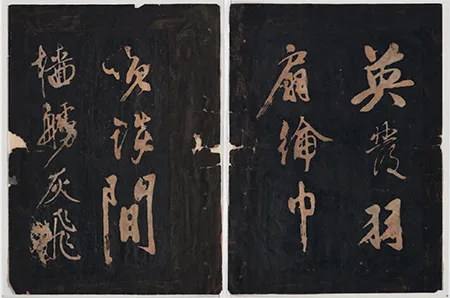

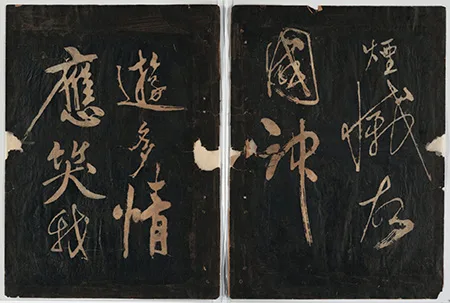

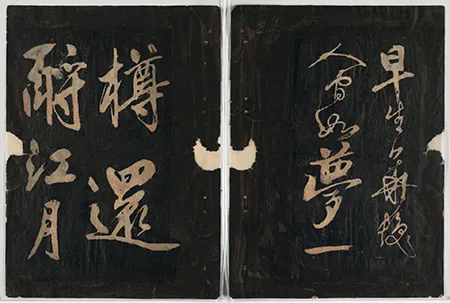

北宋元丰五年(1082 年),苏轼贬谪黄州期间夜游赤壁,面对 “乱石穿空,惊涛拍岸” 的壮阔江景,挥笔写下《念奴娇・赤壁怀古》。这首词以 “大江东去” 开篇,将三国英雄的豪情与自身壮志未酬的感慨熔铸为 “千古绝唱”,奠定了豪放词派的里程碑。而四十年后,”苏门四学士” 之一的黄庭坚以草书重书此词,将苏轼的文气转化为笔走龙蛇的墨韵 —— 山东嘉祥武氏墓群石刻博物馆现存的四块刻石,每块高 35 厘米、宽 101 厘米,完整保留了黄庭坚晚年 “鹤膝蜂腰” 的草书精髓,笔势如惊涛裂岸,墨韵似江雾缭绕,被后世誉为 “苏黄双绝” 的实证。

二、文人交游:从神交到墨缘的生死契阔

苏轼与黄庭坚的情谊堪称文坛佳话。早在熙宁十年(1077 年),苏轼读黄庭坚诗文便惊叹 “此人如精金美玉”,而黄庭坚则自比 “小草”,愿与苏轼这棵 “青松” 平生相依。元丰二年 “乌台诗案” 爆发,苏轼险遭杀身之祸,黄庭坚因与他诗文往来被罚铜二十斤,却始终不改敬仰之情。元祐元年(1086 年)两人京城重逢后,黄庭坚常携家乡双井茶至苏轼宅邸,在 “都城谁是得闲人” 的唱和中,共同度过了一段 “诗伴” 相聚的黄金时光。

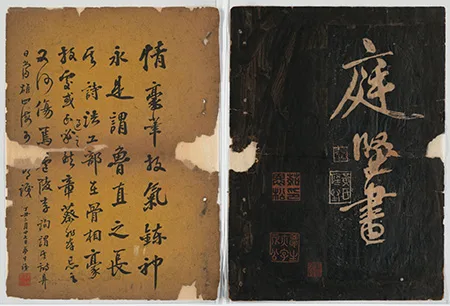

关于黄庭坚书写《赤壁怀古》的契机,民间流传着这样的故事:元符年间雨夜,苏轼在黄庭坚杭州寓所酒后挥毫,以狂草重书《赤壁怀古》。宋徽宗初见此卷时拍案叫绝,亲题 “集古之大成”,使其一度成为宫廷秘藏。虽然后世学者对石刻真伪存疑(质疑派认为笔法粗率,支持派则从文献异文考证其价值),但这份跨越时空的艺术共鸣,早已超越了真伪之争。

三、翰墨传奇:从宫廷秘藏到民间流转的千年浮沉

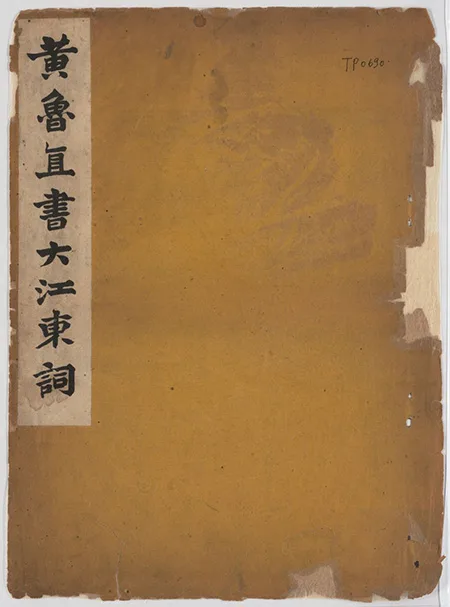

这幅 “苏黄合璧” 的命运堪称传奇。靖康之变后,原作流落民间,明清时期出现多个拓本版本。民国金石热潮中,山东嘉祥县出土的四块刻石引发轰动,其毛装托裱的拓本(墨纸尺寸 36×25 厘米)成为藏家追捧的对象,甚至被翻刻于江西修水黄庭坚纪念馆的九曲回廊。值得一提的是,刻石中 “谈笑间,樯橹灰飞烟灭” 的 “樯橹” 二字,与通行本 “强虏” 不同,为校勘苏轼词提供了珍贵的原始依据。

更富戏剧性的是,乾隆帝曾耗费三十余年搜寻黄庭坚真迹,却与这幅《赤壁怀古》失之交臂 —— 现存于《三希堂法帖》的 20 件黄氏墨宝中,独缺此作,成为清宫收藏的一大憾事。而在数字时代,武氏墓群石刻博物馆官网已开放高清复刻图下载,轻点鼠标即可放大欣赏 “乱石穿空” 的笔锋走势,或细品 “人生如梦” 处墨色由浓转枯的苍凉意蕴,让这场跨越千年的艺术对话触手可及。

四、书坛趣闻:”树梢挂蛇” 与 “石压蛤蟆” 的惺惺相惜

苏轼与黄庭坚的艺术互动充满趣味。某日两人切磋书法,苏轼笑评黄庭坚字 “笔势太瘦,几如树梢挂蛇”,黄庭坚反讥其字 “褊浅似石压蛤蟆”。两人相视而笑,皆叹 “我的弱点还是你了解”。这种文人式的调侃,恰是他们超越世俗的知己情谊的写照。

黄庭坚对苏轼的崇敬更延续到身后:苏轼病逝后,他将其画像悬于家中,每日焚香作揖;为《寒食帖》题写跋文时,字里行间尽是 “东坡此诗似李太白” 的追慕之情。而《赤壁怀古》石刻上 “庭坚书” 的落款,亦如穿越时空的注脚,让两位文豪的精神永远定格在 “大江东去” 的豪迈气象中。

结语

当我们在数字屏幕上展开黄庭坚的草书《赤壁怀古》,既能感受 “乱石穿空” 的笔锋如刀剑出鞘,亦能在 “一尊还酹江月” 的墨韵里触摸到文人的千古幽思。这幅承载着苏黄情谊、见证历史浮沉的石刻,早已超越了书法与文学的界限,成为中华文明中 “诗书画一体” 的永恒象征。无论是穿越千年的唱和,还是数字时代的重逢,它始终在诉说着:真正的艺术,永远是人心与天地的共鸣。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 苏轼《赤壁怀古》与黄庭坚草书:千年词韵里的翰墨传奇

墨韵书香

墨韵书香