在书法的广袤天地中,启功体以其独特的风姿独树一帜,备受世人瞩目 。那清劲挺拔的笔画,灵动又不失端庄的结体,仿佛带着一种与生俱来的书卷气,让人过目难忘。无论是高悬于殿堂之上的匾额题字,还是藏于文人雅士案头的墨宝,启功体总能凭借那股独特的韵味,瞬间抓住人们的眼球。很多书法爱好者痴迷于启功体,纷纷临摹学习,试图掌握其中精髓 。但大家或许不知道,在这备受追捧的启功体背后,竟隐藏着一段与清朝大官紧密相连的渊源。究竟是哪位清朝大官,能对启功先生产生如此深远的影响,让其书法风格在启功体中留下难以磨灭的印记呢?

梁诗正:官场与书坛的传奇人生

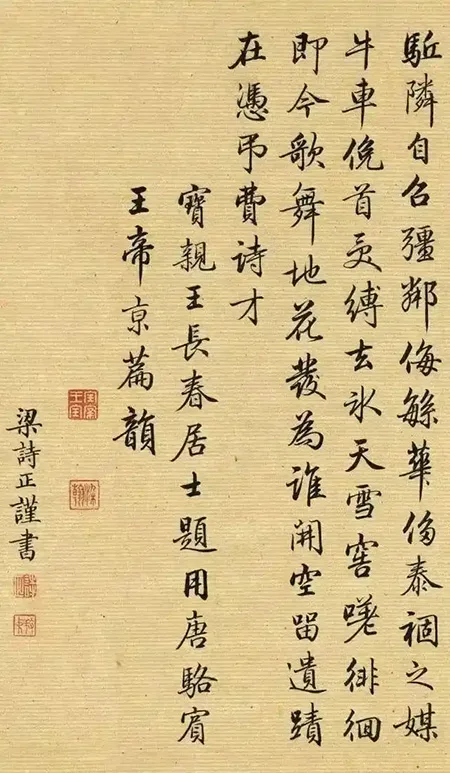

这位对启功体影响深远的清朝大官,便是梁诗正 。梁诗正出生于康熙三十六年(1697 年),浙江钱塘(今杭州)的一个书香门第 。自幼,他便展现出了极高的天赋,五岁时虽才开始学说话,但接触四五言诗后,稍作诵读便能牢记于心,仿佛与诗书有着天生的缘分。在成长过程中,他饱读诗书,家中丰富的藏书和碑帖成为了他最好的启蒙老师,他常常沉浸其中,临摹研习,乐此不疲。同时,他还与友人组建诗社,在诗酒唱和中,进一步提升自己的文学素养和艺术品味,那时的他,就已被时人称作 “才子”,声名远扬。

雍正八年(1730 年),对于梁诗正来说是人生中极为重要的一年,他在这一年参加科举,凭借扎实的学识和出色的才华,高中探花 。从此,他踏上了仕途,开启了一段辉煌的政治生涯。乾隆登基后,对梁诗正的才华极为赏识,加以重用。在接下来的数年间,梁诗正历任户部侍郎、兵部尚书、刑部尚书、工部尚书、吏部尚书等要职,横跨 “六部尚书” 之 “五部”,仅礼部尚书之位未涉,这样的仕途经历,在整个中国历史上都极为罕见,足见其卓越的才能和乾隆对他的信任。

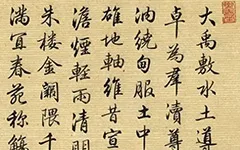

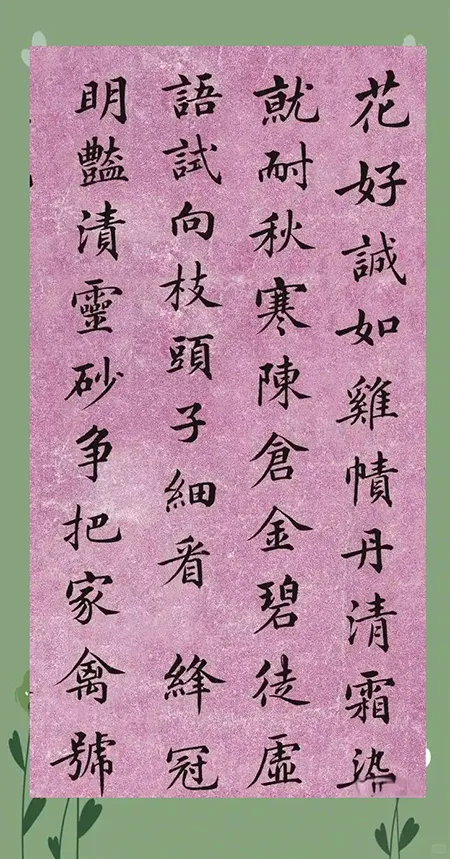

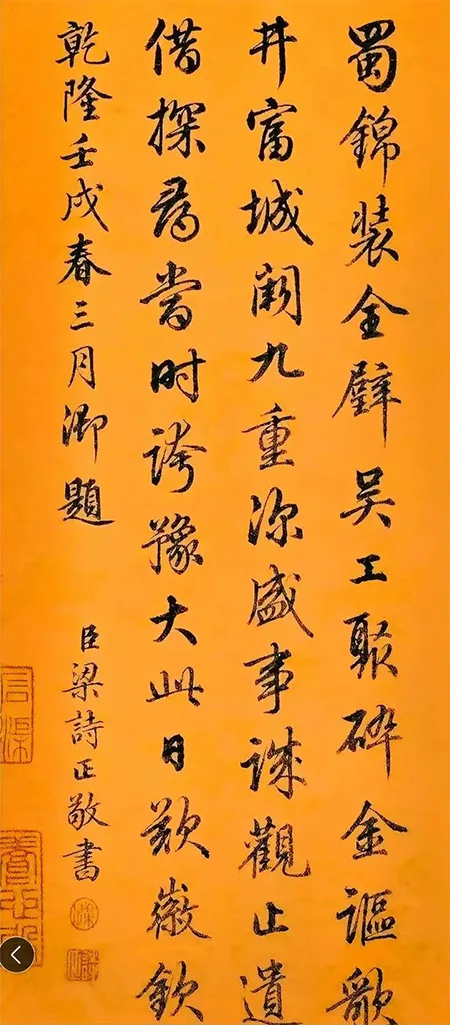

梁诗正的书法成就更是让人惊叹。他的书法之路,犹如一场漫长而精彩的艺术之旅 。起初,他从柳公权的法帖入手,柳体的严谨刚劲,让他打下了坚实的书法基础。每一笔画,他都精心揣摩,力求写得刚健有力,字体结构也在不断的临摹中,变得愈发严整,仿佛一座坚固的堡垒,稳如泰山。随着年龄的增长和阅历的丰富,他开始学习赵孟頫与文征明的书法 。赵孟頫书法的圆润隽永,如潺潺溪流,温润人心;文征明书法的典雅秀丽,似春日繁花,赏心悦目。这些特点逐渐融入梁诗正的书法中,使他的笔法变得细腻灵活,行楷相间的风格也开始初露端倪,他的字仿佛被赋予了生命,变得灵动起来,在纸上翩翩起舞。到了晚年,梁诗正又将目光投向了颜真卿和李邕 。颜体的雄浑大气,如汹涌的波涛,气势磅礴;李邕的奇崛多变,像险峻的山峰,别具一格。在这两位书法大家的影响下,梁诗正的书法风格更上一层楼,最终形成了端庄遒丽、古雅飘逸的独特风貌 。他的字,既有着端庄稳重的气质,又不失灵动飘逸的韵味,宛如一位风度翩翩的君子,在墨香中展现着独特的魅力。

从临摹到自成一派:梁诗正的书法进阶之路

梁诗正的书法成就并非一蹴而就,而是经历了漫长的学习与探索过程 。他的书法启蒙,始于柳公权。柳公权的书法,以骨力劲健著称,字体结构严谨,犹如一座坚固的城堡,每一笔画都蕴含着力量。梁诗正从柳体入手,刻苦临摹,用心揣摩每一个笔画的起承转合,每一个结构的搭配布局 。他在柳体的世界里,打下了坚实的基础,学会了书法的基本规则和技巧,培养了对笔画和结构的敏锐感知,为日后的书法发展奠定了基石。

随着对书法理解的不断深入,梁诗正将目光投向了赵孟頫和文征明 。赵孟頫的书法,圆润清秀,如潺潺的溪流,给人以温润之感;文征明的书法,细腻典雅,似精致的艺术品,展现出文人的高雅气质。梁诗正沉浸在赵孟頫和文征明的书法作品中,学习他们的笔法和风格 。他模仿赵孟頫书法的圆润流畅,让自己的笔画更加灵动;借鉴文征明书法的细腻工整,使自己的作品更具韵味 。在这个过程中,梁诗正的书法逐渐发生了变化,他的笔法变得更加细腻灵活,字体中开始融入了赵孟頫和文征明书法的特点,展现出一种新的风貌。

晚年的梁诗正,又从颜真卿和李邕的书法中汲取养分 。颜真卿的书法,雄浑大气,充满了力量感,仿佛能感受到他内心的豪迈与豁达;李邕的书法,奇崛多变,富有个性,每一个字都像是在诉说着独特的故事 。梁诗正从颜真卿的书法中领悟到了雄浑大气的韵味,从李邕的书法中学习到了奇崛多变的笔法 。他将这些特点融入自己的书法中,使自己的作品更加成熟和独特 。此时的梁诗正,已经不再是单纯地模仿他人,而是将各家之长融会贯通,形成了自己独特的书法风格 —— 端庄遒丽、古雅飘逸 。他的字,既有着端庄稳重的气质,又不失灵动飘逸的韵味,仿佛是一位风度翩翩的君子,在书法的舞台上展现着独特的魅力。

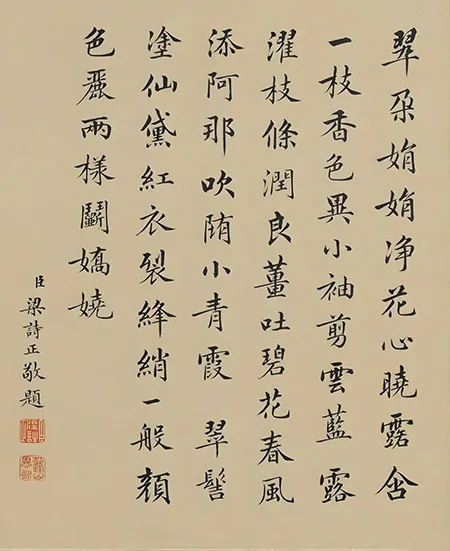

绝美书法:梁诗正的艺术特色

梁诗正的书法,堪称一绝,每一个字都仿佛是精心雕琢的艺术品,散发着独特的魅力,让人不禁为之倾倒 。

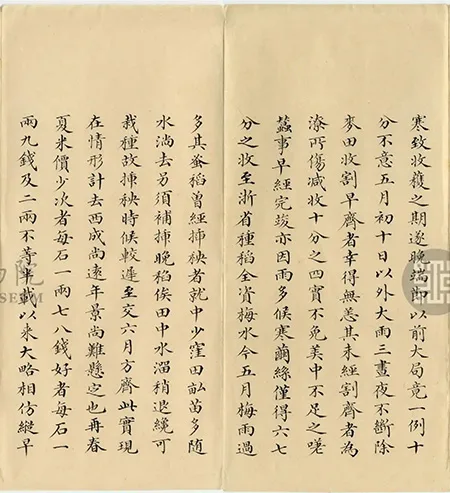

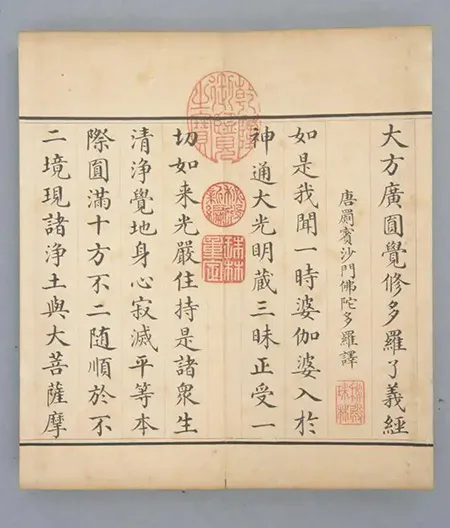

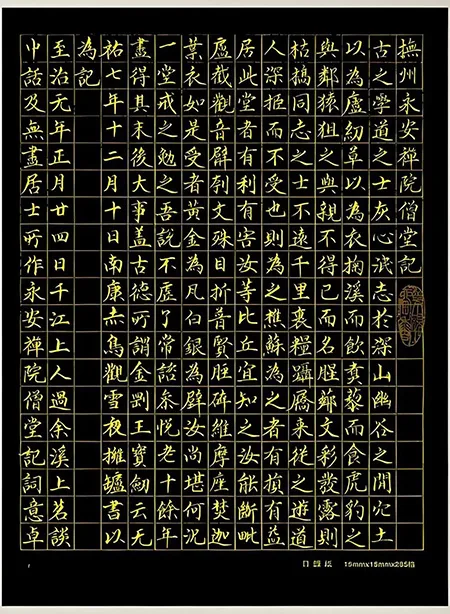

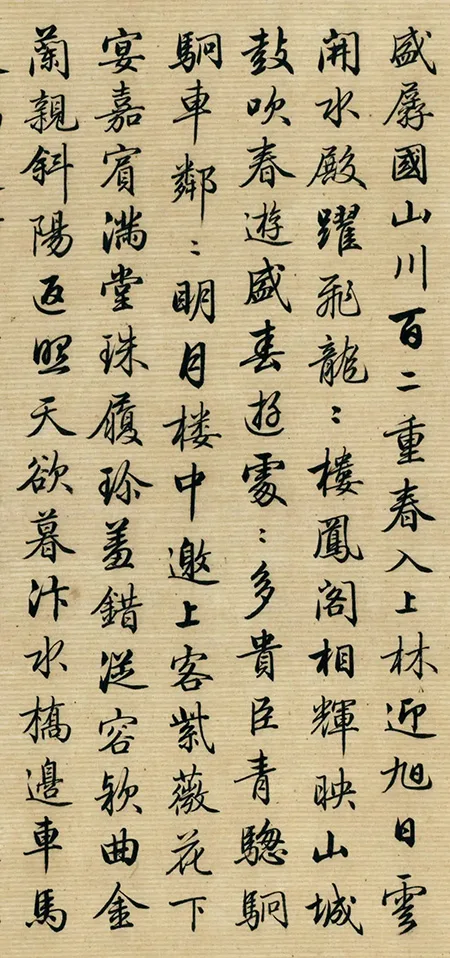

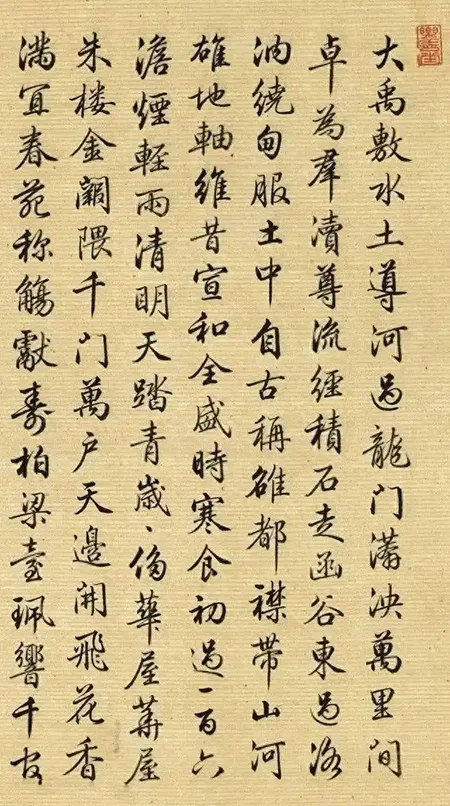

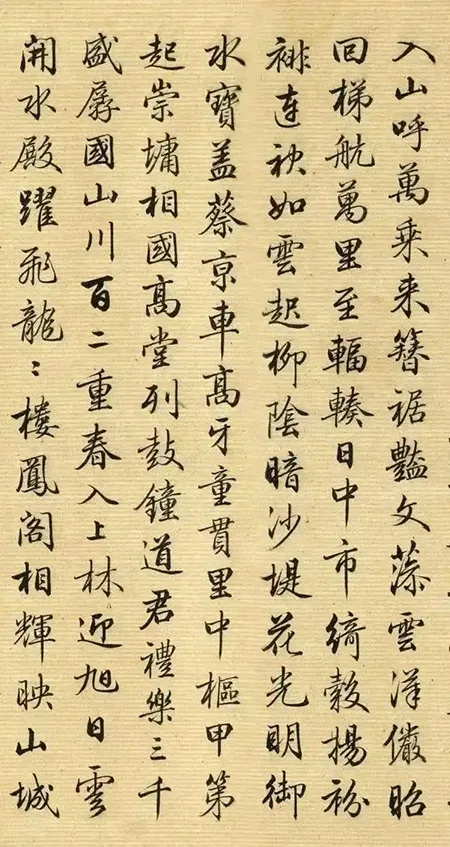

从笔法上看,他的用笔细腻灵活,堪称一绝 。在书写时,无论是凌空取势,还是顺锋直入,他都能做到游刃有余,恰到好处 。他行笔中正流美,善于运用内擫笔势和一搨直下的技巧,这充分体现了他对王羲之书法精神的深刻领悟 。王羲之的书法以灵动飘逸著称,梁诗正巧妙地将这种灵动融入到自己的行书中,使每一个笔画都仿佛具有了生命,在纸上翩翩起舞 。例如他的《行书论画诗》,起笔时,有的采用尖峰,轻盈而灵动,仿佛蜻蜓点水,在纸上留下优雅的痕迹;有的则顺锋而入,流畅自然,如潺潺溪流,毫无阻滞 。在行笔过程中,他中侧锋并用,笔画时而粗壮有力,如苍松挺拔,展现出坚韧的力量;时而纤细秀丽,似弱柳扶风,透露着温婉的气质 。这种丰富多变的笔法,使得他的书法作品充满了节奏感和韵律美,每一笔都仿佛在诉说着独特的故事 。

他的圆笔居多,书写精谨、直来直去,调锋、连带妍美奇巧,这又是对赵孟頫书法的深入学习和借鉴 。赵孟頫的行书以流畅圆润见长,梁诗正继承了这一优点,并加以创新,使他的行书在流畅的同时,更具韵味和节奏感 。在他的作品中,我们可以看到笔画之间的连带自然而巧妙,仿佛是一根无形的线,将每个笔画串联起来,形成一个有机的整体 。这种细腻的笔法处理,让他的书法既有赵孟頫的圆润流畅,又不失自己的独特风格,宛如一首优美的乐章,旋律悠扬,扣人心弦 。

梁诗正书法的结构同样精妙绝伦 。他的字结体错落有致,疏朗分明,给人一种清新脱俗的感觉 。他非常注重字的重心和平衡,每个字都仿佛是一个精心构建的建筑,虽然形态各异,但都稳如泰山 。在处理上下结构和左右结构的字时,他巧妙地安排笔画的位置和比例,使字的各个部分相互呼应,协调统一 。比如在写上下结构的字时,他会根据字的重心,调整上下部分的大小和位置,使整个字看起来既稳重又不失灵动 。对于左右结构的字,他则注重笔画的穿插和避让,让左右两边相互映衬,形成一种和谐的美感 。这种对结构的精准把握,使得他的书法作品在整体上呈现出一种和谐、稳定的美感,仿佛一幅优美的画卷,布局合理,层次分明 。

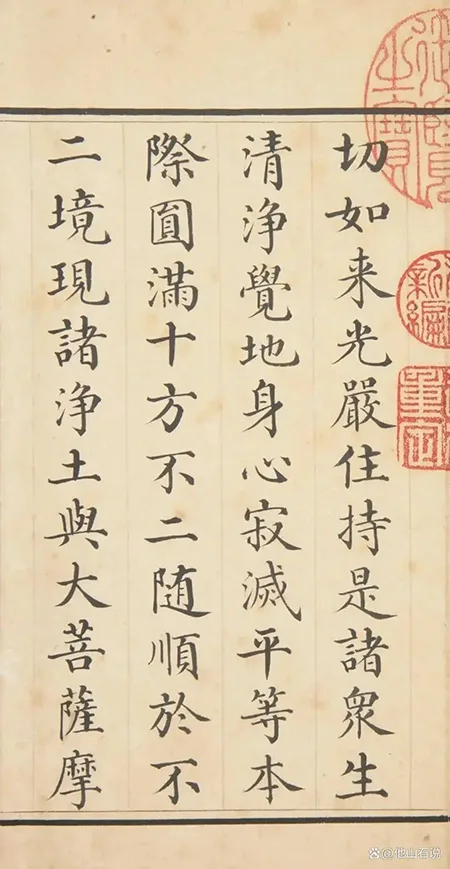

在章法布局上,梁诗正更是展现出了高超的艺术水准 。他的书法作品,无论是长篇巨制,还是短小精悍的小品,都能做到整体布局和谐统一,字与字、行与行之间的呼应连贯自然流畅 。他深知书法作品的整体感至关重要,因此在书写时,会充分考虑每个字的大小、疏密、轻重等因素,以及它们之间的相互关系 。他的作品中,字与字之间的距离恰到好处,既不过于拥挤,也不过于稀疏,给人一种舒适的视觉感受 。行与行之间的间距也处理得非常得当,使整幅作品看起来整齐有序,又不失灵动变化 。同时,他还善于运用留白的技巧,通过巧妙的留白,使作品的虚实相生,增加了作品的艺术感染力 。就像他的《跋王羲之快雪时晴帖》,整幅作品的章法布局疏密有致,错落有序 。字与字之间的呼应连贯自然流畅,仿佛是一条无形的纽带,将所有的字连接在一起 。行与行之间的间距适中,使得作品看起来整齐而又不失灵动 。留白的运用更是恰到好处,给人以无尽的想象空间,仿佛是在欣赏一幅优美的山水画,意境深远,韵味无穷 。

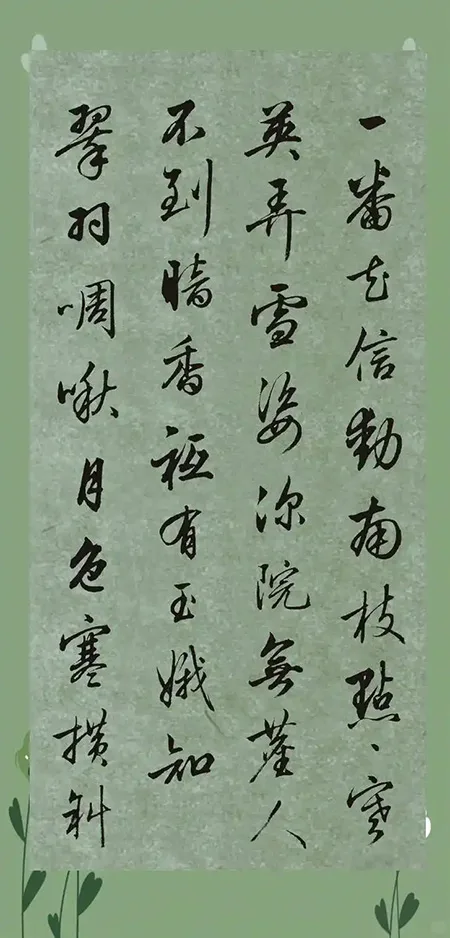

启功体与梁诗正:传承与创新

启功先生对梁诗正的书法推崇备至,他曾谦逊地感慨,即便研习梁诗正书法长达四十余载,却仍深感自己与梁诗正的造诣之间存在差距 。在启功早期的书法创作中,尤其是 32 岁前后,梁诗正书法的影子清晰可见 。他在笔法的运用上,借鉴了梁诗正细腻灵活的特点,使得笔画更加流畅自然,富有韵律感 。在字形结构的处理上,启功也吸收了梁诗正书法中疏朗分明、错落有致的布局方式,让字的重心更加稳定,整体看起来更加和谐美观 。

启功先生在继承梁诗正书法优点的基础上,也进行了大胆的创新 。他的书法更加注重线条的简洁和力度,将笔画简化到极致,却又不失韵味 。在结体上,启功先生打破了传统书法的对称结构,采用了独特的 “黄金分割” 比例,让字的重心更加稳定,同时也增加了字的动态感和节奏感 。他的书法作品,既有着传统书法的韵味,又充满了现代感和创新精神,形成了独具一格的 “启功体” 。 例如,在启功的书法中,我们可以看到他对笔画的处理更加简洁明快,没有过多的修饰和繁复的转折,每一笔都直抵人心,展现出一种简洁而有力的美感 。在结构上,他巧妙地运用 “黄金分割” 原理,将字的各个部分安排得恰到好处,使整个字看起来既稳定又富有变化 。这种创新的书法风格,不仅让启功体在众多书法流派中脱颖而出,也为中国书法的发展注入了新的活力 。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 被启功“偷师”的清朝大官,书法竟美成这样?

墨韵书香

墨韵书香