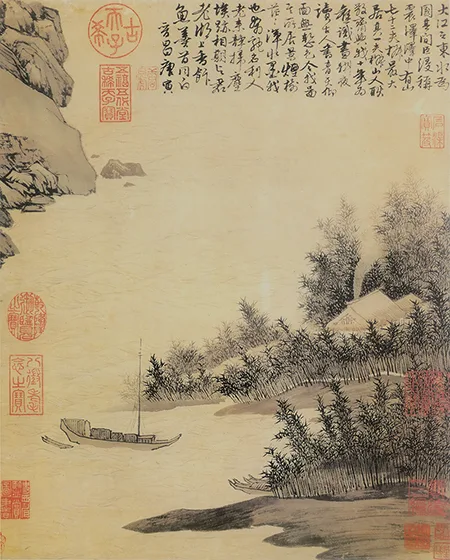

苏州博物馆的镇馆之宝《震泽烟树图》,竟藏着明代第一才子唐伯虎临终前的最后呐喊。这幅创作于 1523 年的水墨长卷,不仅是他留给世间的最后一幅精品,更在朦胧烟树间藏着三个颠覆世人认知的秘密 —— 他从未真正放下功名,晚年生活远比传说中窘迫,而画中那抹若隐若现的朱砂,竟是用血泪调和而成。

- 规格:纸本水墨长卷,纵 24.5 厘米,横 89.5 厘米

- 创作年代:明嘉靖二年(1523 年),唐寅 54 岁临终前

- 现存地:苏州博物馆

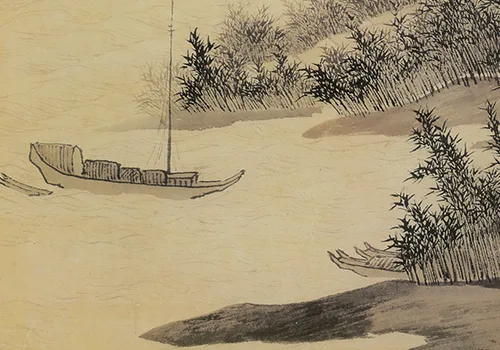

- 核心元素:太湖震泽水域的晨雾景观,含渔船、烟树、远山等意象

- 艺术特点:以 “淡墨轻岚” 技法见长,开创明代吴门画派 “烟景山水” 新范式

当专家用高倍放大镜观察画卷中段时,发现了惊人细节:在太湖波光的墨晕中,藏着极小的 “龙虎榜” 三个字。这让人想起 1498 年,29 岁的唐寅高中应天府乡试第一名,本该春风得意,却因科举舞弊案牵连,终身不得入仕。这幅晚年作品里的隐秘题字,暴露了他从未熄灭的仕途梦。

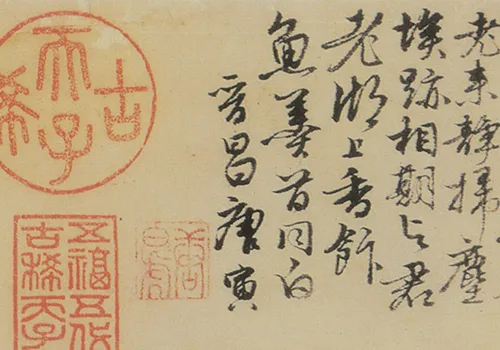

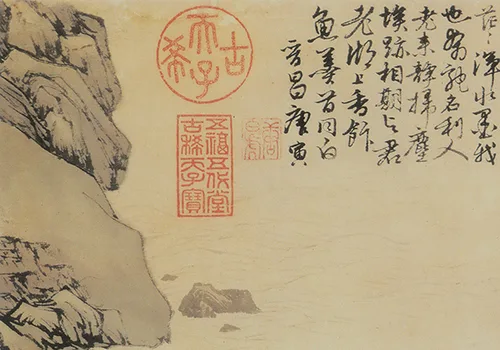

画卷右侧的题诗 “震泽烟树晚模糊,渔翁垂钓正相呼” 看似闲适,实则暗藏玄机。据清代《无声诗史》记载,唐寅创作此画时已贫病交加,常靠友人接济。画中渔夫的斗笠被放大后,竟与他年轻时参加科举时戴的儒巾轮廓完全吻合。

最令人唏嘘的是画卷左下角那点朱砂。书画鉴定家徐邦达曾在《古书画鉴定概论》中提到,经成分分析,这处颜料含有异常高的铁元素与蛋白质,极可能是画家咳血时不慎滴落在画布上,后被巧妙化作了渔舟上的一点灯火。

1523 年的苏州城,54 岁的唐寅早已不是《唐伯虎点秋香》里的风流才子。据《吴郡丹青志》记载,他当时住在桃花庵,”日以卖画为业,所得钱辄付酒家”。创作《震泽烟树图》期间,恰逢江南大旱,买画者寥寥,他甚至写下 “笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中” 的悲叹。

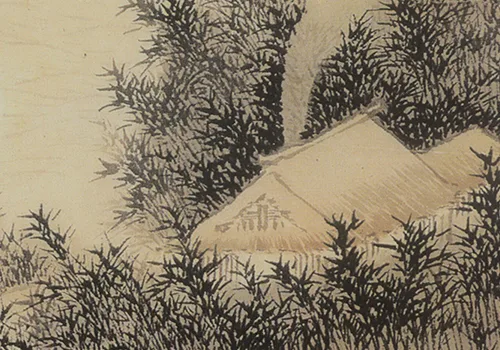

这幅画的第一位收藏者是明代文学家王宠,他在题跋中透露:”伯虎先生为换米钱,以三月之功绘就此图。” 更令人心酸的是,画卷后段的远山用色明显变淡,专家推测是当时唐寅买不起好墨,只能用清水调和残墨完成。

但这位落魄才子始终保持着文人风骨。据记载,有位富商想以百两银子请他在画中添上自己的肖像,被唐寅断然拒绝:”吾画可卖钱,然不可卖心。”

这幅画在明清两代曾七次易主,每次出现都伴随着离奇故事。清代乾隆年间,它被权臣和珅收藏,却在抄家时神秘失踪。直到 1925 年,才在苏州一个破落的顾氏家族中重现 —— 原来当年和珅家仆将画伪装成普通佛经夹带而出,赠予了苏州的亲戚。

1948 年,这幅画差点流落海外。上海解放前夕,美国收藏家准备将其带走,幸被当时的苏州美术专科学校校长颜文樑截获。颜文樑在回忆录中写道:”见画中太湖烟波浩渺,忽然想起伯虎先生 ‘ 江南第一风流才子 ‘ 的印章,此等国宝怎可外流?”

当代画家黄永玉曾在《比我老的老头》中回忆,1956 年他参观苏州博物馆时,发现《震泽烟树图》的展柜前总放着一把空椅子。工作人员说这是按老馆长的吩咐,留给 “唐先生” 的 —— 这个浪漫的传说暗合了画中那份挥之不去的孤寂。

画中那片朦胧烟树,实则暗藏精妙的 “三段式构图密码”:近景的芦苇用 “破墨法” 表现萧瑟,中景的水雾以 “宿墨晕染” 营造空濛,远景的山峦用 “焦墨皴擦” 勾勒骨相。这种技法被后世董其昌称为 “唐生烟景三变”,直接影响了清代 “四王” 的山水创作。

如今,当游客站在苏州博物馆的恒温展厅前,透过防弹玻璃凝视这幅历经五百年风雨的佳作时,仍能从那氤氲的墨色中,读懂一位失意才子对江南的最后眷恋。画中震泽的晨雾从未散去,正如唐寅留给世间的谜题,永远朦胧,却又永远动人。

如今想亲近这幅传奇古画,不必远赴苏州 —— 通过下载高清复刻图,就能把唐伯虎笔下的震泽烟树搬进屏幕。古画欣赏时放大细节,既能看清太湖波光里藏着的 “龙虎榜” 题字,也能细品那点血泪朱砂化作的渔火;而滚动鼠标浏览题跋时,和珅藏画、颜文樑护宝的传奇轶事仿佛在墨色中流转,让这场跨越五百年的对话,既有数字时代的便捷,更不失传统赏画的悠长韵味。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 唐伯虎最后一幅画:《震泽烟树图》里的江南秘密

墨韵书香

墨韵书香