一、书法圈怪象:权力主导下的 “外行狂欢”

(一)非书法因素的地位攫取

在当今的书法圈,存在着一个令人深思的现象:许多并非真正精通书法的人,却凭借着非书法领域的权力与地位,轻松地在书法界占据一席之地。只要能拿起毛笔,再作几首打油诗,仿佛就能摇身一变,成为书协的一员,甚至被冠以 “书法家” 的名号。这就好比在一场本应纯粹的艺术盛宴中,混入了许多不速之客,他们并非凭借自身的艺术造诣,而是靠着其他外力强行入场。

这种现象背后,反映出书法领域成就与地位评判标准的扭曲。在一个健康的书法生态中,艺术水平理应是衡量一切的核心标准。但现实却是,权力、身份等非审美因素成为了决定一个人在书法界地位的关键。就拿某些官员来说,他们在任职期间,凭借手中的权力,轻易地进入书协,甚至担任重要职务。他们的书法作品,即便在笔法、结构、气韵等方面存在诸多不足,却依然能在各类展览中频繁亮相,获得高度评价。而那些真正在书法艺术上潜心钻研、默默耕耘的普通书法爱好者,却因为没有这些外在的权力和地位加持,即便作品水平高超,也往往难以得到应有的认可和展示机会。

(二)市场垄断下的价值扭曲

权力的介入不仅改变了书法界的人员构成,还对书法市场造成了严重的垄断和扭曲。在正常的市场环境下,书法作品的价格应该与其艺术价值成正比。然而,在权力的影响下,“权贵书法家” 的作品即便艺术水准有限,价格却被炒作到了令人咋舌的高度。一些作品甚至毫无艺术美感和价值,却因为作者的特殊身份,被捧上了神坛。与之形成鲜明对比的是,那些真正有实力、有才华的普通书家,他们的作品却无人问津,价格低廉。

这不禁让人联想到医疗改革中的权力垄断现象。在医疗领域,权力的不当介入导致了医疗资源分配不均、药价虚高。书法市场也是如此,看似是一个公平竞争的市场,实则被少数有权有势的人操控。这种垄断不仅损害了普通书家的利益,也让整个书法市场陷入了低迷。藏家们对当代书法的信心逐渐丧失,在拍卖会上,我们很难看到当代优秀书法作品的身影。长此以往,书法艺术的发展必将受到严重的阻碍。

二、技术断层:被忽视的古法核心技艺

(一)笔法缺失:野路子的致命伤

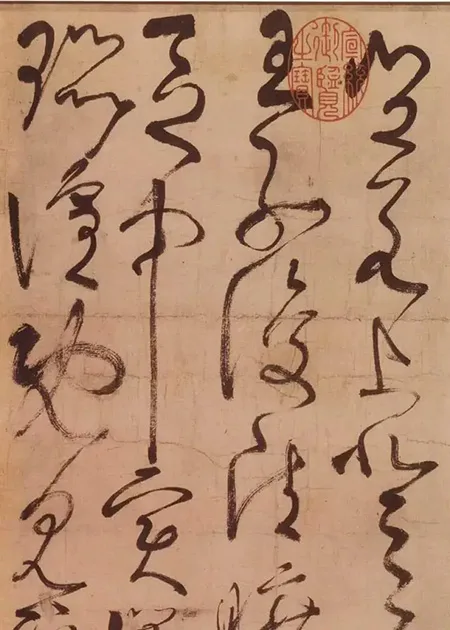

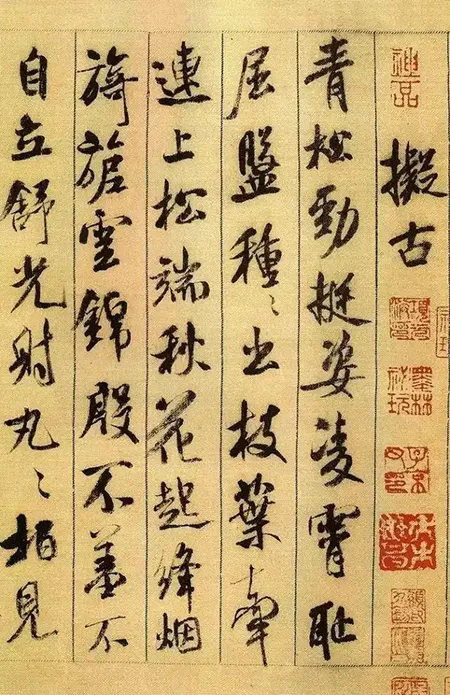

在书法的世界里,笔法堪称灵魂所在,而古法用笔更是有着独特且高深的门道 。其中,中锋用笔是重中之重,它要求笔毫的尖端在笔画的中心运行,如此才能使墨汁均匀地渗透在纸上,从而写出圆润、饱满、富有立体感和力度的线条,就如同 “锥画沙” 般,线条沉稳而扎实,起止无痕,仿佛是自然而然地融入纸面;又似 “屋漏痕”,线条质朴且有质感,粗细均匀,藏锋含蓄,像是雨水顺着墙壁缓缓流下,自然而流畅 。这些精妙的线条质感,绝非一朝一夕之功,需要书写者经过长期的、系统的训练,才能熟练掌握并运用自如。

然而,现实中绝大多数的书法初学者,甚至是一些自认为略有成就的人,往往都没有领悟到笔法的精髓。他们在书写时,随心所欲,毫无章法,只是简单地将毛笔在纸上划过,完全不讲究笔法的运用。这样写出来的线条,显得浮滑无力,就像是没有根基的浮萍,轻飘飘地浮在纸面,缺乏那种能够直击人心的力量和韵味。这种随意的书写方式,就如同在建筑高楼时,没有打好坚实的地基,即便后续在结构和装饰上花费再多的心思,最终也难以建成一座稳固且美观的大厦。

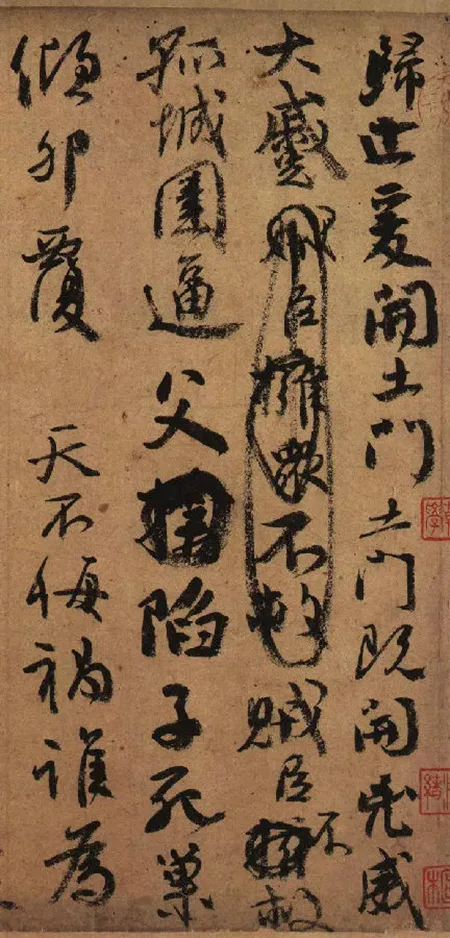

米芾作为书法史上的大家,对笔法和结构有着深刻的见解。他曾批判那些失去古法支撑的结构,认为其要么变得呆板僵硬,如同机械般毫无生气;要么杂乱无章,像是一盘散沙,毫无美感可言。这充分说明了笔法在书法中的基础性和决定性作用,一旦笔法缺失,书法作品就如同失去了灵魂的躯壳,徒有其表,难以真正打动人心。

(二)工具误用:选笔不当的入门陷阱

毛笔,作为书法创作的直接工具,其选择的恰当与否,对书法学习的影响可谓深远。在书法的世界里,不同的书体、不同的风格,就如同不同性格的人,有着各自独特的 “喜好”,需要与之相匹配的毛笔特性来展现其魅力。比如楷书,它追求的是严谨、端庄的气质,就像一位正襟危坐的君子,多用硬毫毛笔,因其挺拔尖锐、弹性较强的特点,能够精准地表现出楷书笔画的起笔、收笔和转折,使笔画刚劲有力,尽显楷书的规整之美;而行书则更加自由奔放,兼具楷书的规范与草书的灵动,如同一位翩翩起舞的舞者,适合使用兼毫毛笔,这种毛笔刚柔并济,既能在书写时保持笔画的流畅连贯,又能灵活地体现出笔画间的轻重缓急,使行书的气韵得以完美展现。

然而,在实际的书法学习过程中,许多人往往忽视了毛笔选择的重要性。他们或是因为对毛笔的特性了解不足,或是出于个人的喜好,随意选择毛笔。有的人可能不管书写什么书体,都只用一种毛笔;有的人则可能盲目跟风,选择一些所谓的 “高级” 毛笔,却不考虑是否适合自己的书写风格和书体需求。这种选笔不当的行为,就像是给运动员穿上了不合脚的鞋子,即便运动员有着再出色的身体素质和技巧,也难以发挥出最佳水平。在书法中,即便书写者花费了大量的时间和精力去练习,如果选笔不当,也很难表现出古法所要求的笔法效果。比如,用软毫毛笔写楷书,很难写出楷书应有的挺拔刚劲;用硬毫毛笔写草书,又难以体现出草书的灵动飘逸。如此一来,不仅事倍功半,还可能让学习者在错误的道路上越走越远,始终不得书法的入门之道,这也正是许多人学书多年却依然在门外徘徊的重要原因之一。

三、认知偏差:对古法的三重误解

(一)不临碑帖:排斥传统的自我毁灭

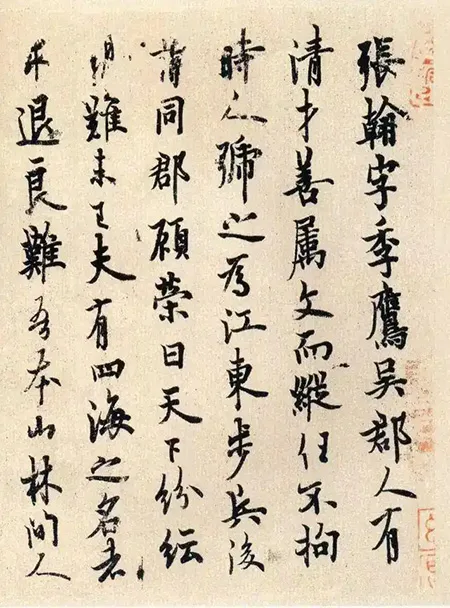

在书法的世界里,传统就像是一座蕴藏着无尽宝藏的矿山,而碑帖则是通往这座矿山的地图。古人云:“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下。” 临碑帖,便是我们取法于古人、汲取精华的重要途径。一幅优秀的书法作品,必然是在继承传统的基础上,融入了个人独特的风格与情感。它就像是一棵枝繁叶茂的大树,传统是它的根基,只有根基深厚,才能支撑起繁茂的枝叶,展现出独特的风采。

然而,许多书法爱好者却在一开始就误入歧途,他们不愿意花费时间和精力去临习碑帖,认为这是一种枯燥乏味的重复劳动,无法展现自己的个性。他们仅凭个人的想象和感觉随意书写,就像在没有地图的情况下盲目探索矿山,最终只能迷失方向,一无所获。这种排斥传统的行为,无异于自我毁灭。不临帖,就无法学习到古人丰富的技法和审美法度,笔下的字自然也就无法摆脱俗气。没有了传统的滋养,书法作品就如同无源之水、无本之木,缺乏内涵和韵味,即便闭门苦练终生,也难以真正踏入书法艺术的大门。

(二)选帖盲目:兴趣至上的低效学习

选帖,是书法学习道路上至关重要的一步,它就像是为一场漫长的旅程选择交通工具,选对了,就能事半功倍;选错了,可能就会事倍功半,甚至南辕北辙。在书法的浩瀚海洋中,各种碑帖琳琅满目,每一种都有着独特的风格和特点,就像不同型号的交通工具,有着各自的性能和适用场景。然而,许多人在选帖时,往往过于盲目,仅凭个人的兴趣和喜好来决定。他们可能被某一种字体的华丽外表所吸引,却没有考虑到这种字体是否适合自己现阶段的学习水平,是否符合书法学习的规律。

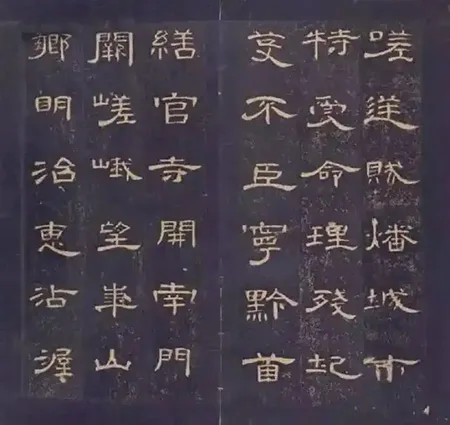

兴趣固然重要,但在书法学习的初期,更应该注重法帖的经典性和适合性。经典碑帖,如颜真卿的《颜勤礼碑》、欧阳询的《九成宫醴泉铭》等,都是经过历史长河洗礼和无数书法家认可的瑰宝,它们蕴含着丰富的书法技巧和深厚的文化内涵,是书法学习者的最佳范本。就像选择一辆性能优良、适合长途旅行的汽车,能够帮助我们更顺利地到达目的地。在入门阶段,先选择经典碑帖进行学习,就如同为书法学习打下坚实的基础,只有基础牢固了,才能在后续的学习中更好地理解和掌握各种书法技巧。当我们在书法学习上有了一定的基础和积累后,再去理性地审视各流派风格,根据自己的兴趣和特长进行选择,才能更好地发挥自己的优势,实现书法水平的提升。否则,盲目地仅凭兴趣选帖,可能会导致我们长期停留在浅层模仿的阶段,无法深入理解古法的精髓,难以取得实质性的进步。

(三)重实践轻理论:盲目练习的认知误区

在书法学习的过程中,实践与理论就如同鸟之双翼、车之两轮,缺一不可。然而,许多人却陷入了重实践轻理论的认知误区,他们认为书法是一门实践性很强的艺术,只要多写多练,就能自然而然地提高水平。于是,他们每天花费大量的时间和精力进行书写练习,却很少花时间去学习和研究书法理论。

“书法有法,但无定法”,这句话深刻地揭示了书法艺术的复杂性和灵活性。书法理论,就像是航海中的灯塔,它能够为我们的书法实践指明方向,帮助我们更好地理解书法的基本规则和原理,如笔画的顺序、结构的平衡、墨色的运用等。只有明白了这些理论知识,我们才能在练习中有针对性地进行训练,避免盲目摸索。例如,了解正书与行草的关系,我们就能在书写时更好地把握节奏和韵律;理解笔法与意境的联系,我们就能在追求笔画技巧的同时,注重作品意境的营造。

而那些只专注于实践却不学理论的人,就像在黑暗中航行的船只,没有灯塔的指引,只能盲目地行驶,虽然付出了很多努力,但往往进步缓慢,难以突破瓶颈。他们可能会在一些基本的问题上反复犯错,却不知道问题出在哪里,也无法找到解决问题的方法。长此以往,不仅会打击自己学习书法的信心,还会让自己在书法学习的道路上越走越偏。因此,我们在学习书法时,一定要重视理论知识的学习,将理论与实践有机地结合起来,这样才能在书法艺术的海洋中乘风破浪,驶向成功的彼岸。

四、破局之道:回归古法的正确路径

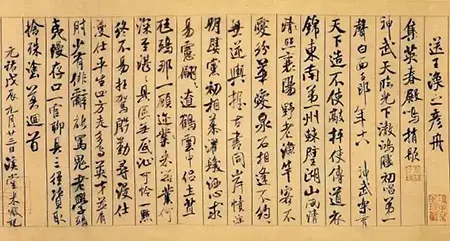

(一)以古帖为师:精临与读帖结合

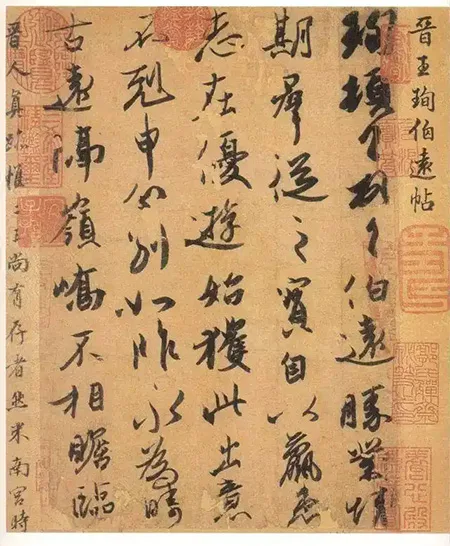

在书法学习的漫漫长路上,古帖无疑是我们最忠实、最宝贵的导师 。它们历经岁月的洗礼,承载着无数书法大家的智慧与心血,宛如一座取之不尽、用之不竭的艺术宝库。然而,要想真正从这座宝库中汲取精华,就必须掌握正确的方法,而精临与读帖的结合,便是开启这扇艺术之门的关键钥匙。

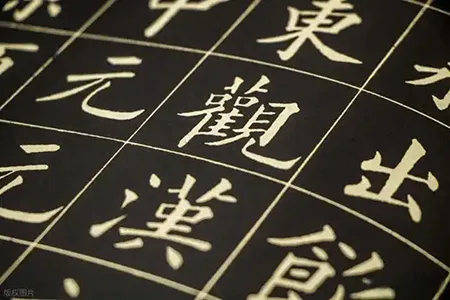

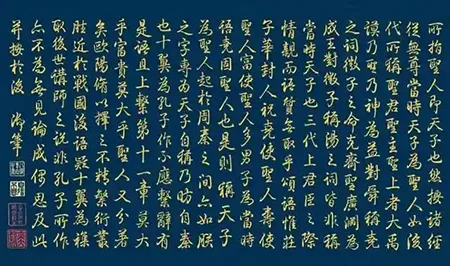

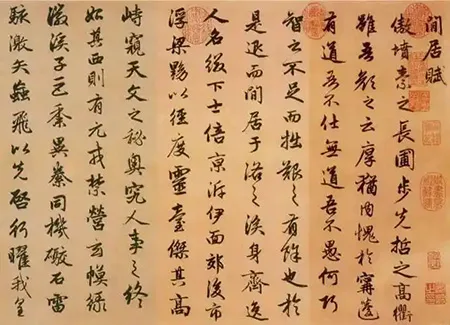

精临,是对古帖的深度挖掘与细致揣摩。它要求我们在临写时,不仅要形似,更要神似,仿佛穿越时空,与古人进行一场心灵的对话。每一个笔画的起笔、行笔、收笔,都要力求精准地还原古人的书写动作;每一个结构的疏密、虚实、欹正,都要深入理解古人的布局匠心。这就好比雕刻一件精美的艺术品,需要我们全神贯注,不放过任何一个细微之处。只有通过长期的精临,我们才能逐渐掌握古人的笔法技巧,领悟书法的精髓。

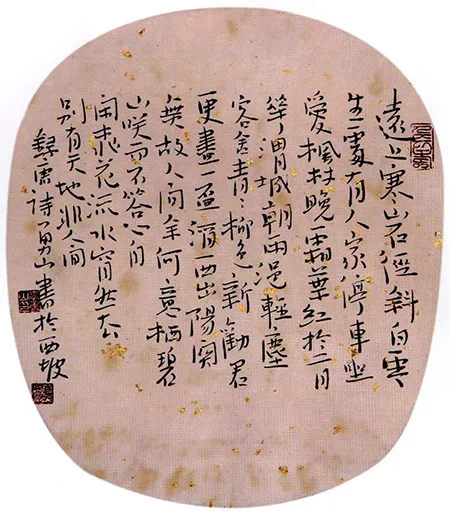

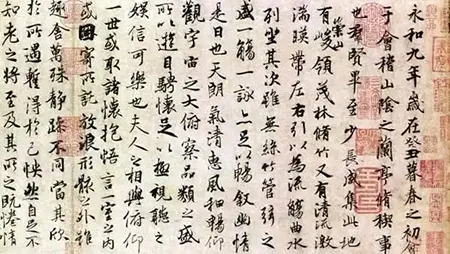

读帖,则是与古帖进行的一场跨越时空的心灵交流。它不仅仅是简单地看字帖,更是要用心去感受古人在书写时的心境、情感和审美追求。当我们读帖时,要像品味一首优美的诗歌、欣赏一幅动人的画卷一样,去体会字里行间所蕴含的气韵、意境和文化内涵。我们要思考古人为什么要这样写,这样写的好处在哪里,从中汲取灵感和启示。例如,当我们读王羲之的《兰亭序》时,仿佛能看到他与友人在兰亭雅集时的情景,感受到他那种悠然自得、洒脱自在的心境,进而领悟到书法与自然、人生的紧密联系。

(二)博采众长:打破门派局限

在书法的历史长河中,各个门派犹如璀璨的星辰,各自闪耀着独特的光芒。它们或古朴雄浑,或飘逸灵动,或严谨端庄,每一种风格都蕴含着深厚的文化底蕴和艺术价值。然而,对于书法学习者来说,如果只局限于某一个门派,就如同坐井观天,难以领略到书法艺术的广阔天地。

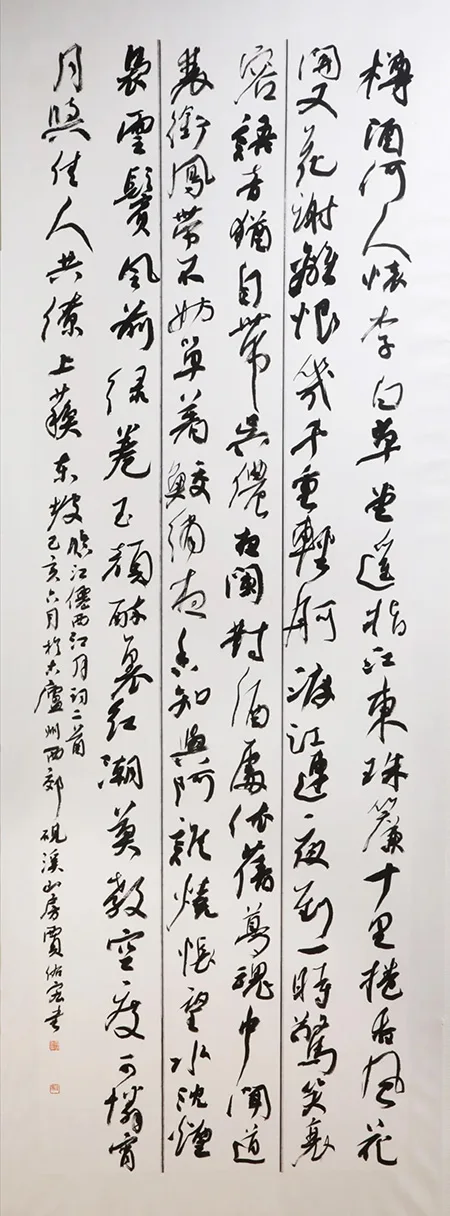

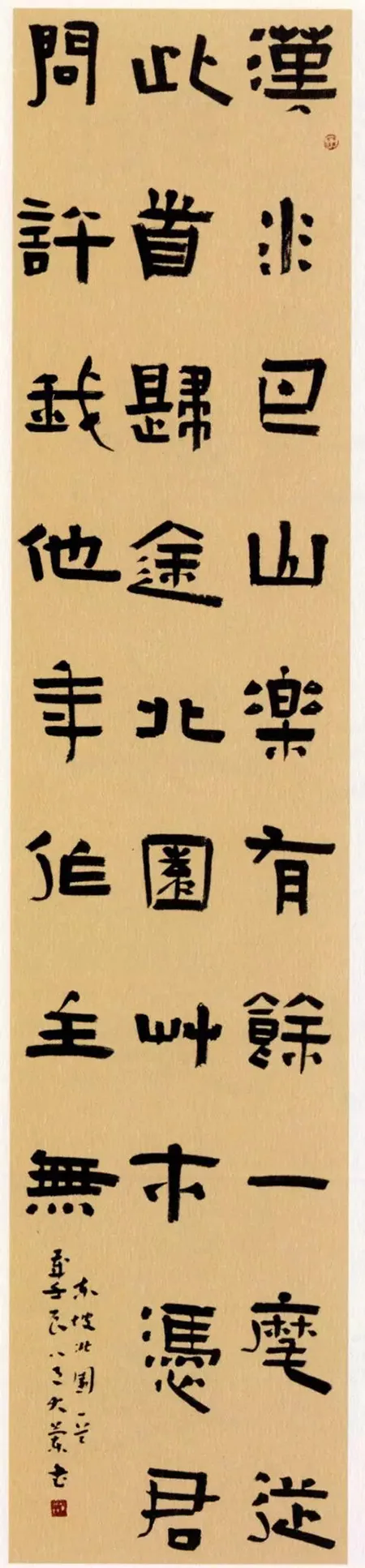

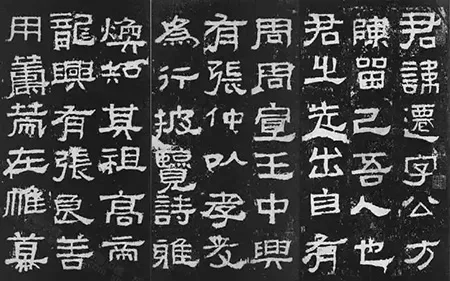

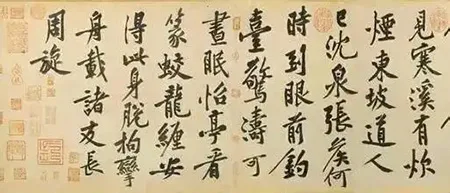

真正的书法学习,应该像蜜蜂采蜜一样,广泛地涉猎百家之长。我们要勇于打破门派的界限,以开放的心态去学习和吸收不同风格的书法精华。正如古人所说:“海纳百川,有容乃大。” 只有广泛地学习,我们才能在量的积累上实现质的飞跃,形成自己独特的艺术风格。比如,颜真卿的楷书端庄雄伟,气势磅礴;欧阳询的楷书结构严谨,笔法险峻;赵孟頫的楷书圆润清秀,飘逸流畅。我们可以从颜真卿的作品中学习到雄浑大气的笔力,从欧阳询的作品中领悟到严谨的结构布局,从赵孟頫的作品中汲取到灵动的韵味。将这些不同的元素融合在一起,经过不断的实践和探索,我们就能逐渐形成自己独特的书法风格。

同时,我们也要避免陷入盲目排斥其他门派的误区。每一个门派都有其独特的优点和价值,我们应该尊重和欣赏它们,从中发现对自己有益的东西。在学习的过程中,我们要保持谦逊的态度,不断地反思和总结,不断地提升自己的审美水平和艺术修养。只有这样,我们才能在书法的道路上走得更远,创作出更具个性和内涵的作品。

(三)敬畏传统:摒弃急功近利心态

书法,作为中国传统文化的瑰宝,承载着千年的历史和文化底蕴,是一门需要长期沉淀和积累的艺术。在学习书法的道路上,我们必须怀有一颗敬畏传统的心,摒弃急功近利的心态,耐住寂寞,守住初心。

古人云:“书临千碑方创体。” 这句话深刻地揭示了书法学习的规律。要想在书法上有所成就,就必须经过长期的努力和积累,不能期望一蹴而就。每一次的临帖,每一次的练习,都是在与古人对话,都是在汲取传统的养分。这个过程可能会很枯燥,很漫长,但只有坚持不懈,才能逐渐领悟到书法的真谛。就像古代的书法家们,他们往往穷其一生,沉浸在书法的世界里,不断地临摹、钻研,才最终形成了自己独特的风格。

在当今这个快节奏的时代,很多人都渴望快速获得成功,这种心态在书法学习中是极其有害的。如果我们只追求短期的效果,而忽视了对传统的深入学习和理解,那么我们的书法作品就会缺乏内涵和底蕴,如同无根之木,无源之水。我们要明白,书法是一种修行,是一种对内心的磨砺和提升。只有静下心来,认真地学习传统,不断地提高自己的技艺和修养,才能在书法的道路上取得真正的进步。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 为何9成书法爱好者都是外行?不懂‘古法’你连门都进不了!

墨韵书香

墨韵书香