一、开篇:一个颠覆认知的书法 “逆袭” 故事

(一)惊人事实:近视 2000 度写出行云流水

近代书坛 “卷王” 沈尹默堪称传奇,晚年眼睛几乎贴到纸上,却能凭 70 年如一日的肌肉记忆,写出让启功都惊叹的 “有魂之字”。他曾被陈独秀批 “俗在骨”,却用 23 年死磕最难碑文,最终一幅字拍出 989 万天价。

(二)灵魂拷问:他都这么拼了,为啥还说今人超不过古人?

沈尹默的故事像一面镜子,照出现代书坛的集体困惑:田英章的欧楷堪称 “印刷体天花板”,王冬龄的 “乱书” 在国际展览出尽风头,可为何一提到 “超越古人”,连刘洪彪都只能说 “在展厅形式上有突破”?古人究竟给我们设了哪些 “隐形门槛”?

二、三大核心真相:解码古今书法 “代差” 的底层逻辑

(一)实用场景:古人拿毛笔当 “饭碗”,今人当 “爱好”

- 古人的 “肌肉记忆” 是 “生存技能”:从王羲之写《兰亭序》的即兴挥毫,到颜真卿《祭侄稿》的悲愤疾书,古人每天用毛笔记账、写信、写公文,毛笔就像他们的 “第二双手”。就像王献之从小在父亲案头研磨,随手写个字都是 “童子功打底”。

- 今人的 “刻意练习” 难敌 “日常浸润”:现在学书法,大多是周末去培训班 “打卡”,回家还要用键盘打字。沈尹默就算练到 “笔笔中锋”,也抵不过古人从小在私塾里,每天写作业、抄经书的 “沉浸式训练”。毕竟,古人是 “用毛笔生活”,今人是 “为艺术练字”,这差距从起点就拉开了。

(二)文化底蕴:古人 “字里有乾坤”,今人 “抄字缺灵魂”

- 古人的字是 “文化综合体”:看苏轼《黄州寒食诗帖》,诗里的落魄心境和笔墨的跌宕起伏浑然一体;王献之《地黄汤帖》,短短几行字藏着魏晋名士的风流气韵。他们写的是自己的诗文、心事,字里行间是满满的人生阅历和学识修养。

- 今人的创作常 “隔层纱”:现在书法家大多抄古人诗词,写 “明月几时有” 时,很难体会苏轼的被贬心境;临《兰亭序》时,也难感受到东晋文人的雅集情怀。就像网红书法家临赵孟頫能以假乱真,却写不出那种 “温润如玉” 的文人气质 —— 没了传统文化的 “根”,字就缺了 “魂”。

(三)评判标准:古人 “无意于佳乃佳”,今人 “在古人赛道上追赶”

- 古人的 “神来之笔” 靠 “天然”:张旭看公孙大娘舞剑悟得草书笔法,怀素观夏云变幻创狂草,他们没想着 “超越谁”,只是把生活感悟自然融入笔墨。就像《兰亭序》有 20 个 “之” 字各不相同,那是即兴发挥的妙手偶得。

- 今人陷入 “两难困境”:学传统太像 “印刷体”,会被批 “没创新”;搞创新如 “射书”“吼书”,又被说 “离经叛道”。刘洪彪说 “今人在展厅布局上超越古人”,可传统派反驳:“笔墨核心都丢了,形式再花哨有啥用?” 本质上,我们还在用 “二王” 的标准衡量现代作品,没找到属于这个时代的书法语言。

三、今人的破局之路:超越不了 “高度”,能否另辟 “新维度”?

(一)创新派的 “突围尝试”:从 “展厅文化” 到 “数字书法”

王厚祥挑战大草,说 “超不过古代大师,先超过于右任、林散之”;王冬龄把书法变成抽象线条,在纽约大都会博物馆展出;就连网红 “书法西施”,也用古风视频让年轻人重新关注书法。就像沈尹默当年推广简体字帖,每个时代都该有自己的 “破圈” 方式。

(二)传统派的 “坚守价值”:守住 “笔墨基因”,才有创新底气

田英章的欧楷被批 “太死板”,但他培养了无数书法教师,让传统笔法没断层;崔寒柏用册页形式参加兰亭奖,让评委细看笔墨细节 —— 这些 “笨功夫”,其实是在给现代书法 “打地基”。毕竟,连王献之突破父亲 “内拓法”,也是先把基本功练到极致。

(三)时代之问:超越不是 “打败”,而是 “留下自己的印记”

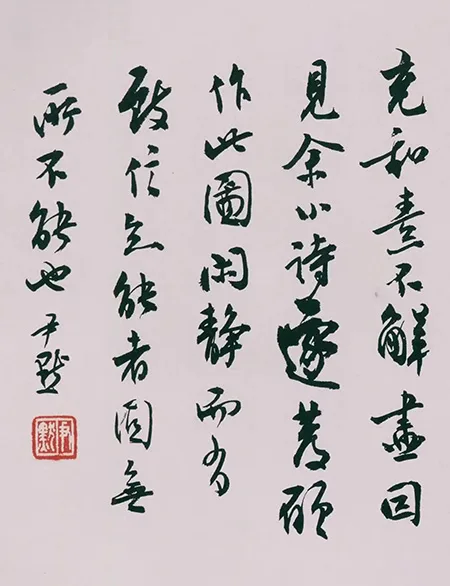

古人有 “晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意”,我们这个时代呢?当 AI 都能模仿王羲之写字,人类书法的价值在哪?或许就像沈尹默说的:“书法要有前人的规矩、时代的气象、自己的脾气。” 今人不必非要在 “超越古人” 的赛道上较劲,能在书法史上留下 “这个时代的样子”,已是难得的成就。

结语:书法的 “古今之辨”,其实是一场永不停歇的对话

从沈尹默的 “笔笔中锋” 到王献之的 “外拓变法”,从刘洪彪的 “超越论” 争议到田英章的 “楷书普及”,书法的魅力就在于 —— 古人给我们树起高山,今人不断寻找登山路。或许永远没人能真正 “超越” 王羲之,但每个时代的书法家,都在用自己的方式,续写着书法的传奇。这,难道不就是书法最动人的地方吗?

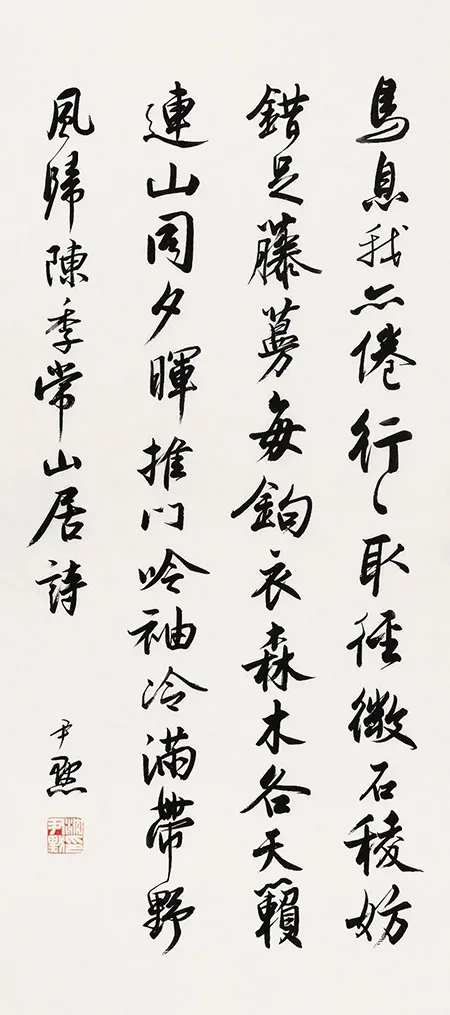

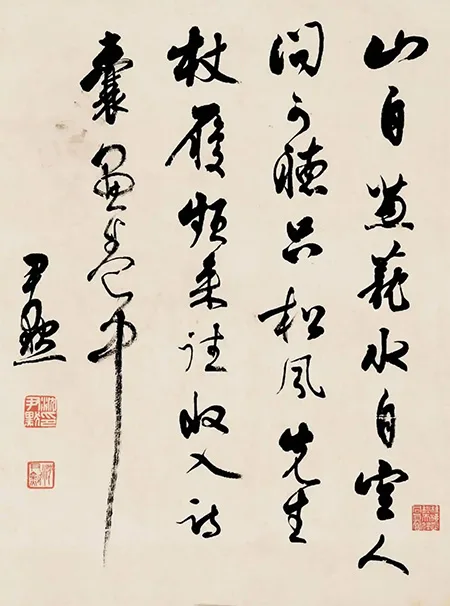

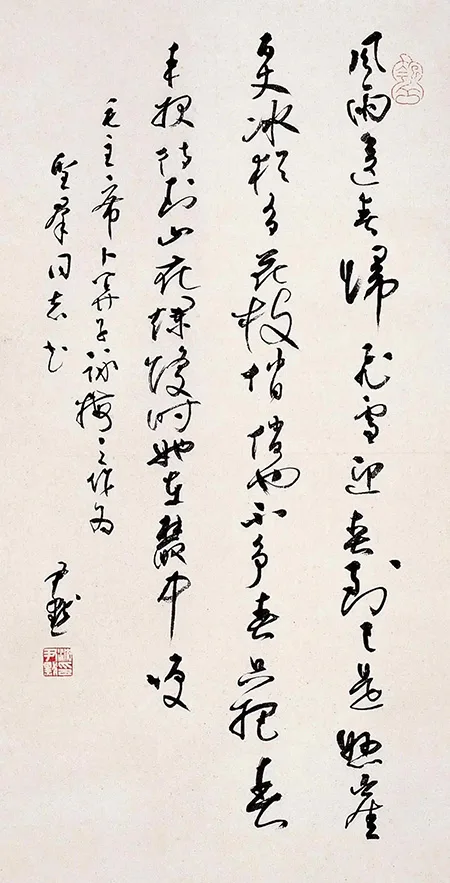

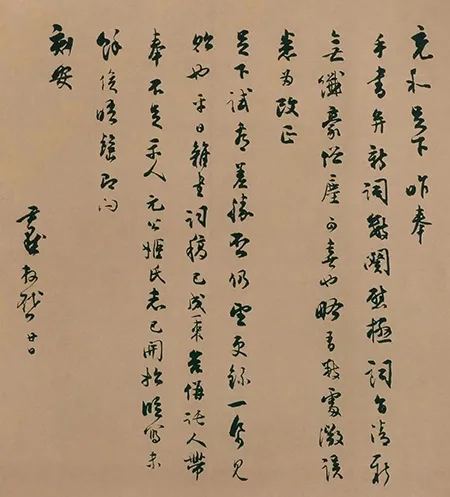

沈尹默(1883.6.11—1971.6.1),原名君默,字中、秋明,号君墨,别号鬼谷子,斋名 “秋明室”。这位生于陕西汉阴的浙江湖州人,以学者、诗人、书法家、教育家四重身份,在 20 世纪中国文化史上留下深刻印记。他早年两度游学日本,归国后执教北大,与陈独秀、鲁迅、胡适等同办《新青年》,成为新文化运动的先锋。1932 年因不满当局压制学生运动,毅然辞去北平大学校长之职,南下上海投身文化事业。晚年在 “文革” 中备受迫害,1971 年病逝于上海,享年 88 岁。

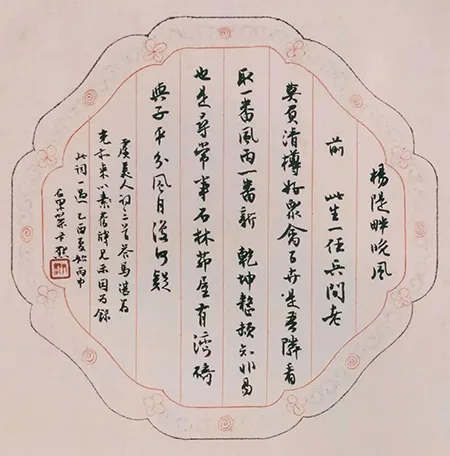

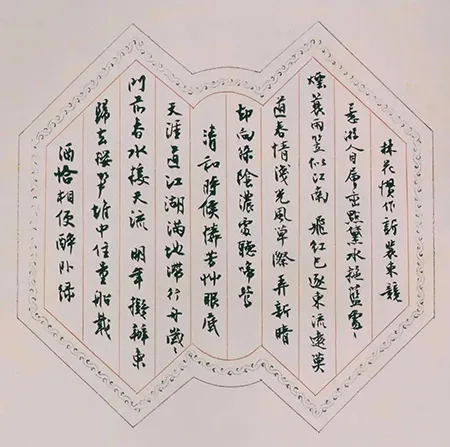

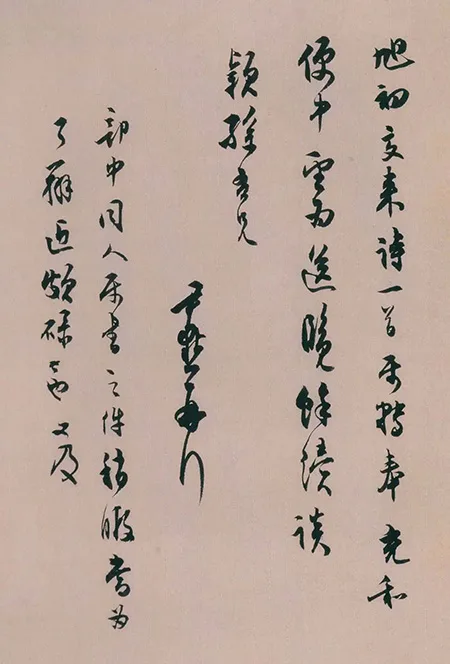

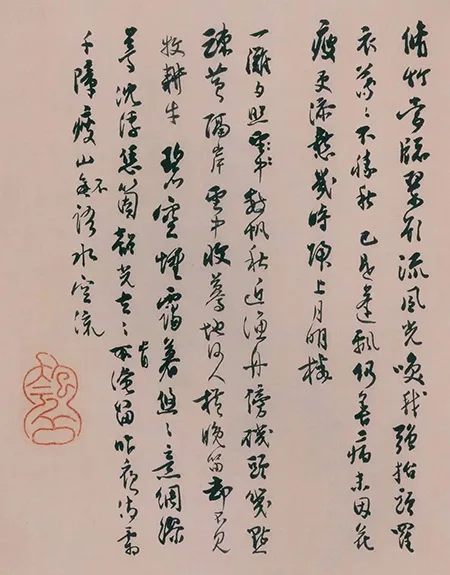

在碑学盛行的清末民初,沈尹默以 “二王” 体系为根基,提出 “由唐入晋” 的书法正途。他精研米芾、虞世南、褚遂良,晚年更上溯王羲之,将碑的雄强与帖的飘逸熔于一炉。其行草作品《秋明室杂诗》笔笔中锋,被启功赞为 “有魂之字”,一幅行书曾以港元 756 万成交。1961 年创立上海中国书法篆刻研究会,培养出大批书法人才,被誉为 “帖学盟主”。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 沈尹默苦练 23 年成 “当代王羲之”,为何仍难超古人?3 大真相揭秘

墨韵书香

墨韵书香