提起北宋末年,绕不开一个极具矛盾的人物 —— 宋徽宗赵佶。他是书法 “瘦金体” 的开创者,是 “宣和画谱” 的推动者,将宋代文人画推向巅峰;却也是治国无方的帝王,最终沦为金国俘虏,让百年基业毁于一旦。而藏于北京故宫博物院的《祥龙石图卷》,正是这位 “天才艺术家,不合格帝王” 的人生缩影,画卷里的奇石与题跋,藏着北宋兴衰的密码。

一、一幅画的 “顶配出身”:从材质到收藏,满是皇家气派

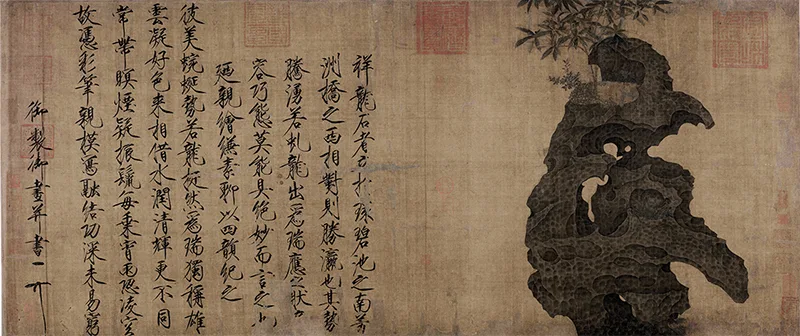

《祥龙石图卷》并非普通画作,而是宋徽宗 “御笔” 精品,堪称宋代宫廷绘画的标杆。这幅画纵 53.9 厘米,横 127.8 厘米,以绢本设色绘制,历经近千年流传,如今是北京故宫博物院的 “镇馆级” 文物之一,仅在特殊展览中偶尔展出,足见其珍贵。

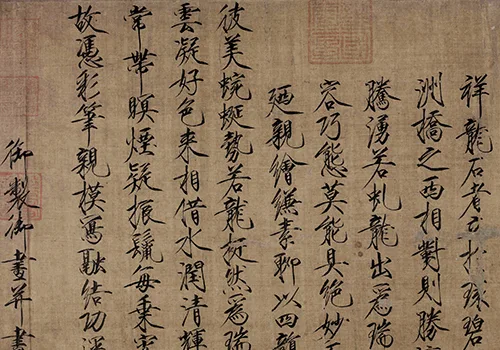

从形制来看,画卷采用 “手卷” 形式,展开时如同一幅流动的叙事长卷 —— 左侧是主体画作,右侧是宋徽宗的瘦金体题跋与印章,末尾还有清代乾隆、嘉庆两位皇帝的鉴赏题跋与藏印,形成 “宋帝原创 + 清帝题跋” 的双重价值链条。这种 “诗书画印” 合一的布局,正是宋徽宗倡导的 “文人画” 理念的直接体现,也让这幅画不仅是艺术品,更成为历史的 “活档案”。

二、画里奇石:不是 “石头”,是宋徽宗的 “祥瑞梦”

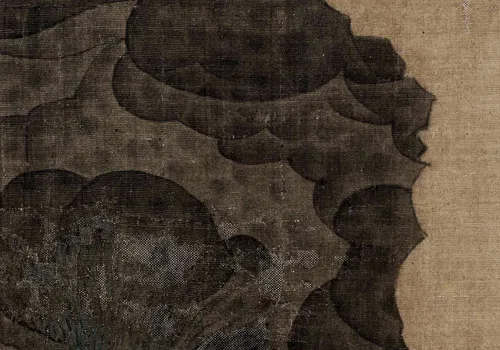

若单看画作本身,《祥龙石图卷》的主体是一块孤零零的太湖石。但在宋徽宗的笔下,这块石头却被赋予了 “神性”—— 石身以淡墨勾勒轮廓,再用浓墨反复皴擦,突出表面 “瘦、漏、皱、透” 的特点:石身纤细却挺拔,孔洞交错如天然雕琢,纹理如流水般蜿蜒,边角处还带着几分 “丑中见美” 的苍劲。石顶还点缀着几株嫩绿的异草,用石青、石绿轻染,在素雅的石色中添了一抹生机,仿佛奇石刚从水中捞出,带着自然的灵气。

更特别的是,石头右侧空白处,宋徽宗用朱红颜料写下 “祥龙” 二字,字体饱满大气,与奇石的形态呼应 —— 他在题跋中解释,这块石头是从御花园 “艮岳” 中选出,因 “石势蟠屈,若龙形”,故取名 “祥龙石”,视为上天赐予的 “祥瑞之兆”。在北宋末年,边境战乱不断,朝堂党争激烈,宋徽宗急需这样的 “祥瑞” 来安抚民心、稳固统治,而这块石头,便成了他 “粉饰太平” 的象征。

但细品画作细节,却能读出一丝隐秘的焦虑:奇石虽被描绘得庄重威严,却无山水环绕、草木衬托,孤零零地立于画面中央,宛如一座 “孤岛”。这种构图并非偶然 —— 此时的北宋王朝,早已不是 “清明上河图” 里的繁华盛世,而是内忧外患的困局,画卷里的 “孤石”,恰似宋徽宗孤立无援的统治现状。

三、瘦金题跋:笔尖里的 “艺术狂傲” 与 “政治无奈”

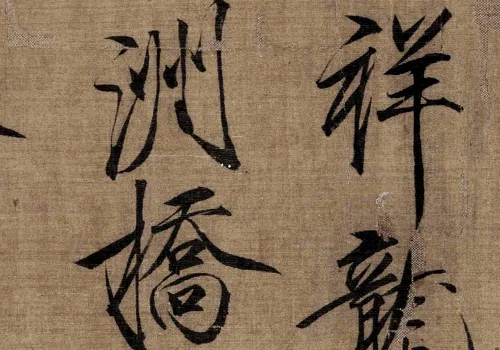

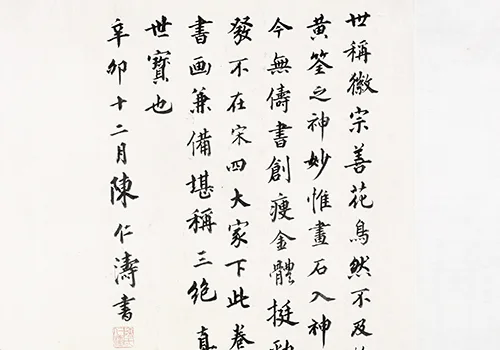

《祥龙石图卷》的灵魂,除了奇石,便是右侧的瘦金体题跋。这篇题跋共 41 字,字体瘦劲挺拔,横画收笔带 “钩”,竖画末尾露 “锋”,撇捺如刀削般锐利,既有楷书的规整,又有行书的灵动,正是瘦金体的 “巅峰之作”。

题跋内容为:“祥龙石者,立于艮岳之东,峰峦秀拔,若虬龙出岫。朕览而乐之,因绘其形,以纪天瑞。宣和甲辰仲秋,御笔。” 短短数语,既写尽奇石之美,又暗藏政治意图 ——“纪天瑞” 三个字,直白地表达了他借 “祥龙石” 彰显 “天命所归” 的想法。

但书法里的 “细节”,却暴露了他的真实心境。瘦金体看似 “锋芒毕露”,实则笔画纤细,转折处略显生硬,仿佛刻意追求 “完美”,却难掩底气不足。比如 “龙” 字的竖弯钩,刻意拉长却力道渐弱;“朕” 字的撇画锐利,却与其他笔画略显脱节。这种 “外强中干” 的笔法,恰似宋徽宗的统治 —— 表面上营造 “宣和盛世” 的假象,实则早已根基动摇。

值得一提的是,题跋末尾的 “宣和甲辰”(1124 年),距离北宋灭亡(1127 年)仅差三年。此时的金国已对北宋虎视眈眈,而宋徽宗却仍在御花园里描绘 “祥龙石”,沉迷于 “祥瑞” 的幻梦,这份 “艺术执念”,最终成了王朝覆灭的伏笔。

四、奇石背后的 “花石纲”:一场艺术痴迷引发的民怨

宋徽宗对 “祥龙石” 的偏爱,并非偶然 —— 他一生痴迷太湖石,甚至为了搜集奇石,专门设立 “苏杭应奉局”,从江南搜罗太湖石、奇花异草,通过运河运往汴京(今开封),这便是历史上臭名昭著的 “花石纲”。

“纲” 本是宋代运输货物的编组单位,十艘船为一 “纲”,而 “花石纲” 的船队动辄数十纲,每一块太湖石都要耗费大量人力物力:为了搬运一块大尺寸的石头,往往需要拆毁桥梁、凿开城墙,沿途百姓被迫服劳役,家中财物被搜刮殆尽。《宋史》记载,当时江南地区 “民不聊生,盗贼四起”,方腊起义的直接导火索,便是 “花石纲” 带来的沉重负担。

而《祥龙石图卷》里的奇石,正是 “花石纲” 的 “战利品” 之一。宋徽宗在御花园 “艮岳” 中收藏了数千块太湖石,每一块都有专属名称,“祥龙石” 因 “形似龙” 被视为 “石中极品”,甚至被供奉起来。他沉迷于这些奇石,将治国大权交给蔡京、童贯等奸臣,朝堂上下腐败成风,军队战斗力日渐衰弱 —— 当金国铁骑南下时,北宋的禁军早已不堪一击,而那些曾被视为 “祥瑞” 的奇石,最终成了压垮王朝的 “最后一根稻草”。

五、石犹在,国已殇:一幅画的千年追问

如今,《祥龙石图卷》静静躺在故宫的展柜里,画中的奇石依旧 “挺拔”,瘦金题跋依旧 “锐利”,但画外的北宋王朝早已烟消云散。这幅画之所以动人,不仅在于其艺术价值,更在于它背后的 “矛盾与反思”:

宋徽宗的艺术成就是毋庸置疑的 —— 他创办 “翰林图画院”,将绘画纳入科举,让文人画成为主流;他的瘦金体独步天下,至今无人能超越;《祥龙石图卷》的 “写实手法” 与 “意境营造”,更是影响了后世数百年的绘画风格。但若从帝王的角度看,他的 “艺术痴迷” 却是 “失职”—— 他将个人爱好凌驾于国家安危之上,用民脂民膏满足自己的收藏欲,最终让百姓流离失所,王朝走向灭亡。

有人说,若赵佶不是皇帝,只是一位普通文人,定会成为宋代艺术史上的 “传奇”;也有人说,正是帝王的身份,给了他追求艺术的资源,才成就了这些传世之作。而《祥龙石图卷》,恰好将这种 “矛盾” 具象化 —— 它既是艺术的 “绝唱”,也是王朝的 “悲歌”。

当我们站在这幅画前,看到的不只是一块奇石、一手好字,更是一个时代的缩影:它提醒我们,艺术虽能超越时空,却终究无法脱离现实;权力若失去约束,再璀璨的 “天才”,也可能酿成悲剧。这或许就是《祥龙石图卷》流传近千年,依旧能引发共鸣的原因 —— 它不仅是一幅画,更是一面镜子,照见了人性的复杂,也照见了历史的沉重。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 从《祥龙石图卷》看宋徽宗:艺术绝唱与王朝悲歌

墨韵书香

墨韵书香