你敢信吗?国家图书馆镇馆之宝中,有一幅仅 50 字的书法作品,却被历代书法家奉为 “法书第一”,它就是北宋书法大家黄庭坚的《青衣江题名卷》。这幅诞生于 900 年前的巨字行楷,为何能在众多传世名作中脱颖而出?它背后又藏着怎样不为人知的故事?今天,我们就一同揭开这幅 “字少价高、名满天下” 的书法瑰宝的神秘面纱。

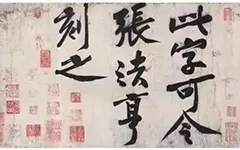

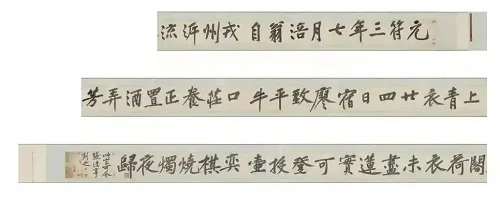

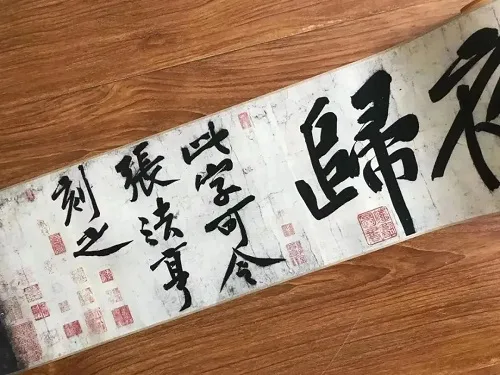

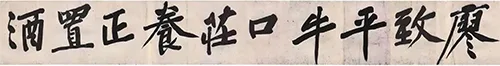

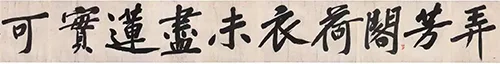

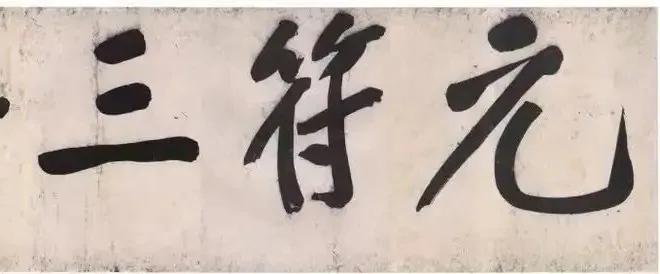

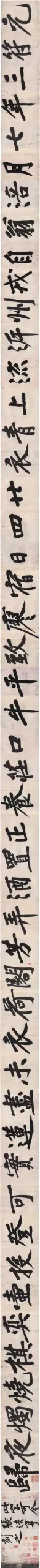

提到国家图书馆的镇馆四宝,不少人会想到《敦煌遗书》《赵城金藏》,但鲜少有人知道,黄庭坚的《青衣江题名卷》同样占据着举足轻重的地位。作为北宋 “苏黄米蔡” 四大书法家之一,黄庭坚的书法风格独特,而《青衣江题名卷》更是他书法生涯中的 “巅峰之作”,这幅作品纵 32.5 厘米,横 553 厘米,每个字大小近 20 厘米,在以小字见长的宋代书法中,堪称 “巨无霸” 般的存在,也正因如此,它一出现便惊艳了世人。

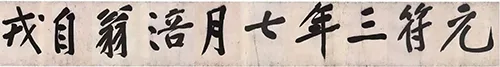

这幅作品的诞生,源于一段充满传奇色彩的经历。北宋元符元年,黄庭坚因新旧党争被贬至宜宾(时称戎州)。彼时的他,虽仕途失意,却并未消沉,反而寄情于山水与书法之中。一天,好友李次翁邀他同游青衣江,两人乘舟江上,饮酒畅谈,好不快活。酒至酣处,黄庭坚诗兴大发,李次翁见状,连忙取出早已备好的宣纸与笔墨,请他题字留念。此时的黄庭坚,借着酒劲,提笔便写,笔走龙蛇间,50 字的《青衣江题名卷》一气呵成。事后,黄庭坚回忆起当时的场景,曾在信中写道:“是日饮酒大醉,援笔而书,不知其所以然也。” 也正是这份 “无意于佳乃佳” 的随性,让这幅作品充满了灵动与豪迈之气。

在《青衣江题名卷》出现之前,中国书法界长期遵循着 “以小为美” 的审美传统。从魏晋时期 “二王”(王羲之、王献之)的小楷,到晋唐时期的行书,书法家们大多专注于小字创作。“二王” 书法体系虽精妙绝伦,但在书写大字时却存在明显局限 —— 小字讲究细腻流畅,而大字需要雄浑有力的笔势,若强行用写小字的笔法写大字,很容易出现笔力不足、结构松散的问题。千百年来,无数书法家都试图突破这一局限,却始终未能如愿。

而黄庭坚的《青衣江题名卷》,则彻底打破了这一僵局。他创造性地将怀素的 “提腕法” 运用到巨字书写中,以羊毫蘸墨,笔笔藏收,既保留了 “二王” 书法的灵动飘逸,又增添了北方书法的雄浑大气。清代书法家罗振玉在见到这幅作品时,曾惊叹道:“山谷此卷,笔力扛鼎,古今罕有,真乃‘法书第一’也!” 这一评价,也成为后世对《青衣江题名卷》的共识。

除了精妙的笔法,《青衣江题名卷》的意境更是达到了 “无我之境”。醉酒后的黄庭坚,完全沉浸在自己的世界里,心与手、笔与墨、纸与神完美融合,每一个字都充满了生命力。从 “青衣江上水溶溶” 的清新秀丽,到 “五老峰前月正浓” 的雄浑壮阔,再到 “醉来跨鹤冲天去” 的洒脱豪迈,50 个字仿佛一幅流动的山水画,将青衣江的美景与黄庭坚的心境展现得淋漓尽致。这种意境,不仅源于他高超的书法技艺,更源于他晋人散淡为怀的处事态度 —— 即便被贬,依然能保持乐观豁达,这份心境,也让《青衣江题名卷》有了更深层次的文化内涵。

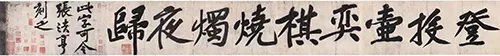

《青衣江题名卷》的传承之路,同样充满了传奇色彩。南宋时期,它被权相贾似道收藏,贾似道对其爱不释手,时常拿出把玩;元代时,它辗转到了书法家赵子昂手中,赵子昂为其题跋,称其 “字字珠玑,堪称书法一绝”;明代,它又成为收藏家项元汴的藏品,项元汴在作品上加盖了自己的印章,为其增添了更多的收藏价值;民国时期,这幅作品被罗振玉所得,罗振玉对其进行了精心修复和保护,最终将其捐赠给国家图书馆,让这幅国宝得以重见天日,供后人欣赏。

在当代,《青衣江题名卷》依然有着重要的价值。对于学习书法的人来说,这幅作品是练习大字的 “标杆之作”—— 它的笔法、结构、意境,都为当代人书写大字提供了宝贵的借鉴。不少书法家表示,精透临摹《青衣江题名卷》,不仅能提升自己的书法技艺,还能提高书写牌匾、对联等大字作品的格调。而对于普通读者来说,通过这幅作品,我们能感受到宋代书法的魅力,了解黄庭坚的人生故事,体会中国传统文化的博大精深。

如今,900 年过去了,《青衣江题名卷》依然静静地躺在国家图书馆的展厅里,向每一位参观者诉说着它的传奇。这幅仅 50 字的巨字行楷,不仅是黄庭坚的巅峰之作,更是中国书法史上的一座丰碑。它用自己的魅力,证明了书法不仅是一种技艺,更是一种文化、一种精神。如果你有机会去国家图书馆,一定要去看看这幅 “法书第一”,感受一下 900 年前黄庭坚笔下的那份豪迈与洒脱,相信你一定会被它的魅力所折服!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 黄庭坚《青衣江题名卷》:900 年前 50 字巨字行楷,何以冠 “法书第一”?

墨韵书香

墨韵书香