一、作品背景

- 创作年代:清乾隆三十八年(1773年)。这一年,土尔扈特部首领渥巴锡率部东归,受到乾隆帝的热烈欢迎。在此背景下,宫廷画家艾启蒙受命绘制了这幅《土尔扈特白鹰图》,以纪念这一历史盛事。

- 作者介绍:艾启蒙(1708—1780),字醒庵,生于波西米亚,原名Jgnatius Sickeltart,天主教耶稣会传教士。乾隆十年(1745年)来中国,成为清代宫廷画家,擅长中西合璧的绘画风格。

二、艺术特色

- 构图与布局:

- 《土尔扈特白鹰图》未设背景,画中要素仅有鹰架及架上白鹰。这种简洁的构图方式,使得观者的注意力能够完全集中在画面主体上。

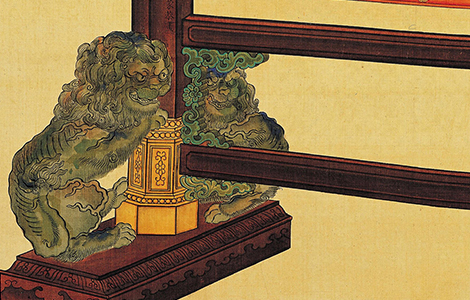

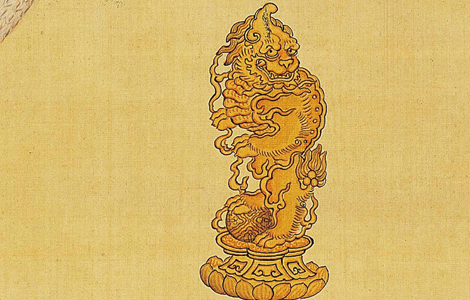

- 鹰架为木质檀色,两脚设有底座,每座之上有两狮相对环抱。四头小狮雕琢精细,姿态、神情各不相同,憨态可掬。鹰架顶端横栏立有一头振翅回首的白鹰,形成了一幅生动的画面。

- 技法表现:

- 艾启蒙在绘制这幅作品时,充分运用了中西合璧的绘画技法。白鹰以白粉精细描绘,注重光影效果及立体感,把回头张望的白鹰刻画得栩栩如生。这种技法既体现了欧洲绘画的精细与写实,又融入了中国传统绘画的神韵与意境。

- 鹰架及小狮的描绘则体现了中国传统工笔画的细腻与精致,两者相得益彰,共同构成了这幅作品的独特魅力。

- 色彩与光影:

- 画面中的色彩运用简洁而明快。白鹰的灰白色羽毛与木质檀色的鹰架形成了鲜明的对比,使得画面更加醒目。同时,艾启蒙巧妙地运用了光影效果,使得白鹰的羽毛呈现出丰富的层次感和质感。

三、文化内涵

- 历史纪念:这幅作品不仅是艾启蒙个人艺术才华的展现,更是对土尔扈特部东归这一历史盛事的纪念。它见证了乾隆时期中华民族大家庭的团结与和谐,具有深远的历史意义。

- 外交意义:土尔扈特部的东归是清朝与蒙古族关系史上的重要事件之一。这幅作品的创作与收藏,也体现了清朝政府对于边疆少数民族的重视与关怀,以及通过艺术手段加强民族间文化交流与融合的智慧。

四、收藏与展示

- 目前,《土尔扈特白鹰图轴》现藏于台北故宫博物院。作为一件珍贵的艺术品和历史文物,它向世人展示了清代宫廷绘画的独特魅力和深远影响。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 清 艾启蒙 土尔扈特白鹰图轴64×40

墨韵书香

墨韵书香