哪吒之名,缘何而来?

“我命由我不由天!” 这句经典台词,相信大家都不陌生,它出自那个脚踏风火轮、手持火尖枪的小英雄哪吒之口。无论是《哪吒之魔童降世》中叛逆又可爱的魔童形象,还是《哪吒闹海》里勇敢对抗恶势力的小英雄,哪吒都以其独特的魅力,成为了无数人心中的超级偶像。但大家有没有想过,哪吒这个名字是怎么来的呢?他又有着怎样的传奇身世?今天,就让我们一起走进古籍,探寻哪吒的前世今生。

哪吒这个名字,其实并非土生土长的中国名字,而是源于梵文的音译。在十六国时期北凉汉译佛教典籍《佛所行赞》中,记载着 “毗沙门天王,生那罗鸠婆” ,这里的 “那罗鸠婆” ,便是哪吒原型最初的文字记载之一,是梵语 Nalakūvara 或 Nalakubara 的音译,意为 “俱比罗之子” 。在佛教的一些原始典籍里,“俱比罗之子” 是一名佛法护教军神,手执神戟,守护国王、百官以及佛教的信众,常在毗沙门天王身边管理战事、代理军务等。由于这个名字读音复杂,久而久之,就被简化为 “那吒” 或 “那咤” 。

到了唐代,哪吒的名字逐渐固定下来。不空和尚翻译的《北方毗沙门天王随军护法仪轨》《北方毗沙门天王随军护法真言》《毗沙门仪轨》等经书中,明确提到那吒俱伐罗是北方毗沙门天王的三子(或孙子) ,职务是 “护法” 。从 “那罗鸠婆” 到 “那吒俱伐罗” ,再到后来的 “哪吒” ,名字的演变,也见证了哪吒形象在不同文化和时代背景下的传承与发展。

佛教典籍:哪吒的起源与初印象

(一)早期记载,初露端倪

在探寻哪吒的身世之谜时,我们不得不将目光投向古老的佛教典籍。十六国时期北凉汉译的佛教典籍《佛所行赞》,就像是一把古老的钥匙,为我们打开了了解哪吒原型的第一扇门。书中记载的 “毗沙门天王,生那罗鸠婆”,让 “那罗鸠婆” 这个名字,成为了哪吒原型最初的文字记载之一 。虽然此时关于他的描述还十分简略,但这寥寥数语,却如同一颗种子,在历史的长河中悄然种下,为哪吒形象的后续发展奠定了基础。

在那个遥远的时代,人们对 “那罗鸠婆” 的认知,或许仅仅停留在他是毗沙门天王之子,是一位神秘的存在。但随着佛教文化的传播与发展,这颗种子开始慢慢生根发芽。

(二)唐代发展,形象渐明

时间来到唐代,哪吒的形象在佛教典籍中得到了进一步的丰富和明确。不空和尚翻译的《北方毗沙门天王随军护法仪轨》《北方毗沙门天王随军护法真言》《毗沙门仪轨》等经书中,对哪吒的身份、职务及形象都有了更为详细的描述。

经书中明确提到那吒俱伐罗是北方毗沙门天王的三子(或孙子) ,他的职务是 “护法” 。这一身份的明确,让哪吒在佛教神系中有了清晰的定位。他不再是一个模糊的存在,而是肩负着守护佛法、降妖除魔重任的护法神。

关于哪吒的形象,经书中也有了生动的描绘,如 “手捧戟”“捧塔随天王” 等。这些描述,让我们仿佛能看到一个威风凛凛的少年形象:他手持长戟,眼神坚定,跟随在毗沙门天王身边,时刻准备为了守护佛法而战。他手中的戟,不仅是他的武器,更是他护法身份的象征;而他捧塔随天王的形象,则展现了他对天王的忠诚和追随。

唐代的这些记载,不仅丰富了哪吒的形象,也让他的故事开始在民间流传。人们对这位神秘的护法神充满了好奇和敬畏,哪吒的形象也逐渐深入人心。

道教典籍:哪吒的本土化变身

(一)宋代萌芽,身份渐变

随着时间的推移,哪吒的形象开始从佛教领域向道教文化渗透。宋代,是哪吒形象转变的一个重要时期。在这个时期,我们可以从一些文学作品中看到哪吒形象的微妙变化。

北宋文学家苏辙的《哪吒诗》中,就为我们展现了一个独特的哪吒形象:“北方天王有狂子,只知拜佛不拜父。佛知其愚难教语,宝塔令父左手举。儿来见佛头辄俯,且与拜佛略相似。佛如优昙难值遇,见者闻道出生死。嗟尔何为独如此,业果已定磨不去。佛灭到今千万祀,只在江湖挽船处。” 从这首诗中,我们可以看出,此时的哪吒还是一个佛家弟子,他 “只知拜佛不拜父” ,被苏辙形容为 “狂子” ,叛逆的性格跃然纸上。他对佛教的虔诚,甚至超过了对父亲的敬重,这种形象与传统的儒家孝道观念形成了鲜明的对比,也体现了佛教文化对哪吒形象的深刻影响。

然而,在宋代道教文化盛行的背景下,哪吒的形象也开始悄然发生变化。虽然他此时还是以佛家弟子的身份出现,但已经开始受到道教文化的影响。道教强调的是顺应自然、修身养性,这种思想观念也逐渐在哪吒的形象中有所体现。例如,诗中哪吒的叛逆行为,或许可以看作是他对传统束缚的一种反抗,这与道教追求自由、不受拘束的精神有一定的契合之处。这种微妙的变化,虽然不太明显,但却为哪吒后来彻底转变为道教神祗埋下了伏笔。

(二)元代定型,道教新生

《三教源流搜神大全》是元代编纂的神仙传记,汇聚了儒释道三教及民间信仰中的众多神明,包括孔子、释迦牟尼、太上老君、玉皇大帝等。明代永乐年间刻本的《三教源流搜神大全》的出现,标志着哪吒的形象彻底完成了从佛教神祗到道教神祗的转变。这部道教典籍,对哪吒进行了全面而详细的记录,为我们呈现了一个全新的道教哪吒形象。

在《三教源流搜神大全》中,哪吒的身份被改造成 “本是玉皇驾下大罗仙” 。这一身份的转变,意义非凡。从佛教的护法神,变成了道教玉皇大帝驾下的大罗仙,哪吒正式融入了道教的神仙体系。他不再仅仅是守护佛法的神灵,而是肩负起了道教所赋予的使命,成为了道教信仰中的重要角色。

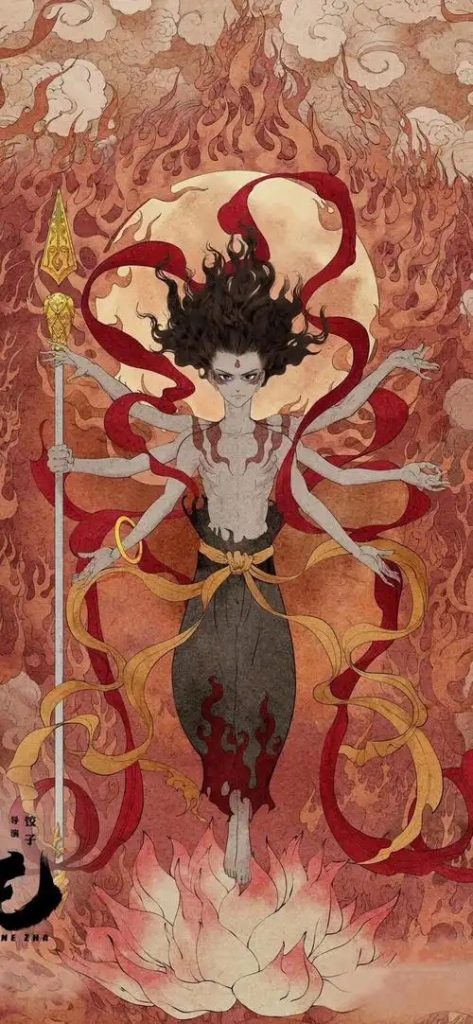

书中对哪吒的形象也有了更为细致的描述:“身长六丈,首带金轮,三头九眼八臂” 。与佛教典籍中的形象相比,此时的哪吒形象更加丰富和夸张。他的三头九眼八臂,展现出了强大的神通和超凡的力量,让人望而生畏。而他首带金轮,也增添了几分神秘的色彩,使他的形象更加符合道教神仙的气质。

除了身份和形象的转变,《三教源流搜神大全》还详细记载了哪吒的诸多事迹,如哪吒闹海、割肉刻骨还父等情节。这些故事,不仅丰富了哪吒的人物形象,也进一步深化了他在道教文化中的内涵。哪吒闹海的故事,展现了他的勇敢和无畏,他敢于挑战权威,与龙王等恶势力作斗争,这种精神正是道教所倡导的正义和勇敢的体现。而割肉刻骨还父的情节,则更加复杂,它既体现了哪吒对父权的反抗,又蕴含了道教中关于因果轮回、自我救赎的思想。哪吒通过这种极端的方式,摆脱了世俗的束缚,实现了自我的升华,最终成为了道教中的英雄人物。

《三教源流搜神大全》中的这些记载,对哪吒道教形象的塑造起到了关键的作用。它不仅为后世的文学创作和民间传说提供了丰富的素材,也让哪吒的道教形象深入人心,成为了人们心目中正义、勇敢、智慧的象征。从此,哪吒在道教文化中扎下了根,与道教的发展紧密相连。

文学小说:哪吒的大放异彩

(一)《西游记》:天宫神将展神通

当时间的车轮滚滚驶入明代,哪吒的形象在文学的舞台上迎来了更加耀眼的绽放。在吴承恩的《西游记》中,哪吒以天宫孩童神将的形象闪亮登场,成为了这部神魔巨著中不可或缺的重要角色。

《西游记》中的哪吒,是托塔天王李靖的第三子,他的形象充满了童趣与威严。他宛如一个天真烂漫的孩童,却又拥有着超凡脱俗的神通,这种反差萌让他极具魅力。他的兵器更是五花八门,令人眼花缭乱,“斩妖箭、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、火轮儿、绣球儿” ,每一件兵器都蕴含着巨大的威力,仿佛在诉说着他的英勇与不凡。

其中,斩妖剑锋芒毕露,剑刃闪烁着寒光,仿佛能斩断世间一切邪恶;砍妖刀刚猛有力,每一次挥舞都带着呼呼的风声,让鬼神都为之胆寒;缚妖索犹如一条灵动的蟒蛇,能够迅速地将敌人紧紧缠住,使其无法动弹;降妖杵沉重而威严,杵头的每一次撞击都能发出震耳欲聋的声响,让妖魔们闻风丧胆;火轮儿则是炽热无比,熊熊燃烧的火焰仿佛要将整个世界都点燃,散发出的三昧真火更是威力无穷;绣球儿内藏乾坤,抛出时能引发山崩地裂般的震撼,其中还藏有十六大妖王和五千瘟神鬼兵,一旦释放,便能在战场上发挥出巨大的作用。

哪吒与孙悟空的交手,无疑是《西游记》中最为精彩的情节之一。那是一场惊心动魄的巅峰对决,两位绝世高手在天地间展开了一场激烈的较量。孙悟空,这位从花果山蹦出的石猴,天生天养,拥有着七十二般变化和金刚不坏之身,他的金箍棒在手中挥舞得虎虎生风,威力惊人。哪吒面对如此强大的对手,毫不畏惧,毅然挺身而出。

战斗打响,哪吒大喝一声,瞬间变作三头六臂,六个手臂分别挥舞着六件神兵,向着孙悟空扑去。他的动作迅猛而流畅,每一招每一式都充满了力量与技巧。孙悟空也不甘示弱,他灵活地运用着自己的七十二变,与哪吒展开了周旋。他时而化作一只飞鸟,在空中盘旋躲避;时而变成一条游鱼,潜入水中隐匿踪迹;时而又幻化成一只猛虎,张牙舞爪地扑向哪吒。

哪吒则凭借着自己的神通和兵器,一一化解了孙悟空的攻击。他用斩妖剑斩断孙悟空变化的飞鸟的翅膀,用砍妖刀砍向孙悟空变化的游鱼,用缚妖索试图捆住孙悟空变化的猛虎。两人你来我往,互不相让,战斗打得难解难分。一时间,天地间风云变色,飞沙走石,双方的神通和兵器碰撞出耀眼的光芒,仿佛要将整个天地都撕裂。

这场战斗持续了许久,双方都展现出了惊人的实力和顽强的斗志。虽然最终哪吒并没有战胜孙悟空,但他的英勇表现却给读者留下了深刻的印象。他在战斗中所展现出的勇气、智慧和强大的实力,让人们对他刮目相看。他的每一次攻击,每一次防御,都充满了英雄气概,让人不禁为之赞叹。这场战斗,不仅是哪吒与孙悟空个人之间的较量,更是两种不同力量和精神的碰撞。它展现了《西游记》中神魔世界的精彩与奇幻,也让哪吒的形象在读者心中更加深入人心。

(二)《封神演义》:灵珠转世传奇生

在与《西游记》同时期的另一部神魔小说《封神演义》中,哪吒的形象同样大放异彩,并且被赋予了更加丰富的内涵和更加传奇的身世。

《封神演义》中的哪吒,是陈塘关守将李靖的第三子,他的出生就充满了传奇色彩。他本是玉虚镇教奇宝 “灵珠子” 投胎转世而生,其母亲殷氏怀孕三年零六个月才生下他。当他降生时,竟然是一个肉球的形态,这让李靖大为震惊,以为是怪物,甚至想要挥剑砍杀。然而,就在李靖砍破肉球的瞬间,一个手戴乾坤圈、围着混天绫的小娃娃跳了出来,他就是哪吒。这一独特的出生方式,不仅展现了哪吒的与众不同,也为他的身世增添了一层神秘的色彩。

乾坤圈和混天绫,这两件法宝乃是太乙真人在哪吒出生后赐予他的。乾坤圈坚硬无比,具有强大的攻击力,能够轻易地砸破敌人的防御;混天绫则轻盈柔软,却又蕴含着无穷的力量,不仅可以随意伸缩,还能操控水元素,翻江倒海。这两件法宝与哪吒相辅相成,成为了他降妖除魔的得力助手。

哪吒的成长历程充满了坎坷与挑战,其中最著名的故事当属 “哪吒闹海” 。有一天,哪吒来到东海边玩耍,他在海中洗澡时,用混天绫搅动海水,引发了巨大的波澜,惊动了龙宫。巡海夜叉李艮前来查看,与哪吒发生冲突,结果被哪吒轻易打死。随后,东海龙王三太子敖丙前来兴师问罪,哪吒毫不畏惧,与敖丙展开了一场激烈的战斗。在战斗中,哪吒充分发挥自己的神通和法宝的威力,将敖丙打得落花流水,最终还抽了他的龙筋。

这一事件彻底激怒了东海龙王,他联合其他三海龙王,一起前往陈塘关兴师问罪,要求李靖交出哪吒。哪吒为了不连累父母,毅然决定剔骨削肉,自杀而死。他的这一行为,展现了他的勇敢和担当,也让人们看到了他对亲情的珍视。

然而,哪吒的故事并没有就此结束。他的师父太乙真人用莲花、荷叶为原料,为他打造了身躯,使他得以莲花化身重生。莲花化身的哪吒,不仅拥有了更加强大的力量,还摆脱了肉身的束缚,成为了一个不惧摄魂类法宝和神通的存在。他的身体由莲花和荷叶构成,散发着一种清新脱俗的气息,仿佛与天地融为一体。

重生后的哪吒,神通更为广大,他还拥有了三头八臂的神通。三个头颅分别代表着智慧、勇气和力量,每一个头颅都能洞察世间万物;八只手臂则分别持有不同的法宝,如紫焰蛇矛宝、金砖、九龙神火罩等,这些法宝在他的手中发挥出了巨大的威力,使他在战场上能够眼观六路、耳听八方,三百六十度无死角地攻击敌人。

在封神大战中,哪吒作为姜子牙的先行官,冲锋陷阵,立下了赫赫战功。他凭借着自己的勇敢和智慧,多次战胜强大的敌人,为西周的建立做出了重要贡献。他的故事,成为了《封神演义》中最为精彩的篇章之一,也让他的形象深入人心,成为了人们心目中的英雄。

传承与演变:哪吒形象的文化密码

从佛教典籍中的护法神,到道教典籍里的大罗仙,再到文学小说中的英勇少年,哪吒的形象在历史的长河中不断传承与演变。这一过程,犹如一幅绚丽多彩的画卷,展现了宗教、文化、社会背景等因素对其形象塑造的深刻影响 。

在佛教文化中,哪吒作为护法神,其形象承载着佛教的教义和精神。他守护佛法,降妖除魔,体现了佛教对正义和秩序的追求。而随着佛教在中国的传播,哪吒的形象也开始与中国本土文化相互交融。

道教文化对哪吒形象的接纳和改造,是其形象演变的重要阶段。在道教中,哪吒被赋予了新的身份和使命,成为了道教神仙体系中的一员。他的形象不仅融合了道教的神仙观念和法术神通,还体现了道教对自由、正义和超越的追求。这种融合,使得哪吒的形象更加贴近中国民众的文化心理和审美需求,也为他在民间的广泛传播奠定了基础。

文学小说的创作,则为哪吒形象的丰富和完善提供了广阔的舞台。《西游记》和《封神演义》等作品,以其丰富的想象力和精彩的叙事,将哪吒的形象塑造得更加立体、丰满。在这些作品中,哪吒的形象不仅具有超凡的神通和英勇的品质,还蕴含了丰富的人性内涵。他的叛逆与成长、亲情与友情、正义与邪恶的斗争,都让读者产生了强烈的共鸣。

哪吒形象所蕴含的文化内涵和精神价值,是其经久不衰的魅力所在。他的反抗精神,激励着人们敢于挑战权威,追求自由和正义;他的孝道观念,虽然经历了从 “只知拜佛不拜父” 到 “割肉刻骨还父” 的转变,但始终体现了对亲情的珍视和对传统道德的思考;他对正义的追求,更是贯穿了他的整个形象演变过程,成为了人们心目中正义的象征。

在当代文化中,哪吒的形象依然保持着强大的生命力。影视改编作品如《哪吒之魔童降世》《新神榜:哪吒重生》等,以全新的视角和表现形式,对哪吒的形象进行了重新演绎。这些作品不仅保留了哪吒形象的核心精神,还融入了现代元素和价值观,使其更加符合当代观众的审美和心理需求。它们让哪吒这一古老的神话形象在新时代焕发出新的光彩,也让更多的人了解和喜爱上了这个充满魅力的角色。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 从古籍探秘哪吒:从佛国护法到华夏少年的传奇蜕变

墨韵书香

墨韵书香