一、战火催生的礼乐 “急救手册”

咸丰年间,太平军与清军在湖北展开拉锯战,武昌文庙的飞檐在炮火中轰然倒塌,祭天用的青铜镈钟被熔铸成子弹,传承千年的《中和韶乐》乐谱化作士兵的引火之物。时任湖广总督郭柏荫站在废墟中,望着满地狼藉发出哀叹:”鄂自被兵庙毁,学官弟子四方云散,一时有礼废乐缺之叹”。

为了重建礼乐秩序,他紧急征召湖北候补知府徐畅达,要求其 “谨遵会典,参考诸书辑为是录”。徐畅达带着二十余名书吏,在临时搭建的竹棚里日夜翻检《律吕正义》《大清会典》等典籍,甚至派人潜入湘军大营,从太平军战利品中抢救出部分残缺的乐舞图谱。历时三年,这部凝结着晚清士大夫文化焦虑的《皇朝祭器乐舞录》终于在同治十年付梓,成为中国古代礼乐制度最后的系统性记录。

二、宫廷顶流的 “职场生存指南”

书中记载的祭祀仪轨精细到令人咋舌:

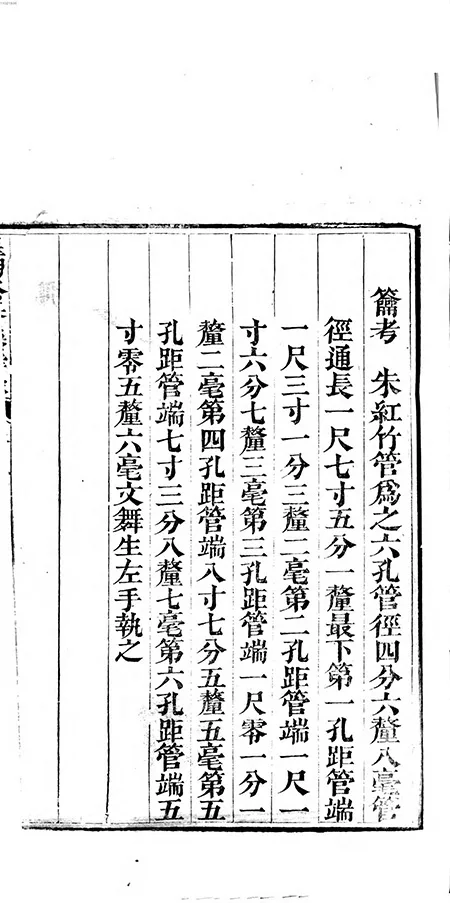

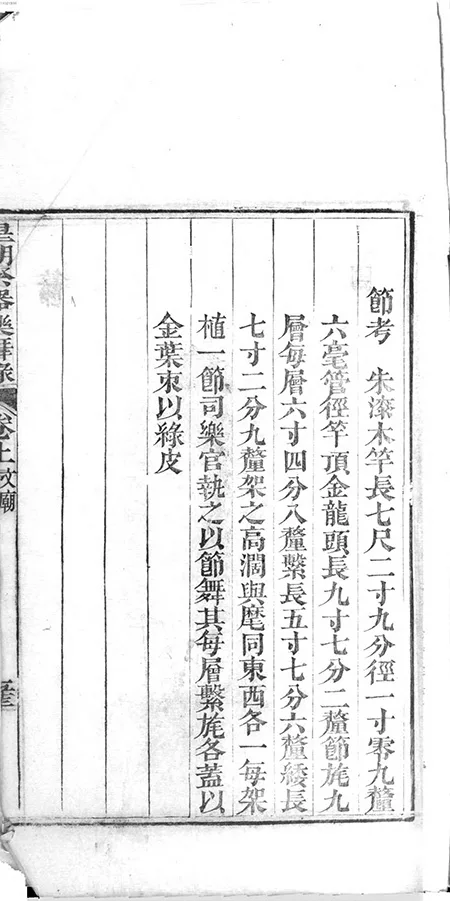

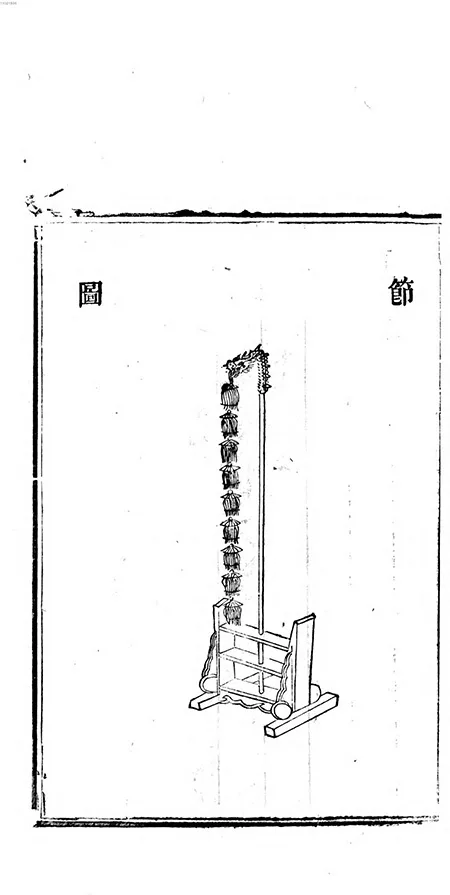

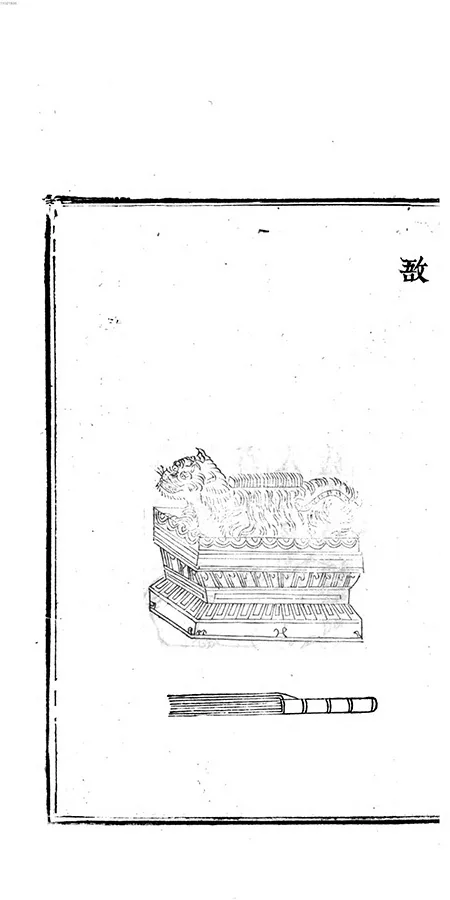

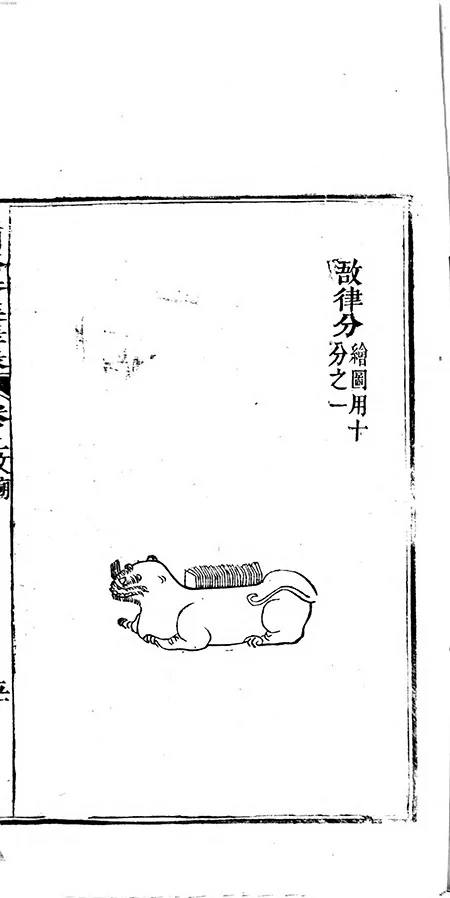

- 乐器篇:编钟需在冬至日正午调音,以对应 “黄钟大吕” 的宇宙频率;建鼓的鼓面必须用黄河流域黄牛的整张牛皮,边缘还要镶嵌 36 颗铜钉象征天罡。

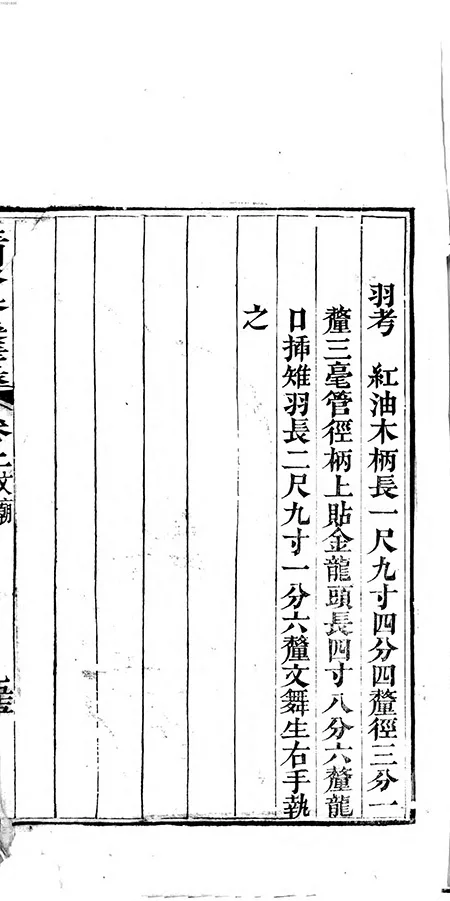

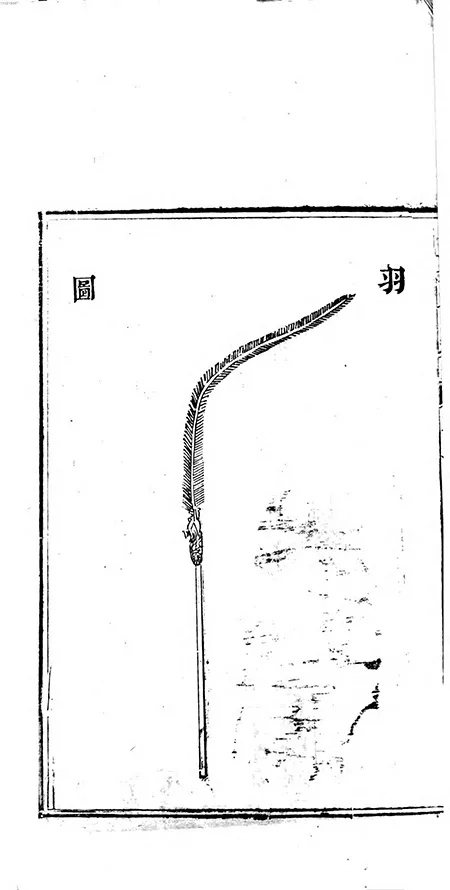

- 舞谱篇:六佾舞生每一步的幅度精确到 “足尖相距八寸”,转身时需以左脚跟为轴旋转 180 度,恰似现代机械制图的精密。

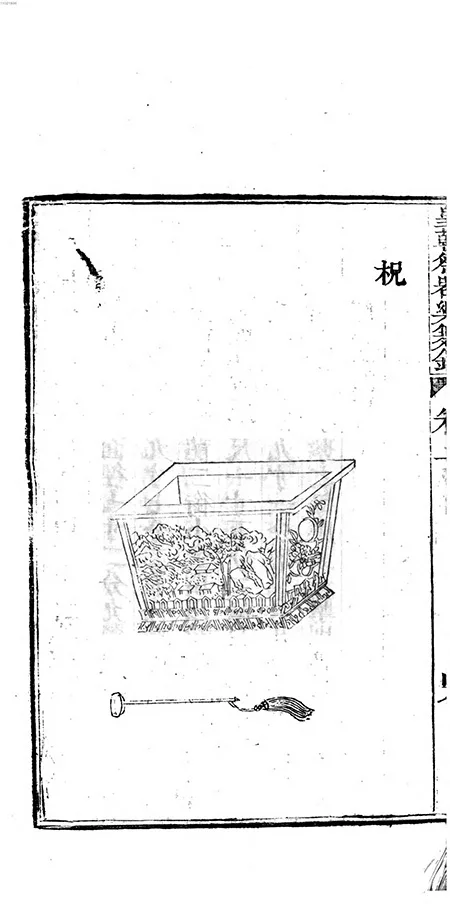

- 礼仪篇:皇帝献爵时,酒液需倒至爵口三分之一处,既不能溢出失敬,也不能太少显得吝啬,这一细节竟与故宫现存祭器的磨损痕迹完全吻合。

更绝的是,书中暗藏 “职场潜规则”:祭祀结束后,乐舞生可分得祭肉,但必须在 15 分钟内吃完 —— 因为 “冷肉入腹,有辱神灵”。这一规矩直到民国初年仍被曲阜孔府乐舞生遵循,成为维系职业尊严的最后防线。

三、战火中的文化漂流

1938 年武汉会战期间,湖北省图书馆的工作人员用桐油纸将《皇朝祭器乐舞录》层层包裹,装进楠木匣随迁重庆。在日军飞机的轰鸣声中,押运人员甚至用身体护住木箱,导致三人重伤。这部古籍最终在 1946 年回到武汉,书脊上的弹孔至今清晰可见。

更富戏剧性的是,书中记载的 “关帝庙乐舞谱” 竟在 20 世纪 80 年代重现江湖。一位台湾收藏家在香港古玩市场购得一册残卷,经故宫专家比对,发现其与《皇朝祭器乐舞录》附录内容完全一致,推测是清末湖广官员赠送日本友人的副本流落海外。

四、被科技激活的千年密码

2017 年,清华大学团队利用三维扫描技术,将书中 116 幅版画转化为可交互的数字模型。当虚拟编钟被敲响时,研究人员惊讶地发现:其音高与曾侯乙编钟的 “姑洗” 律管高度吻合,证实了清代礼乐对先秦雅乐的隐秘传承。

更令人称奇的是,书中记载的 “六佾舞” 步法,竟与现代航天工程中的机械臂运动轨迹高度相似。航天专家坦言:”古人通过身体记忆实现的空间定位精度,与我们用计算机模拟的结果相差无几。” 这种跨越时空的智慧对话,让这部古籍成为连接传统与未来的文化桥梁。

结语:

从武昌文庙的断壁残垣到数字屏幕上的流光溢彩,《皇朝祭器乐舞录》的传奇不仅在于它记载了多少仪轨,更在于它见证了文明传承的韧性。当我们在博物馆隔着玻璃凝视那些泛黄的书页时,看到的不仅是古代工匠的技艺,更是无数文化守护者用生命书写的文明史诗 —— 他们让礼乐的火种在战火中延续,最终在新时代绽放出璀璨的光芒。

点开古籍下载页面时,指尖划过《皇朝祭器乐舞录》的数字影像,这部书画古籍里的每一页都像在诉说往事:116 幅版画中,编钟的纹饰藏着冬至调音的密码,六佾舞生的剪影凝着 “足尖八寸” 的严谨;而那些藏在纸页间的传奇轶事更令人心动 —— 从湘军大营抢救时的硝烟味,到台湾收藏家发现残卷时的惊叹,再到如今数字技术复原的鼓点与舞步,让这部晚清礼乐宝典在像素与墨香间,续写着跨越时空的文明对话。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 《皇朝祭器乐舞录》:晚清礼乐密码库,半部被战火掩埋的宫廷顶流教科书

墨韵书香

墨韵书香