当故宫博物院的专家在修复一卷元代经卷时,竟在纸背发现几行小字:“吾写此经时,腕有龙腾意。” 这行潦草的批注,竟出自元代书画大家赵孟頫之手。而他所抄写的《高上大洞玉经》,不仅是道教典籍中的瑰宝,更藏着这位宋室后裔隐秘的精神世界。为何一位仕元的前朝宗室,会耗费三年时间抄写道教真经?纸墨间又藏着怎样被时光尘封的秘密?

一、经卷背后的乱世文人

至元二十三年(1286 年),33 岁的赵孟頫接到了元世祖忽必烈的征召。这位宋太祖赵匡胤的十一世孙,此刻正面临着人生最艰难的抉择 —— 仕元则背负 “不忠” 骂名,拒召则可能引来杀身之祸。最终他选择北上大都,却在行囊中藏了一卷《高上大洞玉经》的古抄本。

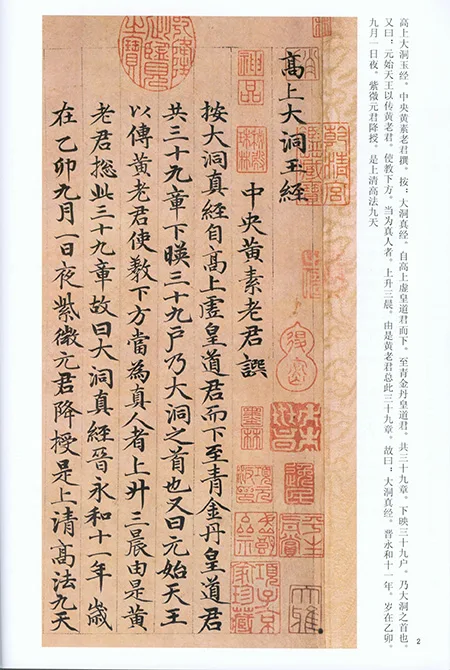

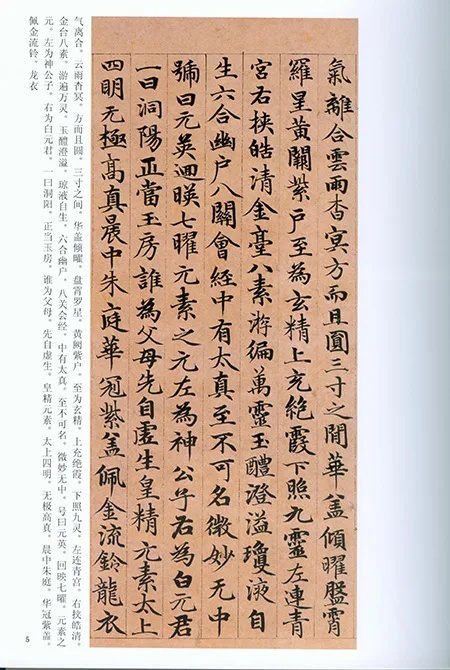

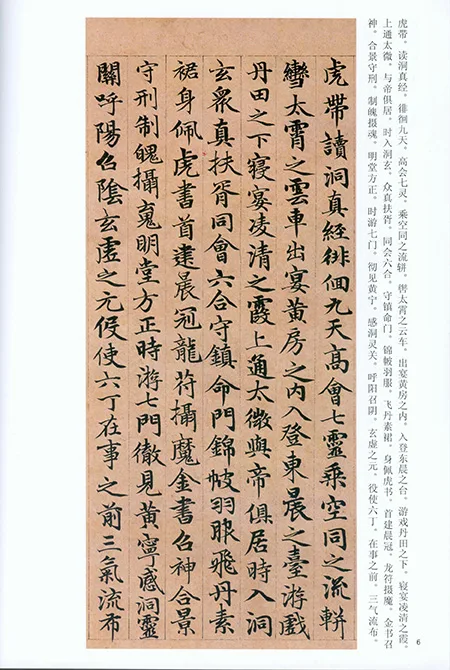

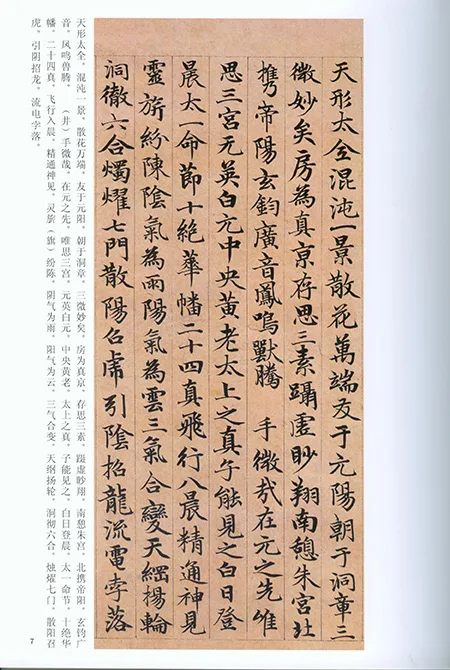

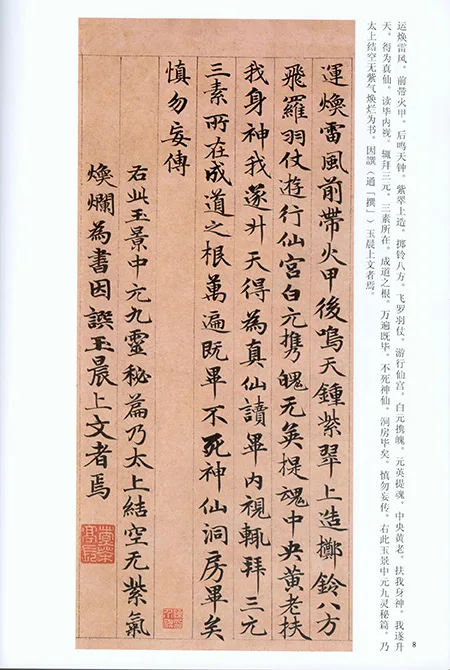

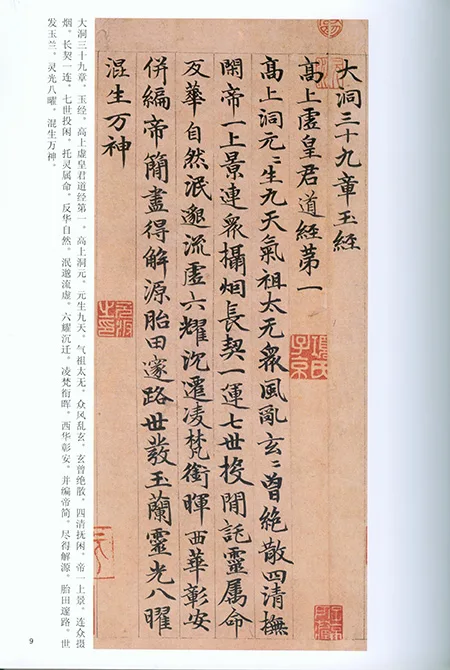

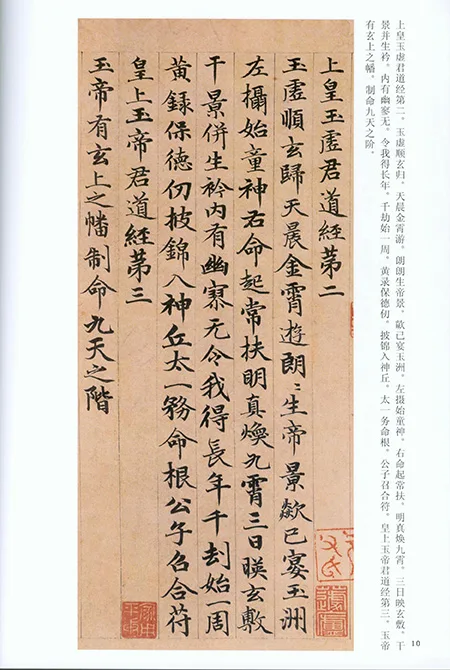

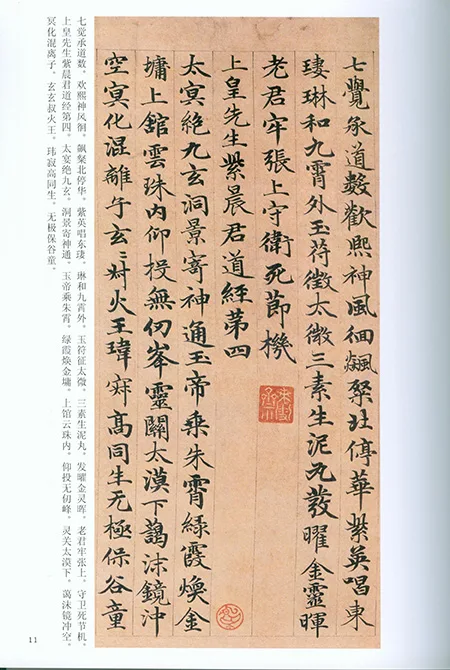

这部成书于东晋的道教经典,讲述宇宙生成与修仙要诀,历来被全真派视为秘典。赵孟頫在大都为官期间,每逢政务烦扰便闭门抄写此经。他在给友人的信中写道:“墨香能涤尘,经文可安魂。” 现存于台北故宫的《高上大洞玉经》真迹,末尾题跋显示他前后共抄写七遍,耗时整整三年。

二、笔墨间的精神突围

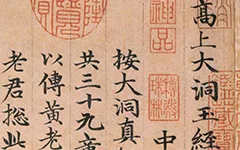

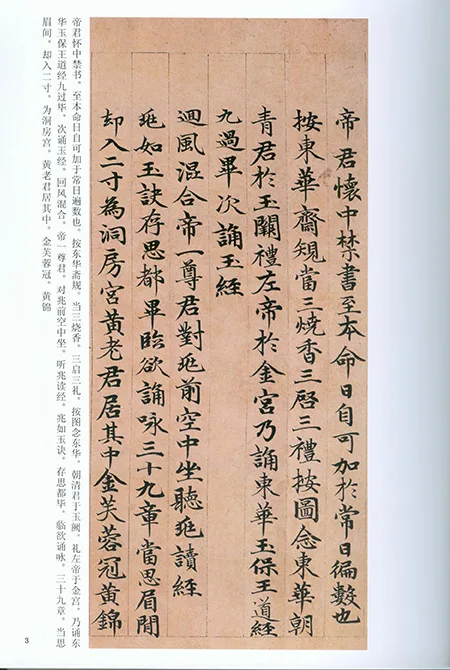

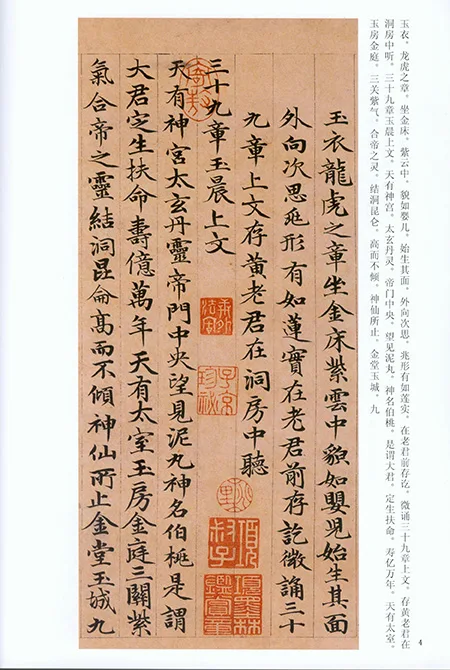

赵孟頫的书法向来以 “温润如玉” 著称,但若细看他所书《高上大洞玉经》,会发现笔锋间暗藏锋芒。卷中 “道” 字最后一笔拖长如剑,“空” 字三点如星斗排列,暗藏道教 “三清” 意象。书法理论家柯九思曾见过此卷,在《珊瑚网》中记载:“子昂写经时,必沐浴更衣,案置沉香,腕悬玉珮,其虔诚若道士登坛。”

更令人称奇的是经卷中的避讳细节。凡遇 “宋” 字必抬头书写,而 “元” 字则稍作倾斜,这种隐秘的笔法在元代书法中极为罕见。故宫研究员王连起认为:“这既是对前朝的致敬,也是在高压环境下的精神自救。”

三、流转中的传奇色彩

明代收藏家项元汴曾在经卷后题跋,记载了一段趣闻:嘉靖年间,此卷曾被严嵩父子所得,严世藩欲将其作为礼物献给道教国师邵元节。深夜保管经卷的仆人竟梦见一白袍道士斥责:“此经当归清净处。” 次日仆人便盗卷潜逃,最终将其捐给苏州玄妙观。

乾隆皇帝南巡时曾借阅此经,御笔题诗 “赵子笔墨精,玉经道味清”,却因误将卷中 “太玄” 二字读作 “太元”,被道士指出后竟面有愧色。这段轶事被记录在《石渠宝笈》的校注中,成为帝王虚心受教的美谈。

四、跨越时空的文化密码

如今,当我们在数字博物馆中放大《高上大洞玉经》的高清影像,仍能看见纸页上细微的泪痕。专家通过光谱分析确认,这些水渍形成于冬季,与赵孟頫在元廷遭排挤的记载时间吻合。书法史学者叶喆民认为:“这部经卷是艺术与信仰的完美融合,赵孟頫用笔墨构建了一个精神桃花源。”

从元代宫廷到明清秘藏,从战火流离到博物馆珍藏,《高上大洞玉经》承载的不仅是道教智慧,更是一位乱世文人用生命书写的精神史诗。那些游走在楷草之间的笔触,或许正是赵孟頫留给后世的密码 —— 在妥协与坚守之间,在入世与出世之外,总有一种力量能让灵魂找到归宿。

赵孟頫《高上大洞玉经》被誉为 “小楷之冠”。这一作品不仅展现了赵孟頫对魏晋古法的精准传承,更融入了他独特的艺术个性与精神寄托。

此卷书于大德九年(1305 年),赵孟頫时年 52 岁,正值书法全盛期。全卷近 4700 字,单字约 1.5 厘米见方,通篇笔力劲健圆畅,结体妍丽舒展,无一笔懈怠。元代书法家鲜于枢在观后题跋中称:“子昂篆、隶、正、行、颠草,俱为当代第一,小楷又为子昂诸书第一”,这一评价被后世广泛认同。当代书法家启功一生多次临摹此帖,却自谦 “不及孟頫功力的十之二三”,足见其艺术高度。

从技法看,赵孟頫在此卷中融合了钟繇的古朴、王羲之的妍美与唐代写经体的严谨。例如长横画多露锋起笔、中锋行笔、回锋收笔,形成 “尖入钝出” 的形态;竖画则多钝入尖出,挺拔有力。结字上,他打破常规楷书的方正,部分字略向右上倾斜,如 “道”“空” 等字,在平正中暗藏动态,形成 “平中寓险” 的独特美感。

如今打开数字图库进行书法下载,指尖划过赵孟頫《高上大洞玉经》的电子墨迹时,仍能触摸到历代书法的温度:那 “尖入钝出” 的横画藏着晋代 “韵” 的灵动,挺拔如峰的竖笔带着唐代 “法” 的严谨,而 “楷中带行” 的流转笔意,恰是宋代 “意” 与元代 “态” 的完美交融。这卷小楷就像一座书法密码库,让千年笔法在像素间苏醒,供人细品从钟繇古朴到羲献风流,从颜筋柳骨到赵体温润的传承脉络。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 宋室血、元廷禄、道经魂:赵孟頫与《高上大洞玉经》的三重人生

墨韵书香

墨韵书香