当那枚藏在积雪斗笠里的篆书题款被显微镜捕捉到时,整个书画界都沸腾了 —— 这行仅三毫米长的字迹,竟让一幅被误判为元代的古画 “认祖归宗”,重新归入北宋巨匠郭熙名下。这幅《雪山行旅图》里,究竟还藏着多少颠覆认知的秘密?

从 “元代赝品” 到 “宋画遗珍” 的逆袭

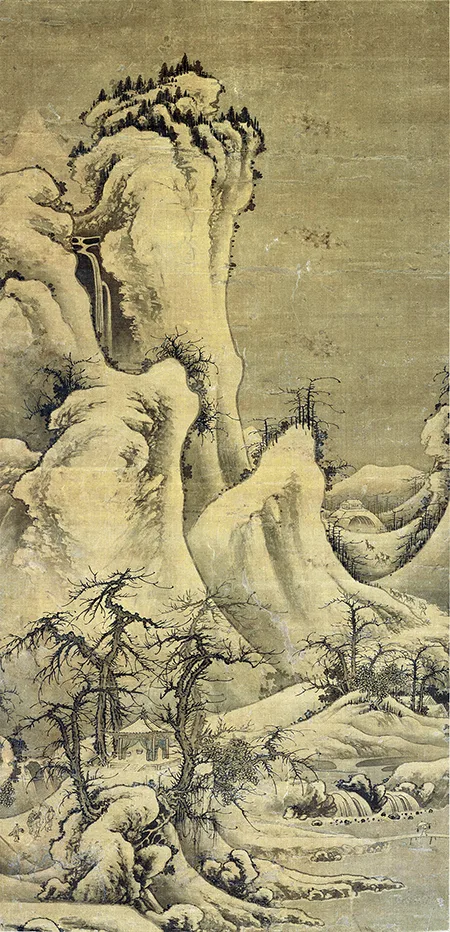

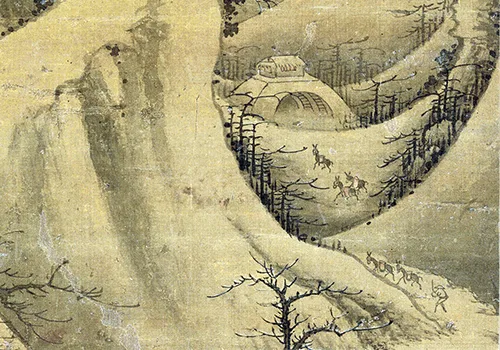

在 2010 年修复前,这幅画一直被学界打上 “元人仿郭熙” 的标签。台北故宫博物院的老研究员回忆:“画里的雪山太‘冷’了,那种极简的笔触和留白,完全不像郭熙早年《早春图》的温润风格。” 直到上海博物馆的修复团队在绢本夹层中发现半枚 “郭熙之印”,再结合斗笠题款 “熙宁壬子冬写于嵩山精舍”,才确认这是郭熙 58 岁时的变法之作。

作为北宋宫廷画师中的 “顶流”,郭熙曾用 “蟹爪枝” 描摹寒林,以 “卷云皴” 表现山石,宋神宗更是将他的画作挂满紫宸殿。但这幅《雪山行旅图》却刻意弱化了标志性技法,用近乎写意的淡墨表现积雪,难怪让后世鉴藏家频频 “看走眼”。

画中世界的风雪密码

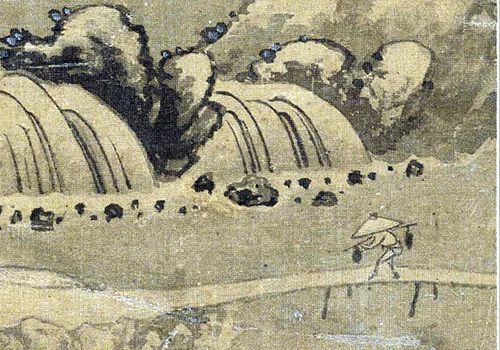

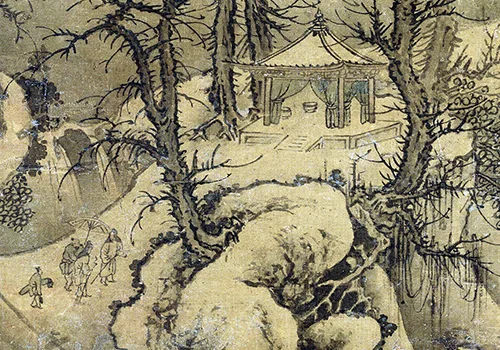

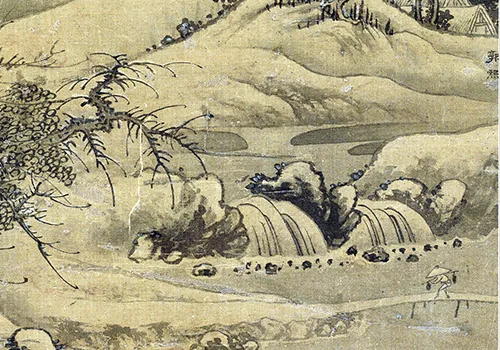

展开这幅纵 160 厘米的绢本长卷,主峰如沉睡的巨兽匍匐在风雪中,山腰古寺的风铃仿佛正被冻住,三个行旅者的身影在留白处若隐若现。最妙的是挑夫扁担上的水壶,郭熙用焦墨点出冰碴,竟让观者生出 “触之刺骨” 的错觉。

明代《画继》记载过一段趣闻:郭熙为画雪景,曾在嵩山雪夜蹲守三日。当他看到山民扫雪时,竹扫帚扬起的雪沫在晨光中折射出虹彩,立刻创作出 “飞白皴” 技法 —— 画中那些看似随意的飞白笔触,正是这场奇遇的见证。而画中那只立于断枝的寒鸟,左翼藏着极小的 “熙” 字草押,恰似画家藏在风雪里的签名。

颠沛千年的传奇旅程

这幅画的流传史比剧情片还跌宕。乾隆年间它被收入圆明园,英法联军入侵时,一个英国军官把它当作 “裹画的旧布” 塞进随军行囊。1920 年伦敦古董市场上,旅英学者方豪发现它时,虫蛀已吃掉了右下角的三分之一。

七次修复中最动人的细节,是 1983 年台北故宫的修复师用宋代技法补全雪山轮廓后,特意保留了几处虫洞:“这些孔洞像时间的眼睛,让我们看见古画穿越战火的模样。” 如今在恒温恒湿的展柜里,它依然带着风雪的凛冽,仿佛在诉说郭熙笔下 “可行、可望、可游、可居” 的山水理想。

当游客的目光掠过画中那串深浅不一的脚印时,或许能读懂郭熙的用心 —— 千年前的风雪会停,行旅者的脚步会歇,但艺术里的温度,永远冻不住。

当你在数字平台完成这幅古画下载,指尖划过屏幕对古画欣赏时,会发现那些被放大的细节里藏满传奇轶事:积雪覆盖的斗笠下有郭熙的隐秘题款,山径挑夫的扁担曾见证它从宋宫到圆明园的颠沛,连修复时特意保留的虫洞,都是时光写在画上的注脚。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 郭熙《雪山行旅图》:千年谜案藏风雪,画坛奇事动古今

墨韵书香

墨韵书香