一、画史明珠:基本信息与艺术特质

《桃源仙境图》为明代画家仇英(1494—1561)晚年巅峰之作,绢本设色,纵 175 厘米、横 66.7 厘米,现藏于天津博物馆。作为 “明四家” 中唯一出身匠人阶层的画家,仇英早年以漆工为业,后得文徵明指点,融合职业画家的精湛技艺与文人雅趣,形成 “工而不匠,雅而不孤” 的独特风格。此图以陶渊明《桃花源记》为蓝本,却突破文本局限,将文学意象转化为视觉奇观,被誉为明代青绿山水画的集大成者。

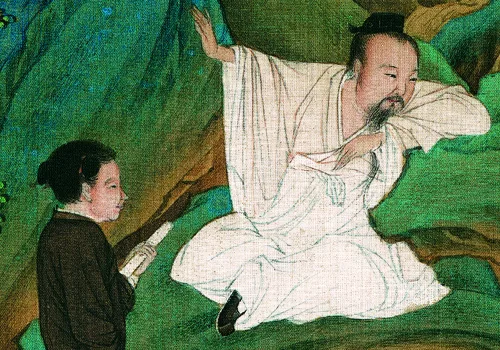

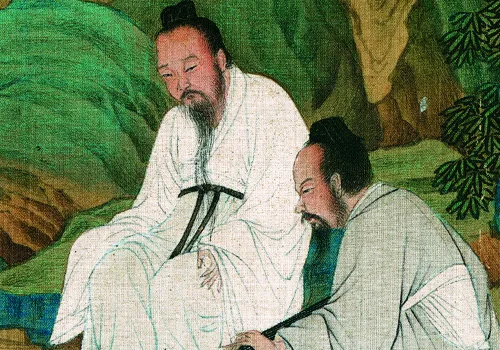

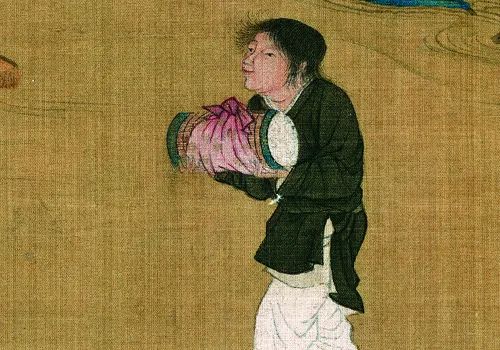

画作采用北宋全景式构图,分近、中、远三景:近景溪水潺潺,古松虬曲,桃林掩映,三位白衣高士临流而坐,一人抚琴,一人低首凝神,一人倚岩挥臂,童子提篮静立,神态陶醉;中景洞顶云霭缭绕,琼楼隐现,山涧清泉挟石奔流;远景云海苍茫,峰峦在斜晖中若隐若现。设色以石青、石绿为主,浓丽而不艳俗,山石勾斫细腻,云气以淡墨细笔勾勒,与重彩形成虚实对比,人物衣纹线条匀劲流畅,毫发毕现,足见仇英 “刻画入微,神形兼备” 的功底。

二、画外传奇:创作背后的隐秘与奇缘

(一)知音相惜:仇英与陈官的十年之约

画面右下角 “仇英实父为怀云先生制” 的款署,揭开了一段跨越十年的艺术奇缘。怀云先生即苏州收藏家陈官,他与仇英情谊深厚,不仅延请其驻馆作画,更 “馆之山亭,屡易寒暑,不相促迫”,任由画家笔随意生。这种信任成就了仇英晚年最具代表性的作品 ——《桃源仙境图》与《职贡图》。据彭年记载,陈官 “好古诚笃”,其崇道思想与嘉靖年间的社会风尚,深刻影响了画作的道教意蕴。画面中岩洞象征 “洞天福地”,三位道士居于核心,隐于山林的僧人、远眺的士人点缀其间,暗合 “三教合一” 的明代文化语境,被清代安岐称为 “三教图”。

(二)乾隆帝的文化谜题:钞锣溪的前世今生

清代《桃源仙境图》入藏内府后,引发乾隆皇帝一段饶有趣味的文化考据。1779 年,乾隆在题跋中写道:“钞锣溪接武陵源,峡口通人宛见村”,并提及四十年前题赵伯驹《桃源图》时曾用同一典故,却遗忘出处,询问群臣竟无人知晓。十年后,他偶然翻书得解,感叹 “学问之道无穷尽也”,遂将这段经历书于卷端。这段题跋不仅彰显了乾隆对仇英画艺的推崇,更揭示了《桃源仙境图》与宋代院体画的渊源 —— 仇英曾客居收藏家项元汴处,临摹赵伯驹真迹,其青绿技法深得南宋遗韵。

(三)百年递藏:从宫廷秘珍到人间瑰宝

画作递藏史本身即是一部文化传承的传奇。明代由陈官珍藏,清代经安岐《墨缘汇观》著录,乾隆时入内府,钤 “乾隆御览之宝” 等印。晚清工部侍郎张翼收藏后,其子张叔诚视若珍宝,1975 年毅然将其捐赠给天津博物馆。这位爱国收藏家曾言:“文物是民族的血脉,我只是暂时保管者。” 其捐赠之举,让这幅历经五百年沧桑的佳作终得其所。

三、画里乾坤:隐逸理想与时代印记

(一)仙境密码:道教内丹术的视觉转译

不同于文人画的水墨写意,仇英以工笔重彩构建了一个可触可感的修仙秘境。画面中段云崖间的 “水口”,隐喻内丹术中 “肾液随元气以上升” 的 “玉液还丹” 之境;下段水潭象征下丹田,泉水注入寓意 “自中田而入下田” 的修炼过程。桥上提篮童子、烹茶侍者,皆暗合 “采药”“火候” 等丹道术语,甚至古琴与茶器也被赋予 “琴心三叠”“坎离既济” 的哲学内涵。这种将抽象修炼理论转化为图像符号的手法,既迎合了明代崇道风尚,又展现了仇英对道教文化的深刻理解。

(二)雅俗共赏:匠人精神与文人意趣的融合

作为职业画家,仇英巧妙调和了文人审美与世俗趣味:青绿山水的浓丽色彩满足了民间对 “仙气” 的直观想象,而人物衣纹的细腻刻画、留白处的诗意营造,又暗合文人 “逸笔草草,不求形似” 的追求。这种 “工细而不板滞,富丽而不俗艳” 的风格,使其作品既能入文人书房,又可登世俗厅堂,成为明代商品经济与文化交融的典型缩影。

(三)病困中的慰藉:晚年仇英的精神投射

据仇英晚年书信记载,他 “向病困,日抱抑郁”,饱受风湿病折磨,甚至需向友人乞药。在这种境遇下,《桃源仙境图》的创作或许成为其精神寄托 —— 画面中远离尘嚣的洞天、逍遥自在的高士,既是对陈官崇道思想的回应,也暗含画家对现实困境的超脱渴望。正如画面右上角那抹斜晖,在青绿山水间洒下一片澄明,仇英以画笔为舟,载着自己与观者驶向永恒的精神原乡。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 青绿山水天花板!5 分钟看懂仇英《桃源仙境图》:古人的 “乌托邦” 原来长这样

墨韵书香

墨韵书香