古籍里的大汉风云

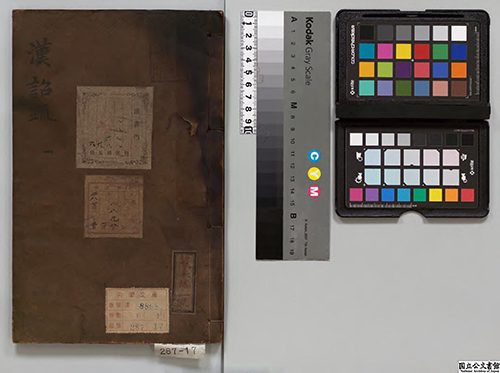

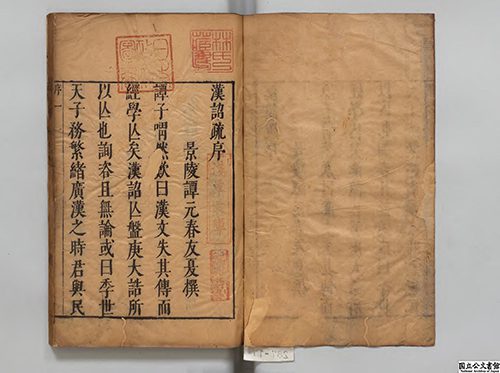

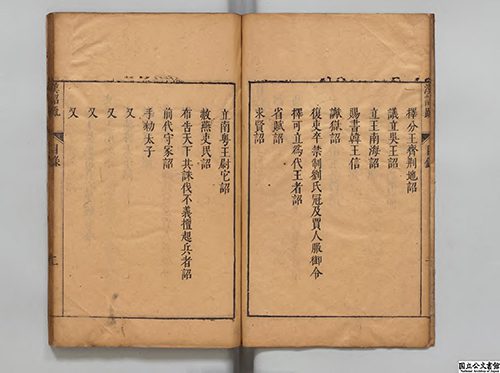

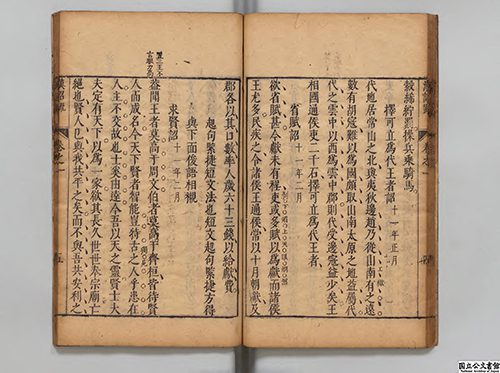

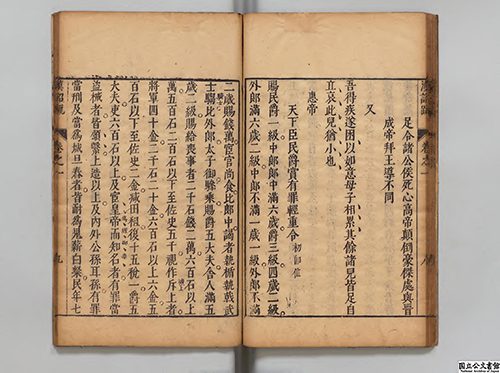

跟大家讲讲一部明朝的古籍——《汉诏疏》,它的编者是陈衎。这部明朝印的《汉诏疏》可是研究汉朝历史的重要文献。它们既记录了历史的变化,又给后人提供了特别宝贵的资料。《汉诏疏》作为其中比较突出的一部,靠着它独特的内容把很多学者的目光都吸引过来了,成了了解那个辉煌时代的重要途径。

陈衎名磐生是明末福建非常著名的诗人及藏书家。他虽屡次考试都未考中,但在文学以及藏书这一领域,有着极为突出的成就。他的诗词文章很有水平,那乐府作品特别逼真,跟汉人写的似的;在诗词这块,能跟唐代诗人比个高低;他的传记文,能和司马迁、班固差不多;议论文呢,能和陆机、嵇康较量较量;小品文呀,能和苏轼、黄庭坚一较高下。

除了从事文学创作这项工作以外,陈衎对古代书籍的整理工作以及传承工作表现出了特别浓厚的兴趣,并且在这两个方面取得了极为卓越的成就。其中,《汉诏疏》是他用心编选而出的重要成果当中的一个。

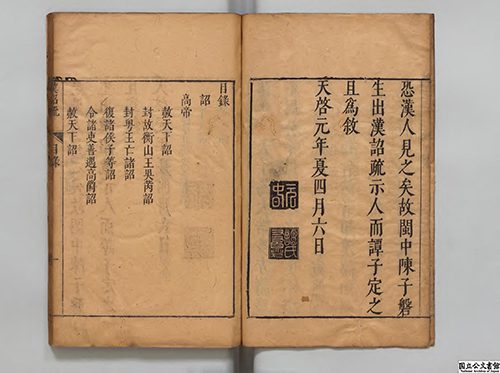

《汉诏疏》成书于明代天启年间,书里收进了汉朝诏书和奏疏,这些内容包含了政治、经济军事文化等诸多方面,所以给我们展现出一幅丰富多彩的大汉王朝景象。

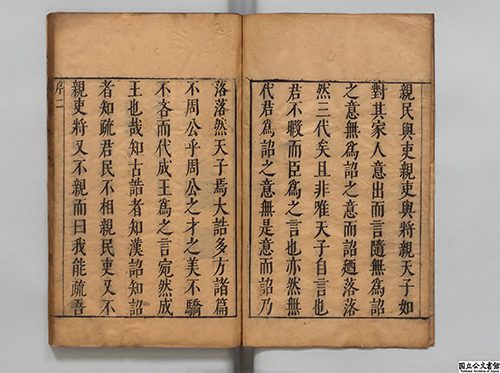

诏书就是皇帝颁布的命令或者文告,这可是封建王朝里最高权力的一种象征呢。它不但能反映出当时的政治决策还有治国的思想,与此同时也展现出了皇帝掌控国家大事的能力以及对老百姓生活的关心。奏疏乃臣子向皇帝进言、表达自身见解之一种文书。借此种形式,能感受到臣子们对国家事务之思考,以及他们为使国家保持稳定且持续发展所付出之努力。

陈衎生平:坎坷科举路

陈衎生于万历十三年(1585年),出生在福建闽县一个书香世家,家族出自光州固始,家世业儒仕宦。高祖陈源清以嘉靖举人起家,赠户部主事;曾祖陈柯为江西参政;祖父陈凤鸣为光禄寺监事;父亲陈汝修为诸生。这样的家庭背景,赋予了陈衎浓厚的文化底蕴和对知识的渴望,自幼便受到了良好的教育,对诗书有着浓厚的兴趣,展现出了过人的文学天赋。

不过命运似乎对他开了个残酷的玩笑,在科举这条道路上,陈衎走得异常艰辛。他读了不少的书,思维颇为敏捷,不过始终没能在科举考试中获得令自己满意的成绩了,且多次参加考试都未考中。对于出身于书香门第的陈衎来说,科举的成功,更是家族的期望以及他自己的梦想。可一次次的落榜,让他品尝到了失败的苦涩,也让他对科举之路感到迷茫和无奈。

但他没因为这(科举遭受打击)就放弃对知识的追求,还有对文学的喜爱。在科举遭受打击的那些时日里,他把更多的心思放在了文学创作与古籍研究上。

博学多才的一面

虽然科举这条路走得不太顺,但陈衎的才华在别的领域展现出来了。他为人慷慨且自负,对于知识有着广泛的涉猎以及深入的研究,像天文谶纬、黄庭内景这类书籍,无不加以研究。在那个时代,这些领域的知识常常被当作神秘且高深的学问,陈衎能够深入到其中,足以看出他的求知欲与探索精神。

天文方面的知识,使他对宇宙的那些奥秘有了更深入的了解;而谶纬这类学问,让他对历史以及社会的发展规律有了与众不同的看法。

陈衎创作了好多作品呢,像诗赋还有碑传杂文之类的,把这些加一块儿总共是40多卷。他的作品,风格差异极大,且内容格外丰富,此体现了他深厚的文学功底以及别样的思想见解。他的诗歌呀,感情那叫一个真,意境可深了呢,常常能凭借着简单的文字,把深刻的情感给表达出来,还能引发人去思考;他的碑传文呢,靠着详细的历史资料,还有生动的描绘,把人物的一生经历都展现出来了,把人物的精神面貌也彰显出来啦;杂文呢专门批评当时社会的弊病,见解很独特,体现出他对社会现实的关注和批判精神哟。

在文学创作之余,陈衎还积极地参与当时的文学活动,与众多的文人墨客交往,得十分密切。

他与徐熥以及徐氏兄弟互相切磋作诗作文方面的事情,一起探讨有关文学创作的技巧与心得。他们常常聚在一起,一边吟诗作画,一边交流彼此的创作体会,相互启发,从而共同进步。

陈衎参与到了曹学佺的闽风楼诗社里,在这个诗社当中,他跟其他诗人一起,借助诗歌去结识朋友,一块儿展开创作行动,给诗社的发展和兴盛做出了关键的奉献。这些文学方面的交流活动,让陈衎的生活变得更为丰富多样;同时让他的文学才能得到了更广泛的夸赞和认同。他的作品在当时的文学圈子里,造成了很大的影响,成为人们时常传颂的佳作。

明刊本古籍背后的时代印记

明代刻书的繁荣景象

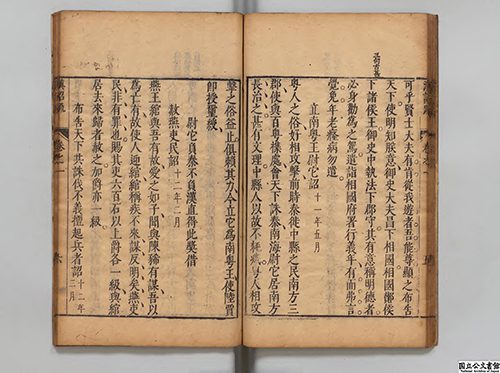

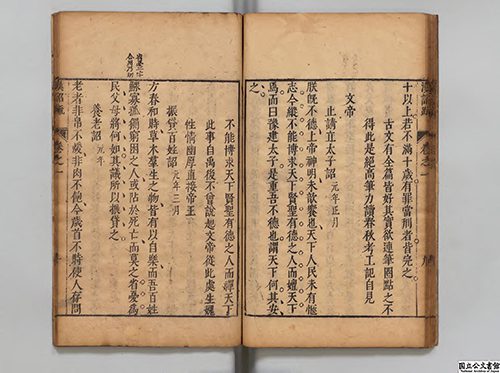

明代是中国出版事业和印刷技术发展的极盛时代,刻书机构多样,官刻家刻坊刻百花齐放。官刻方面,内府国子监各藩府以及地方各府、州县都积极参与刻书。内府刻书机构经厂,刻书数量众多,多为皇帝御撰、御注等书籍,以及《十三经》《二十四史》等大部头著作。南京国子监和北京国子监也都有大量图书出版,南京国子监还接收了元集庆路儒学和元西湖书院所存的书版,印书约二百七十余种。

藩刻本则以其校勘精审、纸墨讲究、刻印精良而备受后世赞誉,内容涵盖经学、史学文学医学数学等多个领域。家刻注重善本且精加校勘,讲究纸墨精良,像苏州袁褧嘉趣堂所刻大字本《六臣注文选》,勘校历时16年之久,态度审慎。刻书地点更是遍布全国,吴越闽等地是主要的刻书地,北京南京苏州杭州则是商品书籍的主要聚集和分散区域。

福建建阳,作为宋元明三代刻书中心之一,拥有不少历经宋元的百年老店,如郑氏崇文堂、杨氏清江书堂等。苏州在明代的刻书史上,也占据着极为重要的地位。它的刻书风格,与技术对全国都产生了重要的影响。这些刻书地的繁荣,使得明代的图书出版数量大幅增加,据缪咏禾《明代出版史稿》统计有明一代,图书出版达3.5万余种,远远超过之前宋元时期的出版量。

走进《汉诏疏》的世界

内容精华一览

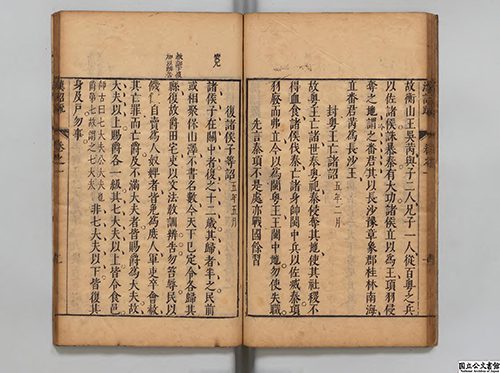

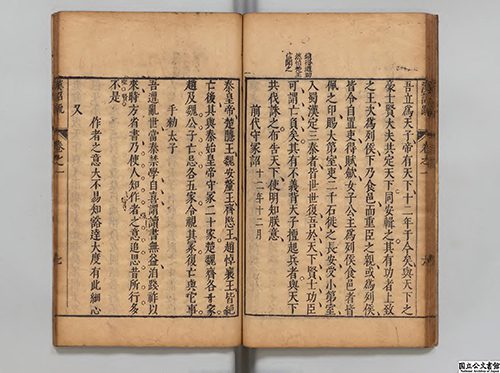

《汉诏疏》里收录的那些诏令和奏疏,每一篇都很了不起,就跟闪亮的明珠似的,把我们在探寻汉代历史路途上的认知给照亮了。其中刘邦的《求贤诏》格外引人注目。这道诏书于公元前196年予以颁布,当时刘邦明晰,若要使天下一直维持安定的态势,那就定然需要有具备能力的人来加以辅助。

诏书开篇便以太公望、管仲作为例子,指出“王者莫高于周文,伯者莫高于齐桓”,接着强调“皆待贤才而成名”,着重突出了人才对于成就霸业所起到的关键性作用。接着刘邦反思当下,认为“今天下贤者智能岂特古之人乎?患在人主不交故也,士奚由进”,将贤才进身无路的责任归咎于自己,体现出他作为开国雄主的担当。他诚恳地讲:“要是有乐意跟我一块儿合作做事的有能力的人和大夫们,我会从内心深处敬重他们,并且让他们获得他们理应得到的荣耀。”这道诏书,没到两百字呢,就在简简单单里把求贤的目的、意义还有方法跟要求都讲清楚啦。它的结构很紧密,逻辑也很严密,字里行间都能看出刘邦特别渴望得到贤才的心情。

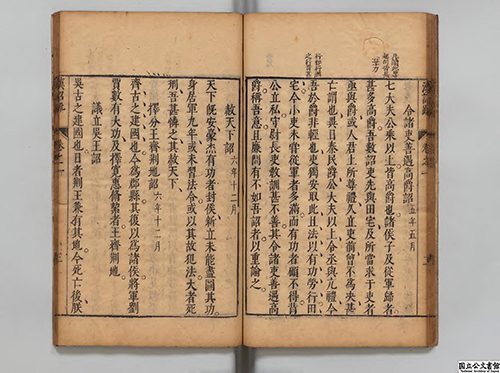

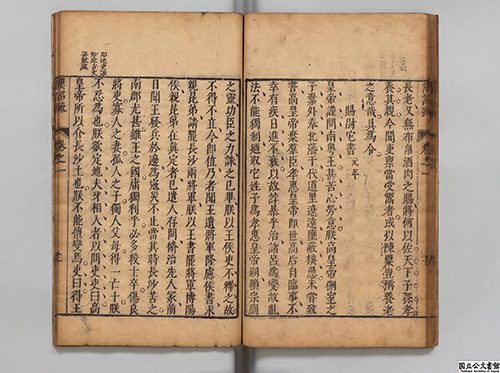

晁错的《论兵事疏》同样极具价值。西汉刚一开始,匈奴常侵犯边境地带,给汉朝带来极大威胁。晁错在疏中详细分析了汉匈双方的军事特点,指出匈奴具有“上下山阪,出入溪涧,中国之马弗与也;险道倾仄,且驰且射,中国之骑弗与也;风雨疲劳,饥渴不困,中国之人弗与也”的长处但在平原作战时,中国的“轻车突骑”“劲弩长戟”“坚甲利刃”等则更具优势。他还提出了“以蛮夷攻蛮夷”的策略,(此处可适当停顿)利用归降的义渠等蛮夷之族,让他们与汉朝军队相互配合,发挥各自的长处。晁错的这些见解,不仅展现出了他对军事战略的深刻理解,也为空前汉朝应对匈奴的侵扰提供了重要的参考。

除了这些,《汉诏疏》里还有好多其他重要的诏令和奏疏呢,像汉文帝的《除肉刑诏》,这展现出了他的仁政观念,给古代刑罚制度的改革带来了很深远的影响;董仲舒的《天人三策》,提出了“罢黜百家,独尊儒术”的提议给汉武帝强化中央集权提供了理论基础,与此同时也确立了儒家思想在中国封建社会的正统地位。

这些诏令和奏疏从不同方面作了阐释,展现出汉代在政治、经济军事以及文化等范畴的状况,是我们认识汉代历史十分关键的依据。

文学与历史价值

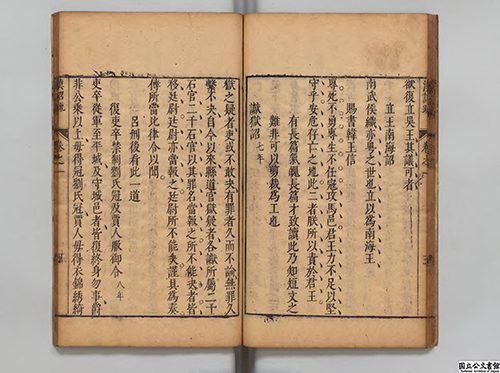

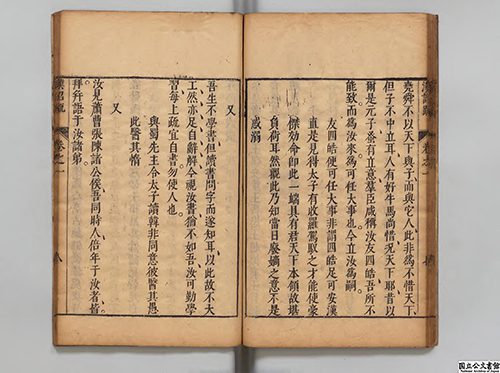

从文学视角瞧,《汉诏疏》里的那些文章,语言挺简练的,表达上那叫一个精准,具有极高的艺术价值呢。这些诏令和奏疏,大部分都运用了简洁又明了的语言,借助使用最精炼的文字,把最关键的信息给传达出去了。刘邦的《求贤诏》,短短百余字,却将求贤的原因、目的方法等阐述得清清楚楚。

在讲述故事时,它们善于利用典故了,与过往发生的事情相结合了,以此来加强话语的说服力。像刘邦在《求贤诏》里通过周文王以礼相待贤人从而成就名声,还有齐桓公以礼相待贤人也成就名声这类的典故,引出他自己对人才的渴求,这让文章拥有了更浓重的历史韵味。

很多文章,还运用了排比以及反问等修辞手法,增强了文章的气势与感染力。晁错于《论兵事疏》里经由列举汉匈两方的长处,运用排比这种句式,让文章条理显得清晰,气势颇为磅礴。

这些文学手法的运用了,使文章洋溢着文了采,也让读者更加轻松地理解并接受作者的观点。从历史这个角度来讲,《汉诏疏》乃是研究汉代政治制度、社会风貌以及思想文化的重要依据。通过这些诏令和奏疏了,我们可了解汉代的政治决策过程了,理解统治者的治国理念及政策举措了。借助这些历史文件了,我们能更清晰地认识当时的政治运作方式了,掌握统治阶层的治理思路和具体行动了。在这些诏令与奏疏中了,我们得以洞悉汉代的政治决策过程了,领会统治者的治国思想及其政策措施了。运用这些历史文献了,我们能更透彻地理解那个时代的政治机制了,把握统治阶层的治理方针和实际行动了。

汉文帝的《除肉刑诏》使我们瞧见了,他针对刑罚制度所进行的反思与改革,这体现了那时社会对人权的看重。诏令和奏疏里包含着丰富的社会信息,像贡禹写的《宫室服御疏》,细致地描绘了当时宫廷那种奢华的生活,还有百姓面临的贫困情况,给我们呈现出了一幅鲜活的汉代社会画卷。

它们也是研究汉代思想文化的重要资料,董仲舒的《天人三策》,(此文献)体现了儒家思想在汉代的发展以及其所产生的影响,对于我们去了解汉代的思想文化变迁而言,具有重要的意义。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 明代落榜生编纂的《汉诏疏》竟揭示大汉王朝秘密

墨韵书香

墨韵书香