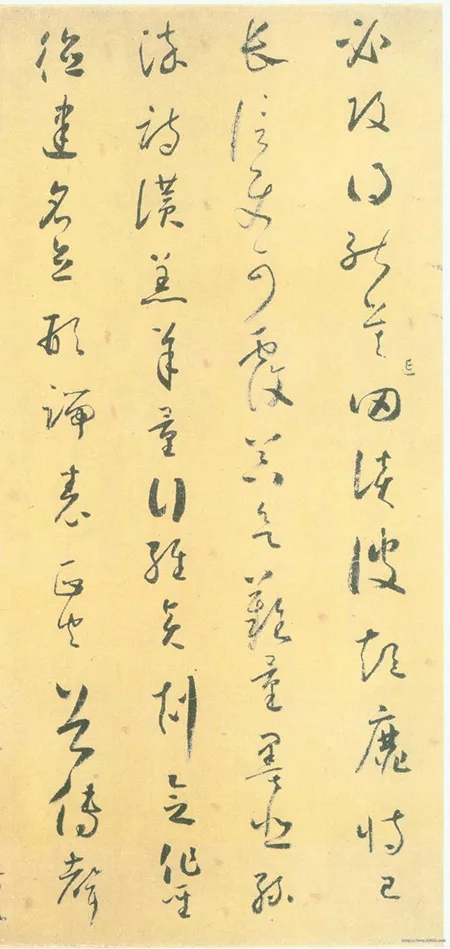

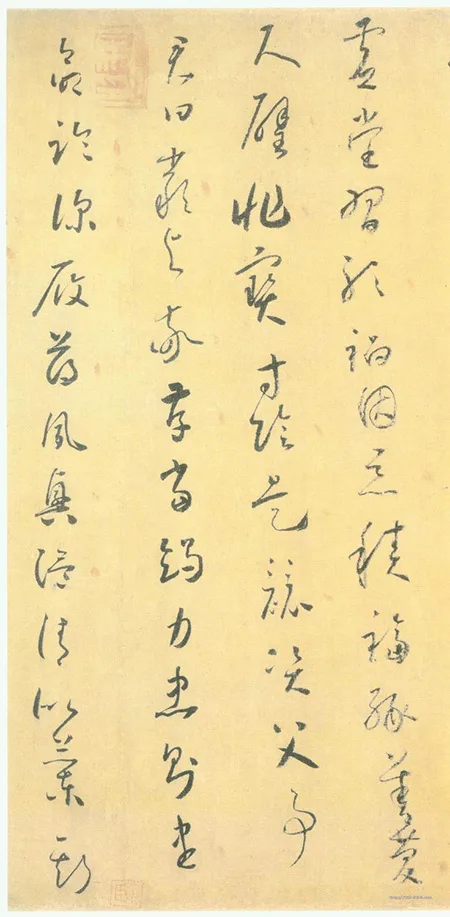

怀素小草《千字文》是唐代草书大师怀素晚年的代表作,被誉为 “天下第一小草”,其艺术价值与传奇经历交织,成为中国书法史上的经典。

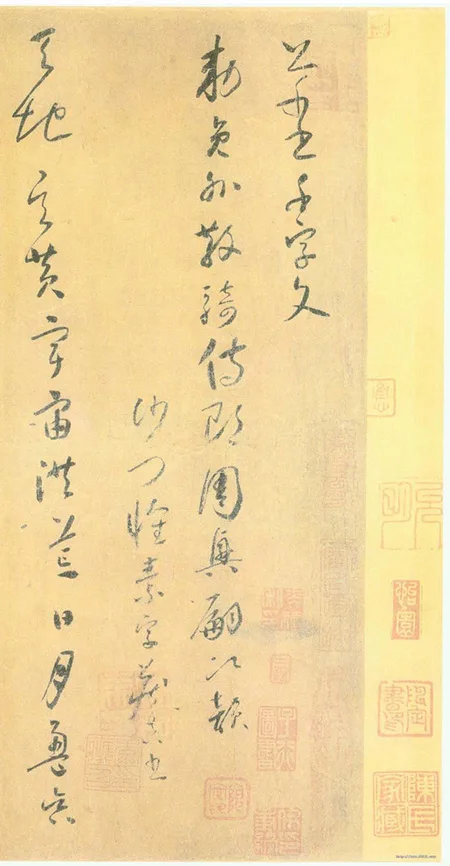

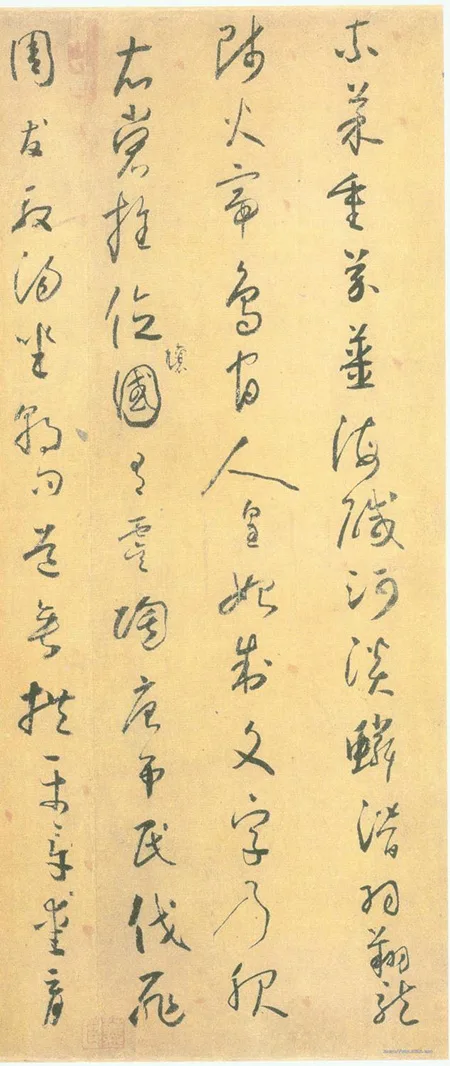

此帖写于唐贞元十五年(公元 799 年),时年 63 岁的怀素在故乡零陵完成。他晚年身患风疾,身体衰退,但心境趋于平和,书法风格从早年的狂放转向内敛含蓄,形成 “瘦劲灵动” 的独特面貌。

绢本:纵 28.6 厘米,横 278.6 厘米,共 84 行 1045 字,末署 “贞元十五年六月十七日于零陵书时六十有三”,故又称 “小字贞元本”。明代为文征明收藏,清末经六舟僧达受、徐少圃递藏,现寄存于台北故宫博物院。但学界对其真伪存疑,多位学者(如包世臣、孙承泽)指出此为伪作,存在修描添笔现象。

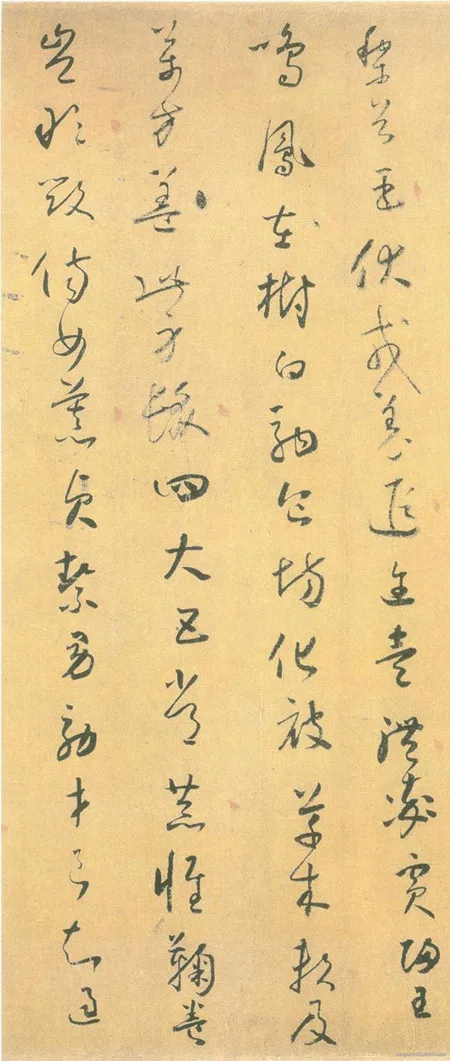

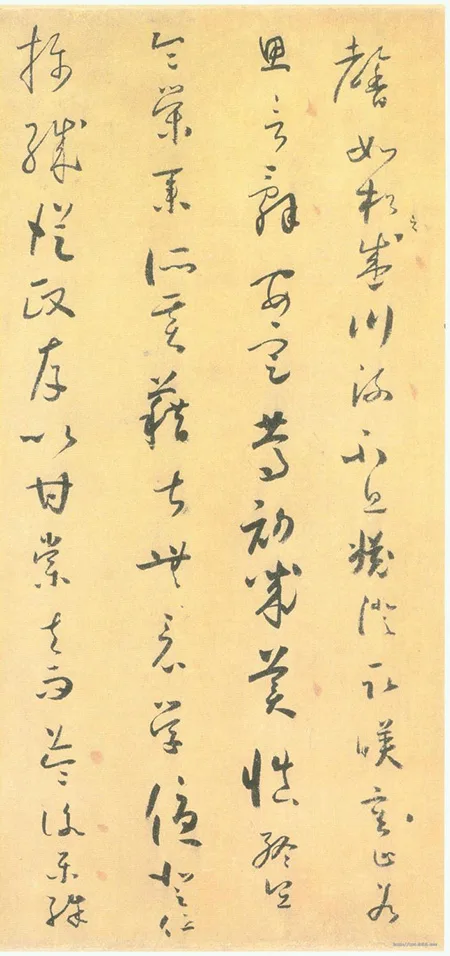

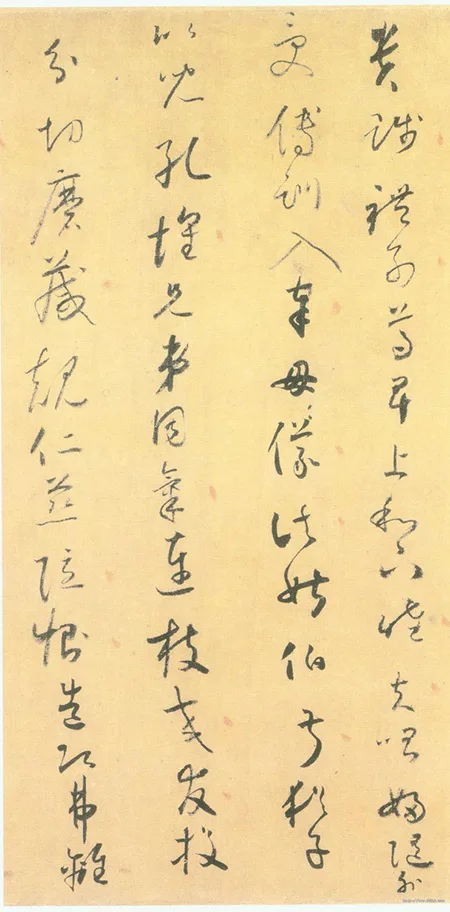

纸本真迹:经帖装,每页纵 26.8 厘米,横 13.5 厘米,共 9 页 42 行(存 530 字),现为学者黄锦祥收藏。此帖笔法高古,瘦劲灵动,被公认为怀素唯一传世的小草真迹,古有 “一字千金” 之誉,故称《千金帖》。

作品以中锋为主,笔势瘦硬如钢丝,充满弹性质感,字字独立而少连绵,提按转折间尽显晋唐法度。通篇布局疏朗,气息平淡古雅,既有《自叙帖》的劲爽,又具内敛含蓄的禅意,体现了怀素 “人书俱老” 的境界。

怀素在零陵创作时,居所漏雨,雨水沿泥墙蜿蜒而下,形成凝重曲折的痕迹。他从中领悟到书法线条的韵律,将这种 “凝重曲折之美” 融入笔端,使《小草千字文》的笔画兼具流动与涩劲。

晚年的怀素饱受风疾折磨,病痛使其创作速度放缓,却意外成就了 “平淡天成” 的书风。他曾对友人朱遥感叹:“今日未曾吃药,手却为何不抖了?” 这种身体的变化反而让他回归魏晋古法,笔法更趋圆融老辣。

纸本真迹在唐宋时期随佛教交流传入日本,被秘藏千年。清代回流中国后,因背面被孩童涂鸦、当作草稿纸,长期无人识货。黄锦祥偶然在书画市场发现其正面字迹,经研究确认其真迹身份,引发学界轰动。此帖历经战火与岁月侵蚀,最终重见天日,印证了 “真金不怕火炼” 的传奇。

2017 年 3 月 18 日,学者黄锦祥在一家旧书店偶然发现了这件经折装纸本。当时它被随意堆放在角落,表面布满虫蛀痕迹,却因 “瘦劲灵动” 的笔意引起黄锦祥的注意。通过比对怀素其他作品,他发现:

笔法特征:真迹每一笔都保留着怀素 “圆劲有力” 的典型风格,提按顿挫清晰,草法严谨,与台北故宫藏的绢本伪作形成鲜明对比。伪作线条呆滞,甚至出现错漏字和修描痕迹,显然是后人临摹时因紧张而致。

历史考据:唐代经折装工艺、旧纸本材质,以及帖中 “贞元十五年” 的落款,均与怀素生平相符。而伪作刻意编造怀素晚年患 “风疾” 导致笔法大变的谎言,被严谨的书法史研究揭穿。这一发现轰动学界,光明网、央视网等权威媒体纷纷报道,称其 “改写了怀素晚年艺术史”。

怀素早年家贫,以芭蕉叶代纸练字,每日摘叶书写,竟将整片蕉林摘秃;又用漆盘练字,天长日久,漆盘被磨穿,留下 “笔冢墨池” 的佳话。这种苦学精神为他晚年的艺术巅峰奠定了基础。

怀素曾向颜真卿请教笔法,颜真卿将张旭的 “锥画沙”“屋漏痕” 等秘诀倾囊相授。《小草千字文》中严谨的法度与含蓄的韵味,正是这种师徒传承的体现。怀素在创作时使用颜真卿赠送的黄绢,更显二人情谊。

李白赞怀素 “草书天下称独步”,苏轼称其 “草书难于严重,而怀素得之”,黄庭坚则言 “藏真妙于瘦”。元代鲜于枢将怀素列为 “草书第一”,清代王文治题跋称其 “平淡天成,脱去狂怪怒张之习”。

怀素的小草风格直接影响了宋代黄庭坚、明代文徵明等书家。近代于右任创立 “标准草书”,亦多取法于此帖。其 “瘦劲灵动” 的笔法成为后世小草的典范,被誉为 “唐代小草的最高成就”。

怀素小草《千字文》不仅是书法艺术的巅峰之作,更是一部穿越千年的传奇。从漏屋听雨的顿悟,到真伪争议的跌宕,再到纸本真迹的重现,这部作品承载了怀素的人生哲思与时代精神。它的存在,让后人得以窥见唐代草书从狂放到内敛的嬗变,更见证了中国书法文化的坚韧与永恒。正如怀素在落款时写下的 “时六十有三”,这件作品不仅是他个人的笔墨绝响,更是中国书法史上永不褪色的星辰。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 被当草稿纸的国宝!怀素 《小草千字文》 真迹如何从孩童涂鸦中逃过千年劫难?

墨韵书香

墨韵书香