开头:一幅画引发的百年争论

你能想象吗?一幅看似普通的元代仕女图,竟让后世学者为其作者身份吵了整整三百年!台北故宫博物院收藏的《招凉仕女图》,绢本上朱衫女子回首顾盼的瞬间,不仅定格了 700 年前的夏日风情,更留下无数待解的谜题 —— 画中女子究竟是谁?右下角的 “赵氏子昂” 半印,真的出自元代书画宗师赵孟頫之手吗?

一、基本信息:被时光凝固的夏日

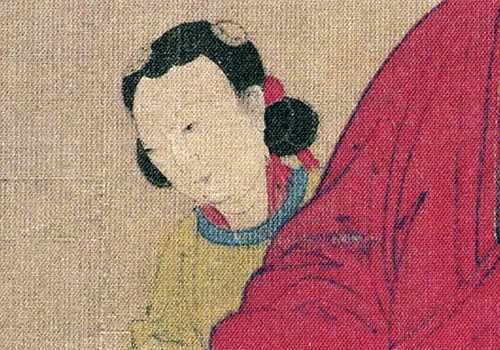

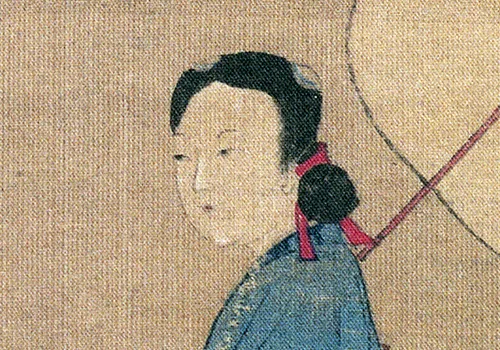

这幅纵 19.8 厘米、横 26.2 厘米的小品画,现藏于台北故宫博物院 “宋元名绘” 册中。画面以工笔重彩描绘一位朱衫仕女,高发髻上插着金步摇,回首缓步间,衣袂轻扬,露出领口和袖口处用泥金细细勾勒的缠枝莲纹。两名侍女梳着双螺髻,一人执白巾,一人持圆扇,紧随其后。人物主次分明,衣纹线条如游丝般精细,褶皱处用淡墨层层晕染,营造出丝绸特有的垂坠感。最妙的是朱衫上的泥金钩提,在绢帛上泛着若隐若现的光泽,仿佛女子正漫步在午后的树影斑驳中。

二、作者疑云:赵孟頫的 “影子” 与学术博弈

画右下角两枚半印 “赵氏子昂”“松雪斋”,让不少学者将其与元代书画泰斗赵孟頫关联。要知道,赵孟頫主张 “以云山为师”“作画贵有古意”,其人物画多取法唐人,笔法细腻中透着雍容。这幅画的衣纹处理和泥金技法,确实与赵孟頫传世的《鹊华秋色图》《浴马图》有相似之处。但反对者指出,赵孟頫存世作品多有明确题跋,此画却仅有半印,且画风更接近南宋院体,可能是某位元代画家对赵孟頫风格的模仿。这场持续数百年的 “作者保卫战”,至今仍无定论,反而为画作增添了一层神秘滤镜。

三、服饰密码:元代贵族的 “时尚手册”

画中女子的装扮,堪称研究元代服饰的 “活化石”。高发髻名为 “大髻”,是元代贵族女性的标志性发型,搭配金镶玉步摇,走起路来 “步步生莲”。朱红色褙子对襟开敞,露出内搭的浅粉色抹胸,这种 “内衣外穿” 的穿法,在元代上层社会颇为流行,既符合程朱理学对女性 “含蓄” 的要求,又通过半透的纱罗材质,隐约展现女性曲线美。更值得注意的是,侍女手中的圆扇并非普通团扇,而是以竹丝为骨、绢帛为面的 “真圆扇”,扇面上还残留着朱砂绘制的折枝梅花痕迹,与《梦华录》中赵盼儿的团扇舞如出一辙。

四、宫廷镜像:被画框锁住的权力游戏

尽管画面看似闲适,却暗藏元代宫廷的权力密码。女子回首的方向,恰好对着画面外的观者,这种 “互动式” 构图,让人联想到元代帝后肖像画中常见的 “凝视” 手法 —— 画中人的目光永远投向画面外的朝拜者,彰显身份的尊贵。侍女的站位也大有讲究:左侧侍女微微前倾,右侧侍女则刻意落后半步,这种 “主尊仆卑” 的空间布局,正是元代宫廷礼仪的缩影。更耐人寻味的是,画中没有任何背景,唯有女子脚下的青砖地,用 “减笔” 技法寥寥数笔勾出,这种 “无中生有” 的留白,与元代文人画 “意在笔先” 的理念不谋而合,暗示画中女子可能与文人阶层存在某种关联。

五、流传传奇:从秘阁到博物院的七百年

这幅画的命运,比画中故事更跌宕。据《故宫书画录》记载,它曾被清代收藏家安岐收入《墨缘汇观》,后流入清宫,成为乾隆皇帝的 “案头宠”。1924 年,末代皇帝溥仪以 “赏赐” 为名,将其偷运出宫,藏于长春伪满皇宫的 “小白楼” 中。1945 年日本投降后,这幅画在战乱中辗转多地,最终于 1965 年入藏台北故宫博物院。如今,当观众在恒温恒湿的展柜前驻足时,或许很难想象,这幅小小的绢画曾见证过王朝更迭、战火纷飞,甚至差点葬身于历史的尘埃中。

结语:一幅画的 “生命轮回”

《招凉仕女图》就像一位沉默的老者,用 700 年时光编织着关于美、权力与艺术的寓言。它究竟是赵孟頫的 “未尽之作”,还是元代无名画师的巅峰之作?画中女子是某位蒙古贵族的姬妾,还是汉族士大夫的眷属?这些问题或许永远没有答案。但正是这种不确定性,让这幅画在时光长河中始终保持着鲜活的生命力 —— 每一次凝视,都是一次与历史的对话;每一道褶皱,都藏着未被破译的密码。当我们在空调房里欣赏这幅画时,是否也能感受到 700 年前那个夏日的微风,正透过绢帛轻轻拂来?

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 招凉的仕女、神秘的印章:这幅画吵了 300 年,到底是谁画的?

墨韵书香

墨韵书香