邂逅《纺车图》:一次跨越千年的凝视

在故宫博物院溜达的时候,我碰到了一幅古画。在人群里,有一幅叫《纺车图》的画把我吸引住了。那时候周围的吵闹声一下子就听不见了,我的眼睛直盯着这幅画,脑子也跟着飞到了一千年前的北宋。

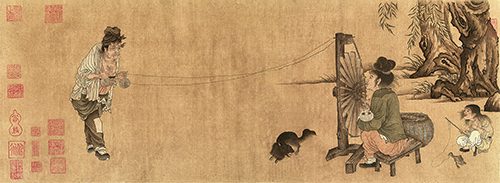

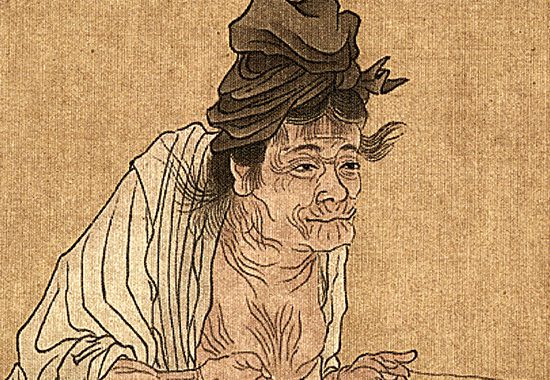

画面里一个农村妇女正将婴儿抱在怀中喂奶,在她身旁放置着一台极为陈旧的纺车。她以左手娴熟地使纺轮转了起来,那眼神中流露出专注且坚毅的神情。旁边的老媪,脸上带着岁月的痕迹,却又透着慈祥安宁,正与村妇一同忙碌着。再看村妇身后,一个儿童席地而坐,手中拿着杆,牵着一只蟾蜍,那纯真的模样让人忍俊不禁。

整个画面皆满是生活的气息,这让我格外好奇,情不自禁地开始思索,这幅画背后究竟潜藏着怎样的故事呢?

画家王居正:北宋画坛的“民间记录者”

到家了后,我即刻开始查找资料了,想弄清楚这幅画的创作者究竟是谁了,原来是王居正。在北宋的绘画历史中,王居正并非十分有名了,关于他的生平记录也较为稀少了;不过他的作品却极具魅力了。

王居正出身民间,自幼便接触到普通百姓的生活。他的绘画风格,既继承了唐代仕女画那细腻的特点,又有着自己对于生活的独特观察。他不像同时期的某些画家,热衷于描绘宫廷的繁华呢,或是文人的雅趣,而是把目光投向了社会底层,用画笔记录那些被遗忘在历史角落的生活片段。

在那个十分注重门第以及功名的时代,王居正的选择显得格外独特。他步入民间,慢慢地留意着百姓的行为,与此同时也用心地,体会着他们的情感。随后他将这些普通且真实的生活场景,转变为一张张鲜活的画作。《纺车图》便是他这种创作风格的典型代表,也正是这种对底层生活的关注,让他的画作在千年之后,依然能触动我们的心灵。

画中乾坤:《纺车图》的精妙细节

(一)人物群像:平凡中的坚韧与温情

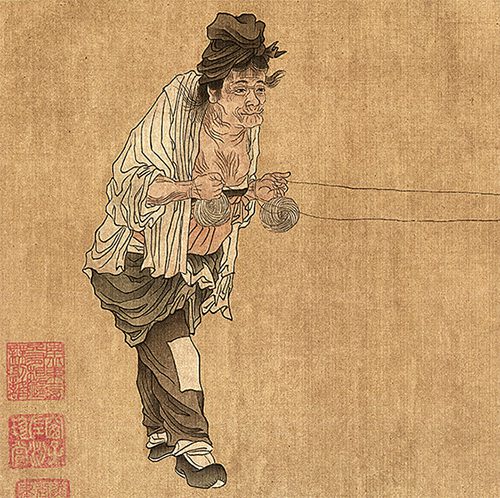

再次仔细地打量《纺车图》,画里的人物,好像被赋予了生命活力,活灵活现地呈现在眼前。怀抱婴儿哺乳的村妇,她身着满是补丁的衣衫,那补丁的针脚细密而整齐,仿佛在诉说着生活的艰辛与不易。她的头发随意地挽起,几缕发丝垂落在脸颊旁,更显质朴。

她的眼神专注,且显得格外坚定,左手娴熟地摇着纺轮,右手轻轻地托着婴儿,那动作轻柔,又显得十分自然,仿佛这已然成为了她生活之中最为熟悉的一种节奏。婴儿在她的怀中安然地吮吸着乳汁,小脸上洋溢着满足,那粉嫩的肌肤与村妇粗糙的双手形成了鲜明的对比。

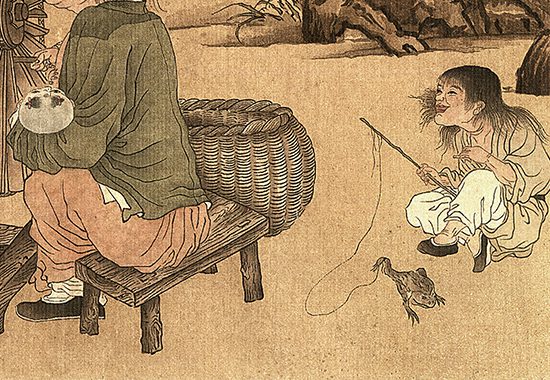

旁边的老妇人,身子弯得厉害,脸上满是岁月留下的印记,每一条皱纹都仿佛是一段故事。她的眼神很慈祥且温和,正专心致志地跟村妇一起忙活着。两只手拽着线团,身子微微向前倾,好像在跟村妇小声说着什么呢。那全神贯注的样子,让人能体会到她对这份劳作的认真劲儿和执着心。

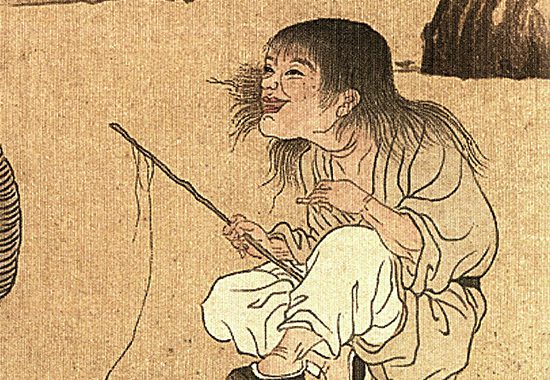

村妇身后的儿童,是画面中的一抹亮色。他席地而坐,手中拿着一根小小的杆,(此时)那杆上系着一只蟾蜍,正玩得不亦乐乎。他的脸上挂着单纯的笑容,眼睛很亮,也很清澈,满是对世界的好奇。那活泼的模样,仿佛让人听到了他欢快的笑声。旁边的小狗也被他的快乐所感染,在一旁欢快地跳跃着,时不时地对着蟾蜍吠叫几声,为整个画面增添了几分生机与活力。

这些人物,他们的服饰很朴素,挺简单的,没什么华丽装饰,却实实在在地反映出当时底层百姓的生活状况。他们脸上的神情,还有他们的动作,都透露出生活的质朴与温情,让人感受到平凡生活里的坚韧和美好。

(二)纺车之轴:传统技艺的生动呈现

在画面正中间摆放着一架纺车,它是整个画面的核心的,是将人物与故事串联起来的关键元素。这架纺车结构极为精巧了,由木质框架、纺轮及锭子等部分构成。纺轮形状为圆形了,其上纹路清晰可辨了,仿佛能让人想象出其快速转动时的情景。锭子上缠绕着细密的丝线了,在阳光照耀下,散发出柔和的光芒。

纺车的存在,不光是当时纺织技术的直接展现,更是劳动人民智慧的成果。在那时候,纺织属于家庭里重要的生产活动,跟一家人的衣食住行息息相关。村妇和老媪熟练地操控着纺车,把棉花或者麻纤维纺成丝线,接着用这些丝线织成布,给家人做衣服。每一个举动,都饱含着她们对生活的喜爱,还有对家庭的担当。

画家把纺车描绘得很细致,每个部件都能看得清清楚楚,没有一点模糊的地方。看了这幅画,就好像能穿过时间和空间,清楚地看到北宋时候的纺织场面,还能深深体会到传统技艺那种特别的魅力。

(三)背景之笔:简约中的自然意趣

画面背景很简单,就只有几棵老得不行的大树、几串垂下来的柳叶还有零零散散的青草。大树的枝干特别粗,而且弯弯曲曲的,那粗糙的树皮就好像在慢慢讲着岁月的变化。微风一吹,柳叶轻轻晃动,像是在给村妇们干活的时候伴舞呢。青草是嫩绿的颜色,就像星星一样点缀在画面里,给整个场景增加了一点鲜活的生气和活力。

这些简单的背景元素,把一种安静,且祥和的氛围给营造出来了。它们跟人物的劳作配合得挺不错,形成了动静结合的美感,让整个画面变得更有活力,还充满趣味。在这个安静的空间里,村妇们全神贯注地纺着线,孩子们开开心心地嬉戏着,小狗欢快地奔跑着。一切都显得格外自然、和谐仿佛时间就在这一瞬间停止了。

王居正靠着他的画笔,把这些看上去很普通的元素给巧妙地组合到一块儿了,这样就构成了一幅满是生活味道的画卷。他从很细小的地方入手,借着描绘这一户农妇的生活情景,把北宋时期底层百姓的生活状况和精神模样展现出来了,让我们在过了一千年之后,还能感受到那种从生活里来的真实和温暖。

艺术之美:独特风格与深远影响

(一)绘画技法:传统与创新的交融

王居正的《纺车图》,在绘画技法这一方面,展现出了北宋绘画所具有的高超技艺,它是传统与创新的一种完美结合。他运用“战笔描”这种技法来勾勒人物的衣纹,中锋缓缓地行笔,线条纤细且劲健,圆润流畅,随着人物形体的变化而有节奏地顿折、曲转。这种独特的描法,生动地表现出人物衣服的破旧质感,甚至连衣服上的补丁都清晰可见,让人仿佛能触摸到那粗糙的布料。

这个时候王居正还采用了从西域传来的晕染法,来表现妇人蓬松的头发以及松弛的皮肤。在描绘妇人的头发时,通过细腻的晕染,将头发的层次感与蓬松感展现得淋漓尽致;而在表现皮肤时,晕染又恰到好处地传达出了岁月的痕迹以及生活的沧桑,使人物形象更加真实可信。

对于纺车、竹筐以及小凳等物体,王居正运用了界画的手法。界画乃是中国传统绘画当中的一种独具特色的表现形式,凭借着精准的线条以及严谨的构图去描绘建筑物、器具等物体。在《纺车图》里他对纺车的刻画十分精细了,每一个部件了,以及每道纹理了,都清晰可见。这样就把宋代纺车的结构真切地展现在人们面前了。

(二)时代印记:风俗画中的社会镜像

作为一幅风俗画,《纺车图》,不仅是一幅艺术作品,更是一面反映北宋社会风貌的镜子。它生动地展现了,当时底层百姓的生活场景,让我们得以一窥,那个时代的社会经济状况与民间生活。

在北宋这个时候,经济看起来特别繁荣,十分兴旺,文化也挺发达的。可是底层老百姓的生活还是存在着很多困难。《纺车图》里的村妇和老妪,身上穿的衣服满是补丁,脸色看上去极其憔悴,动作也比较迟缓,这些细节都实实在在地反映出她们生活的艰难。但是她们没被生活的重担给压趴下,依旧坚守在自己的岗位上,还在辛苦地干活呢。这种坚韧不拔的精神,正是当时广大劳动人民的真实写照。

从这幅画之中,我们能够了解到北宋这个时期纺织业的发展情况。纺车乃是当时家庭纺织的关键工具,在画面当中处于核心的位置,这体现出了纺织业在那一个时代社会经济里的显著地位。这个时候,因为对纺车的构造以及操作方法进行了细致的描绘,我们还可以掌握那个时期纺织技术所达成的水平。

另外,《纺车图》把北宋那个时期的社会风俗,以及人们的精神面貌给活灵活现地展现出来了。画面当中的儿童,那副模样,特别纯真、可爱;小狗也高兴地蹦跳着。这些因素,给整个画面增添了生气和活力,把当时人们乐观积极的生活态度很好地表现出来了。而村妇和老妪在用心纺织时的神情,深切地体现出她们对生活的喜爱,以及对家庭的担当。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 从王居正的《纺车图》看北宋:繁华背后的民间真实生活

墨韵书香

墨韵书香