谁能想到,在四川嘉陵江西岸的离堆山上,藏着书法大家颜真卿流传于此的唯一真迹?这幅刻于山石之上的作品,不仅见证了颜真卿被贬途中的一段往事,更以字字刚健的姿态,颠覆着人们对 “传统书法之美” 的固有认知 —— 为何初学书法者常觉颜体 “丑陋”,可欧阳修、朱长文等大家却对其推崇备至?这幅名为《离堆记》的作品,又藏着怎样的书法密码?

提到中国书法,“书圣” 王羲之的 “秀逸之风” 几乎是绕不开的标杆,而能与他比肩的,当属开创 “颜体” 的颜真卿。与王羲之的灵动飘逸不同,颜真卿的书法走了一条 “破局之路”:早期他继承 “二王” 笔法,却没有被传统束缚,反而融入篆籀笔法,最终练就出宽阔野逸、拙质敦厚的楷书风格,即便写行草,也带着苍茫奇宕的气势。

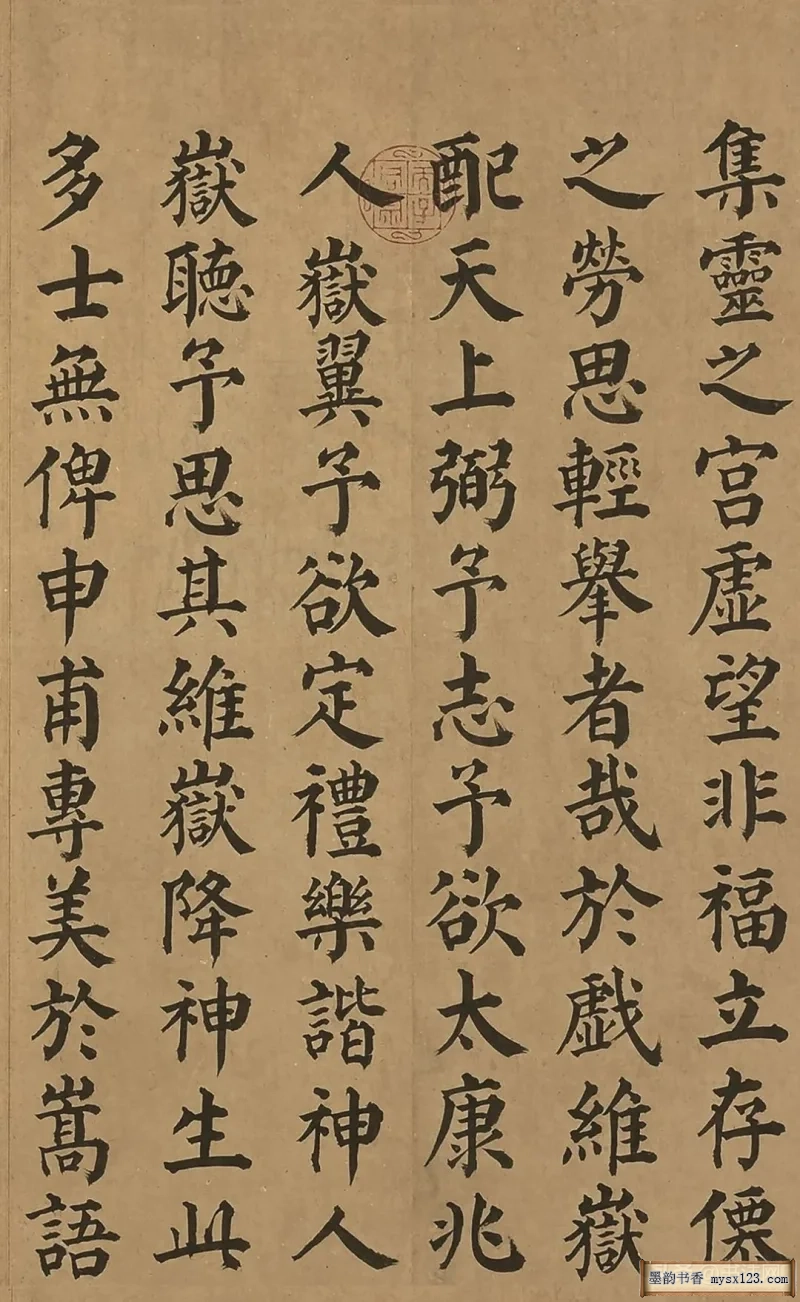

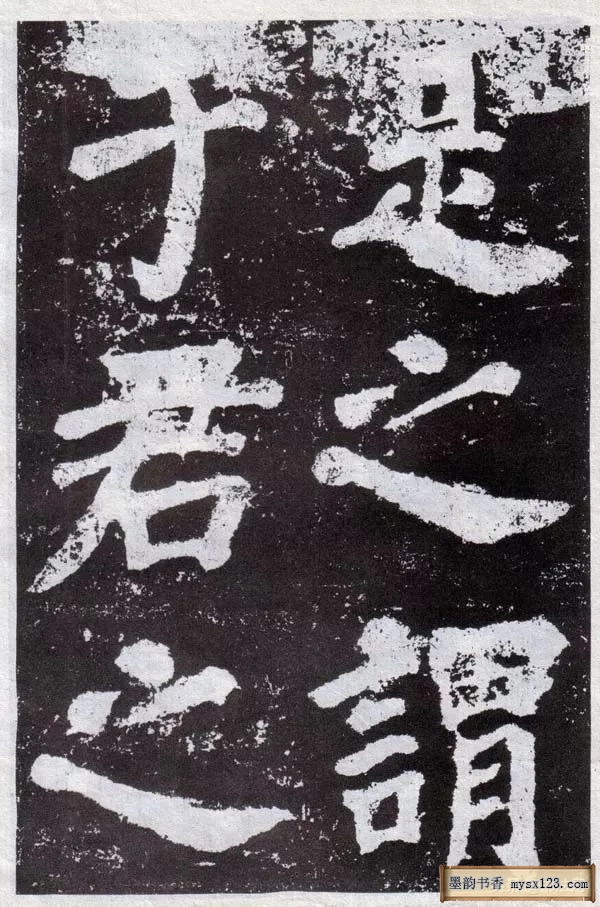

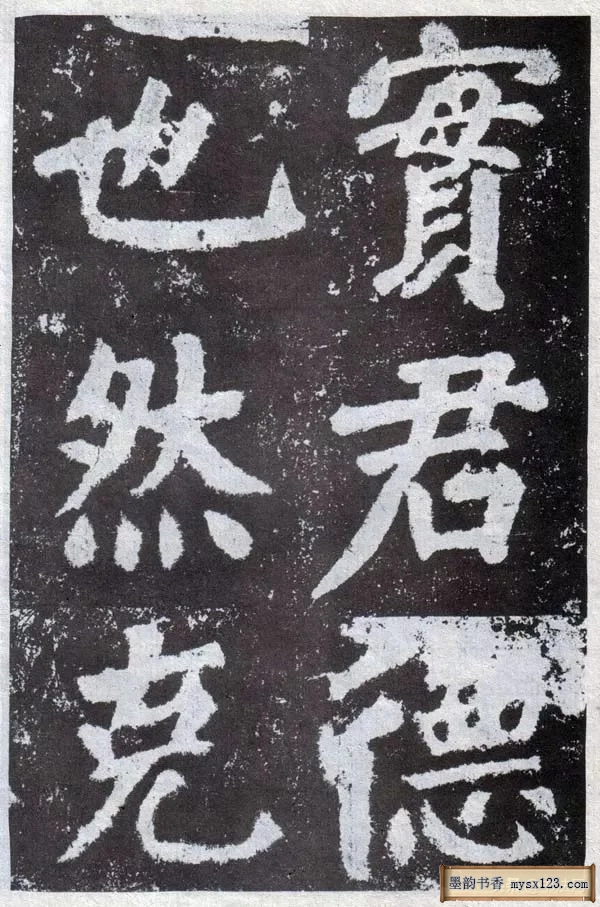

这种充满阳刚之气的风格,初看极具冲击力,与大众熟悉的 “秀美” 书法反差强烈,因此常有初学者甚至个别评论者认为颜真卿的字 “丑陋”,违背了传统审美。但事实上,颜体的魅力恰在 “不加雕琢”—— 越是细细品味,越能感受到其中的天然质朴与藏不住的精悍力道。正如北宋文学家欧阳修所言:“颜公书如忠臣烈士,道德君子,其端严尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也。其见宝于世者有必多,然虽多而不厌也”;宋代书法理论家朱长文更是给出极高评价:“点如坠石,画如夏云,钩如屈金,戈如发弩,纵横有象,低昂有志,自羲、献以来,未有如公者也”。

在颜真卿传世的《大唐中兴颂》《颜家庙碑》《自书告身帖》等经典作品之外,《离堆记》是极为特殊的一幅 —— 它是颜真卿流传在四川的唯一真迹,其诞生背后还藏着一段与贬谪相关的往事。

创作背景:贬谪途中的偶然之作

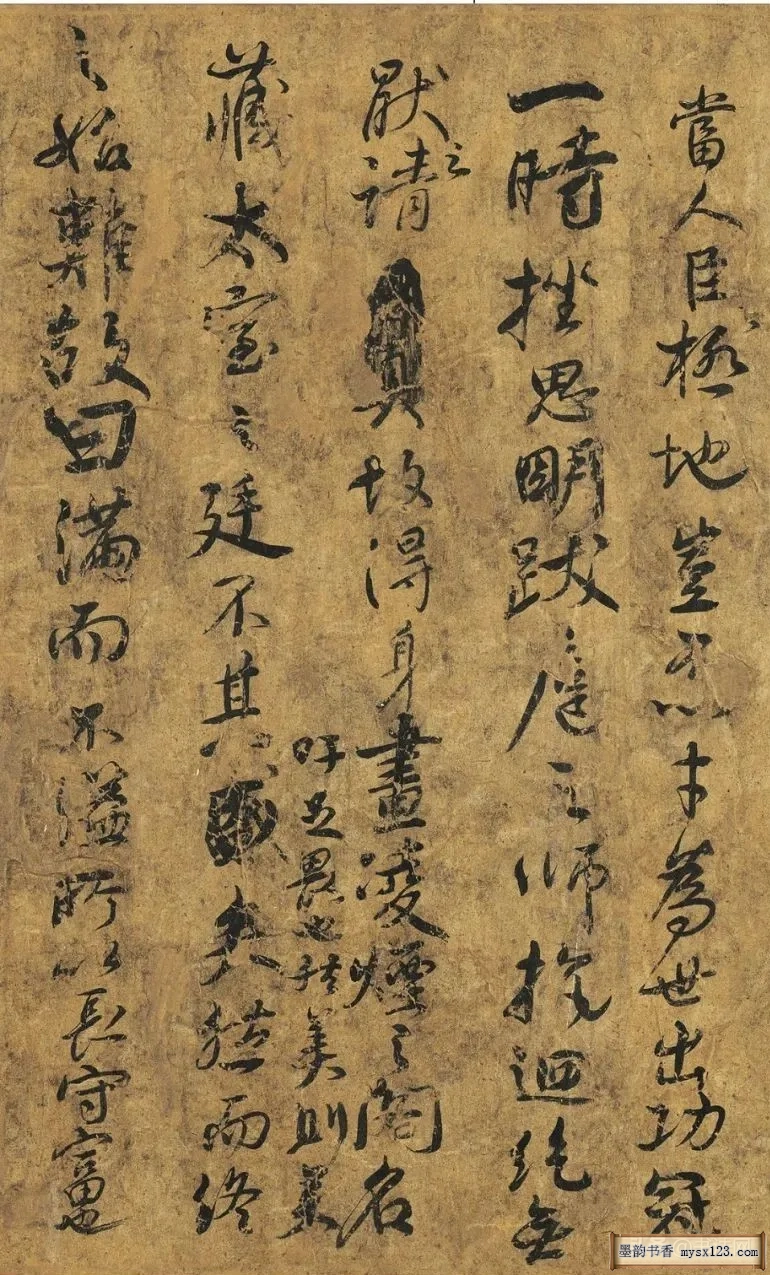

唐肃宗上元元年(公元 760 年),颜真卿因上疏直言触犯皇命,被贬为蓬州(今四川仪陇大寅乡)长史。赴任途中,他取道嘉陵江,经过新政镇(今四川仪陇境内)时,偶遇鲜于仲通之子鲜于昱 —— 当时鲜于昱以成都兵曹的身份告假归家省亲。两人相见甚欢,相谈投机,颜真卿兴致所至,便写下了《离堆记》。此时的颜真卿 53 岁,正值书法创作的壮年时期,笔力、风格都已趋于成熟。

作品流转:从墨稿失传到石碑传世

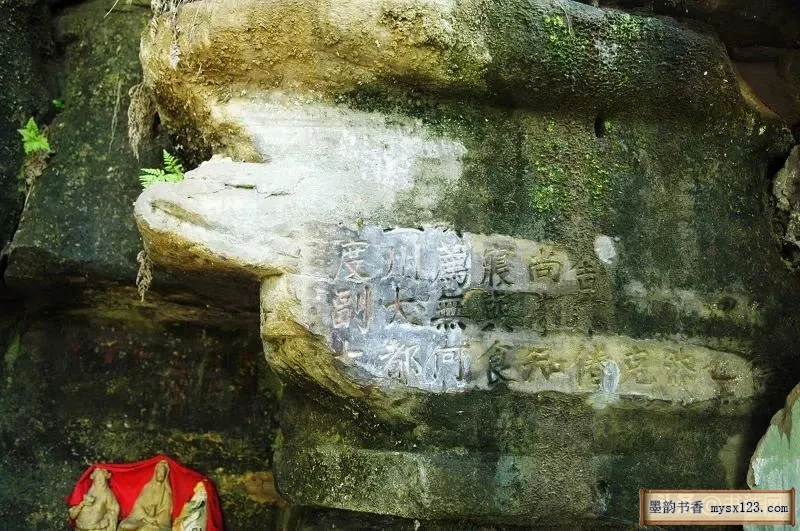

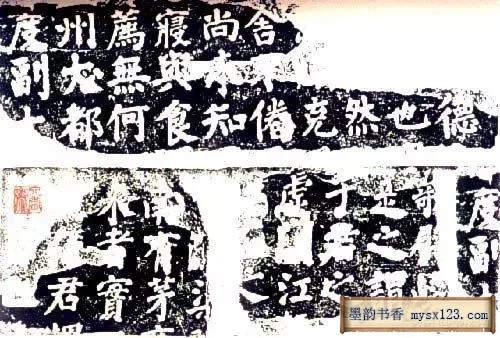

《离堆记》最初共有 790 多字,但原始墨稿早已失传,字迹被后人刻于新政镇嘉陵江西岸离堆山的山石之上,刻碑时间为宝应元年(762 年)五月十六日。尽管墨稿不存,石碑却成了传承这份书法精华的重要载体:宋代金石学家赵明诚在其著作《金石录》中,专门收录了《离堆记》,认可其历史与艺术价值;到了清代道光年间,书法家郭尚先前往蜀中寻访,见到此碑时,石碑已仅存 5 石,即便如此,他仍忍不住称赞:“此碑魄力雄厚,吉光片羽、少而愈珍,识者宝之”。

当代保护:从山间石碑到 “四川名碑”

随着时间推移,《离堆记》的历史价值与艺术价值愈发凸显。1979 年,四川省文化厅将其列为 “四川名碑” 之一,通过专业的保护措施,让这幅承载着颜真卿书法精髓的作品,得以更长久地呈现在世人面前。

如今再看《离堆记》的字迹,53 岁的颜真卿将壮年的笔力发挥得淋漓尽致:中锋运笔如刻金石,起笔时逆入藏锋,收笔时重顿回护,每一个字都坚韧刚健,饱含张力,宛如蓄势待发的弓箭,尽显书法中的 “正大气象”。难怪有人评价,这幅作品才是 “标准中国字”—— 它不仅展现了汉字的结构之美,更承载着中国人骨子里的刚正与豪迈,历经 1000 多年,依旧难有人能超越这份气韵。

您眼中的颜体书法,是初见时的 “厚重难近”,还是细品后的 “愈看愈爱”?对于《离堆记》这份四川唯一的颜真卿真迹,您又有怎样的见解?欢迎在评论区留言讨论!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 为啥说颜真卿《离堆记》是 “标准中国字”?四川这处真迹给出答案

墨韵书香

墨韵书香