你知道吗?在清代画坛,有一位画家的山水册页,被后世称为 “看一眼就心生寒意” 的神作。他笔下的黄山,石骨嶙峋如刀削,松树孤傲似冰雕,明明是江南山水,却透着一股拒人千里的清冷 —— 这就是渐江的《山水册》,一幅藏着亡国之痛与孤臣之志的绝世珍品。

从儒生到僧人的剧变:乱世里的精神逃亡

渐江原名江韬,1610 年出生在安徽歙县一个书香门第。他自幼饱读儒家经典,本想通过科举走上仕途,可 29 岁那年,清军入关,江南陷入战火。史书记载,他亲眼目睹家乡被屠,“所居村墟,毁于兵火”,从此放弃科举,走上了反清复明的道路。

然而,南明政权的溃败如同多米诺骨牌,1647 年,他参与的抗清活动失败,好友殉难,他自己则侥幸逃脱。绝望之下,33 岁的江韬在福建武夷山剃度为僧,法名 “弘仁”,号 “渐江”。有人说他出家是为避祸,可他在诗中写道:“偶将笔墨落人间,绮丽亭台乱后删。花草吴宫皆不问,独余残沉写钟山”—— 原来,他是把对故国的思念,都藏进了袈裟与笔墨里。

《山水册》里的密码:用黄山写尽孤忠

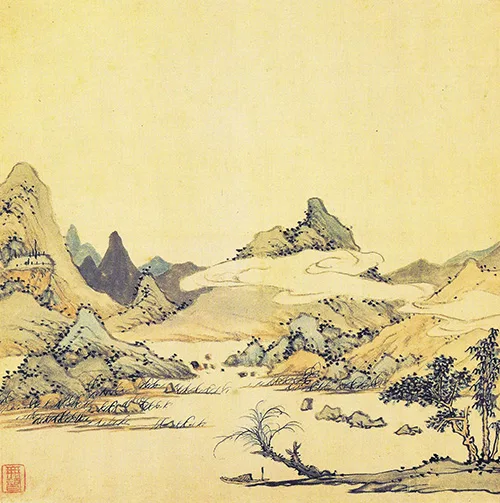

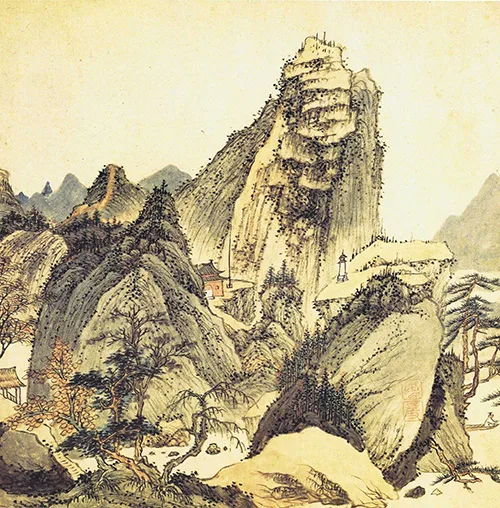

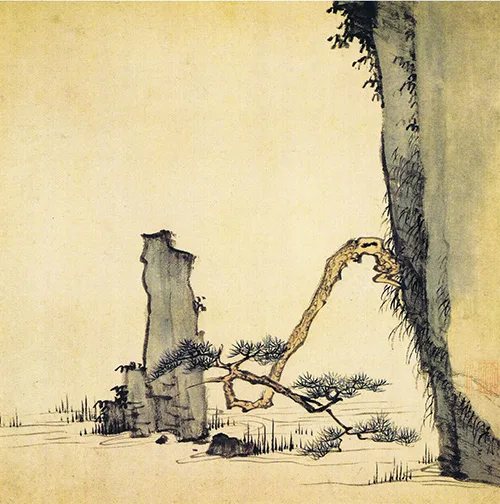

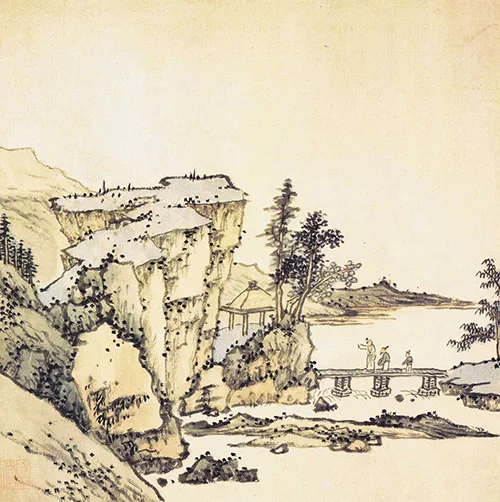

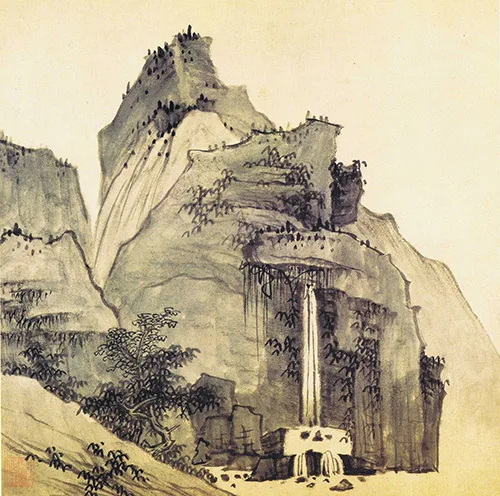

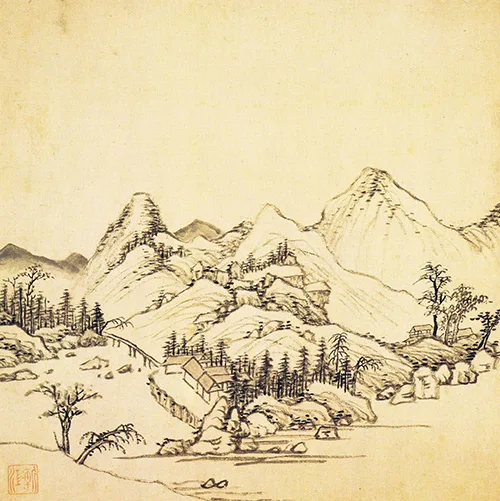

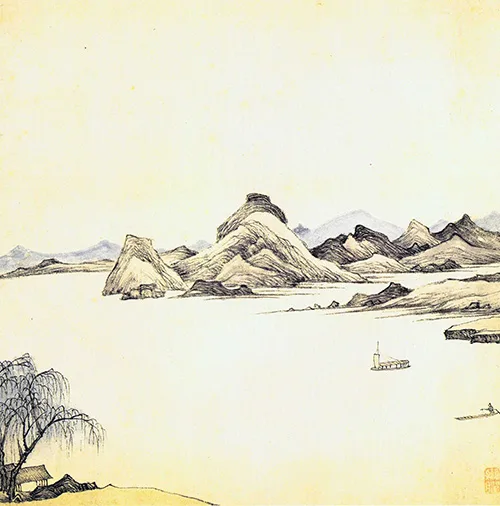

现存的《山水册》,纸本水墨,每开都以黄山为原型,却画出了八重意境。画中没有飞鸟,没有行人,连流水都仿佛结了冰,只有陡峭的石壁直插云霄,松针像钢针一样扎在石缝里。这种 “极简到极致” 的画风,在当时的画坛堪称异类。

渐江画黄山有个怪癖:他每年都会徒步登黄山,对着实景写生,却从不像别人那样照搬山石形态。有一次,弟子问他:“师父画的黄山,怎么和实景不一样?” 他指着山岩说:“你看这石头,历经千万年风雨,不改其形,这不就是‘忠’吗?” 原来,他画的不是山水,是亡国遗民的风骨。

册页中有一开画 “始信峰”,只寥寥数笔勾勒山形,却在石缝里画了一棵倒悬的松树。熟悉渐江的人都知道,这是在暗喻 “倒悬的大明”。他曾在题跋中写道:“黄海有真景,此翁画亦真”,这 “真” 字背后,是他不愿向清廷低头的倔强。

轶事里的孤高:不与清廷合作者为伍

渐江的画名在当时就已传开,可他从不为权贵作画。有一次,徽州知府想请他画一幅《黄山胜景图》,派人送去重金,他直接把银子退了回去,说:“吾画为黄山白云作,不为官人作。”

更传奇的是,他晚年住在歙县五明寺,有个降清的前明官员慕名来访,他竟闭门不出,隔着门说:“贫僧只识山水,不识官长。” 直到对方离开,他才打开门,对着门外的脚印冷笑。这种孤高,让他的画在当时 “一笺难求”,有人为了求他一幅画,在寺庙外等了三个月,最后只得到他随手画的一根竹子。

死后的荣光:从 “冷画” 到 “国宝”

渐江 54 岁时病逝于五明寺,临终前,他把毕生画作都交给了弟子,嘱咐 “无用之物,焚之可也”。幸好弟子不忍,才让《山水册》等珍品留存。

有趣的是,他生前被视为 “孤僻怪人”,死后百年却名声大噪。石涛评价他的画:“公游黄山最久,故得黄山之真性情也。” 黄宾虹更是直言:“新安画派,以渐江为冠。” 如今,《山水册》被上海博物馆珍藏,每次展出都引发轰动 —— 人们在那冷寂的山水里,读懂了一个文人在乱世中坚守的尊严。

当你凝视《山水册》里的黄山,会突然明白:有些冷,不是无情,是历经沧桑后的清醒;有些孤,不是孤僻,是不愿同流合污的坚守。渐江用笔墨告诉我们,真正的艺术,从来都不需要讨好谁,它只需要忠于自己的内心。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 渐江与《山水册》:遗民画家的冷寂山水魂

墨韵书香

墨韵书香