一、开篇:被皇帝钦定的「思想核武器」

你能想象吗?600 年前,一本由皇帝亲自拍板编纂的理学「教科书」,竟让全天下读书人背诵了整整五个世纪。更令人惊叹的是,这本书的编纂团队里,既有靖难之役中「问猪保命」的墙头草,也有靠一句话扭转帝王决策的政治高手 —— 这就是《性理大全书》的传奇开篇。

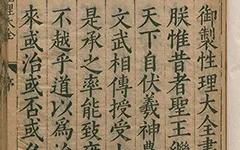

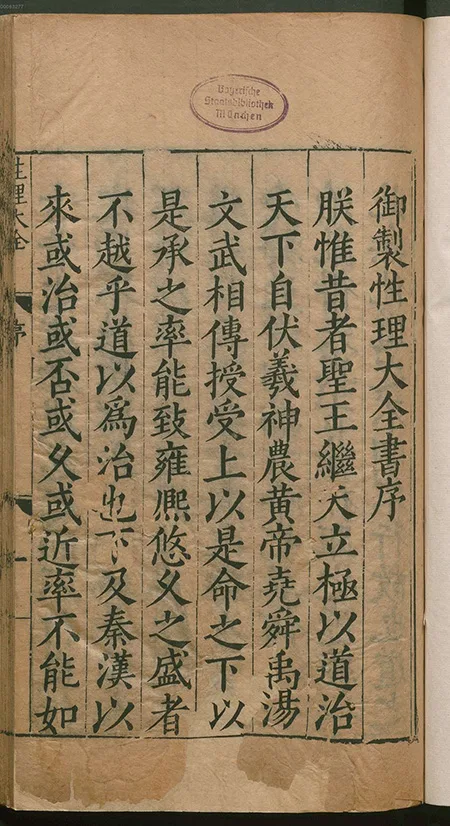

明成祖朱棣在攻陷南京城后,为了彻底收服人心,做出了一个影响深远的决定:让解缙、胡广等建文旧臣编纂一套「思想核武器」,将程朱理学的核心教义编织成一张密不透风的网。这场文化工程的最终成果,就是这部 70 卷的《性理大全书》。它不仅是科举考试的「标准答案」,更成为明清两代士大夫的「精神圣经」。

二、编纂秘辛:从政治任务到文化奇观

1. 朱棣的阳谋:用理学驯化天下

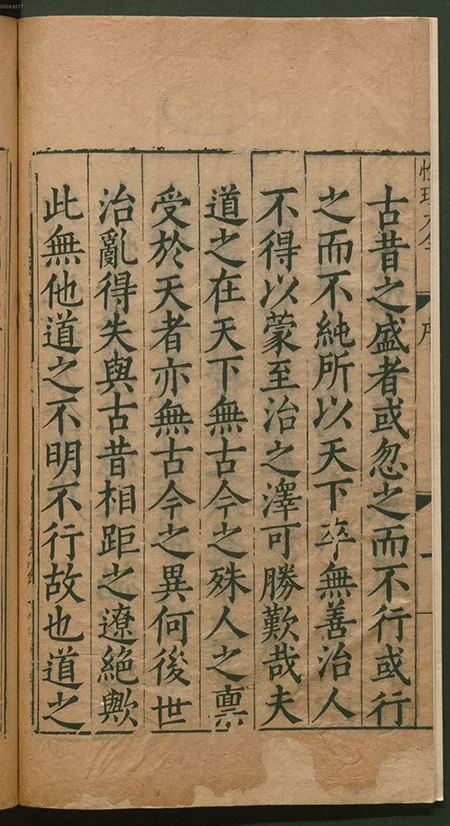

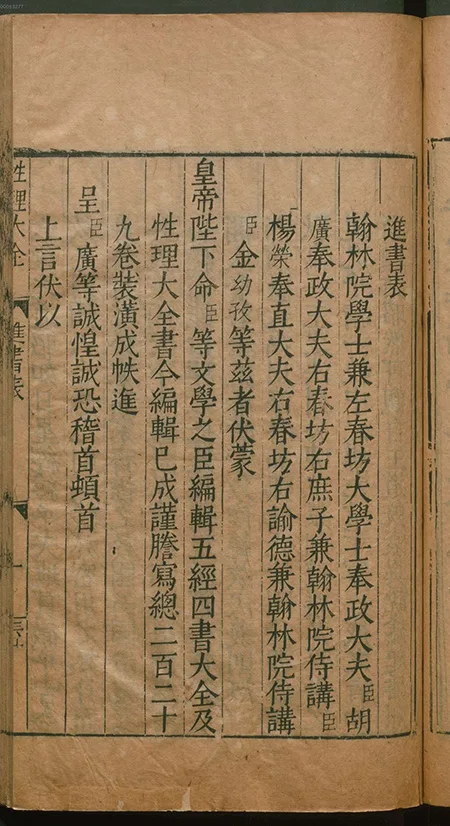

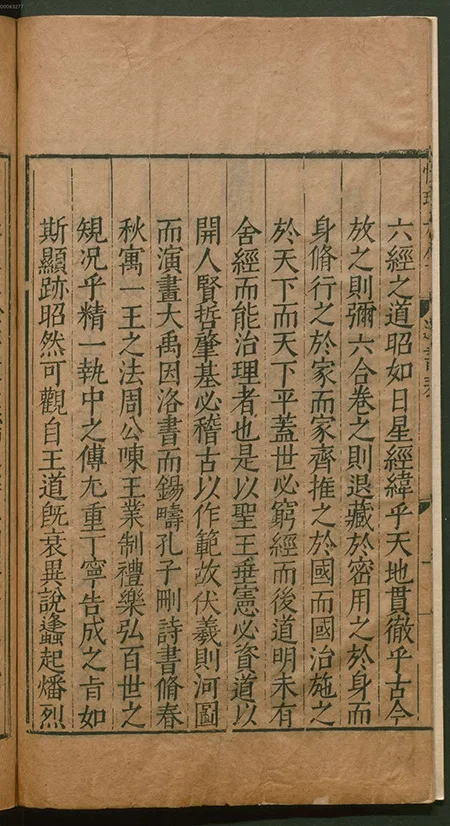

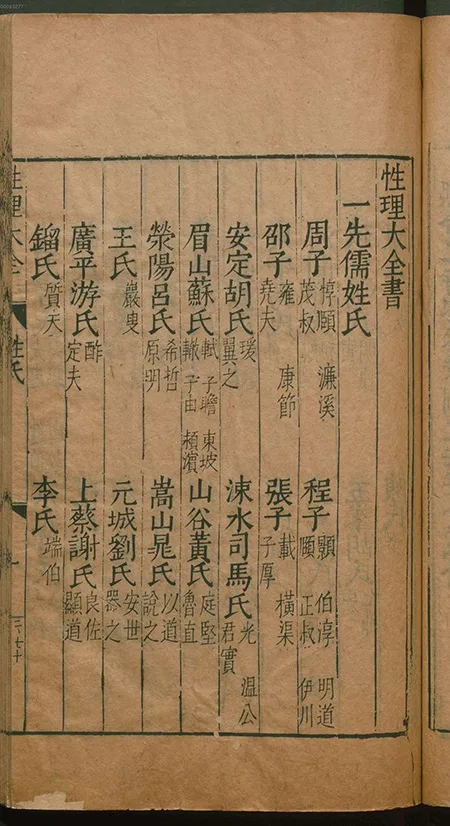

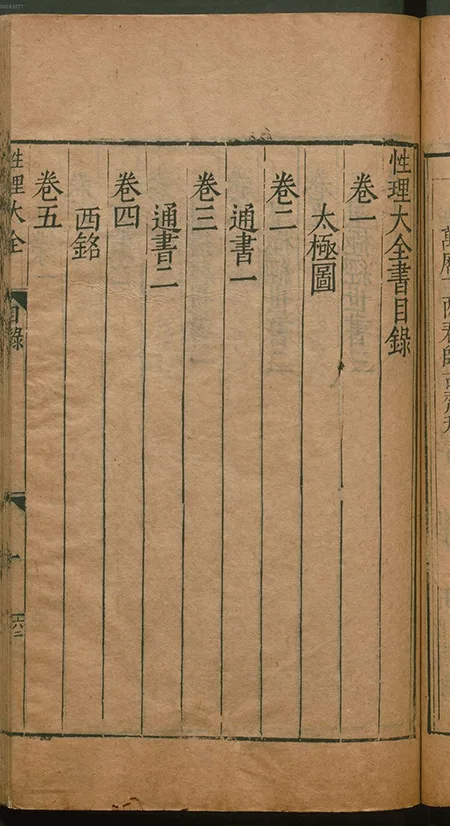

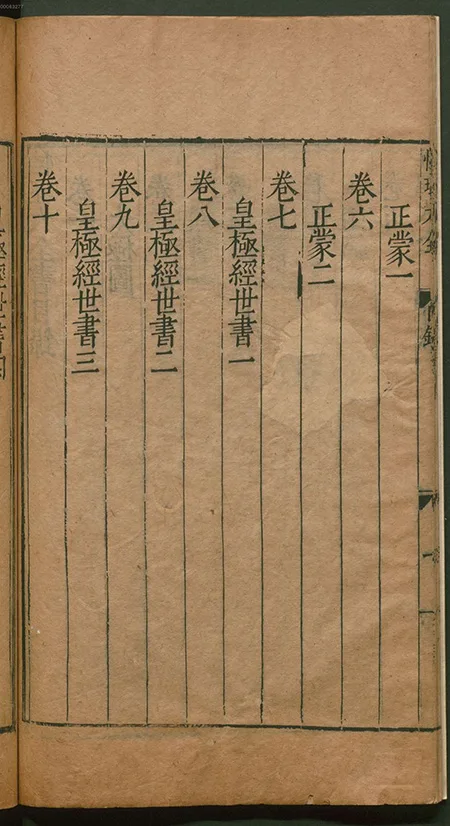

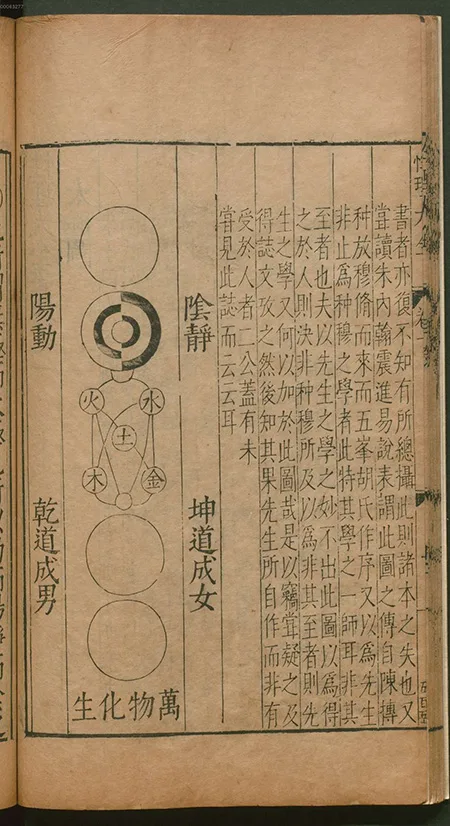

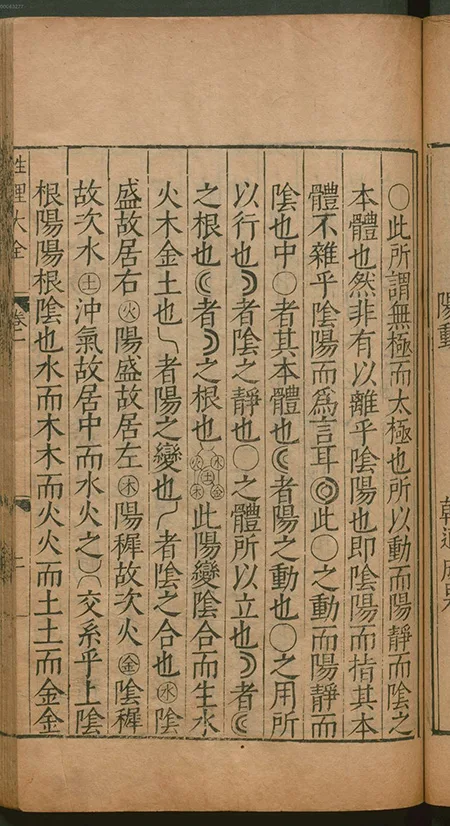

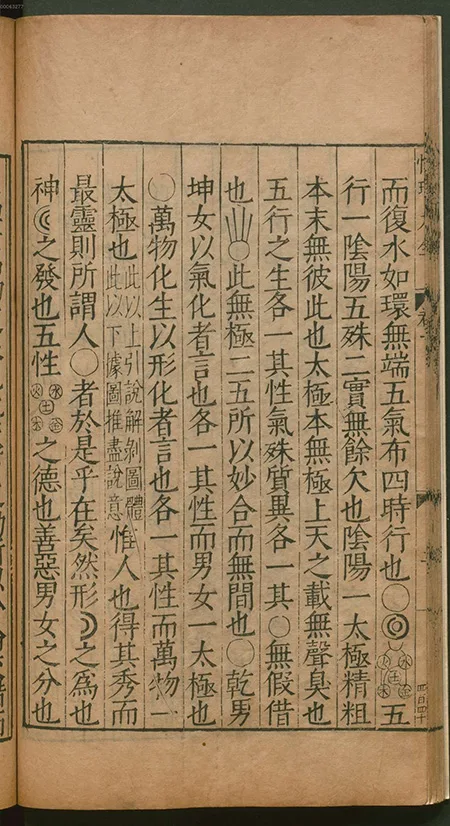

永乐十二年(1414 年),朱棣在北征蒙古的军营中,给胡广下了一道死命令:「朕要此书如日月昭昭,让天下人皆知君臣父子之礼。」胡广带着 200 多名翰林学士,在南京文渊阁开启了这场史无前例的文化工程。他们从 120 多家宋儒著作中提炼精华,前 25 卷收录周敦颐《太极图说》、张载《西铭》等九部经典,后 45 卷则分门别类汇编理气、鬼神、性理等 13 类议题,最终形成一部「理学百科全书」。

2. 胡广的双面人生:从贪生怕死到学术功臣

编纂团队的灵魂人物胡广,堪称明初官场的「变色龙」。靖难之役时,他与王艮、解缙等同乡聚会,慷慨陈词要为建文帝殉节,却在回家后叮嘱家人「看好猪」—— 这一细节被邻居吴溥撞见,留下「问猪保命」的千古笑柄。然而,这位被嘲讽为「连猪都舍不得」的文人,却在编纂《性理大全书》时展现出惊人的严谨:他白天处理政务,夜晚亲自校勘书稿,常工作至深夜,最终完成 20075 卷文献的编纂,成为江西状元中出书最多的一位。

3. 杨荣的政治智慧:一句话保住编纂成果

另一位关键人物杨荣,曾在朱棣即将登基时拦住圣驾:「殿下是先谒陵,还是先即位?」这句话点醒朱棣需先祭拜朱元璋以正名,避免了一场政治危机。在编纂过程中,他凭借敏锐的政治嗅觉,多次调整书中内容,确保既符合程朱理学正统,又不触碰帝王忌讳。例如,书中刻意淡化「民贵君轻」等可能威胁皇权的言论,强化「三纲五常」的绝对权威。

三、历史回响:从「文化正统」到「学术争议」

1. 科举制度的黄金搭档

《性理大全书》与《五经四书大全》一同颁行天下后,迅速成为科举考试的「通关秘籍」。书中「理气论」「格物致知」等概念,成为考生必须倒背如流的标准答案。据记载,明代考生若能熟练引用书中语句,中举概率可提升 30% 以上。这种「以书取士」的模式,将程朱理学渗透到社会各个角落,甚至出现「家孔孟而户程朱」的奇观。

2. 后世的褒贬两极

支持者称其为「理学集大成者」,认为它「合众流于一轨,会万理于一原」,巩固了儒家文化的正统地位。但批评者直指其「庞杂割裂」,如《四库全书总目》尖锐指出:「胡广等以斗筲下才,滥膺编录,所纂不过剽切坊刻讲章。」康熙年间,朝廷不得不另编《性理精义》进行精简。更有学者认为,这本书的「官方化」导致理学僵化,阻碍了思想创新。

3. 一桩婚约引发的道德公案

胡广的女儿堪称书中「忠孝节义」的现实注脚。朱棣曾指婚胡广之女与解缙之子解祯亮,后解缙因罪被流放,胡广欲悔婚。其女竟割耳明志:「此婚乃皇上主婚,父亲当面应诺,毁约唯有一死!」最终,她信守承诺嫁入解家,成为民间传颂的「节烈典范」。这一故事被收录于《明史》,与《性理大全书》的教义形成微妙呼应。

四、传奇延续:从宫廷到民间的文化渗透

1. 理学下乡:从科举教材到生活指南

明代社学、蒙学将书中「洒扫应对」「忠孝礼仪」等内容编成顺口溜,连目不识丁的农夫也能随口背诵。更有趣的是,书中「治道类」对田赋、刑罚的论述,竟成为地方官员断案的参考依据。

2. 朝鲜的「文化追星」

《性理大全书》不仅影响中国,还远渡重洋传入朝鲜。李氏王朝将其奉为「国学经典」,科举考试中「性理之学」占比高达 40%。朝鲜学者李滉甚至模仿该书体例,编纂《退溪全书》,推动程朱理学在东亚的传播。

结语:一本奇书的现代启示

《性理大全书》的兴衰,折射出中国古代思想与权力的复杂博弈。它既是永乐帝「大一统」理想的产物,也是程朱理学从学术流派走向政治工具的见证。如今,当我们翻开泛黄的书页,既能看到「存天理灭人欲」的严苛,也能发现「格物致知」的科学萌芽。这部被权力塑造的经典,最终超越了时代,成为解读中国文化基因的密码本。

正如明代学者薛瑄所言:「性理一书,所以表章百王千圣之心。」它或许不是完美的学术著作,却是理解明清社会的关键钥匙 —— 毕竟,能让帝王、学者、百姓共同追捧五百年的书,本身就是一个传奇。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 一部被科举制度捧上神坛的理学「百科全书」,如何影响明清五百年?

墨韵书香

墨韵书香