一、百年前的书法传奇:当馆阁体惊艳世人

(一)一纸惊鸿:被遗忘的楷书巅峰之作

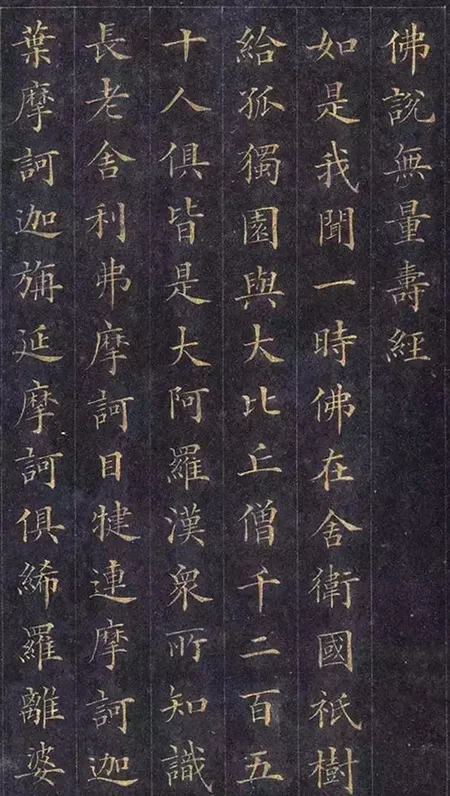

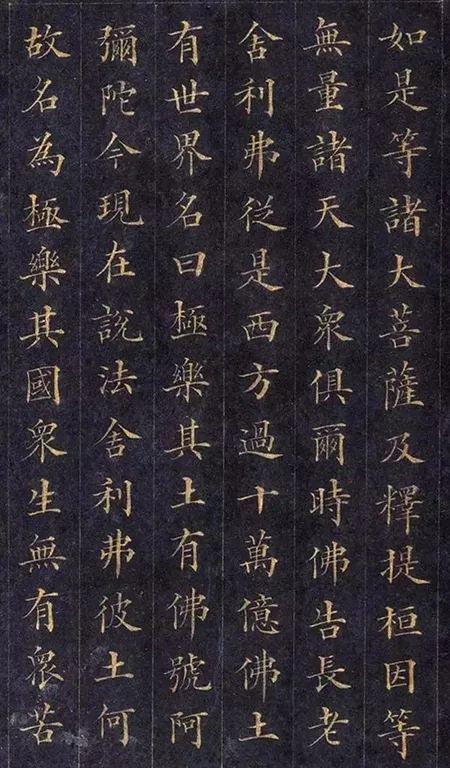

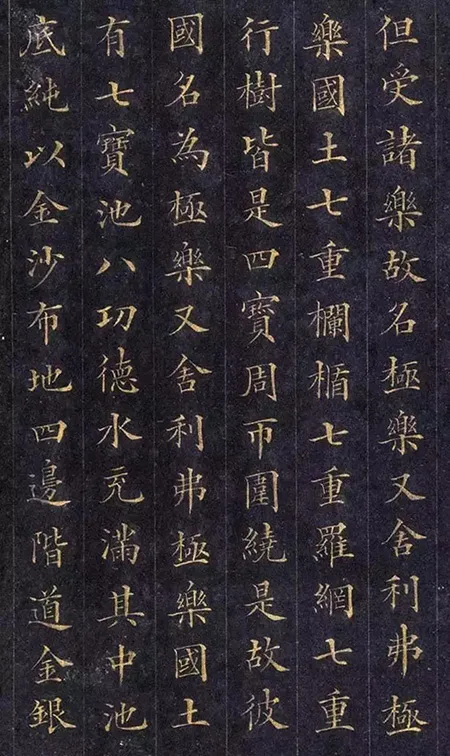

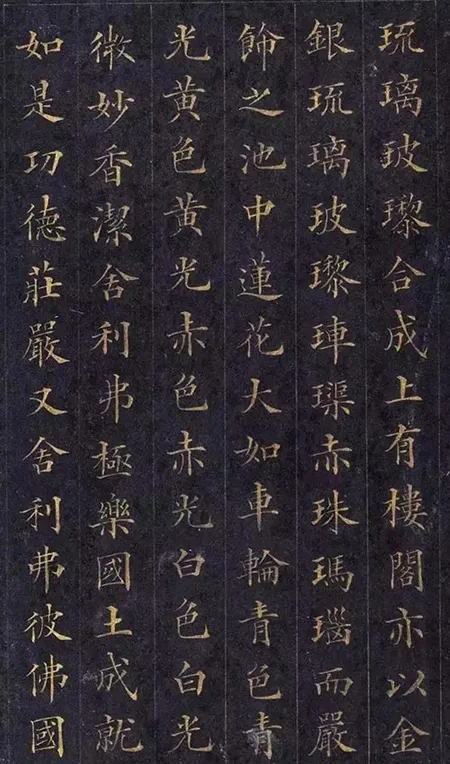

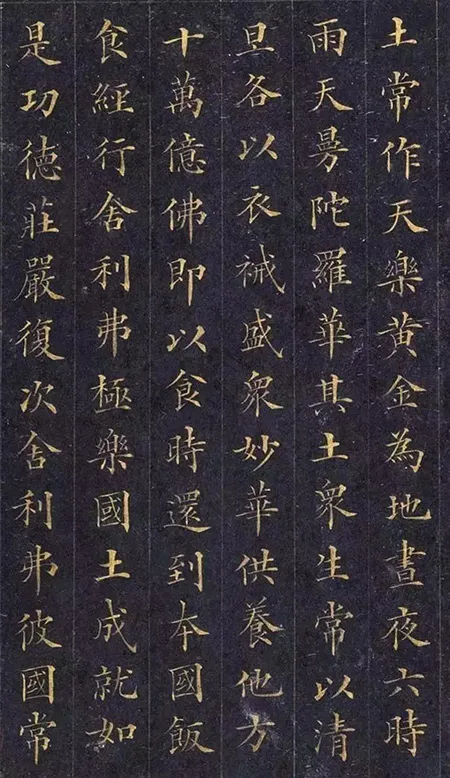

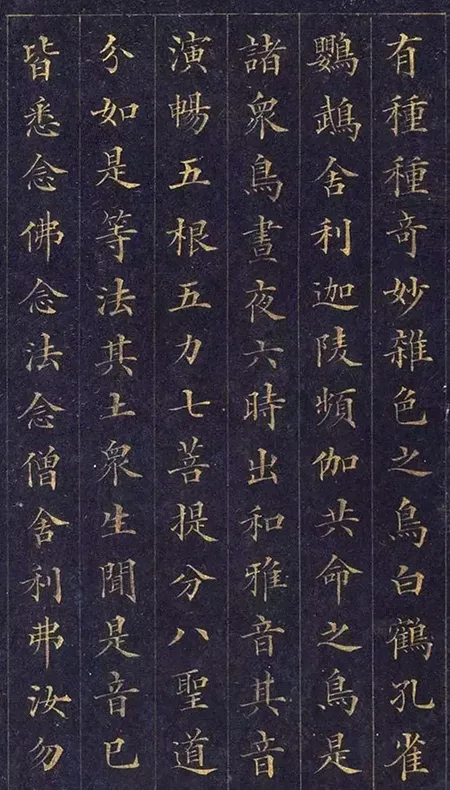

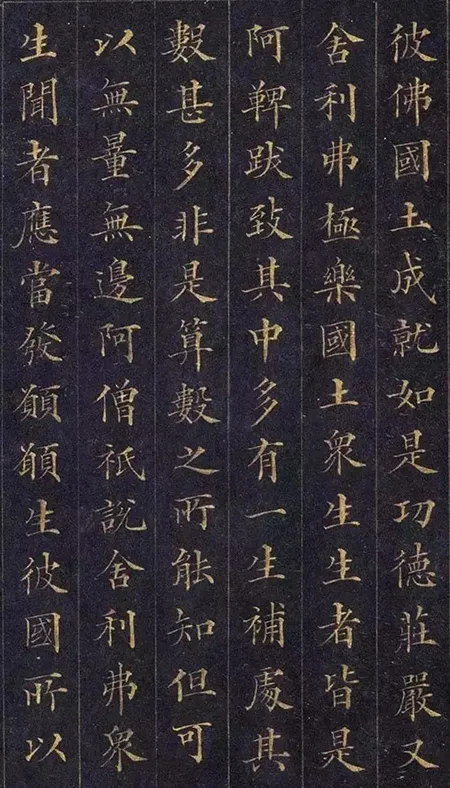

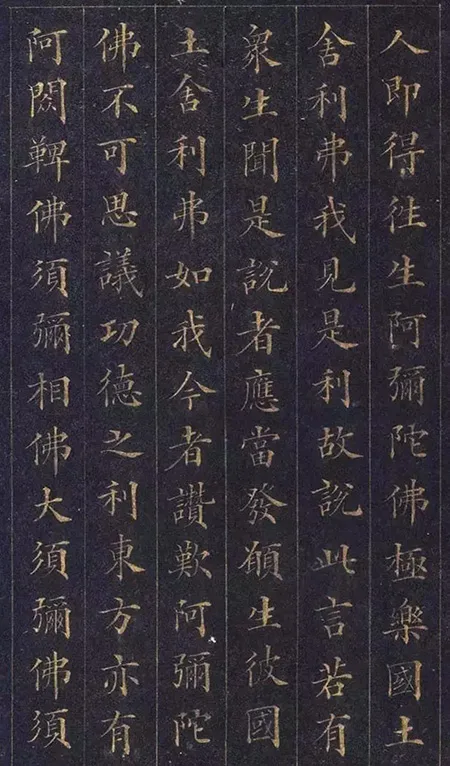

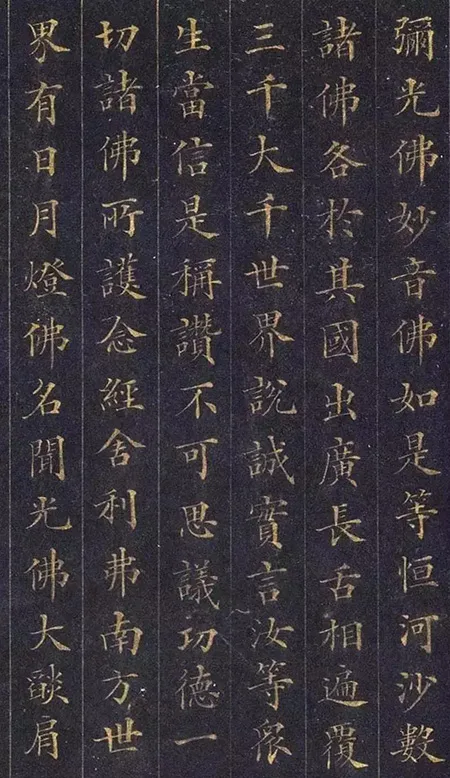

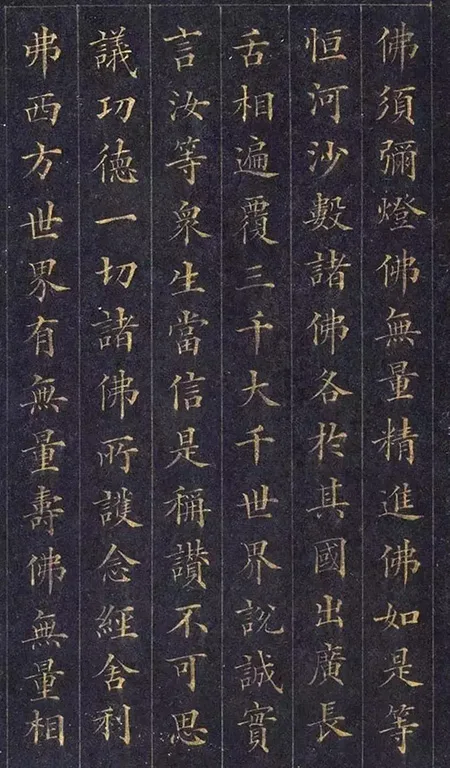

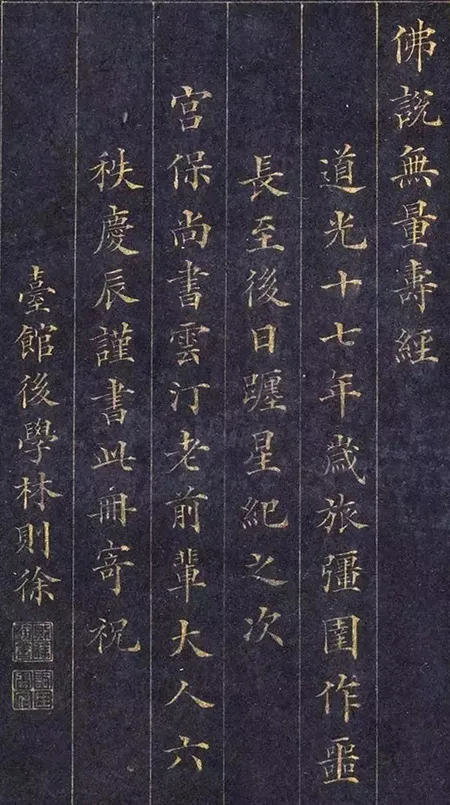

在书法界流传着这样一个故事:100 多年前的晚清时期,一卷以瓷青笺纸为底、金粉墨汁书写的小楷长卷悄然现世,瞬间震动了整个文人圈。这幅林则徐为上司陶澍祝寿而作的《小楷无量寿经》,历经百年沧桑,即便远渡重洋流落到美国,其字迹依旧熠熠生辉,每一划都像精心雕琢的艺术品,让见过的人无不为之惊叹:原来馆阁体竟能美到如此境界!

(二)颠覆认知:馆阁体不是 “印刷体”

提起馆阁体,很多人脑海中会浮现出 “呆板”“千篇一律” 的印象。但这幅林则徐的作品却彻底打破了这种偏见。它既有欧体的险峻严谨,又有柳体的刚劲挺拔,更融入了馆阁体特有的端庄秀丽,每一个字都在规矩中透着灵动,在工整中展现个性,堪称馆阁体中的 “佼佼者”,让人不禁想问:这样的书法为何会被长期低估?

二、馆阁体的前世今生:从科举宠儿到艺术明珠

(一)皇权下的书法规范:馆阁体的诞生与兴盛

要想彻底搞懂馆阁体的魅力,还得从它的起源说起。馆阁体的前身是明代的 “台阁体” ,它的诞生堪称一场自上而下的书法变革。明成祖朱棣对沈度那秀润华美、正雅圆融的书法青睐有加,直接捧成了 “官方审美”。在那个 “上有所好,下必甚焉” 的时代,士子们为了在科举中脱颖而出,纷纷苦练这种字体。于是,“乌黑、方正、光洁、等大” 的台阁体逐渐成为官场和科举的标准字体,开启了它长达数百年的辉煌。

到了清代,台阁体摇身一变成为 “馆阁体”,更是在科举的推动下达到鼎盛。黄自元的故事就是最好的例证,他奉诏进宫跪地悬腕书写《神道碑》,凭借工整秀雅的字迹征服了同治皇帝,被赐 “字圣” 称号。这不仅是黄自元个人的荣耀,更是馆阁体在当时备受尊崇的有力证明。在那个时代,一手漂亮的馆阁体小楷,就是士子们踏上仕途的敲门砖,其重要性不言而喻!

(二)被误解的艺术:馆阁体的独特魅力

然而,长期以来,馆阁体却被不少人误解,被扣上了 “呆板”“缺乏艺术性” 的帽子。但事实真的如此吗?当我们静下心来,细细品味那些经典的馆阁体作品,就会发现它们的独特魅力。沈度的小楷,笔画舒展放达,充满灵动之美,尽显风姿绰约;董诰奉旨题写在米芾《蜀素帖》前后的小楷,舒朗自然,灵气逼人,仿佛在与古人对话;而林则徐的小楷,融入了欧体的险峻和柳体的刚劲,刚健雄强中透着骨力丰满,每一笔都力透纸背 。

这些优秀的馆阁体作品,就像文学作品里的薛宝钗,乍看之下端庄守礼,实则内藏乾坤,韵味无穷。就拿觉生寺永乐大钟上的二十多万字经文来说,全用工整小楷写成,一笔一划,一丝不苟。没有扎实深厚的功底和超凡脱俗的耐心,根本无法完成这样的鸿篇巨制。这不仅是书法技艺的展示,更是对心性和毅力的巨大考验,充分彰显了馆阁体的艺术价值和文化内涵,谁说它没有艺术感?

三、林则徐与《小楷无量寿经》:字如其人的英雄笔墨

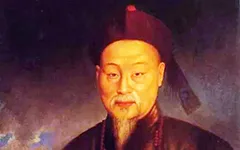

(一)民族英雄的另一面:笔墨中的家国情怀

在很多人的印象里,林则徐是那个在虎门销烟、力抗外敌的民族英雄,他的名字总是和伟大的历史事件紧紧联系在一起。但你知道吗?这位铁骨铮铮的汉子,还有着鲜为人知的文人一面,他的书法,尤其是那幅《小楷无量寿经》,就像一扇窗,让我们得以窥见他内心深处的细腻情感和家国情怀 。

1837 年,52 岁的林则徐时任湖广总督,为了给上司宫保尚书陶澍贺寿,他精心书写了这篇《小楷无量寿经》。在那个动荡不安的时代,官场如履薄冰,每一个举动都可能蕴含深意。这份寿礼,不仅是对上司的敬重,更像是一种无声的表态,一种在复杂局势中坚守自我的宣言。

林则徐的楷书,就像是他性格的写照。他取法唐代诸贤,尤其是欧体和柳体,那严谨的笔法、匀称的结构,仿佛是他对正义和规矩的执着坚守。而馆阁体的影响,又为他的字增添了一份端庄和大气。在《小楷无量寿经》中,每一个字都写得一丝不苟,笔画刚劲有力,结构稳健端庄,看似规整的字迹里,却暗藏着一股不屈的气势,就像他在面对列强侵略时,毫不退缩,坚决捍卫国家尊严的态度。这哪里只是一幅书法作品,分明是他人生信念的生动体现!

(二)超越时代的艺术价值:与欧颜柳赵的对话

有人说,真正的艺术是经得起时间考验的,林则徐的《小楷无量寿经》就是最好的例证。当我们把这幅作品与欧颜柳赵的楷书放在一起比较,就会发现它丝毫不逊色,甚至在某些方面还有着独特的魅力 。

欧体以险峻著称,颜体以雄浑见长,柳体以骨力取胜,赵体以秀丽闻名,这些都是楷书领域的经典风格。而林则徐的楷书,就像一位集大成者,巧妙地融合了各家之长。他的字既有欧体的严谨法度,一笔一划都像是精心计算过的,结构紧凑,疏密得当,让人挑不出一点毛病;又有颜体的宽博大气,笔画粗壮有力,给人一种雄浑豪迈的感觉,仿佛能看到他宽广的胸怀和坚定的信念;还有柳体的刚劲有力,笔画挺拔,富有弹性,就像他坚韧不拔的性格,无论遇到什么困难,都能挺直脊梁,绝不屈服;再加上馆阁体的端庄秀丽,整体风格显得典雅高贵,充满了文人气息 。

专家们对这幅作品也是赞不绝口,有人评价说:“林则徐的《小楷无量寿经》在楷书的规范性和艺术性之间找到了完美的平衡,它不仅符合楷书的书写规范,每一个笔画、每一个结构都遵循着传统的法则,同时又充满了艺术创新,在工整中展现出灵动和个性,堪称楷书界的标杆。” 这样的评价,无疑是对林则徐书法艺术的高度认可。它就像一座桥梁,连接了古代书法经典与后世的艺术追求,让我们看到了传统书法在不同时代的传承与创新,也让我们对这位民族英雄有了更深层次的认识。

四、当馆阁体遇见现代:在争议中重拾价值

(一)现代书坛的偏见:馆阁体为何被贬低?

在当今书坛,创新成为主流,馆阁体因其规范性而被一些人视为 “艺术的桎梏”。有人认为它缺乏个性,是 “千人一面” 的产物。但正如孙过庭在《书谱》中所说:“初学平正,务追险绝… 复归平正。” 馆阁体是 “平正” 的极致,能达到这种极致本身就是一种非凡的成就。那些贬低馆阁体的人,往往忽略了其背后深厚的文化底蕴和书家的刻苦钻研。

(二)回归本质:书法的实用性与艺术性之辨

书法自古就有实用性和艺术性的双重属性。在手写文字为主的年代,馆阁体因其规范、易辨认的特点,成为官方文书的最佳选择,这是其实用性的体现。而当书法的实用性逐渐被科技取代,我们更应该看到其艺术性的一面。优秀的馆阁体作品,每一笔的起承转合、每一字的间架结构,都蕴含着书家的匠心和审美,是中华民族传统文化的重要组成部分。

五、结语:让经典照亮未来

100 年前的这幅馆阁体书法,就像一座桥梁,连接着过去与现在。它让我们看到了馆阁体的独特魅力,也让我们重新审视对传统书法的认知。在这个追求个性和创新的时代,我们不应该否定规范的价值,更不应该忽视经典的力量。林则徐的《小楷无量寿经》告诉我们,真正的艺术,是在规矩中见方圆,在传承中见创新。让我们带着敬畏之心,去欣赏、去学习这些经典作品,让古老的书法艺术在新时代绽放出新的光彩。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 100年前这幅“馆阁体”书法,美到骨子里,专家:丝毫不输欧颜柳赵

墨韵书香

墨韵书香