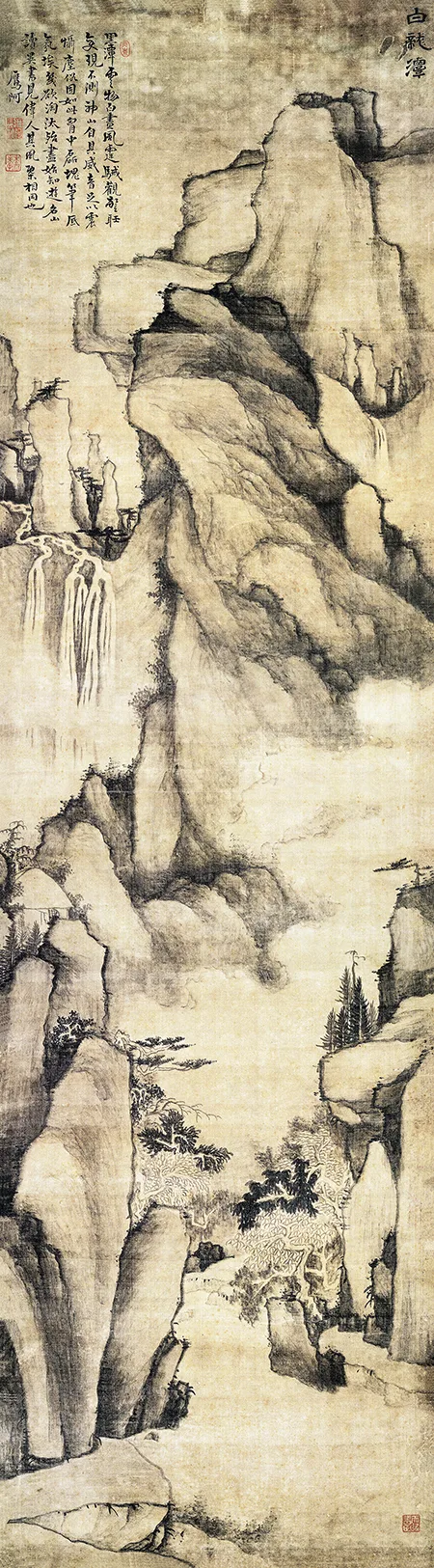

翻阅历代国画,不难发现戴本孝的《白龙潭图》就像位藏着故事的老者 —— 他用枯笔把黄山的险峭揉进墨里,让潭水的幽邃裹着白龙传说,连题跋里 “震慑尘俗” 的硬气都透着纸背。如今哪怕隔着数百年,只要点开古画下载,那幅画里的飞瀑依然像在哗哗作响,潭底仿佛还沉睡着呼风唤雨的秘密,让人一眼就看懂:为啥这幅画能在历代国画里,活出独一份的倔强与灵气。

安徽省博物院藏《白龙潭图》立轴

材质与尺寸:纸本墨笔,纵 53.9 厘米,横 189.3 厘米。

创作背景:戴本孝多次游历黄山,此图为其晚年作品,以枯笔焦墨表现黄山白龙潭的险峻与清幽,体现 “以天地为真本” 的创作理念。

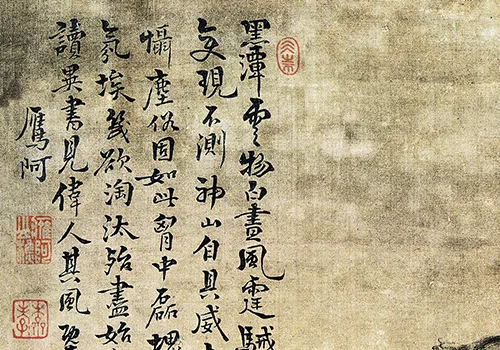

题款与钤印:款署 “白龙潭。黑潭云物,白昼风霆。駴观警听,更现不测。神山自具,威音足以震慑尘俗。固如此胸中磊块,笔底氛埃,几欲淘汰殆尽,始知游名山,读异书,见伟人,其风概相同也。鹰阿。” 钤 “鹰阿山樵” 白文方印、“本孝” 朱文方印、“巢” 朱文椭圆形印。

黄山白龙潭的传说

黄山白龙潭位于松谷溪中,传说潭中有白龙潜居,能兴云作雨,泽被苍生。据《黄山志》记载,古时天旱祈雨,百姓常至此祭拜,屡屡应验。戴本孝在题跋中称其 “黑潭云物,白昼风霆”,暗示潭中蕴含神秘力量,足以震慑尘世喧嚣。这种自然奇观与神话色彩的结合,成为画家寄托隐逸情怀的载体。

戴本孝的创作心境

戴本孝因父亲戴重抗清失败绝食而亡,终身不仕,隐居鹰阿山。他的画作常流露出对现实的疏离与对太古世界的向往。在《白龙潭图》中,他以枯笔焦墨擦写山石,几乎不见笔痕,营造出幽邃玄远、空寂无尘的意境,象征其内心对尘世纷扰的超脱。题跋中 “胸中磊块,笔底氛埃,几欲淘汰殆尽” 一句,更直接抒发了他借山水涤荡心灵的创作动机。

与新安画派的渊源

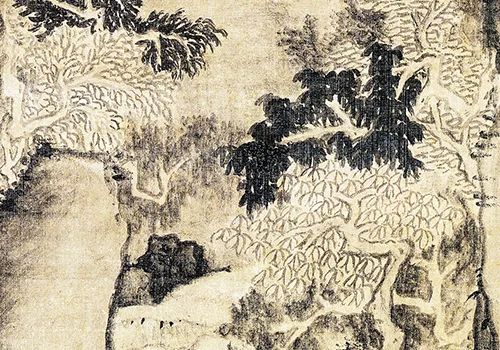

戴本孝与渐江、梅清等新安画派画家交好,共同以黄山为创作母题,但风格迥异。他的枯笔技法在当时独树一帜,秦祖永《桐阴论画》评其 “山水擅长枯笔,深得元人气味”。《白龙潭图》中,他将王蒙的繁密皴法简化为干墨擦写,苔点极少,通过墨色浓淡对比拉开空间层次,既有元人逸趣,又具个人特色。这种创新影响了后来的石涛,石涛早期山水画曾借鉴其枯笔技法。

画作的流传与收藏

安徽博物院藏《白龙潭图》立轴历经多次展览,如 2025 年 “大美黄山 —— 黄山主题绘画特展” 中作为重点展品展出,向观众展示了黄山的雄奇与戴本孝的艺术魅力。

艺术特色与历史评价

技法创新:戴本孝以枯笔焦墨皴擦山石,弱化线条勾勒,通过反复扫刷形成山石体积感,极少渲染,仅以浓墨提神,使画面呈现苍浑古朴的质感。这种 “枯毫扫焦墨” 的技法在元人基础上自出新意,被誉为 “枯笔山水的典范”。

意境营造:《白龙潭图》以 “非现实” 的空间处理,将白龙潭置于云雾缭绕的深山之中,飞瀑、怪石、苍松相互映衬,营造出 “可望而不可即” 的太古意境。题跋中 “神山自具,威音足以震慑尘俗” 进一步强化了这种超脱尘世的精神内核。

历史地位:戴本孝被视为黄山画派的先驱之一,其作品对后世 “黄山热” 的兴起具有推动作用。他的枯笔技法与隐逸思想,不仅影响了石涛、梅清等画家,也为清代山水画的创新提供了重要参照。

戴本孝的《白龙潭图》既是黄山自然奇观的艺术再现,也是画家人生际遇与哲学思考的物化。通过枯笔焦墨的简练笔触与神秘悠远的意境,他将白龙潭升华为一个涤荡心灵、远离尘嚣的精神圣地,成为中国山水画史上 “以形媚道” 的经典范例。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 《白龙潭图》用快干的墨画活龙潭:戴本孝这支笔,把黄山的险和自己的孤独都画透了

墨韵书香

墨韵书香