北宋汴梁的街头,一个卖画郎正支着画摊招揽生意,他不会想到,自己笔下的一幅山水,日后竟会被皇室珍藏,还让 “燕家景致” 四个字响彻整个画坛。这幅让宋太宗都忍不住点赞的神作,就是现存台北故宫博物院的《溪山楼观图》。为何街头画师的作品能逆袭成宫廷爆款?画中藏着哪些连专家都惊叹的细节密码?

街头画师的逆袭剧本

燕文贵的人生堪称北宋版 “草根逆袭记”。这位祖籍吴兴的画家,早年在汴梁街头靠卖画糊口,《圣朝名画评》里记载他 “初师河东郝惠,后自成一家”,也就是说他先拜师学艺,后来走出了自己的风格。

真正的转折点发生在一次偶然。当时宫中太监在街上看到他的画作,被那独特的山水布局吸引,便买下来献给宋太宗。皇帝看后龙颜大悦,当场下旨让他进入翰林图画院。这个从街头摊到御书房的跨越,比现在网红出圈还传奇。

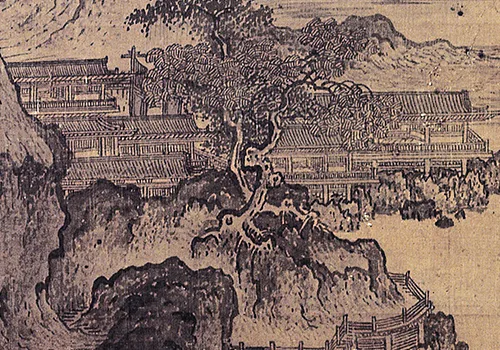

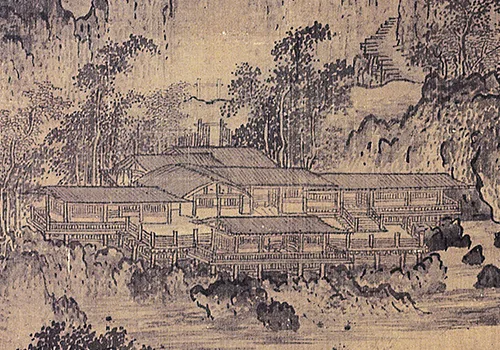

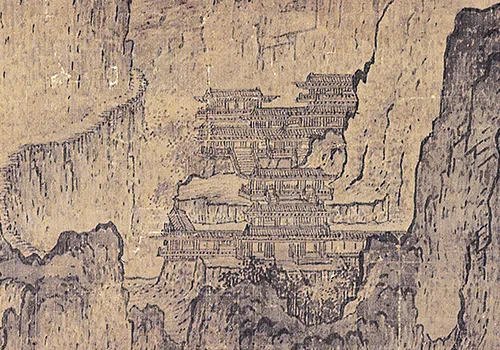

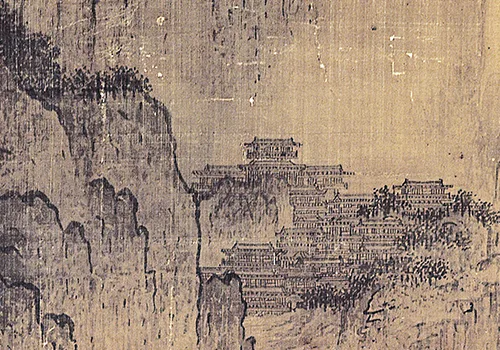

进入画院后,燕文贵创作出了《溪山楼观图》这幅巅峰之作。这幅绢本设色的山水长卷,纵 103.9 厘米,横 160.6 厘米,全景式展现了北方山水的雄浑与江南楼阁的精巧。专家发现,画中光是楼阁就有 20 余处,每一处的斗拱、梁柱都符合宋代建筑规范,难怪被后世称为 “宋代建筑百科全书”。

画里藏着的时空密码

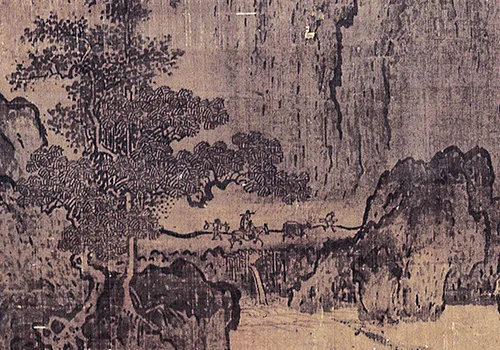

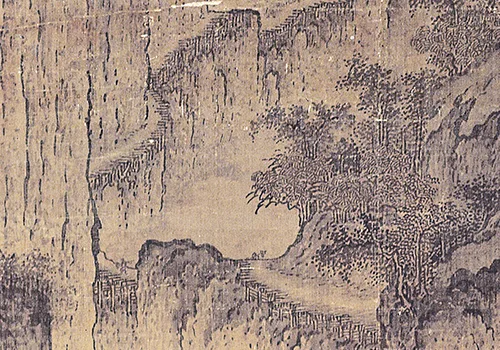

打开《溪山楼观图》,就像走进一场宋代的沉浸式山水游。卷首的溪畔渡口,几个挑夫正弯腰赶路,水面上的小船还在摇桨;中段的山腰处,文人雅士在楼阁里对坐品茗;远处的瀑布从云端倾泻,栈道上的行人仿佛能听到水声 —— 这种将叙事性融入山水的手法,正是 “燕家景致” 的独门秘籍。

画中最绝的是 “三远法” 的运用。近景的苍松用 “高远” 视角凸显挺拔,中景的村落以 “深远” 构图展现层次,远景的山峦借 “平远” 笔触延伸至天际。元代夏文彦在《图绘宝鉴》里特别提到,燕文贵 “善画山水,自成一家,细碎清润,观者可悦”,说的就是这种能让观众身临其境的笔法。

更有意思的是画中的 “时间密码”。左下角的农夫戴着斗笠赶牛,显然是晴天;而右上角的山峦却笼罩着薄雾,似有雨意。这种 “一图藏四季,咫尺纳晨昏” 的布局,据说启发了后来张择端创作《清明上河图》时的时空构思。

千年流转的传奇命运

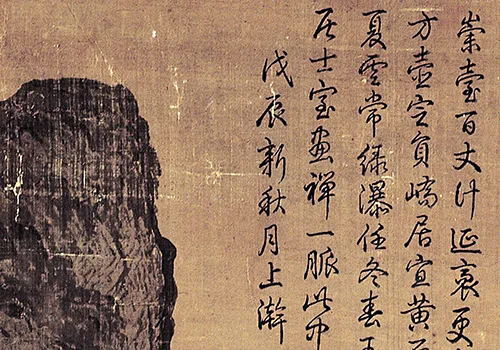

这幅画的流传史比剧情片还曲折。它最早被收入宣和内府,宋徽宗在上面盖了 “宣和殿宝” 印;南宋时流入贾似道府中,添了 “秋壑图书” 藏印;元代被柯九思收藏,题跋称其 “笔法精妙,冠绝古今”;明清两代更是在收藏家手中辗转,直到近代入藏台北故宫。

乾隆皇帝曾对这幅画爱不释手,在画尾题诗 “层楼叠阁俯溪流,烟树溟濛翠欲浮”,还盖了 7 个收藏印,差点把画面都盖满了。有趣的是,现代修复专家发现,画中一处桥梁的笔触与其他部分略有不同,推测是明代收藏家为 “完善” 画面请人补绘的,反倒成了研究古画流传的活证据。

如今,《溪山楼观图》作为台北故宫的 “镇馆之宝”,每年只展出 45 天。当观众隔着玻璃凝视那些细密的笔触时,仿佛还能看到千年前那个街头画师,正蘸着汴梁的晨露,一笔一画勾勒出属于自己的逆袭传奇。

如今,即便隔着海峡,人们也能指尖轻点完成古画下载,在屏幕上细品这幅跨越千年的佳作。作为历代国画中 “实景山水” 的典范,它既有北方山水的骨力,又含江南笔墨的灵秀,恰如卷上那些文人题跋与收藏印章,晕染出满纸墨韵书香。从汴梁街头的初作到数字时代的传播,这幅画始终在诉说:真正的经典从不会被时光尘封,只会在代代相传中愈发醇厚。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 燕文贵《溪山楼观图》:一幅画惊动大宋皇室的逆袭传奇

墨韵书香

墨韵书香