《玉海》诞生:博学家的心血之作

时光回溯至风云变幻的南宋时期,科举制度中的博学宏词科,宛如一颗璀璨的明珠,高悬于士人的梦想之巅。这一科目,专为选拔那些博古通今、才华横溢的精英而设,要求考生不仅要对经史子集烂熟于心,更要对本朝的典章制度、时政要事了如指掌 ,其难度之高,竞争之激烈,堪称科举中的 “华山论剑”。每一位投身其中的考生,都怀揣着对知识的敬畏与对仕途的憧憬,在浩如烟海的典籍中苦苦探寻,在瞬息万变的时事中敏锐洞察。

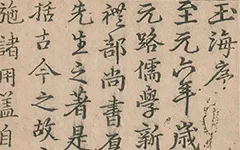

就在这样的时代背景下,一位名叫王应麟的才俊横空出世。他出身书香门第,自幼便展现出非凡的天赋与勤奋,九岁通六经,十九岁举进士,一路在学术的道路上高歌猛进。然而,王应麟并未满足于此,宝祐四年,他毅然挑战博学宏词科,并凭借着扎实的学识和卓越的才华成功折桂,成为众人敬仰的佼佼者 。此后,他的弟弟王应凤也考中博学鸿词科,兄弟俩成为 “进士中的进士”,书写了一段科举史上的传奇佳话。

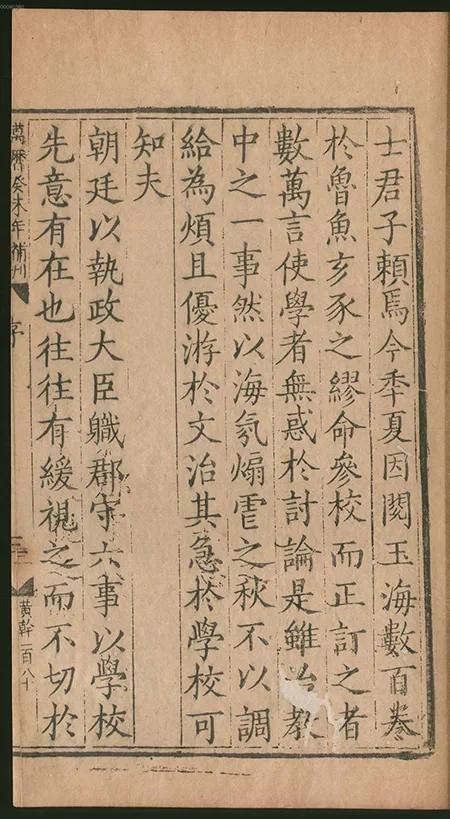

考中博学宏词科后的王应麟,深刻体会到备考过程中的艰辛与不易。那些为了寻找资料而熬过的漫漫长夜,那些为了理解典籍而绞尽脑汁的时刻,都让他对考生的困境感同身受。于是,一个宏大的计划在他心中悄然萌芽 —— 编撰一部专门为备考博学宏词科考生服务的类书,这便是《玉海》的由来。

为了完成这部巨著,王应麟一头扎进了书的海洋。他广泛涉猎经史子集、百家传记,无论是天文地理的神秘莫测,还是官制礼仪的严谨规范,亦或是文学艺术的璀璨辉煌,他都悉心钻研,力求做到融会贯通。在编撰过程中,他秉持着严谨的治学态度,对每一条资料都进行反复考证,对每一个观点都进行深入辨析,确保《玉海》的内容准确无误、权威可靠 。同时,他还独具匠心地将各类知识进行分类整理,使《玉海》的结构清晰明了,便于考生查阅。

就这样,经过无数个日夜的辛勤耕耘,《玉海》终于在王应麟的笔下诞生了。这部凝聚着他心血与智慧的类书,一经问世,便在士林中引起了轰动。它不仅为备考博学宏词科的考生提供了丰富而全面的资料,成为他们手中的 “制胜宝典”,更以其独特的内容和严谨的编排,展现了南宋时期学术的繁荣与昌盛,为后世研究宋代历史和文化提供了珍贵的资料。

结构探秘:21 门里的知识宇宙

《玉海》全书共 200 卷,其结构之宏大、分类之精细,令人叹为观止 。王应麟将书中内容分为 21 门,每一门都犹如一个独立的知识王国,涵盖了丰富的领域。天文门中,不仅有对日月星辰运行轨迹的详细记录,还包含古人对天文现象的独特解读 ,展现了古代天文学的神秘魅力。律历门则深入探讨了历法的演变与发展,从古老的节气划分到复杂的历法计算,为我们揭示了时间背后的科学奥秘 。

地理门对山川湖海、疆域沿革的描述细致入微,让我们得以领略古代中国的壮丽山河与历史变迁。帝学门聚焦于帝王的教育与修养,记载了历代帝王的学习经历、治国理念,为后世统治者提供了宝贵的借鉴 。圣文门和艺文门汇聚了众多文学经典、学术著作的精华,从诗词歌赋到经史子集,展现了中华文化的博大精深 。

诏令门中,历代帝王的诏书、命令得以保存,这些珍贵的文献不仅反映了当时的政治局势,更是研究古代政治制度的重要资料 。礼仪门对各种礼仪规范,如祭祀、朝会、婚丧嫁娶等礼仪的详细记载,让我们感受到古代礼仪文化的庄重与严谨 。车服门和器用门则分别介绍了古代的交通工具、服饰制度以及各种器具的使用,从日常生活的细节中展现了古代社会的风貌 。

郊祀门讲述了古代祭祀天地、祖先的仪式与传统,音乐门对古代音乐理论、乐器种类、乐曲创作的探讨,让我们领略到古代音乐的独特韵味 。学校门和选举门分别阐述了古代教育制度的发展和人才选拔机制,从教育理念到科举考试,展现了古代社会对人才的重视 。

官制门对历代官职的设置、职责、演变进行了梳理,兵制门对军事制度、兵器装备、战争策略的记载,让我们了解到古代军事的发展脉络 。朝贡门记录了古代中国与周边国家的外交关系和贸易往来,宫室门对宫殿建筑、园林景观的描绘,展现了古代建筑艺术的辉煌 。

食货门探讨了古代的经济制度、财政管理、农业生产、商业贸易等方面,兵捷门记录了历代战争的胜利事迹,祥瑞门则收集了各种被视为吉祥征兆的自然现象和事件 。

每一门之下,又细分若干类,全书总计 241 类 。每一类中,再按年代先后分若干子目,将相关的知识和资料进行系统整理。例如,在艺文门中,对于书籍的分类细致到经部、史部、子部、集部,每个部又进一步细分,如经部再分为易类、书类、诗类等 ,这种层层递进的分类方式,使得读者能够迅速找到自己所需的资料,无论是研究历史、文化还是学术,都能在《玉海》中获得丰富的信息。

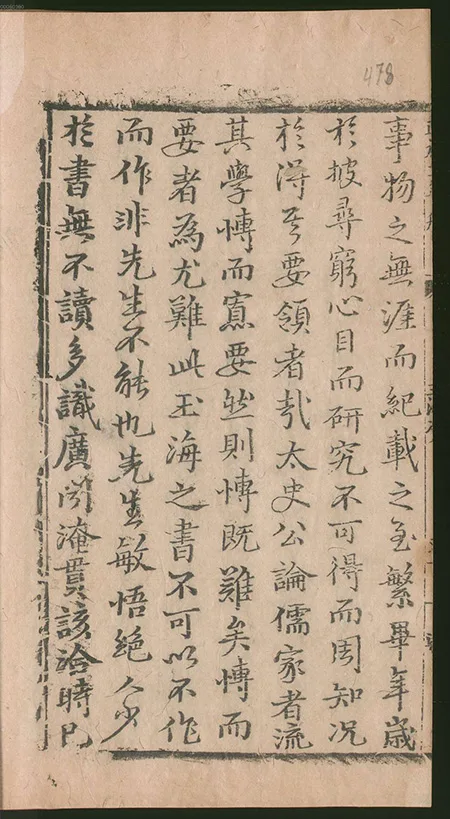

珍贵价值:照亮宋史的古籍之光

《玉海》的珍贵价值,首先体现在它对宋代史事的记载上。王应麟在编撰过程中,多采用 “实录” 和 “国史日历”,这些一手资料的运用,使得《玉海》具有极高的可信度和权威性 。正如《四库全书总目》所称赞的:“而宋一代之掌故,率本诸实录、国史、日历,尤多后来史志所未详 。” 许多在其他史志中未曾详细记载的宋代历史事件、制度变革、文化发展等内容,都能在《玉海》中找到珍贵的线索 。

以《中兴馆阁书目》为例,这部南宋时期的国家藏书目录,原书今已失传 。然而,《玉海・艺文》类却保存了关于它的丰富信息,包括其编撰背景、体例、分类以及所著录图书的相关情况 。通过《玉海》的记载,我们得以了解到《中兴馆阁书目》原本 70 卷,序列 1 卷,著录图书 44486 卷,分为 52 类 ,以及它在编撰体例上仿照《崇文总目》,有大小序和提要等细节 。这些信息对于研究南宋时期的藏书文化、学术发展以及目录学的演变,都具有不可替代的重要价值 。

除了对宋代史事的详细记载,《玉海》还广泛引用了经史子集、百家传记等各类文献 ,其内容涵盖之广,令人惊叹 。无论是研究古代天文历法的发展,还是探索地理疆域的变迁;无论是了解古代官制礼仪的演变,还是欣赏文学艺术的瑰宝,《玉海》都能提供丰富而全面的资料 。它就像一座知识的宝库,等待着后人去挖掘、去探索 。

传奇流传:坎坷又坚韧的传承之路

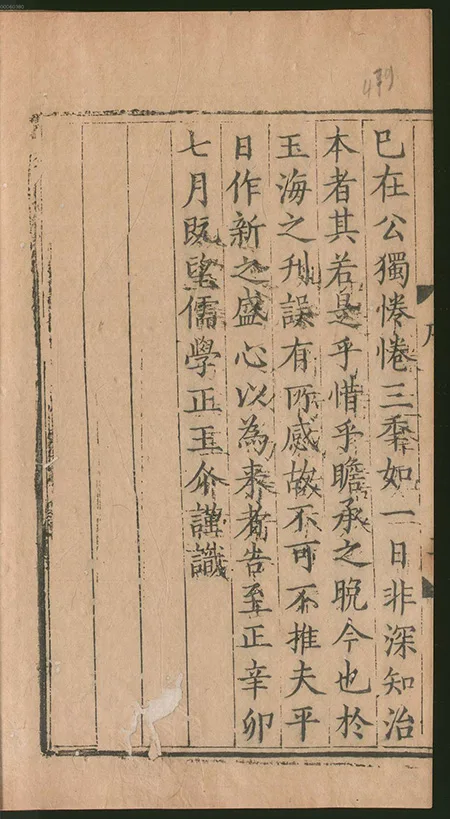

《玉海》的传承之路,充满了坎坷与传奇色彩 。王应麟完成这部巨著后,命运似乎对它开了个残酷的玩笑,《玉海》一度失传,不知所踪 。那些珍贵的手稿,仿佛被历史的洪流淹没,让无数人为之扼腕叹息 。然而,奇迹总会在不经意间降临 。多年后,《玉海》竟失而复得,重见天日 。但此时的它,已饱经岁月的沧桑,残缺不全,满是阙误 。王应麟的后人痛心不已,他们花费大量时间和精力,对《玉海》进行考究编次 ,力求恢复它的本来面目 。

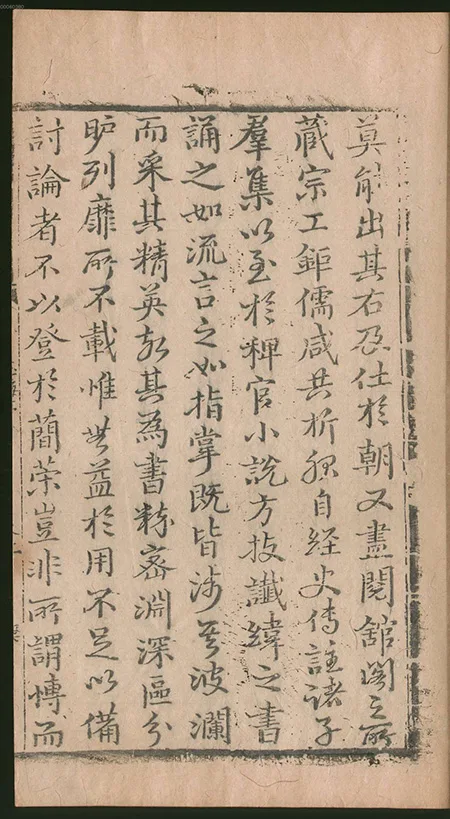

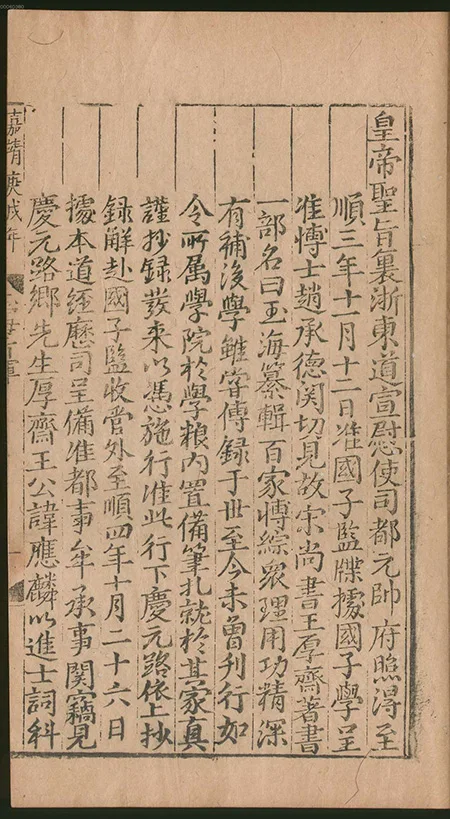

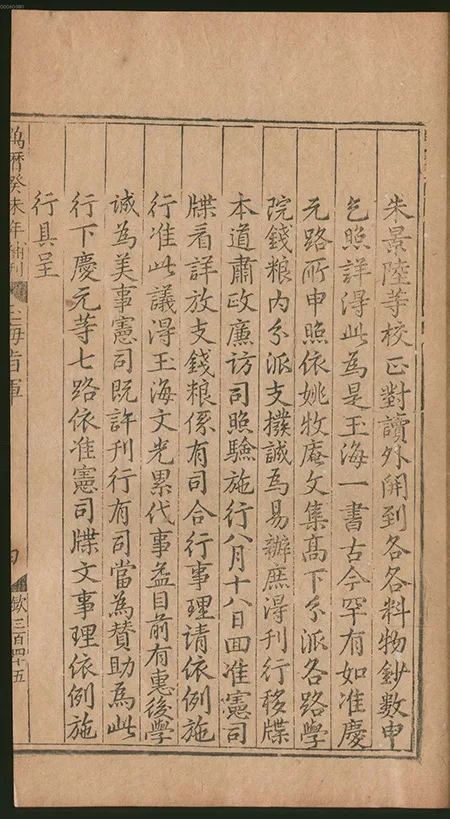

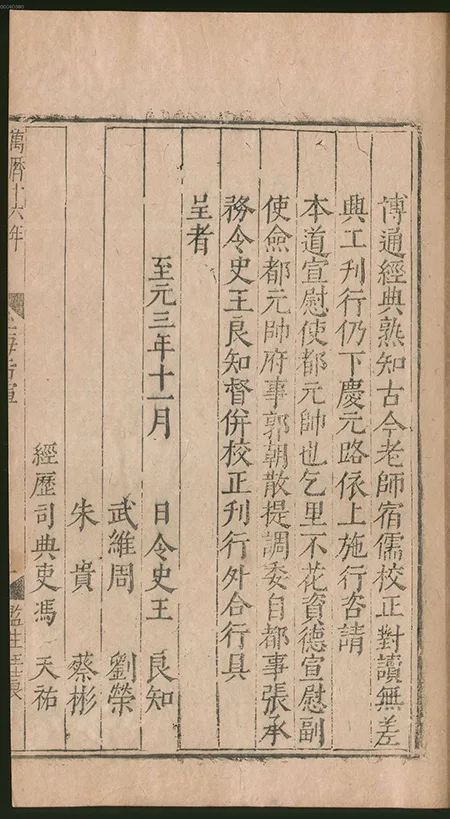

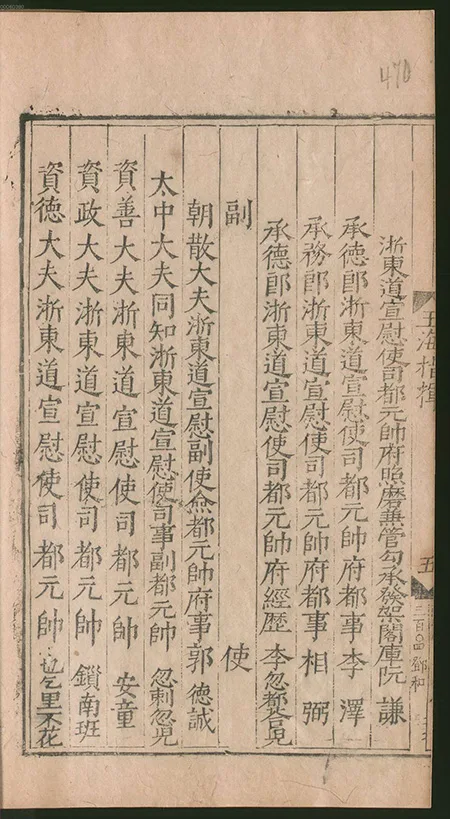

直到元代,《玉海》才迎来了首次刊刻的机会 。元顺帝元统元年(1333 年),浙东帅府都事牟君应复首建议缮写校雠,准备将《玉海》付梓刊印 ,却因牟君的离去而未能完成 。后至元三年(1337 年),浙东宣慰使司都元帅乜乞里不花继续推动此事 ,他召集工匠,筹备费用,在浙东郡县学及书院岁入之羡中征集资金 ,郡守张公荣祖亲临提督,教授王君苰、学正薛君元德负责具体事务 。经过两年的努力,这部承载着无数期待的《玉海》终于在元后至元六年(1340 年)成功刊刻 ,史称庆元路儒学刊本 ,成为各版本之源头 。

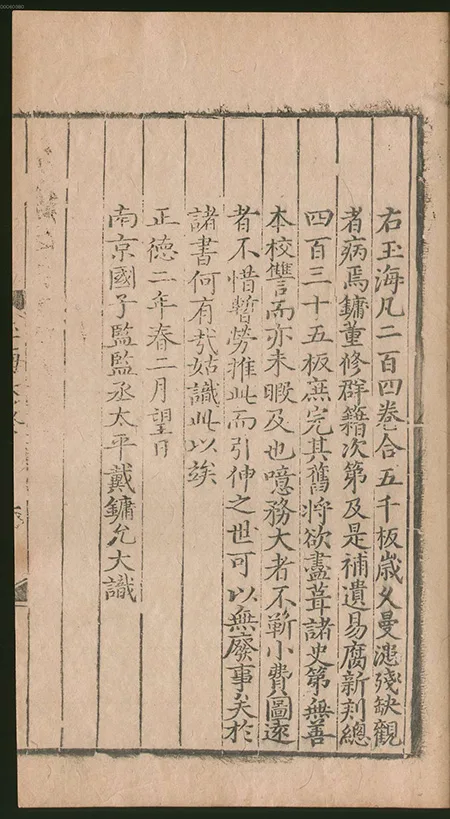

然而,岁月无情,书板在历经风雨后逐渐漫漶残缺 。元至正十一年(1351 年),王应麟之孙王厚孙对其重加校雠,发现误漏多达六万多字 。他不辞辛劳,鸠工修补,修成《玉海》首部修补本 ,让这部古籍得以继续流传 。

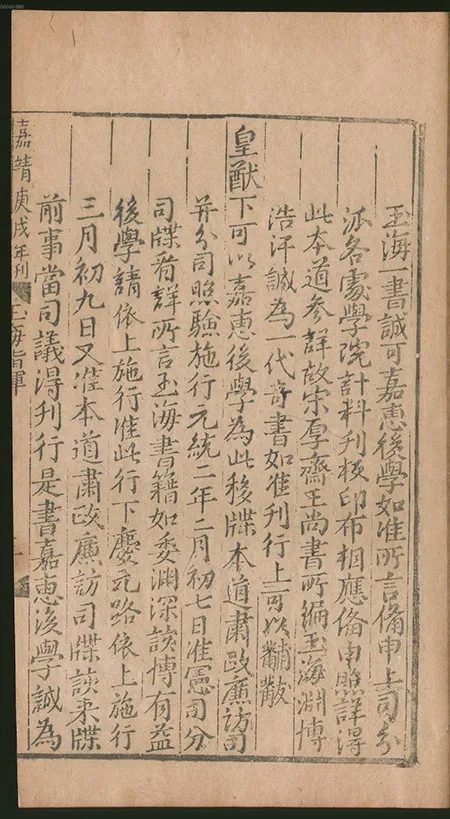

到了明代,书板归南京国子监 ,元板开始了漫长的修补历程 。正德元年(1506 年)的修补未见序跋 ,正德二年(1507 年),国子监监丞戴镛修板 ,但由于苦无善本校勘,讹误甚多 。此后,嘉靖六年、嘉靖二十九年、嘉靖三十一年、嘉靖三十四至三十六年 ,南京国子监均有递补 ,这些修补本大半保留了元刻旧貌 ,但修补之字与原本字体殊异 ,加之校勘未精,不为后人所重 。万历十三年、万历十七年 ,国子监又对此书进行两次大修 ,当时元刻之旧本已不过半 。此次大修选用校本较多,校勘亦精,使《玉海》的质量得到了显著提升 ,也为后人研究提供了更可靠的版本 。

清朝时期,《玉海》的命运依旧波折 。康熙二十六年(1687 年),李振裕补刻《玉海》 ,他在用旧本进行校勘的基础上,又 “考所自出之书以补之” ,为《玉海》的传承做出了重要贡献 。乾隆三年(1738 年),张华年再次组织修补此书 ,此时元刻本已不得见 。乾隆三十八年(1773 年),《玉海》被清撰修的《四库全书》收录 ,归入子部类书类 ,1992 年上海古籍出版社据此影印,通称四库类书丛刊本 。光绪九年(1883 年),浙江书局以文渊阁《四库全书》抄本为底本 ,用元、明递修、陆心源皕宋楼藏旧元本及原引之书校勘 ,成为现存较好的校勘本 。此后,1987 年江苏古籍出版社、上海书店 ,2003 年广陵书局 ,均以此版本作底本,发行影印本 ,让更多人有机会领略《玉海》的魅力 。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 宋朝 “考研神器” 有多牛?这本叫《玉海》的古籍,藏着千年未褪色的学霸智慧

墨韵书香

墨韵书香