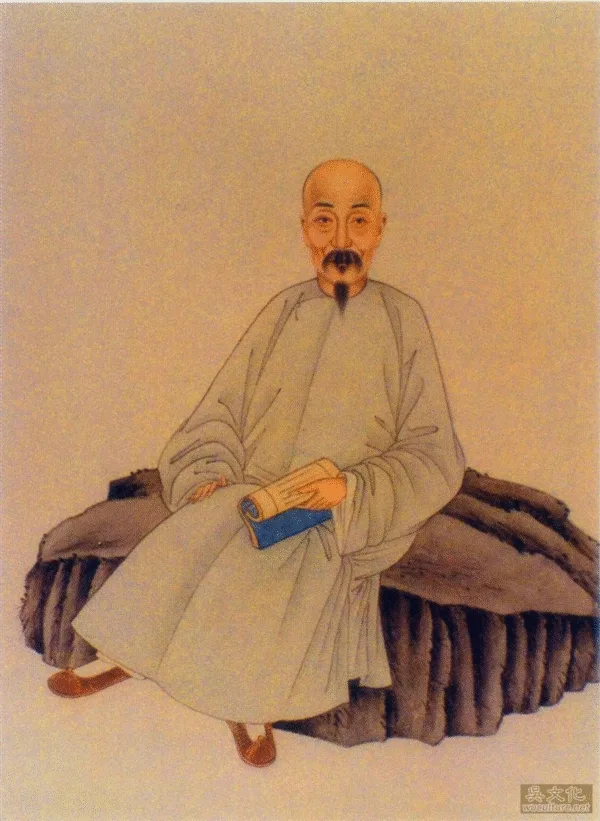

提及晚清的文化与历史舞台,总有一些人物打破 “术业有专攻” 的局限,以多面才华在时代浪潮中留下深刻印记。吴大澄(后多作 “吴大澂”)便是这样一位 “跨界奇才”—— 他是考古断代的先驱,用金石考证改写古史认知;是自成一派的书画家,笔下山水篆隶兼具风骨;更是临危受命的外交官,在东北边境与列强据理力争。这位晚清重臣,用一生串联起学术、艺术与家国责任,至今仍为后人所敬仰。今天,我们就走进吴大澄的世界,看他如何在多重身份中,活出属于自己的传奇。

书香世家起步,科举之路初显锋芒

1835 年,吴大澄出生于江苏吴县(今苏州)的一个书香世家。祖父吴俊是清代著名画家,擅长山水与花卉,父亲吴辛甲也曾任职官场,家中浓厚的文化氛围,让吴大澄自幼便浸润在诗文书画之中。幼年时,他便跟着祖父临摹碑帖,对着家中收藏的青铜器拓片细细揣摩,这份对传统文化的热爱,为他日后的金石研究埋下了种子。

与许多传统文人一样,吴大澄最初选择的是科举之路。不过,他的科举生涯并非一帆风顺 —— 早年多次应试皆未中第,直到 32 岁时才考中举人,4 年后(1871 年)终于金榜题名,得中进士,授翰林院编修。这段 “屡败屡战” 的经历,不仅磨炼了他的意志,更让他在等待机遇的过程中,有更多时间深耕金石考据与书画创作,为日后的 “厚积薄发” 打下坚实基础。

翰林院的任职经历,让吴大澄得以接触到更多宫廷收藏的珍贵文物。他常常利用工作之余,前往内务府库房观摩青铜器、碑刻拓本,对照文献典籍一一考证,甚至自掏腰包购买民间流散的金石器物。这段时光,成为他学术生涯的重要转折点,也让他逐渐形成了 “以实物证史” 的研究方法,区别于当时单纯依赖文献的传统学派。

金石考古先驱:用 “物证” 改写古史认知

提到吴大澄,绕不开他在金石学与考古领域的开创性贡献。晚清时期,金石学虽已兴起,但大多数学者仍停留在 “收藏鉴赏” 层面,而吴大澄则率先将金石研究与历史考证结合,用出土文物纠正了文献记载中的诸多谬误,被后世誉为 “近代考古断代学的奠基人之一”。

他最具代表性的成就,便是对 “金文”(青铜器铭文)的系统研究与古文字考释。1884 年,吴大澄出版《说文古籀补》,这是中国第一部专门考释甲骨文、金文等古文字的学术著作。在书中,他收集了当时所能见到的商周青铜器铭文、石鼓文等古文字资料,与《说文解字》中的篆文相互对照,不仅纠正了许慎在文字溯源上的多处错误,还首次提出 “古文字演变规律”,为后来的甲骨文研究开辟了道路。

更令人称道的是,吴大澄并非 “书斋学者”,他还亲自参与实地考察与文物保护。1886 年,他奉命前往山东、河南等地督办河工,途中特意绕道殷墟遗址(今河南安阳),实地勘察甲骨文出土地点,成为最早关注甲骨文出土地的学者之一。此外,他还积极收购流散民间的青铜器,其中最著名的便是 “大克鼎”—— 这件西周晚期的青铜重器,铭文长达 290 字,记载了周王赏赐贵族 “克” 的史实,是研究西周历史的重要物证。吴大澄得到大克鼎后,不仅精心修复,还多次拓印分赠学界,为金石研究提供了珍贵资料。如今,大克鼎与他收藏的另一件国宝 “大盂鼎” 一同藏于上海博物馆,成为镇馆之宝,而吴大澄当年的保护与研究,功不可没。

书画自成一派:笔墨间藏尽文人风骨

在学术之外,吴大澄的书画造诣同样堪称 “大家”。他的书法以篆书最为著名,初学李斯、李阳冰的小篆,后融入金文的浑厚古朴,形成了 “结体匀称、笔力遒劲” 的独特风格。与传统篆书的 “圆润流畅” 不同,吴大澄的篆书多了几分金石之气,笔画粗细变化自然,转折处刚劲有力,被时人称为 “吴派篆书”。他的篆书作品《篆书论语》《篆书千字文》,至今仍是书法学习者的经典范本。

除了篆书,吴大澄的山水画也极具特色。他的山水画师法 “四王”(王时敏、王鉴、王翚、王原祁),却不囿于仿古,而是融入了金石考据的严谨与文人的雅趣。画面构图简洁,笔墨苍劲,常常在山水之间点缀金石铭文或题诗,形成 “诗书画印” 一体的艺术效果。比如他的《山水轴》,画面中远山如黛,近水潺潺,山间茅屋隐约可见,右上角以篆书题诗一首,左下角钤盖自己的印章,整体意境清雅,既有传统文人画的闲适,又不失金石学家的厚重。

值得一提的是,吴大澄的书画创作始终与 “家国情怀” 相连。甲午战争期间,他虽已年近花甲,仍主动请缨赴前线,在军营中仍不忘提笔作画,所画《梅花图》题诗 “冰肌铁骨耐严寒,不怕风霜不怕难”,以此鼓舞士气;晚年归隐后,他仍常以书画寄托对国家命运的担忧,笔下的山水多了几分沉郁,却始终透着不屈的风骨。

临危受命的外交官:在东北边境捍卫家国尊严

如果说金石与书画是吴大澄的 “文心”,那么外交与军事则是他的 “侠骨”。19 世纪 80 年代,清朝东北边境面临俄国的觊觎,此前签订的《中俄瑷珲条约》《北京条约》中,关于边境线的划定存在诸多模糊之处,俄国趁机侵占中国领土。1886 年,清廷任命吴大澄为 “会勘中俄边界大臣”,与俄国代表共同勘定东北边境,这是他一生中最具挑战性的 “跨界” 任务。

出发前,吴大澄做了充分准备 —— 他查阅了大量历史文献,收集了历代东北边境的地图与碑刻资料,甚至亲自研究国际法,为谈判积累证据。抵达边境后,他不顾严寒,沿着黑龙江、乌苏里江实地勘察,发现俄国侵占的 “黑顶子” 地区(今吉林珲春附近),早在明朝就设有卫所,并有清朝的界碑为证。在谈判桌上,俄国代表起初态度傲慢,否认中国对该地区的主权,吴大澄则拿出事先准备好的文献、地图与碑刻拓片,一一驳斥,最终迫使俄国归还了黑顶子地区,收回了珲春的出海权。

不仅如此,吴大澄还在边境线立下新的界碑,其中最著名的便是 “土” 字界碑。他特意在界碑上用篆书刻下 “疆域有表国有维,此柱可立不可移”,以此警示后人捍卫领土完整。如今,这些界碑仍矗立在东北边境,成为吴大澄捍卫国家主权的历史见证。这次勘界,被视为晚清外交史上少有的 “胜利”,吴大澄也因此被时人誉为 “爱国名臣”。

晚年沉浮与传承:让才华照亮后世

甲午战争爆发后,60 岁的吴大澄再次临危受命,担任湖南巡抚,负责督办东征军务。他亲自招募士兵,组建 “湘军” 开赴前线,却因清军整体战斗力低下、指挥失当而遭遇兵败。战后,吴大澄被革职留任,次年便因病辞官,回到苏州故里。

归隐后的吴大澄,将全部精力投入到文化传承中。他整理毕生收藏的金石文物,编撰《愙斋集古录》《权衡度量实验考》等学术著作,其中《愙斋集古录》收录了他收藏的 1144 件青铜器铭文拓片,至今仍是研究商周历史的重要资料。此外,他还在家中开设 “愙斋书院”,招收弟子传授金石、书画之学,培养了一批优秀的文化人才,其中就包括后来的著名书画家陆恢、吴昌硕(吴昌硕曾师从吴大澄学习篆书)。

1902 年,吴大澄在苏州病逝,享年 68 岁。他的一生,虽历经官场沉浮,却始终以 “治学严谨、爱国担当” 为准则,在金石、书画、外交等多个领域都取得了卓越成就。如今,他的书画作品被北京故宫博物院、上海博物馆等机构珍藏,学术著作仍被学者们广泛引用,而他在东北边境捍卫国家主权的故事,更是成为后世铭记的爱国典范。

结语:跨越时空的 “跨界精神”

回望吴大澄的一生,我们看到的不仅是一位晚清学者、艺术家与官员的多重身份,更是一种 “不拘一格、勇于担当” 的跨界精神。在那个风雨飘摇的时代,他用金石考据守护传统文化,用书画创作抒发文人情怀,用外交智慧捍卫家国尊严,将个人才华与时代责任紧密相连。

如今,我们生活在一个更加多元的时代,“跨界” 早已不是新鲜事,但吴大澄身上那种 “做一事、精一事” 的严谨态度,那种 “临危受命、挺身而出” 的担当精神,依然值得我们学习。无论是治学、创作还是工作,只要我们像吴大澄那样,以热爱为基、以责任为魂,便能在自己的领域书写属于自己的精彩。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 吴大澄:晚清跨界奇才,在金石、书画与家国间书写传奇

墨韵书香

墨韵书香