一、怀素与《四十二章经》的历史渊源

唐代大历十三年,42 岁的怀素被佛经中对雁荡山的美妙记述所吸引,踏上了南方之旅。他背着简单的行囊,怀揣着 “秋毫茧纸”,一路历经艰辛。这年秋天,怀素终于抵达雁荡山,投宿于雁荡精舍。精舍主人对他极为敬重,给予了殷勤周到的接待。

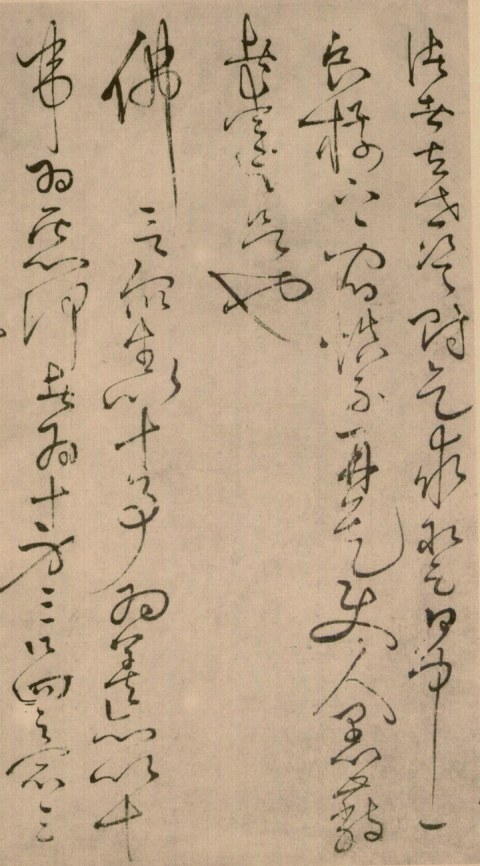

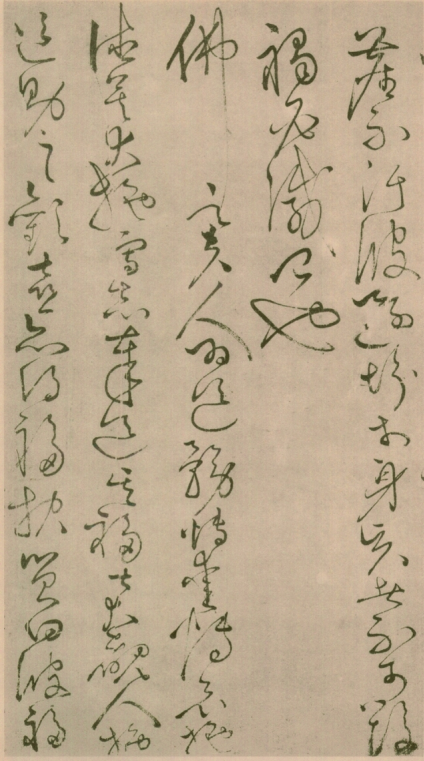

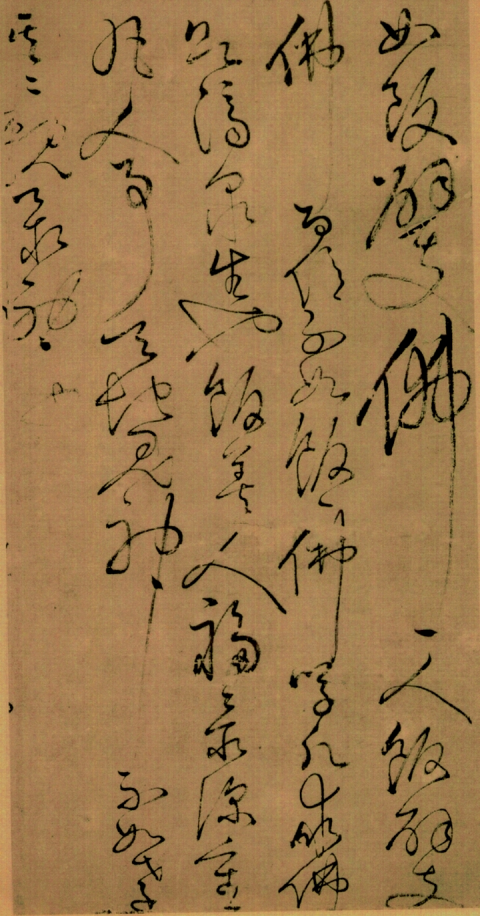

怀素尽情领略了雁荡山的奇峰、怪石、巨嶂、飞瀑,大自然的鬼斧神工让他陶醉其中,也为他的书法创作带来了无尽的灵感。此时,仰慕怀素大名的精舍住持趁机向他索书留念。怀素欣然应允,取出嚢中的秋毫茧纸,以擅长的细草书抄写了小乘经典《四十二章经》。

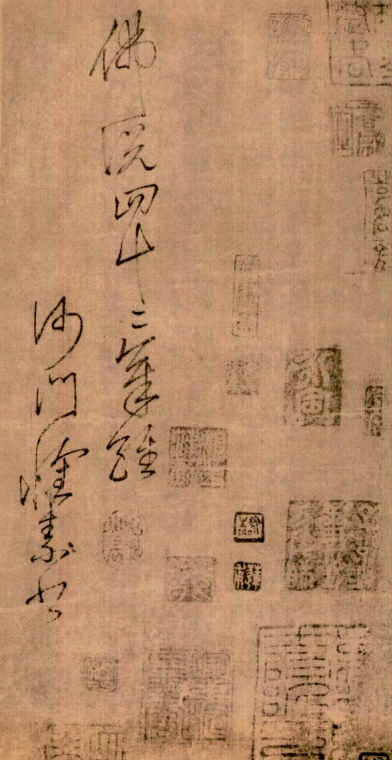

这部草书佛经长卷长约 3 丈,共 248 行,2663 字,堪称长篇巨制。据记载,北宋时曾为大觉禅师所得。上世纪 20 年代,被江苏无锡的周濂、浦永清二人收藏。1928 年,中华书局出版的《古今名人墨迹大观》收录了此卷。卷后附有大觉禅师跋文,对怀素的书法给予了高度评价,称其 “落笔纵横,挥毫掣电,怪雨狂风,随手变化,隐见莫测”。大画家徐悲鸿在他画的《怀素写蕉叶图》中甚至说:“藏真四十二章经,前无古人,后无来者,诚当以书佛目之。”

怀素的《四十二章经》不仅是一部书法杰作,更是他与佛教文化深厚渊源的见证。作为出家人,怀素对佛经有着深刻的理解和感悟。他以草书抄写佛经,既是对佛教的虔诚表达,也是他书法艺术的一次升华。这部作品展现了怀素高超的书法技艺和独特的艺术风格,成为了中国书法史上的一颗璀璨明珠。

二、艺术价值的璀璨绽放

(一)三绝之作的美誉

《怀素草书 <四十二章经>》被誉为名经、名僧、名迹完美结合的 “三绝” 之作,实至名归。作为中国第一部汉文佛经,《四十二章经》本身就具有极高的历史价值和宗教意义。而怀素作为唐代著名书法家,以其高超的草书技艺和独特的艺术风格闻名于世。再加上这部作品精湛的书法艺术,使得 “三绝” 之名当之无愧。

徐悲鸿等名家对这部作品给予了高度评价。徐悲鸿在《怀素写蕉叶图》中称 “藏真四十二章经,前无古人,后无来者,诚当以书佛目之。” 如此高的评价,充分体现了《四十二章经》在艺术史上的重要地位。

(二)独特的书法风格

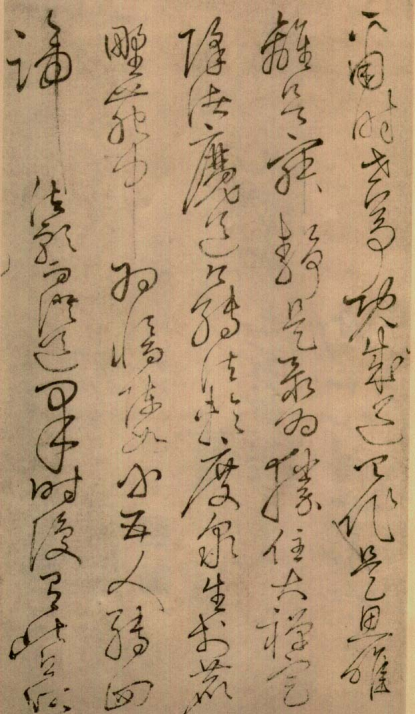

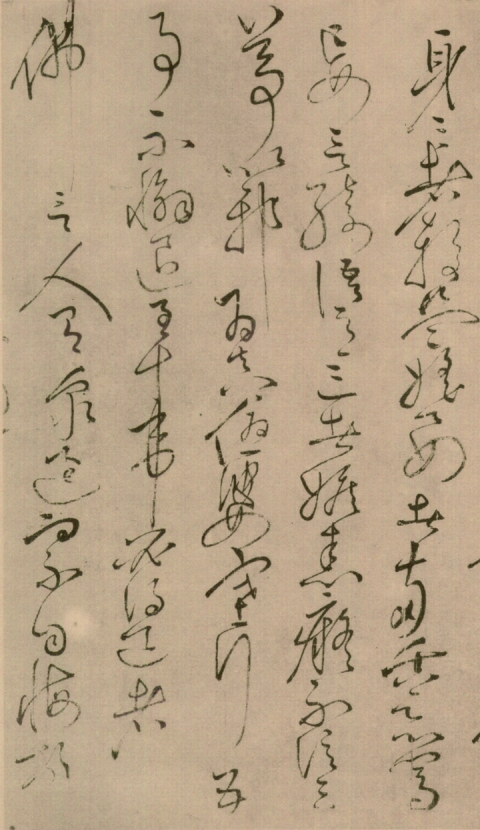

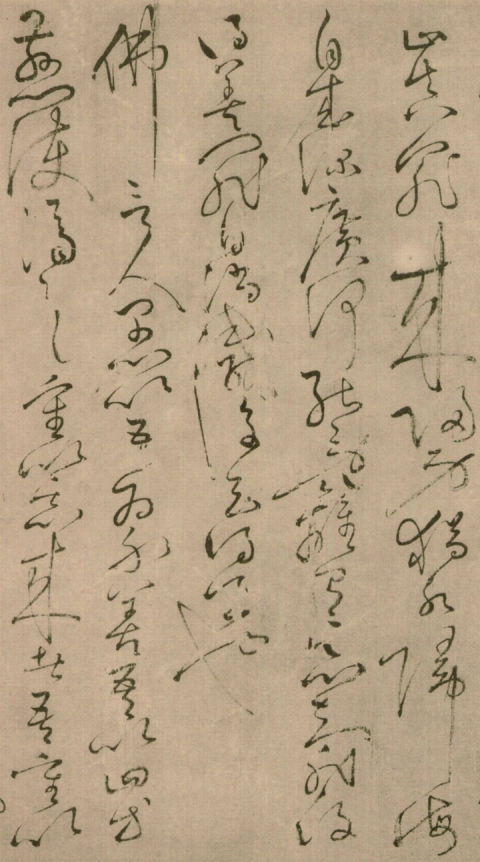

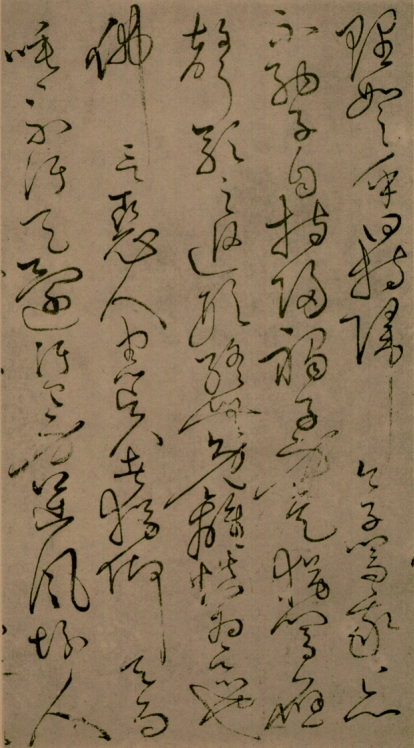

怀素以细笔狂草书写《四十二章经》,满纸云烟,展现出了极高的艺术水准。在草书艺术上,怀素的高超技艺令人叹为观止。其线条质量无人能比,每一个笔画都充满了力量和韵味。

这部作品洋洋洒洒,无拘无束,体现了怀素作为出家人的洒脱与自在。与一般的写经作品不同,怀素的《四十二章经》没有遵循传统的字距和行距,而是自由奔放地书写,展现出了强烈的个性和创新精神。

(三)不同书风的体现

怀素的作品风格多样,《四十二章经》在其书风体系中占据着独特的地位。与《自叙帖》相比,《四十二章经》的风格略有不同。《自叙帖》点画精到,草法准确,神采飞动,风流潇洒,对后世影响深远。而《四十二章经》在圆转的基础上增加了方折笔的运用,结体变化莫测,错位、穿插,结字变化奇绝。

在章法上,《四十二章经》字与字之间连绵不绝,实连、虚连、穿插、避让,大小对比明显,墨色浓淡变化丰富,还有长线条的运用较多。这种独特的风格使得《四十二章经》成为了怀素书法艺术中的一颗璀璨明珠。

三、历史地位的卓越彰显

(一)草书史上的不朽传奇

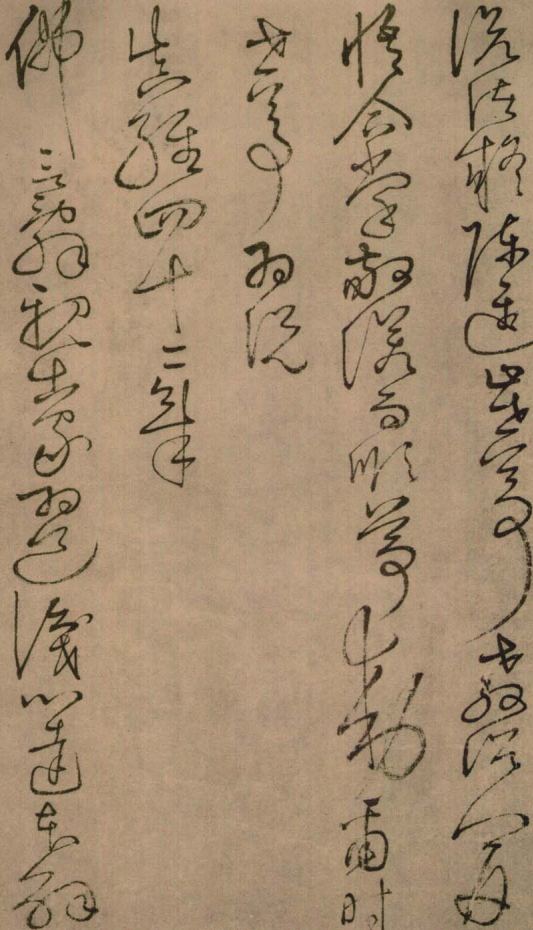

怀素的《四十二章经》在中国草书史上无疑是一部不朽传奇。此作被世人称为 “三绝”,其意义重大非凡。作为中国第一部汉文佛经,《四十二章经》经文绝妙,承载着深厚的历史价值和宗教意义。怀素作为名僧,以其独特的书法风格抄写此经,使得这部作品成为了名迹。它是怀素艺术价值最高的作品之一,字数多达 2663 个,全卷长约 3 丈。在宋代编写《宣和书谱》时,怀素的作品还有一百多件,而到了晚近以来,如此极品且巨幅的草书存世仅此一件。其笔法神奇,变化莫测,每一个字的 “草法” 都极为精准,唐人之后,再难见到如此精妙的草书作品。历代名家收藏此作,卷尾处弟子的跋文更是生动地展现了怀素书法的风格特点,“落笔纵横,挥毫掣电,怪雨狂风,随手变化,隐见莫测……”。

(二)神仙境界的书法巅峰

怀素晚年的绝笔之作《四十二章经》被评价为达到了书法最高境界 “神仙之境”。有人将学习书法的境界分为五层,而怀素的《四十二章经》达到了最高境界。这件作品是怀素云游浙江雁荡山时,有感于壮丽风景而灵感大发写下的。它是怀素人生当中艺术价值最高的一幅字,甚至有人说即便是王羲之在世,也无法超越这幅字。此作历代被抄录多以工稳的小楷写就,而怀素则以绵延的 “细草” 书之,满纸烟云,观之令人心神激荡。

它不仅每一个字的草法精准,气息贯注,真力流淌,而且书写气质一气呵成,严谨端凝,没有丝毫尘俗之气,既有出家的冲淡和平和,又不失本性的狂逸表达。作为大草古法的传承人和开拓者,怀素的草书被历代书家奉为圭臬,这件作品对后世书法影响深远,为后人学习草书提供了丰富的笔法、字法、章法、墨法,是一座取之不尽的艺术宝藏。

四、真伪之辩的迷雾探索

(一)社会质疑与对比分析

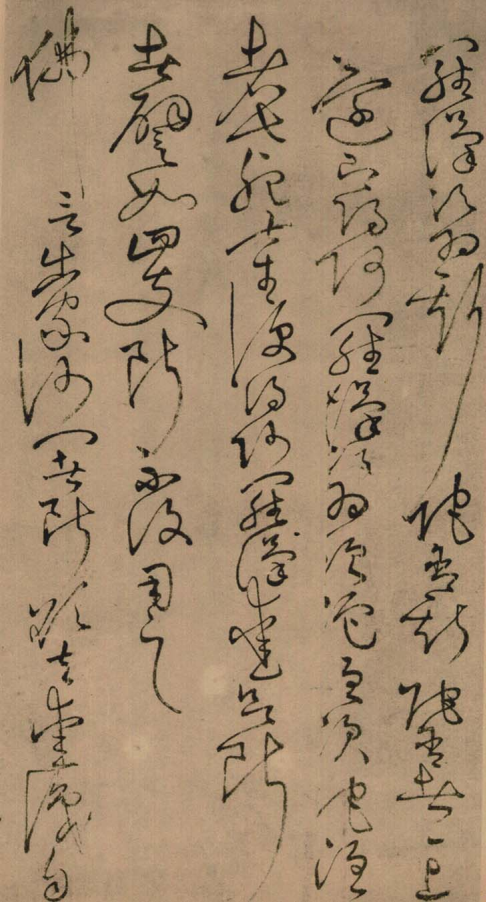

社会一直对怀素《四十二章经》存在伪作质疑。有人认为其书艺与怀素书风差异明显,运笔生硬,布局凌乱,缺失大师作品的神韵风范。为了更好地辨别真伪,人们对不同版本进行了对比分析。以民国刊印本(简称 “A 版”)和民间收藏本(简称 “B 版”)为例,二者差异显著。A 版圈转运笔生硬,走样变形,缺失圆润自然;而 B 版则圈转自然,尽显圆润。

在草书连笔方面,A 版把一笔成字写成二至三笔成字,如 “毒” 字红圈中心两笔相交处,作者还惯书添补上一点。相比之下,B 版许多字是一笔到底圈绕成字,体现了怀素狂草的疾速刚劲,飞动流畅。例如 “五何” 两字,A 版是两至三笔写成,且有废笔拖尾生硬转折;B 版是一笔写成,一笔而下自然顺接。艺术作品虽不会完全一样,但重复书写出现相同差异,显然是书写习惯的体现,这表明 A、B 版差异不是偶然现象。

(二)民间收藏本的出现

原以为怀素《四十二章经》书卷真伪辨别是一件悬案,未料民间收藏惊现另一版本。民间收藏的 B 版书卷纵高 65 厘米,卷长 830 厘米(含题跋),单字均高 15 厘米,书写约二百字。B 版与 A 版内容、书体相同,但书迹对比一目了然。这为文史书法研究提供了新的视角。怀素传世当代书迹多为碑帖,真迹有《自叙帖》藏于台北故宫博物院,《苦笋帖》藏于上海博物馆,《论书帖》藏于辽宁博物馆,传闻民间收藏有多件怀素真迹未公开露面。民间收藏本的出现,引发了人们对怀素书迹真伪的进一步思考,也为书法鉴定和研究提供了更多的素材和可能性。

五、《四十二章经》经文探讨

(一)经文的历史流传

《四十二章经》作为中国第一部汉文佛经,其历史背景深厚。佛教自公元六十七年传入中国以来,《四十二章经》便作为最早被引入的佛经之一,至今已有近两千年的历史。

这部经文的流传过程充满了波折。早期流传的《四十二章经》是一部小乘经典,主要讲述解脱道。但在流传过程中不断被添加修改,加入了大乘佛教的内容,还融入了儒家和道家思想,唐朝之后又加入了禅宗思想。

例如,唐朝怀素和尚的草书《四十二章经》中一段内容与现今流传的大正藏版本就有明显差异,划线部分就是被修改和添加的内容。

怀素版的 “不如饭一佛” 被改成了 “不如饭一三世诸佛”,且大正藏版本在末尾添加了一句 “饭千亿三世诸佛不如饭一无念无住无修无证之者”。至于是什么时候添加上去的,现在还没有弄清楚。

(二)经文的内容特点

《四十二章经》的结构仿照了《道德经》和《孝经》,且含有大量的儒家和道家思想,这也成为其是否为伪经争议的焦点之一。从内容上看,《四十二章经》极为支离破碎,虽然大部分的内容出自 “阿含类” 的经书,但却丝毫没有体系,而且在表达方式上借用了大量儒家与道家的词汇。比如:第三、十、二十四、三十三、三十九章等都出自于《中阿含经》,而第六、七、十七、二十、二十六、三十三、三十七章等都出自于《杂阿含经》,其中还有很多章节出自《长阿含经》与《增一阿含经》。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 怀素草书《四十二章经》名经、名僧、名迹 “三绝” 之作

墨韵书香

墨韵书香