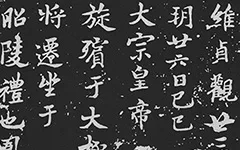

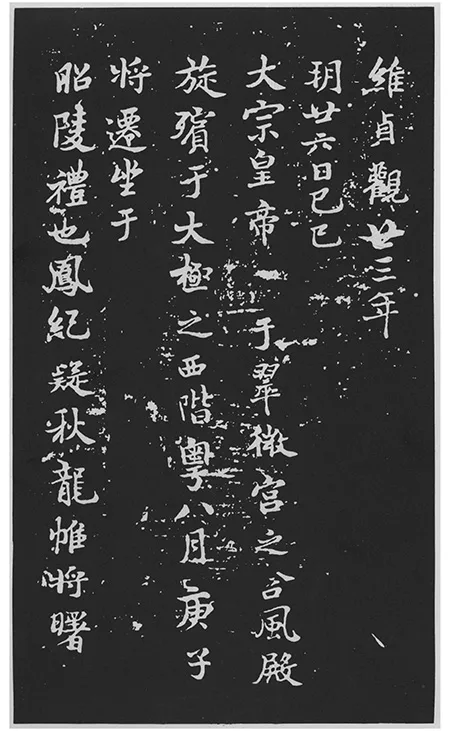

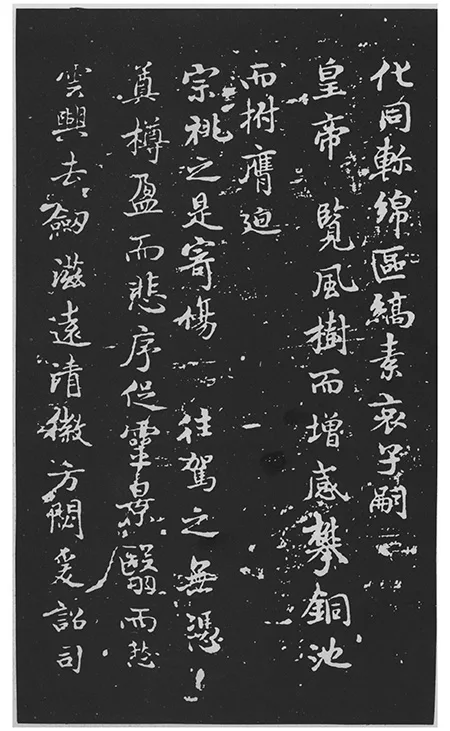

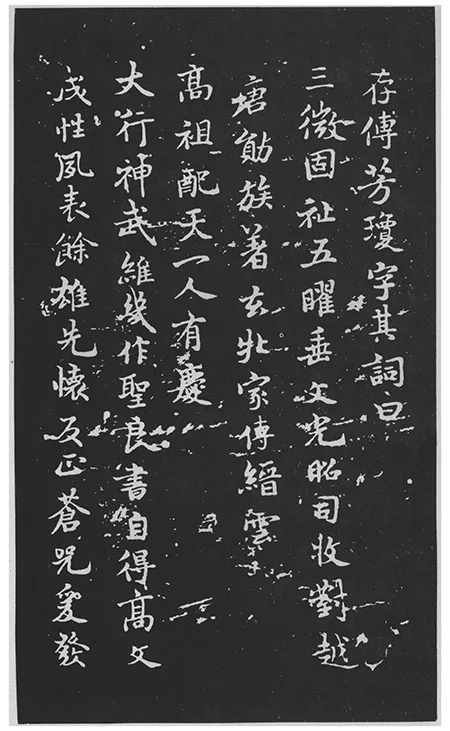

《文皇哀册》是唐代书法家褚遂良于贞观二十三年(649 年)为唐太宗李世民驾崩而作的哀悼文书,内容为悼念文皇帝的哀辞。唐太宗临终前,褚遂良与长孙无忌同被委以托孤重任,其政治地位与书法造诣在此时期达到巅峰。作为中书令,褚遂良按唐代丧礼制度主持遣奠之礼并撰写哀册,故其撰文并书写的身份符合历史情境。哀册全文近 700 字,详述太宗生平功绩及丧葬仪程,文辞庄重悲切,后随葬昭陵。

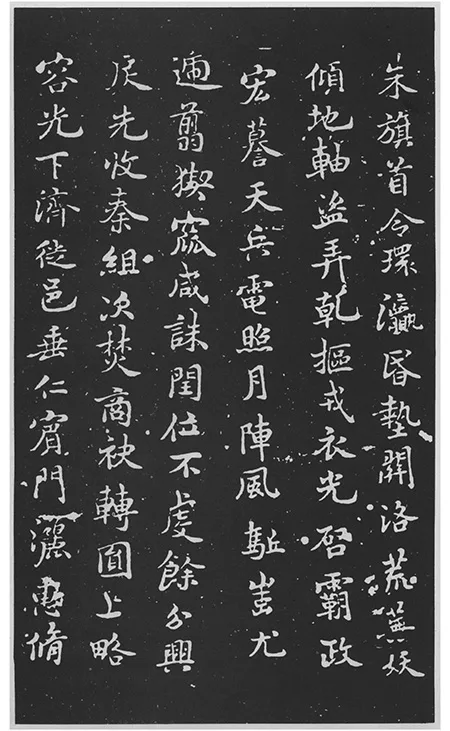

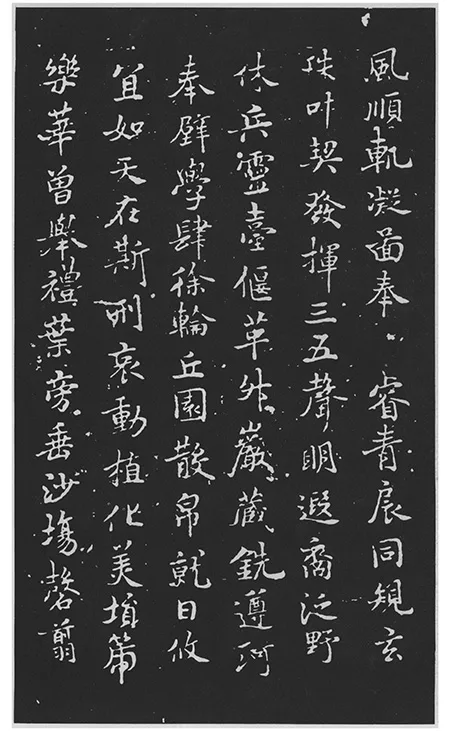

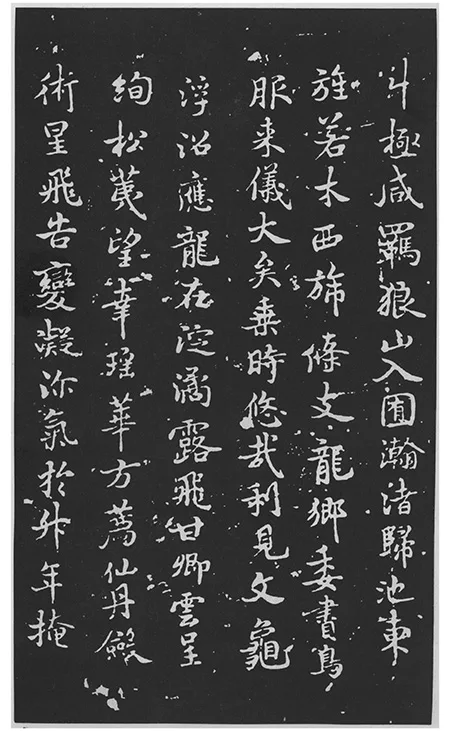

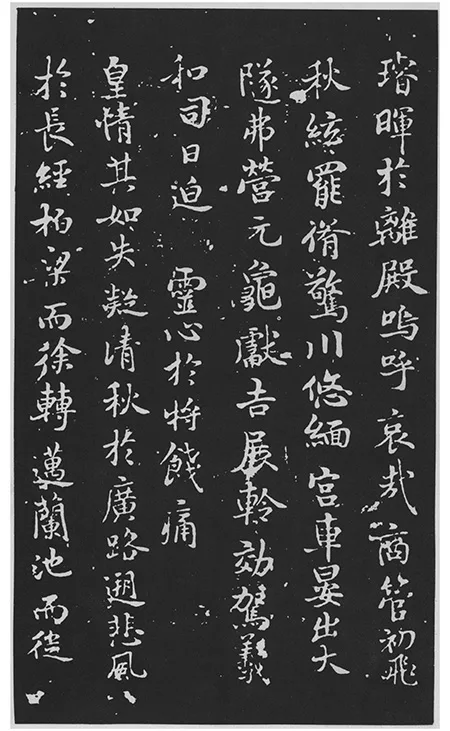

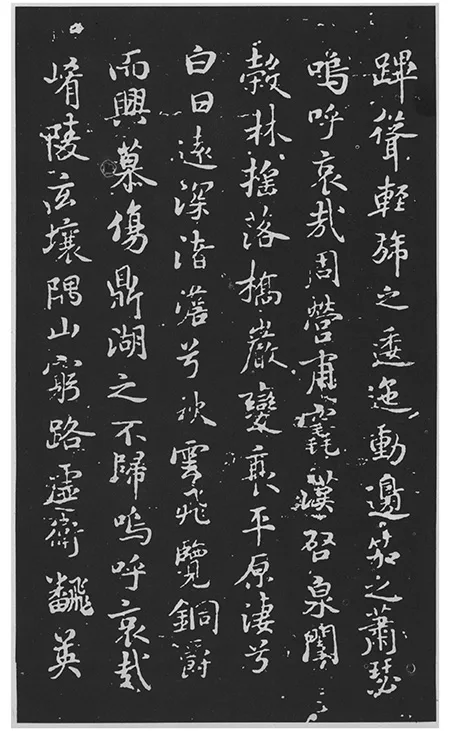

褚遂良书法初学虞世南,后取法王羲之,并融汇汉隶笔意,形成 “疏瘦劲炼、外拓内振” 的独特风格。《文皇哀册》虽为小楷,却兼具行书之灵动与隶书之古拙:

笔法:以中锋为主,提按分明,线条瘦劲而内含张力,如横画收笔的波磔体现隶书笔意,结体疏朗宽绰,章法错落有致。

融合创新:将隶书的宽博融入楷书,打破隋碑的板正,形成 “外拓取姿,内藏法度” 的风貌,如 “皇”“德” 等字的横画起笔略带波磔,收笔利落如刀,刚柔相济。

情感表达:墨色层次丰富,起笔饱满如泣血,收笔枯笔飞白似哀思绵绵,细微的笔法变化(如 “哀” 字长撇的哽咽感)赋予作品生命的温度。

张怀瓘评其书 “若瑶台青琐,窅映春林”,恰指其兼具华丽与刚健的特质;米芾称其 “真字有隶法,自成一家”,董其昌则认为此作超越《千字文》《孟法师碑》,为褚书巅峰之作。

真迹曾藏于宋高宗内府,后经岳珂、郭守敬、王世贞等名家递藏,明末失传。现存版本主要为石刻本及摹本:

宋初拓本:日本高岛菊次郎藏本,卷首有薛绍彭题 “唐文皇哀册褚遂良书”,成亲王题签 “宋初拓文皇哀册,伯恭先生藏”。

明严澄勾摹本:王世贞友人之子严澄的双钩填廓本,被认为最接近原作,现藏于美国翁万戈夫妇处。

丛帖刻本:曾刻入《戏鸿堂帖》《玉烟堂帖》等,流传有序。

褚遂良与唐太宗情谊深厚,太宗曾命其鉴定内府所藏王羲之墨迹,足见信任。太宗驾崩后,褚遂良悲痛至极,史载其 “马误入人家而不觉”,将哀思倾注于《文皇哀册》的书写中。作为托孤大臣,他在文中既表达对太宗 “以铜为镜” 知遇之恩的感戴,亦以书法为贞观时代写下庄重注脚,字里行间凝结着君臣相得的悲怆。

《文皇哀册》原随葬昭陵,五代时期,盗墓者温韬发掘昭陵,虽未找到传说中的王羲之《兰亭序》,却将《哀册》盗出,使其重现于世。此次盗墓事件不仅改变了《哀册》的命运,也引发后世对昭陵宝藏的持续关注。

明代以来,部分学者(如王世贞、董其昌)怀疑所见《哀册》实为米芾临本,因其笔法与米芾《皇太后挽词》高度相似。米友仁曾题跋称 “此书盖其晚年笔”,却被质疑刻意掩盖真相。这一争议折射出书法史中真伪考辨的复杂性,也从侧面印证了《哀册》艺术魅力的经久不衰。

《文皇哀册》开创了 “以书法载哀情” 的先河,其融合晋韵与唐法的风格深刻影响后世:

直接启发:米芾《向太后挽词帖》、董其昌临本皆取法于此,笔意灵动处如出一辙。

技法传承:其 “意胜于法” 的特点为颜真卿、柳公权等书家提供借鉴,成为唐代楷书从 “尚法” 向 “尚意” 过渡的关键节点。

文化象征:作品承载着初唐气象与个人心迹,被视为 “广大教化之主” 的典范,至今仍被视为研习小楷的经典范本。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 唐 褚遂良 行楷《文皇哀册》欣赏 唐太宗李世民驾崩而作的哀悼文书

墨韵书香

墨韵书香