你能想象吗?一幅看似寥寥数笔的山水册页,竟藏着一个皇室后裔的血泪与狂癫。当清代画坛还在追捧精致工细的院体画时,一位剃度为僧的 “疯子” 用颤抖的笔墨,在《山水图册》里画下了满纸孤寂 —— 他就是朱耷,那个把亡国之痛揉进墨汁里的八大山人。

从宗室贵胄到疯癫画僧:命运的断崖式坠落

朱耷的人生,是被时代硬生生劈成两半的。1626 年,他出生在江西南昌的宁王府,是明太祖朱元璋第十七子朱权的九世孙。作为大明宗室,他自幼饱读诗书,书法绘画天赋早露,本应过着锦衣玉食的贵族生活。但 1644 年甲申之变,李自成攻破北京,崇祯自缢,随后清军入关,朱明王朝轰然倒塌。这一年,朱耷刚满 18 岁,一夜之间从云端跌入泥沼。

为了躲避清军的追杀,他隐姓埋名,躲进深山。23 岁时,他剃度出家,法名 “传綮”。但亡国之痛如同附骨之疽,在青灯古佛旁愈发噬心。据清代陈鼎《八大山人传》记载,34 岁那年,朱耷突然 “病癫”:他撕裂僧衣,奔走于市,时而狂笑,时而痛哭,甚至在街头打滚。邻里以为他真的疯了,却不知这癫狂背后,是一个文人对故国最深沉的祭奠。

疯癫数年后,他突然清醒,还俗后自号 “八大山人”。这个名号暗藏玄机:“八大” 连写似 “哭之”,又似 “笑之”,道尽了他哭笑不得的人生境遇。而他的《山水图册》,正是在这种痛彻心扉的清醒中诞生的。

《山水图册》:空寂笔墨里的无声呐喊

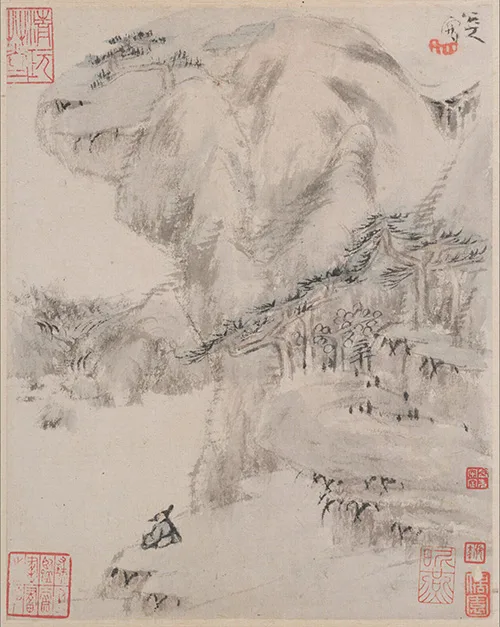

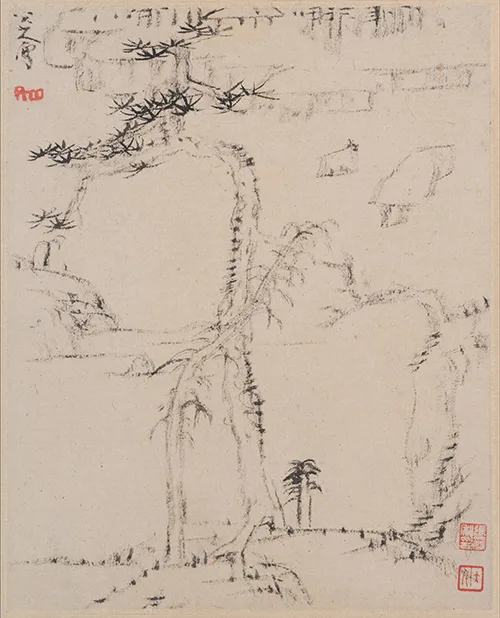

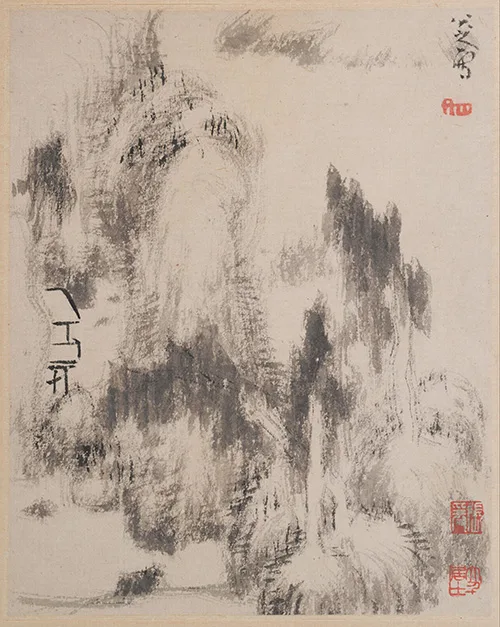

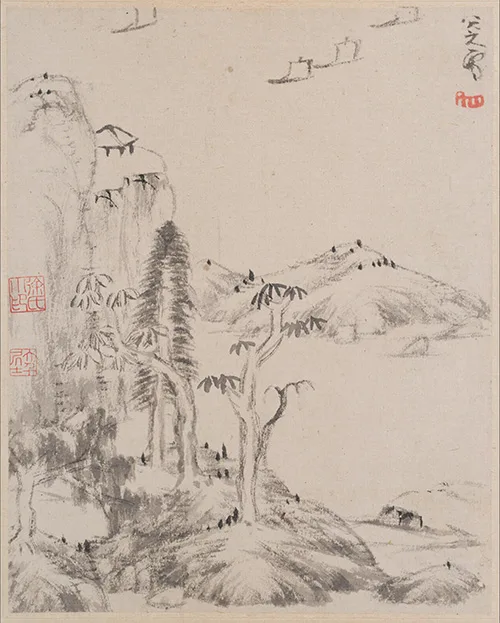

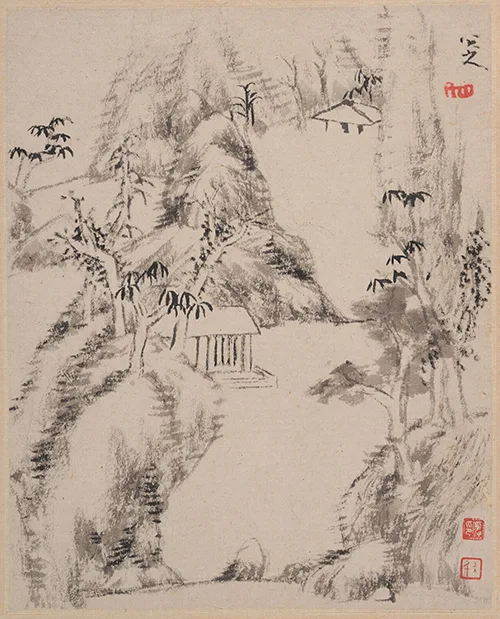

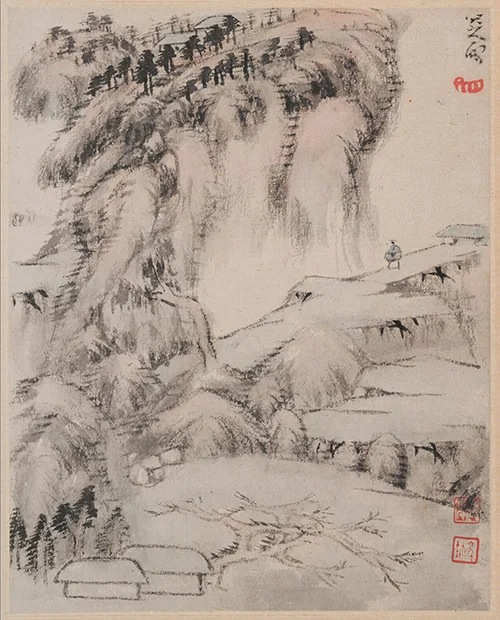

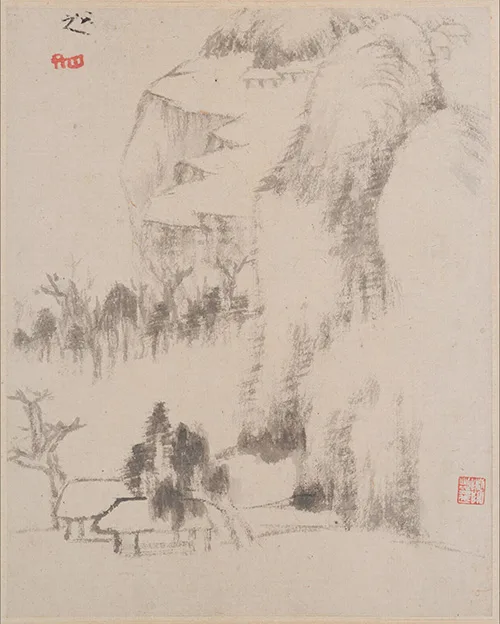

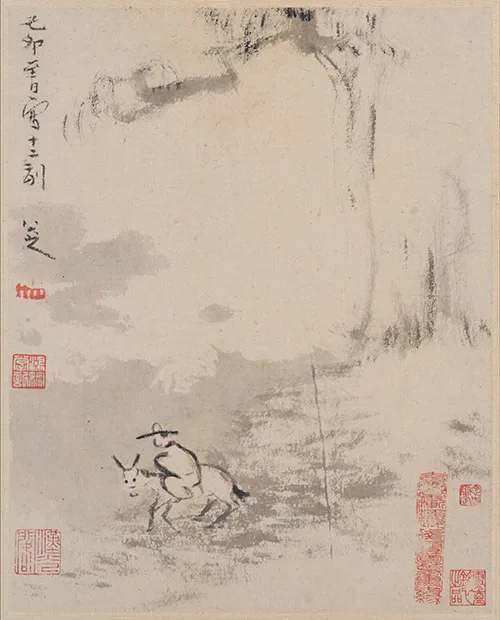

现存的《山水图册》共八开,纸本墨笔,每开不过盈尺,却堪称中国文人画的巅峰之作。册页里没有繁花似锦,没有亭台楼阁,只有光秃秃的山、孤零零的树、空荡荡的水,连点缀的渔翁都背对着观者,仿佛在与整个世界对峙。

他的笔法极简到极致:山石用寥寥数笔 “折带皴”,墨色浓淡干湿一气呵成,看似随意涂抹,却暗合 “计白当黑” 的哲学。画中偶见的鱼鸟,眼睛都翻着白眼 —— 这是八大山人的标志性符号。有人说这是他对世事的蔑视,也有人说,这是他不敢直视亡国惨状的自我放逐。正如他在题画诗中所写:“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河”,墨色里藏的全是未干的泪痕。

这幅图册创作于他晚年,此时的他早已看透世事。有记载说,他画山水时从不起草稿,提笔便画,画错了就随手团掉,绝不将就。有一次,一位权贵想求他的画,他闭门不见,对方硬是从门缝里塞进银子,他竟将银子扔了出去,骂道:“吾岂为利所役者?” 这种孤高,在《山水图册》的空寂构图里体现得淋漓尽致 —— 他宁愿画一片荒芜,也不愿向世俗低头。

传奇流传:从废纸到国宝的逆袭

八大山人在世时,他的画并不被主流认可。当时的画坛推崇 “四王” 的仿古画风,觉得他的画 “怪诞不经”。据说他常把画好的作品随手丢弃,有个小和尚偷偷捡回来藏着,才让这些珍品得以留存。

直到清末,吴昌硕、齐白石等画家偶然见到他的真迹,才惊为天人。齐白石曾说:“青藤(徐渭)、雪个(八大山人)、大涤子(石涛)之画,能横涂纵抹,余心极服之。” 如今,《山水图册》被珍藏在故宫博物院,成为研究明末清初文人精神的重要物证。

当我们站在这幅图册前,看到的不仅是山水,更是一个灵魂在时代洪流中的挣扎与坚守。那些翻着白眼的鱼鸟,那些空寂的山水,何尝不是每个不甘屈服者的精神写照?八大山人用一生告诉我们:真正的艺术,从来不是技巧的炫耀,而是生命最本真的呐喊。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 朱耷与《山水图册》:疯癫笔墨里的亡国孤魂

墨韵书香

墨韵书香