一、千年雅集的时空回响:从永和九年到嘉靖廿一

(一)一场跨越千年的精神朝圣

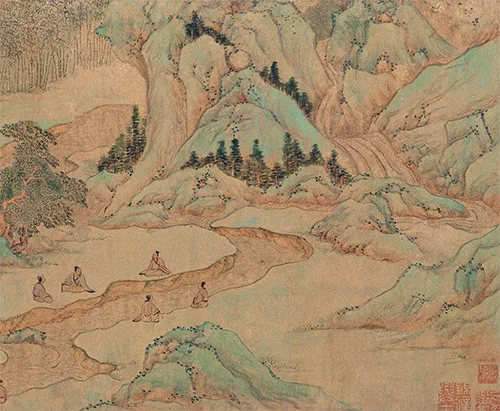

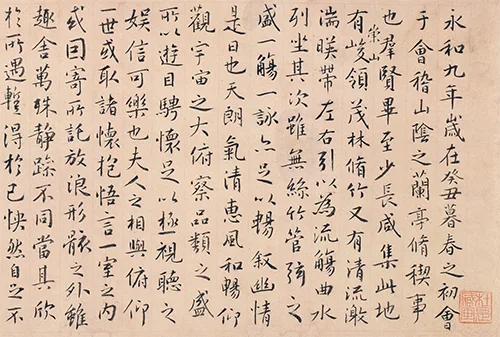

东晋永和九年,王羲之在兰亭雅集写下 “天下第一行书”,将文人对生命的感怀藏进山水。明代嘉靖廿一年(1542 年),73 岁的文徵明以细笔小青绿技法绘就《兰亭修契图》—— 这是他第三次刻画兰亭题材。对比 63 岁辽宁博物馆藏本、54 岁台北故宫藏本,此作中文士散坐舒展,色调柔和,满是 “快然自足” 的心境,恰是对王羲之 “游目骋怀” 精神的跨时空呼应。

(二)吴中风雅的接力传承

文徵明的老师沈周以 “曲水流觞” 般的人生定下吴门风雅基调,而文徵明前半生困于科举,57 岁辞官归乡后,才真正回归文人主场。他多次临写《兰亭序》、绘制兰亭图,将魏晋名士的放浪形骸,转化为吴中文人读书、作画、交友的雅致生活。画中 “清流激湍映带左右,士人列坐畅叙幽情” 的场景,既是对兰亭雅集的再现,更是吴中文化圈的真实写照。

二、笔墨里的风雅密码:细笔丹青中的文人意趣

(一)工细笔触里的时空对话

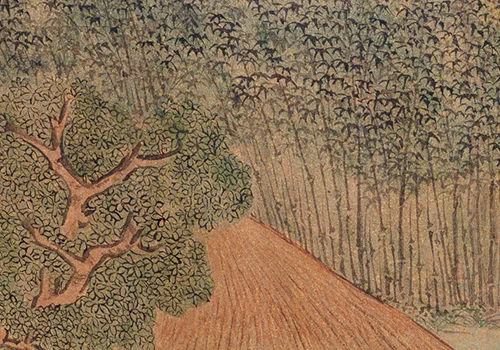

画面采用文氏独有的细笔小青绿技法:树木双勾填色,竹石空勾雅致,山峦以淡赭石大面积平涂,融合青绿与浅绛,既存晋唐遗韵,又消弭了传统青绿山水的明艳火气。人物虽小却刻画入微,王羲之居中而坐,衣袂左衽的细节暗合魏晋不羁之风;相较沈周的粗笔人物,文徵明笔下的士人更显细腻年轻,疏朗闲坐间尽是 “一觞一咏” 的悠然。

(二)山水布局中的哲学隐喻

溪水从右侧山间奔涌而下,至集会处渐缓成平坡,暗合《兰亭序》“清流激湍,映带左右” 的意境。远处崇山与近处茂林相映,亭台界画精准却不突兀,藏着儒家 “乐山乐水” 的哲学 —— 山水不只是自然景观,更是文人修养身心的载体。这种将孔门 “舞雩咏归” 之意融入山水的处理,让画作超越历史再现,成为文人精神世界的视觉表达。

三、画里画外的文人人生:在笔墨中安放灵魂

(一)仕途困顿后的自我觉醒

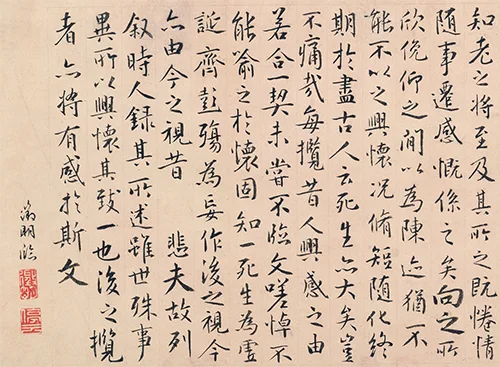

从 26 岁到 53 岁,文徵明十次科举落第;54 岁入翰林院,却难适官场,三年后便辞官归乡。画中 “虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏亦足以畅叙幽情”,正是他对官场喧嚣的摒弃,对文人本真生活的回归。73 岁创作此图时,嘉靖皇帝已不上早朝,吴中却因安定成为艺术沃土,文徵明在诗文书画中找到真正的 “快然自足”。正如画尾自跋所记,此作为友人 “兰亭” 别号而作,既是赠礼,更是自我心境的投射。

(二)生死哲思的图像化表达

《兰亭序》中 “死生亦大矣” 的感慨,在文徵明笔下化作画面的静谧与深沉:画中人物或沉思或笑谈,背景山水永恒静默,形成 “人生短暂而艺术永恒” 的隐喻。当嘉靖朝 “壬寅宫变” 等风波此起彼伏,文徵明选择在笔墨中构建超越时代的精神家园 —— 他临写的《兰亭序》与自创的山水场景相互呼应,完成了对魏晋哲学的明代诠释。

四、当古画照进现实:文人精神的当代启示

(一)在快时代寻找 “慢风雅”

文徵明笔下的雅集,没有丝竹喧嚣,只有山水清音与诗酒唱和。这种 “慢” 文化,恰是当代人心灵疗愈的良药。画中士人 “散怀一丘” 的状态提醒我们:在忙碌生活中留一方宁静,于自然与艺术中滋养性情 —— 不必真的曲水流觞,却可像文徵明那样,在自己的 “兰亭” 里找到精神寄托。

(二)传统与创新的永恒对话

文徵明三次绘兰亭图,每次都融入时代特色与个人心境,既致敬经典又突破传统。这种 “在传承中创新” 的态度,对当代文化创作极具启示:正如他将赵孟頫的青绿技法与吴门细笔结合,我们亦可从传统文化中汲取养分,让千年雅集的精神在现代社会焕发新生,让 “后之览者,亦将有感于斯文” 的文化传承永不中断。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 当吴中风雅遇见魏晋风度:文徵明《兰亭修契图》里的文人理想

墨韵书香

墨韵书香