一、引言:一则震惊书坛的 “海外遗珍” 爆料

你能想象吗?一件跨越千年的书法瑰宝,竟远渡重洋,静静安放在纽约大都会博物馆的展柜中,接受着全球艺术爱好者的瞻仰。它,就是被历代书家誉为 “书中龙象” 的王羲之《十七帖》。这部总计 1166 字的草书巨制,由 29 通信札汇编而成,耗时 14 年创作完成,不仅被联合国列为 “世界级文物”,更是中国人理想审美的生动映照。那么,这件海外遗珍究竟有着怎样的传奇身世?它又为何能成为中国人心中永恒的艺术符号?

二、千年神作的前世今生:从宫廷秘藏到世界珍宝

(一)14 年淬炼:笔尖流淌的魏晋风度

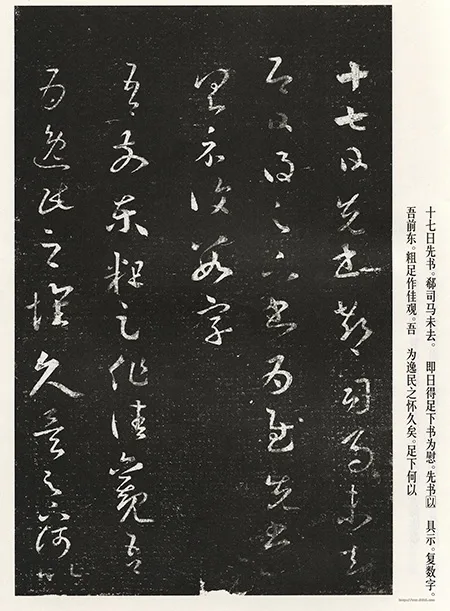

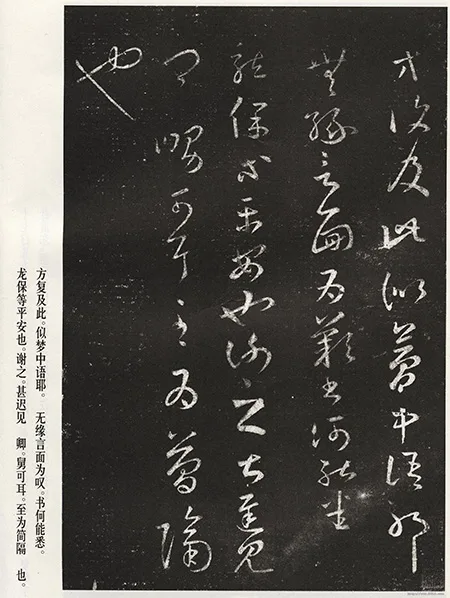

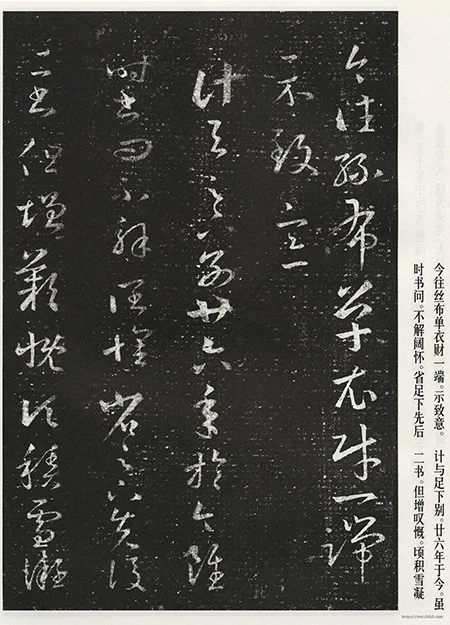

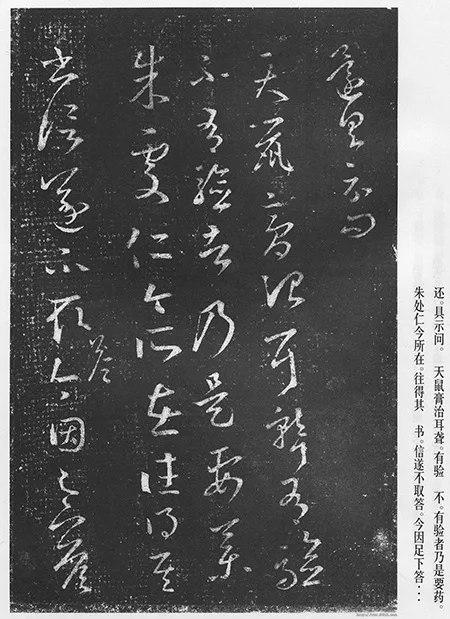

公元 347 年至 361 年间,王羲之在与友人周抚的通信中,将日常琐事、人生感怀化作笔下风云。从 “积雪凝寒,体中何如” 的嘘寒问暖,到 “游目秦川,感思兼伤” 的家国情怀,29 通手札历时 14 年积累,最终由唐太宗李世民亲自监制,集合成卷。《法书要录》记载:“太宗购求二王书,取其书迹与言语以类相从缀成卷”,成就了这部 “长一丈二尺,煊赫著名” 的草书典范。

(二)颠沛流离的传世之路

这部承载着晋人风骨的神作,历经千年风雨:宋拓 “朱批本” 因清晰呈现王羲之 “顺锋起笔、衄挫调锋” 的笔法精髓,成为历代临帖首选;清代被溥仪裹挟出宫后辗转流入日本,最终落户美国大都会博物馆,与《行穰帖》并称 “海外王字双绝”。即便身处异国,其 “笔法古质浑然,有篆籀遗意” 的艺术魅力,仍让全球艺术界为之倾倒。

三、1166 字里的美学奇迹:解构 “书中龙象” 的终极奥秘

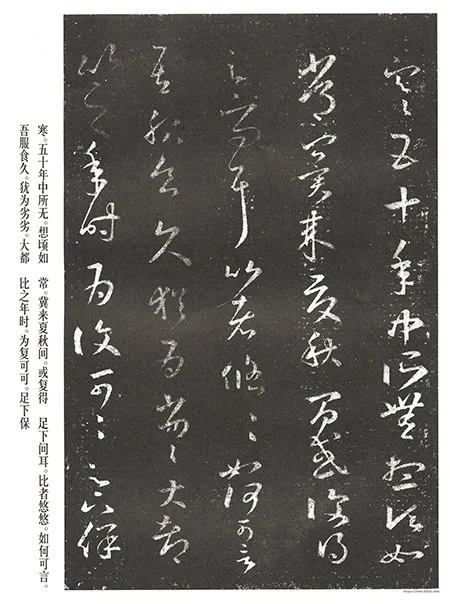

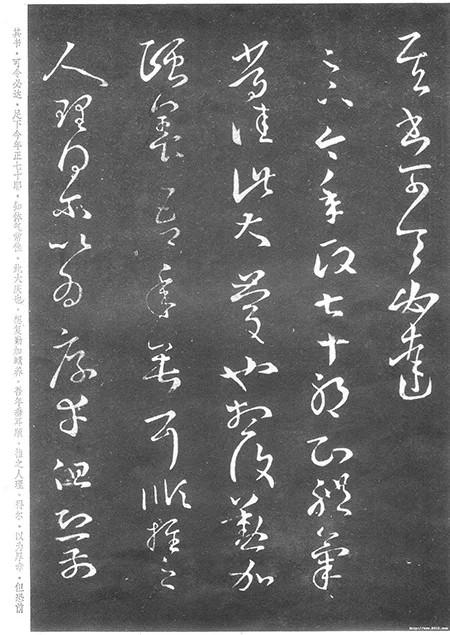

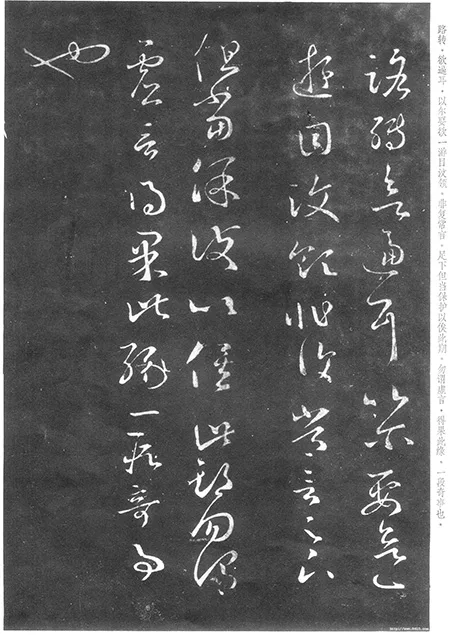

(一)笔法:在规矩与自由间舞蹈

王羲之在此作中展现了 “笔笔中锋” 的超凡控制力:起笔如 “尖锋入纸” 般轻盈,行笔似 “篆籀绞转” 般浑厚,收笔若 “折钗股” 般遒劲。《青李来禽帖》中 “青” 字的牵丝映带,《游目帖》里 “游” 字的提按转折,无不见证着他 “一搨直下” 的独特技法,既打破隶书的刻板,又未陷入狂草的乖张,在法度与性情间达成完美平衡。

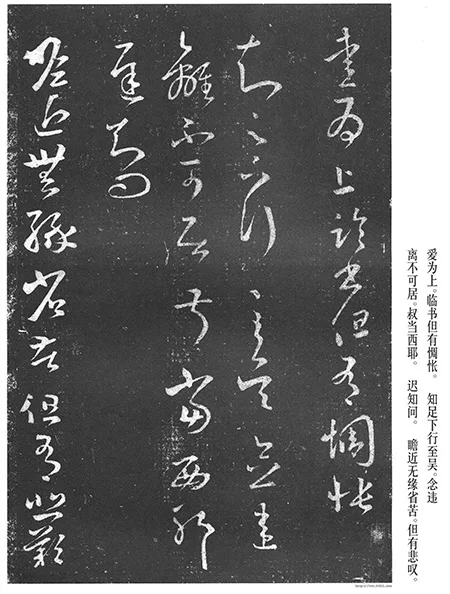

(二)结字:方寸之间的宇宙秩序

1166 字中,无数字形堪称 “险绝与平正” 的教科书:《郗司马帖》里 “司马” 二字左低右高,却因笔画呼应而稳如泰山;《儿女帖》中 “儿” 字欹侧取势,“女” 字端正立骨,形成 “刚柔相济” 的视觉张力。这种 “疏处可走马,密处不透风” 的结字智慧,正是中国传统美学 “中和之美” 的具象化表达。

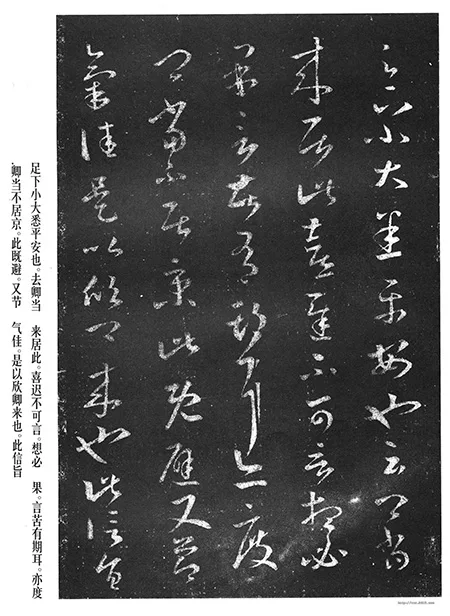

(三)章法:流动的音乐诗篇

虽为信札合集,通篇却如交响乐般和谐:《十七帖》首字 “十” 字重按起势,末字 “也” 字轻挑收束,形成首尾呼应;字与字间或断或连,如《积雪凝寒帖》中 “凝寒” 二字笔断意连,《瞻近帖》里 “瞻近” 二字牵丝相连,在 “字字独立” 与 “行气贯通” 间创造出独特的韵律感,被誉为 “一笔书” 的前身。

四、当 “书中龙象” 照进现代:中国人理想审美的当代启示

(一)从 “技” 到 “道”:艺术的终极追求

《十七帖》的魅力远超书法技巧:它是王羲之 “寄情于书” 的精神载体 —— 开心时笔势流畅如 “春风得意马蹄疾”,忧伤处笔画凝重似 “黑云压城城欲摧”。这种 “书为心画” 的艺术理念,正是中国美学 “天人合一” 思想的体现,提醒现代人在追求技法精湛的同时,更要守护艺术的本真情感。

(二)在传统中创新:东方美学的破圈密码

当西方抽象艺术强调 “形式至上” 时,《十七帖》早已用 “刚柔并济”“虚实相生” 的美学原则,为现代设计、建筑、影视等领域提供灵感:华为 Logo 的曲线韵律,故宫文创的字体设计,都能看到这种 “中和之美” 的影子。它证明:真正的东方美学,从不需要迎合潮流,本身就是超越时空的经典。

结语:1166 字里的文化自信

从魏晋名士的笔尖流淌到 21 世纪的世界舞台,王羲之《十七帖》用 1166 字书写了中国人对 “雅” 与 “正” 的终极追求 —— 那是一种不偏不倚的中和之美,一种在规矩中见自由的智慧,一种历经千年仍熠熠生辉的文化自信。当我们凝视这些跨越时空的墨迹时,看到的不仅是书法艺术的巅峰,更是中华文明对 “理想审美” 的永恒探索。这样的东方美学,你准备好重新认识了吗?

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 王羲之《十七帖》:1166字传世神作,为何被奉为“书中龙象”?——解码中国人的理想审美范式

墨韵书香

墨韵书香