你能想象一幅被故宫珍藏的南宋《孔子像》,竟被学者质疑是庄子的「替身」吗?这幅看似庄严肃穆的绢本古画,背后藏着跨越八百年的艺术悬案,更折射出南宋画院的权力博弈与文人精神的隐秘密码。

一、迷雾中的「圣人」:《孔子像》的真伪罗生门

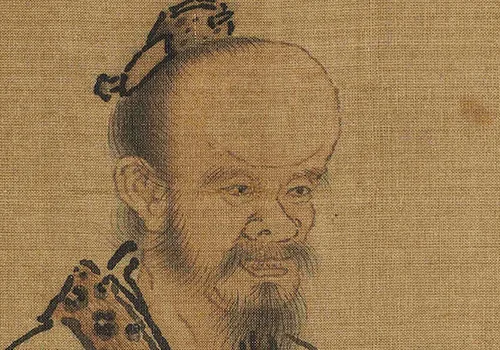

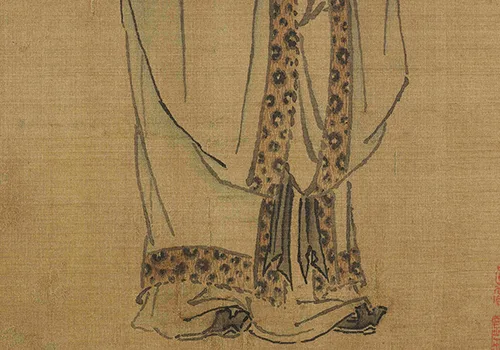

北京故宫博物院藏有一幅纵 27.7 厘米、横 23.2 厘米的绢本淡设色画,画面中一位老者身着宽袍,拱手而立,前额宽阔如丘,目光深邃似潭,衣纹以「钉头鼠尾法」勾勒,线条如刀削斧劈般劲利。这幅被标为「马远《孔子像》」的作品,自民国入藏以来便争议不断 —— 学者李烈初、牛国栋通过笔法分析与历史文献比对,惊觉画中人物更符合庄子「豹隐」的道家意象,且存在明显的摹本特征。

关键证据链:

- 笔法矛盾:马远独创的「战笔拖枝」技法在画中未见踪迹,反而是犹豫断续的线条暴露了临摹痕迹;

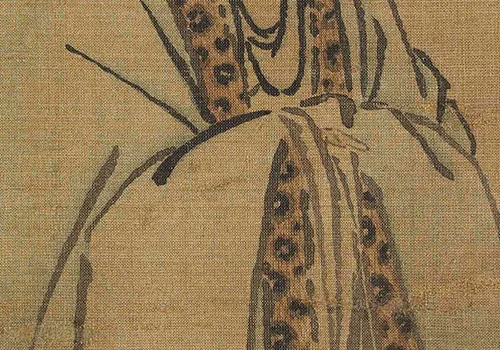

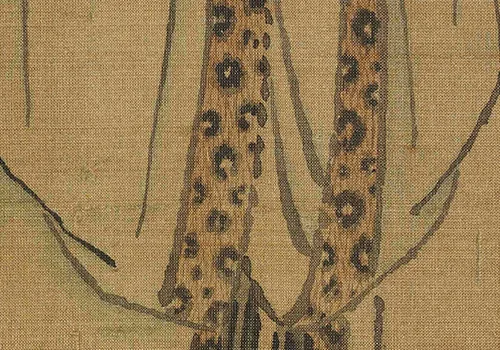

- 服饰隐喻:人物长袍边缘的豹纹暗纹,实为庄子「隐于市」的象征符号,与儒家礼制服饰体系相悖;

- 流传密码:这幅画实为 1920 年《时报图画周刊》刊登的摹本再创作,其母本可追溯至余绍宋收藏的马远《庄子像》。

二、宫廷画师的「命题作文」:马远的创作困境

作为南宋画院「待诏」,马远的艺术生涯始终笼罩在皇权阴影下。宋宁宗时期,宫廷要求画师将儒家「治世」思想视觉化,马远的《踏歌图》《水图》皆暗含「太平盛世」的政治隐喻。而《孔子像》的创作,极可能是一场精心设计的「文化工程」—— 通过标准化孔子形象,强化理学正统地位。

画院生存法则:

- 边角美学的政治智慧:马远以「一角」构图闻名,将主体置于画面一隅,既保留文人写意空间,又巧妙避开与皇权正面冲突;

- 钉头鼠尾的双重叙事:刚劲的线条既是儒家礼制的具象化,又暗藏对时局的愤懑 —— 正如学者所言:「每一笔都在叩问,为何圣人之道在偏安一隅的南宋愈发式微?」。

三、八百年后的「身份反转」:从孔子到庄子的符号嬗变

这幅画的命运在 20 世纪发生戏剧性转折。1934 年,收藏家余绍宋在《东南日报》披露其收藏的马远《庄子像》,画面人物姿态与故宫「孔子像」惊人相似,且钤有项元汴等收藏家印章。更吊诡的是,日本曹洞宗流传的《三祖像》中,达摩祖师的衣纹处理竟与该画如出一辙,暗示其可能曾作为禅宗造像流通。

符号学启示:

- 圣人面孔的流动性:从汉代「奇貌异相」的孔子到宋代「温文尔雅」的儒者,孔子形象始终是不同时代价值观的投射;

- 艺术的跨界生存:这幅画在历史长河中被赋予多重身份,恰似南宋文人在理学桎梏与自由精神间的艰难抉择。

四、画里画外的权力游戏:南宋画院的隐秘战场

马远的艺术生涯始终与宫廷权力交织。他曾奉命绘制《三教图》,画面中释迦牟尼居中趺坐,老子侧立斜视,孔子则匍匐行礼,暗含「扬佛抑儒」的政治隐喻。理宗朝权臣江万里见状,以「释氏趺坐,老聃旁睨,惟吾夫子,绝倒在地」的题赞巧妙化解,将跪拜姿态重构为「笑看众生」的智者形象,成就一段「文字救画」的佳话。

画院政治生态:

- 黄面老子的玄机:南宋都城临安佛寺林立,宦官集团借佛教压制理学,马远的创作常需在权力夹缝中寻找平衡;

- 题跋的暗战:画上若隐若现的「杨妹子」题诗,实为宁宗皇后干预创作的证据,印证了「皇家审美即政治指令」的残酷现实。

五、被解构的「标准答案」:现代学术如何重塑历史

2018 年,故宫博物院在「大道之行 —— 儒家文化特展」中仍将此画列为马远真迹,却在展签角落标注「存疑」二字。这种「权威存疑」的姿态,恰是对八百年艺术悬案的最佳注解。当代学者通过 X 射线荧光分析发现,画中使用的矿物颜料在南宋画院库房并无记录,进一步坐实了摹本嫌疑。

艺术史的启示:

- 真伪之外的价值:即便被证伪,这幅画仍是研究南宋文人精神的重要样本 —— 其线条中既有对李唐的继承,又暗藏对院体画的叛逆;

- 图像的生命力:从宫廷礼器到学术公案,这幅画的「身份漂移」恰恰证明,艺术经典的价值不在于真伪,而在于它能否持续激发人类对文明本质的追问。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 故宫《孔子像》竟是庄子?南宋画院的千年谜题与马远的「一角」哲学

墨韵书香

墨韵书香