一、破题:当实用书写退场,书法何为?

在这个数字化浪潮汹涌澎湃的时代,键盘与屏幕取代纸笔,成为信息传递的主要媒介 。“书写” 的意义被重新定义,学书法似乎也脱离了 “写得一手好字” 这样单纯的实用范畴。但当我们拨开表象,深入探寻,就会发现,书法远不止是简单的笔墨技艺,它更是对华夏千年文脉的深情回望,是现代人在快节奏生活里寻找心灵归宿的精神旅程。当我们蘸墨挥毫,每一个横竖撇捺都不仅仅是线条的交织,更是对文化基因的唤醒与重构。

从殷商甲骨上的神秘刻痕,到周秦青铜器上的庄重金文,再到汉魏碑刻、唐楷行书,书法承载着华夏文明的演进。它是历史的见证者,记录着朝代的更迭、思想的碰撞、文人的雅趣与百姓的生活百态。当实用书写逐渐退场,书法却以一种更为纯粹的艺术姿态,成为连接过去与现在的精神纽带,提醒着我们从何处来,又将走向何方。

二、文化根脉:在笔墨中触摸文明的温度

(一)汉字载体:横竖撇捺间的文明密码

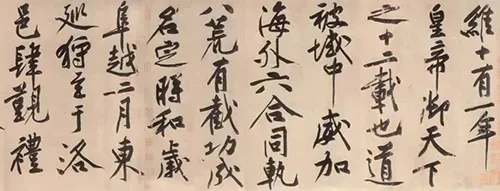

书法,从本质上来说,是汉字书写的艺术,汉字则是其核心载体。每一个汉字都犹如一颗璀璨的明珠,承载着中华民族数千年的智慧与文化。从甲骨文的古朴神秘,到金文的庄重典雅,再到篆书的规整严谨、隶书的蚕头燕尾、草书的自由奔放、行书的飘逸灵动以及楷书的端庄秀丽,汉字的书体演变历程,犹如一部波澜壮阔的史诗,每一个阶段都见证了时代的变迁与文明的进步。

甲骨文作为中国最早的成熟文字,是殷商时期人们占卜记事的载体 。其笔画以直线和折线为主,线条简洁质朴,充满了原始的生命力和神秘的气息。这些刻在龟甲兽骨上的文字,不仅记录了当时的政治、经济、文化等诸多方面的信息,更是我们了解远古时期人类思维方式和审美观念的重要窗口。通过对甲骨文的研究,我们仿佛能够穿越时空,亲眼目睹古人在龟甲上刻下文字时的专注神情,感受他们对自然、对神灵的敬畏之心 。

随着时间的推移,汉字不断演变,其书写形式也日益丰富多样。隶书的出现,是汉字演变史上的一次重大变革。它打破了篆书的规整结构,使汉字的书写更加简便快捷,同时也赋予了汉字一种独特的艺术美感。隶书的 “蚕头燕尾” 特征,笔画起笔时圆润厚重,收笔时轻盈飘逸,犹如翩翩起舞的舞者,展现出一种灵动而优雅的姿态。这种独特的笔画形态,不仅体现了当时人们对书法艺术的审美追求,也反映了汉代社会的文化风貌和精神气质。

(二)精神图谱:文人风骨与时代精神的共振

书法不仅是汉字的书写艺术,更是文人精神的外在投射,是时代精神的生动体现。在中国历史上,许多文人墨客都通过书法来抒发自己的情感、表达自己的志向和追求,留下了众多经典之作。这些作品不仅具有极高的艺术价值,更是蕴含着深刻的思想内涵和精神力量,成为了中华民族文化宝库中的璀璨明珠。

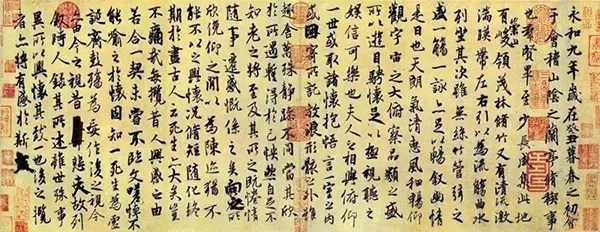

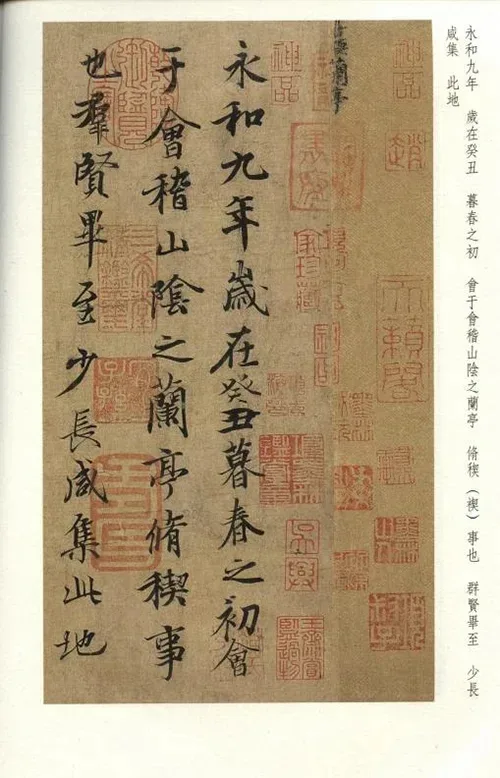

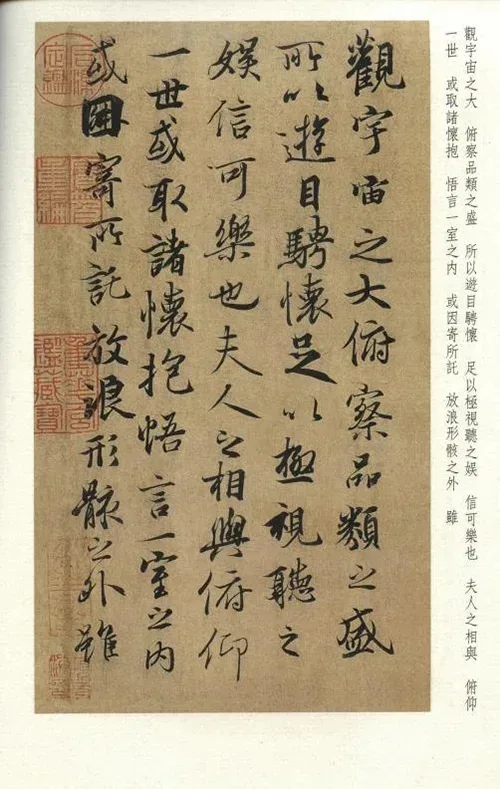

东晋时期,王羲之的《兰亭序》被誉为 “天下第一行书” 。这篇作品不仅在书法艺术上达到了登峰造极的境界,其文字内容更是展现了魏晋时期文人的生活情趣和精神追求。永和九年,暮春之初,王羲之与一众文人雅士相聚于会稽山阴之兰亭,行修禊之事。他们在崇山峻岭、茂林修竹之间,流觞曲水,饮酒赋诗,畅叙幽情。王羲之乘兴挥毫,写下了这篇千古佳作。《兰亭序》的书法风格飘逸洒脱,如行云流水般自然流畅,字里行间充满了一种自由、闲适的气息,体现了魏晋文人崇尚自然、追求自由的精神风貌 。

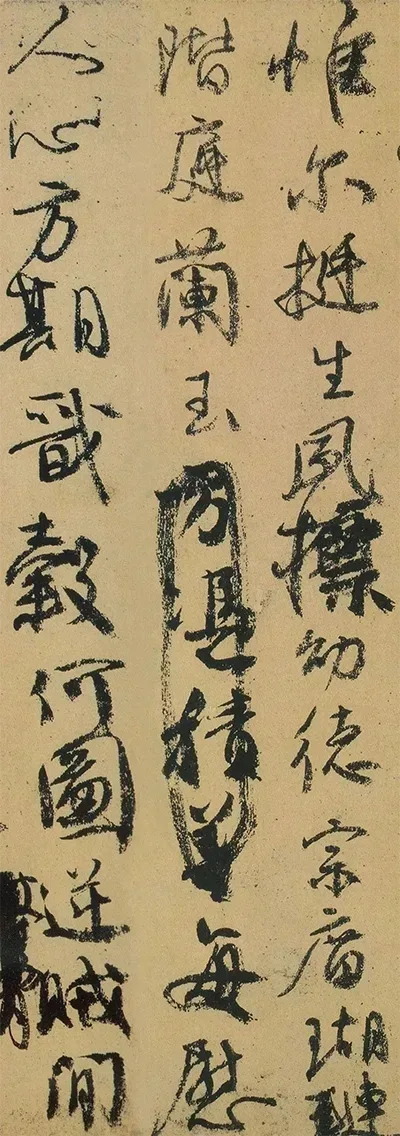

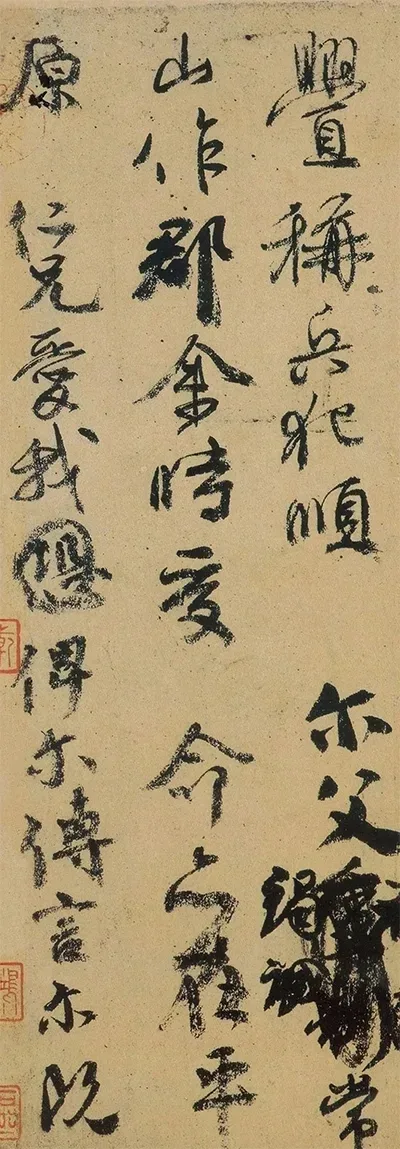

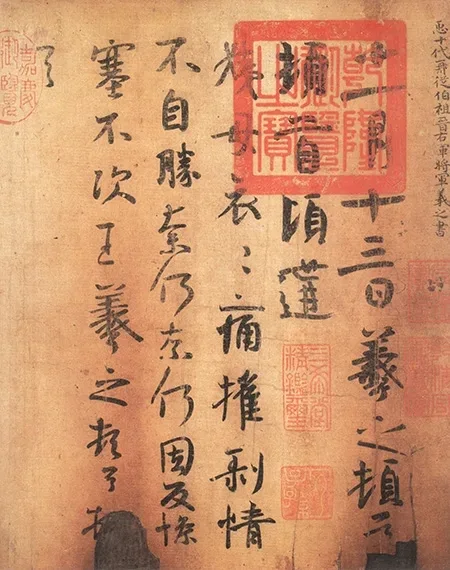

而颜真卿的《祭侄文稿》则是一篇充满悲愤之情的书法作品。唐玄宗天宝十四年,安禄山叛乱,颜真卿的侄子季明在平叛中壮烈牺牲。颜真卿在悲愤交加之中,写下了这篇祭文。《祭侄文稿》的书法风格雄浑豪放,笔画跌宕起伏,充满了强烈的情感张力。从这篇作品中,我们可以感受到颜真卿对侄子的深切怀念和对叛军的无比痛恨,以及他对国家和民族的忠诚与担当 。

三、修身之道:在临帖创作中遇见更好的自己

(一)静气凝神:对抗浮躁的 “心药”

在现代社会的快节奏生活中,人们常常被各种繁杂的事务和信息所困扰,内心变得浮躁不安。而书法练习,就像是一味对抗浮躁的 “心药”,能够帮助我们找回内心的平静与安宁。

书法练习讲究 “意在笔先,心手相应”,每一次起笔收锋都需要全神贯注。当我们铺开宣纸,蘸好墨汁,准备书写时,首先要做的就是让自己的内心平静下来,排除一切杂念,将全部的注意力都集中在笔下的每一个笔画上。在书写过程中,我们需要用心去感受毛笔与宣纸之间的摩擦,去体会每一个笔画的力度、速度和节奏变化。这种高度的专注,让我们能够暂时忘却外界的纷扰,沉浸在书法的世界里,从而达到一种身心放松的状态。

这种专注训练,对于缓解焦虑情绪有着显著的效果。当我们为一个笔画的弧度反复推敲时,内心的杂念也随之沉淀。在这个过程中,我们逐渐学会了控制自己的思维和情绪,让自己的内心变得更加沉稳和坚定。这种专注的能力,不仅在书法练习中非常重要,在日常生活中也同样适用。当我们面对各种压力和挑战时,能够保持专注,冷静思考,就能够更好地应对问题,避免因情绪波动而做出错误的决策 。

(二)审美进阶:从 “好看” 到 “看懂” 的认知升级

对于书法初学者来说,往往会被那些字形工整、笔画规范的书法作品所吸引,认为这样的作品就是好看的。然而,随着对书法学习的深入,我们会发现,真正的书法审美远不止于此,它需要我们领悟 “气韵”“章法”“意境” 等更深层次的内涵 。

“气韵” 是书法作品中一种内在的精神气质,它通过笔画的形态、力度、节奏以及字与字、行与行之间的呼应关系等表现出来。一幅具有气韵的书法作品,仿佛有生命一般,充满了灵动的气息和独特的韵味。而 “章法” 则是指书法作品的整体布局和构图,包括字的大小、疏密、虚实、轻重等关系的处理。合理的章法布局,能够使书法作品层次分明、和谐统一,给人以美的享受 。

“意境” 则是书法作品所传达出的一种情感氛围和思想境界,它是书家在书写过程中融入自己的情感、个性和审美观念而形成的。欣赏一幅书法作品,我们不仅要看它的外在形式,更要去感受它所蕴含的意境。例如,当我们欣赏苏轼的《寒食帖》时,如果仅仅关注它的字形和笔画,可能只会觉得它写得很有个性,但如果我们能够了解苏轼当时的创作背景,读懂他在困顿中仍不失豁达的心境,就能真正领悟到这幅作品所传达出的那种悲愤、无奈又豁达的情感,才算真正踏入了书法审美的大门 。

这种审美能力的提升,不仅仅局限于书法领域,它最终会转化为对生活细节的敏锐感知。当我们学会了从书法作品中欣赏气韵、章法和意境之美,我们也会开始用同样的眼光去观察生活中的一切,发现生活中那些被我们忽略的美好瞬间。我们会更加注重环境的布置、物品的搭配,追求一种和谐、有序、富有美感的生活方式 。

(三)个性表达:在法度中寻找自由

临帖是学习书法的基础,通过临帖,我们可以学习古人的笔法、结构和章法,掌握书法的基本技巧和规范,这是一个 “入法” 的过程。然而,书法的最终目的并不是一味地模仿古人,而是要在掌握传统法度的基础上,形成自己的个人风格,实现从 “入法” 到 “出法” 的转变 。

从模仿古人到形成个人风格,就如同从 “戴着镣铐跳舞” 到 “镣铐即舞衣” 的蜕变。在临帖阶段,我们需要严格遵循古人的法度,一笔一划都要尽量模仿得逼真,这就像是戴着镣铐跳舞,受到了一定的限制。但是,这种限制并不是束缚,而是为我们打下坚实的基础。当我们通过不断的临帖,熟练掌握了书法的技巧和规范之后,就可以逐渐摆脱这些束缚,开始在创作中融入自己的个性和情感,将传统法度化为自己的创作语言,实现自由的表达 。

正如李彬所说 “守正创新”,真正的书法大师总能在传统法度中注入个性灵魂,让作品成为独一无二的 “精神自画像”。例如,颜真卿的书法,既有对传统书法的继承,又有着鲜明的个人风格。他的楷书端庄雄伟,气势开张;行书遒劲郁勃,体现了大唐盛世的气象和他本人刚正不阿的性格。他在书法创作中,敢于突破传统,大胆创新,形成了独特的 “颜体”,成为了书法史上的一座丰碑 。

四、终极境界:让书法成为照见生命的镜子

(一)情感载体:方寸之间的心灵独白

书法不仅仅是笔墨与纸张的对话,更是我们内心世界的忠实记录者,是情感表达的独特载体。在书法的世界里,每一个笔画、每一次运笔的轻重缓急、每一抹墨色的浓淡干湿,都如同我们心灵的密码,蕴含着丰富的情感信息 。

当我们陷入失恋的痛苦深渊时,那份苦涩与悲伤会不自觉地融入笔墨之中。笔下的线条或许会变得曲折而凝重,仿佛是内心深处的哀伤在纸面上蜿蜒流淌;墨色可能会显得暗淡而深沉,恰似我们被阴霾笼罩的心情。而当我们在生活中取得成功,满心欢喜与豪迈之情油然而生时,书法又成为了我们抒发壮志的舞台。此时,运笔如疾风骤雨,畅快淋漓,笔画之间充满了力量感与节奏感,每一个字都仿佛在诉说着我们的得意与自信 。

独处时,我们的内心往往沉浸在一种宁静而平和的状态。在书法创作中,这种宁静也会自然而然地呈现出来。线条变得柔和而流畅,如潺潺溪流,缓缓流淌;墨色均匀而淡雅,营造出一种空灵、静谧的氛围,让观者也能感受到那份内心的安宁 。

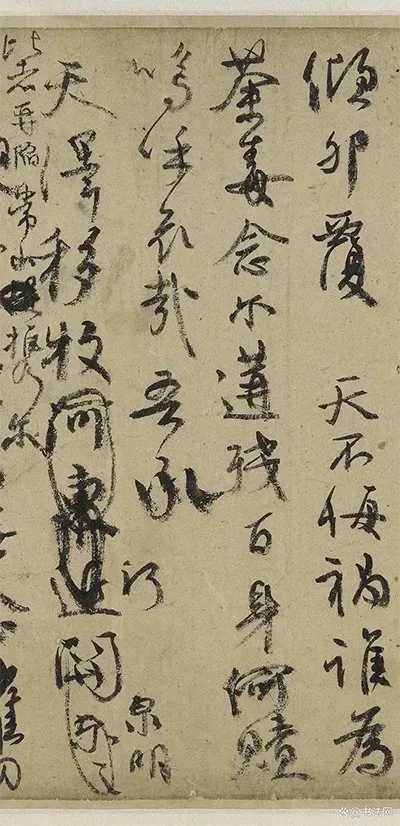

王献之的《中秋帖》便是情感表达的经典之作。在这幅作品中,王献之运用独特的笔法,将行草相杂,字与字之间连绵不绝,气势如虹。笔画的轻重缓急、墨色的浓淡变化,无不展现出他在中秋佳节无法与亲人团聚的懊恼与思念之情 。而八大山人的书法则充满了冷寂孤高的气息。他的笔画简洁而有力,结构独特,仿佛在传达着他作为明朝遗民内心的孤独与坚守。观者在欣赏他的作品时,仿佛能穿越时空,感受到他当时的心境,与之产生强烈的情感共鸣 。

(二)文化自觉:从 “传承者” 到 “传播者” 的使命升级

在全球化的时代浪潮中,文化的交流与碰撞日益频繁,书法作为中国传统文化的瑰宝,正逐渐走向世界舞台的中央,成为展示中国文化独特魅力的 “视觉名片” 。它以其独特的艺术形式和深厚的文化内涵,吸引着世界各地人们的目光,让世界更加深入地了解中国文化的博大精深 。

当我们在海外开设书法工作坊时,就像是在异国他乡播下了一颗颗中国文化的种子。在工作坊中,我们不仅传授书法的基本技巧,如笔法、结构、章法等,更重要的是,我们分享每一个笔画背后所蕴含的文化意义,讲述汉字的演变历程,让外国友人了解到书法不仅仅是一种艺术形式,更是中国文化的重要载体 。

而通过短视频平台分享临帖心得,也是一种非常有效的文化传播方式。在短视频中,我们可以详细地展示临帖的过程,讲解每一个笔画的书写要点,同时分享自己在临帖过程中的感悟和体会。这种直观、生动的传播方式,能够吸引更多的人关注书法,激发他们对中国文化的兴趣 。

这种文化传播,绝非简单的技艺展示,而是一次深度的文化交流与思想碰撞。通过书法,世界能够透过笔墨,窥探到中国人独特的思维方式和价值观念。我们以书法为桥梁,连接起不同文化之间的沟壑,让世界更好地认识中国,也让中国文化在国际舞台上绽放出更加耀眼的光芒 。

(三)生命境界:在 “技进乎道” 中抵达圆融

对于最高层次的学书者而言,书法早已超越了单纯模仿古人的阶段,它成为了一种对生命哲学的深刻体悟和表达,是一场 “技进乎道” 的精神修行 。

宗白华先生曾说:“书法是节奏化了的自然。” 当我们在书法学习中不断深入,就会逐渐领悟到书法与自然之间的微妙联系。“横如千里阵云”,这意味着我们在书写横画时,要像天空中广阔无垠的云层一样,展现出一种宏大、舒展的气势;“点如高峰坠石”,则要求我们在书写点画时,如同山顶坠落的石头一般,充满力量感和速度感 。

当我们真正领悟到这些自然之道,并将其融入到书法创作中时,我们便能在挥毫泼墨之间感受到一种 “天人合一” 的境界。此时,书法不再仅仅是手与笔的运动,更是心灵与自然的对话,是我们对生命、对宇宙的深刻理解和感悟 。

在这个境界中,书法成为了我们照见生命、安顿心灵的精神家园。每一次提笔蘸墨,都是一次与内心的深度对话;每一个笔画的书写,都是对生命意义的一次探索。我们在书法中找到了内心的宁静与平和,也找到了生命的价值与方向 。

书法之路,永无止境

学书法的最终目的,从来不是成为名家大师,而是借由这门艺术,完成对文化的致敬、对自我的修炼、对生命的观照。当我们放下功利心,在墨香中感受 “每临大事有静气” 的从容,在临摹中体会 “差之毫厘谬以千里” 的严谨,在创作中享受 “我手写我心” 的自由,便已抵达书法学习的真正意义 —— 它让我们在喧嚣世界中,守住一方宁静的精神田园,让古老的汉字,在当代绽放新的光彩。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 学书法的终极追求:从笔墨技艺到生命境界的进阶

墨韵书香

墨韵书香