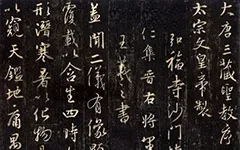

一、唐太宗耗时 25 年,集字成就书法巨作

(一)圣教序的诞生背景

贞观年间,大唐盛世,文化繁荣,对外交流频繁。高僧玄奘西行取经,历经十七载,带回大量佛教经典,并在长安潜心翻译。他的这一壮举轰动朝野,唐太宗李世民对玄奘的坚毅与学识钦佩不已,为表彰其功绩,亲撰《大唐三藏圣教序》。此序不仅是对玄奘取经译经的高度赞扬,更是宣扬佛法、彰显大唐文化包容与开放的重要文献。

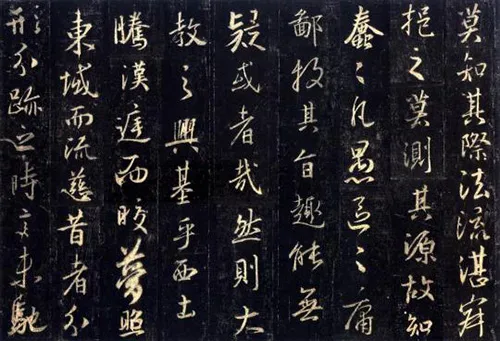

唐太宗一生痴迷王羲之书法,其书法风格深受王羲之影响,追求平和自然、含蓄委婉的书风。在他眼中,王羲之书法 “尽善尽美”,是书法艺术的巅峰。因而,他认为为玄奘所撰的这篇意义非凡的《大唐三藏圣教序》,唯有以王羲之的书法呈现,才能尽显其尊贵与神圣 。于是,唐太宗下令,命弘福寺高僧怀仁牵头,从宫廷内府与民间搜集的王羲之真迹中集字成碑。

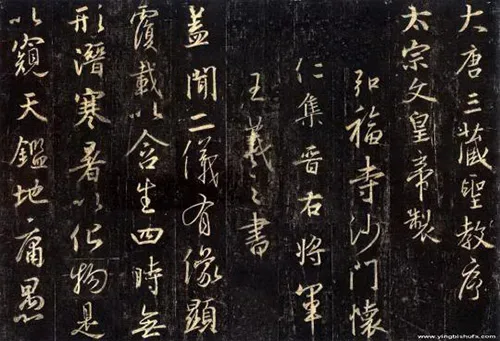

怀仁和尚是当时著名的书法高僧,对王羲之书法有着极深的研究和造诣,甚至有记载称其为王羲之后裔。接到皇命后,怀仁深感责任重大,他率领由 40 余位精通书法、擅长摹刻的高僧和工匠组成的顶尖团队,开始了这项浩大的工程。他们获准调阅皇家内府所藏的王羲之真迹,还耗费巨资从民间征集散落的墨迹。从贞观二十年(646 年)开始,经过长达 25 年的苦心经营,团队成员们日夜钻研、精心筛选、反复拼合,终于在唐高宗咸亨三年(672 年)完成了这部承载着皇家意志与书圣神韵的鸿篇巨制 ——《怀仁集王羲之书圣教序》,简称《集王圣教序》。

(二)集字背后的匠心巧思

在没有现代科技辅助的古代,集字工程的难度超乎想象,犹如一场艰难的 “超级拼图”。

首先是选字难题。序文里有许多高频字,像 “之”“乎”“者” 等,原帖里这些字的重复率也高。怀仁团队要从海量的王字真迹里筛选出最合适的单字,不仅要保证每个单字的神韵符合王羲之的风格,还要考虑它们在上下文里的气脉贯通,避免重复与不协调。比如,“之” 字在《集王圣教序》中多次出现,怀仁从不同的王羲之真迹里选取了形态各异的 “之”,有的笔画轻盈灵动,有的笔锋含蓄内敛,它们在各自的位置上,都恰到好处地与周围文字形成呼应,仿佛是一气呵成写就。

其次是补字。就算王羲之的真迹再多,也不可能涵盖序文中的所有字。对于那些王羲之没写过的字,怀仁团队展现出了非凡的智慧与技巧。他们仔细拆解已有的王字部首,按照王羲之的笔意重新拼合。比如 “潜”“圣” 等生僻字,通过精准的偏旁重组,使其风格与周围的王字毫无违和感,实现了真正意义上的 “无缝衔接”,让整幅作品在字体风格上保持高度统一。

最后是章法布局。怀仁看到的不同真迹,字的大小本身就有不同 ,他必须先确定需要多大的字,有一个大致的范围,才能使得全篇协调。他们在布局时,巧妙地借鉴了《兰亭序》那种行云流水般的自然美感,又根据竖式碑刻的特点进行创新。通过调整字距的疏密,让文字有紧有松,形成节奏变化;利用字的欹正相生,使每个字在动态中达到平衡,让整行、整篇文字充满韵律感。尽管这些字来自不同时期、不同作品的真迹,但在怀仁团队的精心安排下,1902 字最终浑然一体,仿佛是王羲之专为这篇序文而作。明代王世贞对其赞不绝口,称其 “备尽八法之妙”,足见其艺术价值之高。

(三)刻本传世的遗憾与价值

《集王圣教序》虽为集字而成,却凭借怀仁及其团队超凡的功力,最大程度地保留了王羲之书法的精髓,成为后世公认的 “王字大宝库”。此后,它被历代书法家奉为研习二王笔法的必修范本,无数书法爱好者从中汲取养分,探寻王羲之书法的奥秘。米芾 33 岁起专精于魏晋笔法,便是通过《集王圣教序》打基础,其《方圆庵记》《蜀素帖》就颇得此作神髓 。

然而,岁月无情,流传至今的《集王圣教序》仅有宋代拓本。刻帖的过程,虽能将书法作品长久保存,但也不可避免地存在遗憾。刻刀在石头上雕刻,无法完全还原毛笔书写时的细腻笔触,像提按转折时那些微妙的变化、墨色浓淡的层次过渡,在刻本中往往难以体现。对于初学者来说,面对刻本,很容易将原本灵动多变的笔画,误读为刻板的程式,难以领悟到王羲之书法中那种自然流畅、一气呵成的神韵。而这一遗憾,也为后来赵子昂的临写版本带来了 “破局” 的机会,引发了书法史上又一段精彩的故事。

二、赵子昂 60 岁临帖,神品再现书圣风流

(一)赵孟頫的王书情结

时光流转,自《集王圣教序》诞生后的数百年间,它一直是书法爱好者眼中的珍宝,而在众多研习者中,赵子昂对它的痴迷与钻研尤为突出。

赵子昂,名孟頫 ,字子昂,号松雪道人,作为宋室王孙,他生逢宋元易代的动荡时期,虽身世坎坷,却在艺术的世界里找到了永恒的寄托。在书法领域,他一生以复兴晋唐古法为己任,对王羲之的书法推崇备至。他曾由衷感叹:“右军人品甚高,故书入神品。” 在他心中,王羲之不仅是书法技艺的巅峰代表,其人品更是为书法注入了超凡的神韵,使得作品达到神品之境。

赵子昂学书之路漫长而执着,早年便开始遍临王字,从王羲之的各种尺牍、法帖中汲取养分,对每一个笔画、每一种笔法都反复揣摩,力求精准掌握。随着年龄的增长和阅历的增加,他在中年时期融合了多家之长,将李邕的豪放、颜真卿的雄浑、智永的圆润等融入自己的书法风格中,但始终以王羲之为核心。

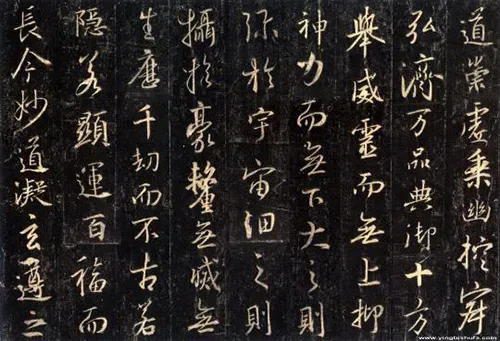

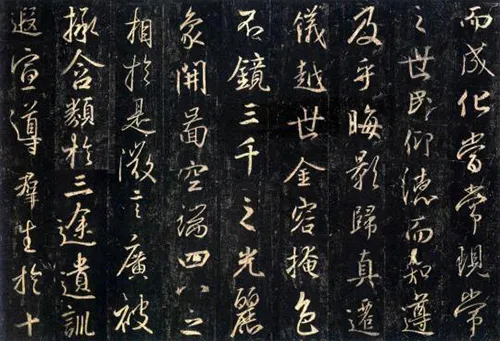

到了 60 岁时,赵子昂已达 “人书俱老” 之境,书法技艺炉火纯青,对书法的理解也更为深刻。此时,他选择临写《圣教序》,这一举动意义非凡。这不仅是他对书圣王羲之的崇高致敬,更是他借经典之作淬炼自我风格的巅峰尝试。清代翁方纲曾评价:“此卷笔法,深得右军三昧,而丰神独运,非徒形似也。” 意思是说,赵子昂的临本不仅精准地把握了王羲之书法的精髓,更融入了自己独特的风神韵味,绝非仅仅追求表面的相似,而是达到了神形兼备、独运匠心的境界 。

(二)神品临本的三大突破

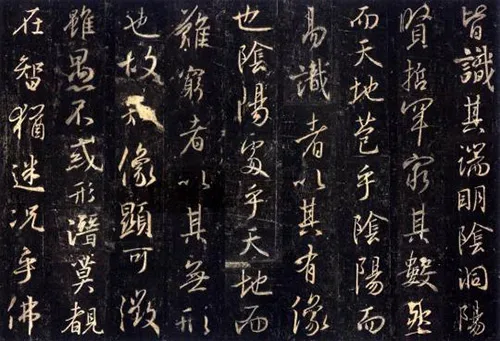

当我们将赵子昂的《临集王圣教序》与怀仁刻本放在一起对比欣赏时,便能清晰地看到他在传承基础上实现的三大创新突破,这些突破让这件临本在书法史上熠熠生辉。

其一,笔法精熟度超越刻本。在刻本中,由于刻刀与石头的媒介转换,毛笔书写时的许多精妙细节难以完全呈现。而赵子昂以其深厚的书法功底和对毛笔性能的精准掌控,让笔法的提按转折如同 “庖丁解牛” 般游刃有余。在书写厚重笔画时,他运用中锋,使笔画如 “屋漏痕” 般沉稳凝练,力透纸背,展现出雄浑的力量感;书写轻盈笔画时,又巧妙运用侧锋和牵丝映带,似 “惊鸿掠水” 般灵动飘逸,尽显毛笔书写的自然韵致。仔细观察,还能发现他笔下每一笔都有墨色浓淡的变化,起笔时墨色稍重,行笔过程中逐渐变淡,收笔时又根据字的需要或轻或重,这种墨色的自然变化,为书法增添了丰富的层次感和节奏感。

其二,行气贯通如 “珠串玉连”。原碑刻本由于是集字而成,字距在某些地方稍显松散,行气的连贯性存在一定不足。赵子昂敏锐地察觉到这一问题,并通过自己高超的书法技巧加以改进。他在临写时,十分注重字与字、行与行之间的笔势呼应和牵丝映带。比如,当写到上下两个相连的字时,他会通过巧妙的笔画连接或笔意的连贯,使前一个字的收笔与后一个字的起笔紧密相连,仿佛是一笔写成,形成一种 “似断还连,如斜反正” 的独特效果,让整行文字如同一条流动的河流,充满了动态美和连贯性,重现了《兰亭序》那种行云流水般的流动气韵,使整篇作品的气息更加流畅、和谐。

其三,融入赵体贵胄之风。赵子昂身为宋室王孙,其书法风格中天然带有一种贵气。在临写《圣教序》时,他在保留王字秀逸的基础上,巧妙地增添了雍容华贵之感。他的笔画丰腴而不臃肿,在粗细的变化上把握得恰到好处,每一笔都显得饱满而富有弹性;结体端庄而不刻板,通过巧妙的重心调整和笔画分布,使每个字既具有稳定的重心,又不失灵动的姿态,整体呈现出一种 “端庄杂流丽,刚健含婀娜” 的完美风格,为古老的王字注入了新的生命力,使其在传承经典的同时,展现出鲜明的时代特色和个人风格。

(三)历代鉴藏家的 “神品” 共识

赵子昂的《临集王圣教序》完成后,便在书法界引起了极大的轰动,受到了历代鉴藏家的高度赞誉和珍视,他们一致将其视为 “神品”,这一共识背后有着深厚的艺术内涵和历史渊源。

清代书法大家翁方纲,以其精湛的书法技艺和深厚的鉴赏功底闻名于世。他亲自鉴定此作后,毫不吝啬地给予高度评价,确认它 “笔笔有来历,字字见精神”。在题跋中,他更是盛赞此作为 “赵氏真迹,神品无上”。翁方纲的评价并非空穴来风,他深入研究了赵子昂的书法风格和王羲之的笔法体系,通过细致的对比和分析,发现赵子昂的临本在传承王字精髓的同时,融入了自己独特的理解和创新,使得作品既有古朴的韵味,又充满了鲜活的生命力。

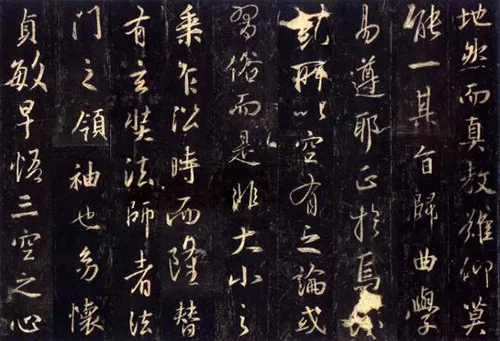

与怀仁刻本相比,怀仁刻本虽然法度森严,完美地呈现了王羲之书法的结构和基本笔法,但由于刻帖的局限性,显得冷峻而缺乏一些人情味。而赵子昂的墨迹本则更像是 “书圣再世”,他用灵动的笔触赋予了每个字血肉和温情。在他的笔下,笔画不再是刻板的线条,而是充满了情感和生命力的表达。他通过细腻的笔法变化和自然的墨色过渡,让观赏者仿佛能够看到王羲之当年挥毫泼墨的场景,感受到书法艺术的无穷魅力。

正因如此,后世学书者从赵子昂的《临集王圣教序》中既可领悟二王笔法的精微之处,学习到如何运用毛笔表现出丰富的笔画变化和细腻的笔意;亦可感受元代文人书法的雅韵,体会到在传承经典的基础上如何融入个人的情感和风格,实现书法艺术的创新与发展。近代书家对其评价极高,称其 “前无古人,后无来者,学王书必从此入” ,认为它是学习王羲之行书的最佳入门范本之一,具有不可替代的艺术价值和学习价值,成为连接碑学与帖学的一座重要桥梁,在书法史上留下了浓墨重彩的一笔。

三、跨越时空的双雄对话:从集字到临帖的书法传承

(一)帝王与书家的共同使命

唐太宗李世民与赵子昂,虽身处不同时代,却因对王羲之书法的热爱,在书法传承的道路上肩负起共同的使命,成为中国书法史上熠熠生辉的双子星。

唐太宗以帝王之尊,凭借强大的皇权和丰富的资源,全力推动王羲之书法的传播与传承。他对王羲之书法的痴迷达到了极致,不仅广搜天下王字真迹,藏于宫廷内府,还亲自为《晋书・王羲之传》作赞,给予王羲之 “书圣” 的至高评价,在全国范围内掀起了学习王字的热潮。而命怀仁集字成《集王圣教序》这一举措,更是具有深远的历史意义。他让散落于民间和宫廷的王羲之真迹,通过集字的方式汇聚在一起,形成了一个完整的书法体系,完成了从 “散落真迹” 到 “体系化范本” 的重要转化,为后世书法学习者提供了一座取之不尽的王字宝库,使王羲之的书法得以在更广泛的范围内流传和学习,奠定了王字在书法史上不可动摇的地位。

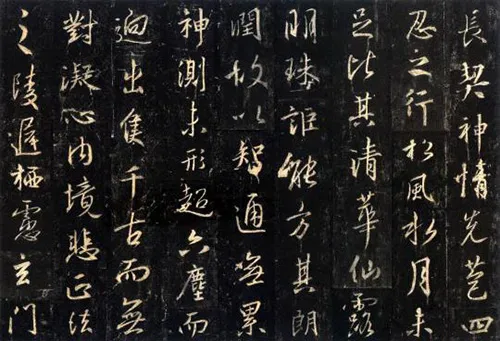

赵子昂生活在元朝,面对当时书法风格多样、古法渐失的局面,他毅然扛起复兴晋唐古法的大旗,以文人特有的情怀和坚韧不拔的精神,深入研习王羲之书法。60 岁时临写《集王圣教序》,正是他对王字理解和感悟的一次集中爆发。他在临写过程中,不满足于简单的模仿,而是深入挖掘王字的内在神韵,将自己的情感、学识和人生阅历融入其中,实现了从 “碑刻法度” 到 “墨迹神情” 的升华。他的临本不仅展现了王羲之书法的精妙笔法和优雅气质,更赋予了作品独特的个人风格和时代气息,让古老的王字在元代焕发出新的生机与活力。

从唐太宗到赵子昂,相隔 700 余年的时光,他们虽身份不同、时代各异,但对王羲之书法的传承与创新的执着追求却是一脉相承。唐太宗如同一座坚实的 “钢筋骨架”,为王羲之书法传承奠定了坚实的技法根基,使其得以在历史的长河中稳定传承;赵子昂则像是附着在骨架上的 “血肉肌肤”,赋予了王字丰富的情感温度和鲜活的生命力,让后人能够从他的临本中感受到书法艺术的独特魅力。二者共同构筑了王羲之书法传承的 “双保险”,让千年书圣的风采在不同时代持续绽放光芒,成为中国书法史上传承与创新的典范。

(二)对后世学书者的启示

《集王圣教序》与赵子昂临本,这两件书法瑰宝相互辉映,为后世学书者照亮了前行的道路,提供了极具价值的双重学习路径。

对于初学者而言,《集王圣教序》犹如一座严谨规整的书法殿堂,是研习结构章法的绝佳范本。碑刻的特性使得它的笔画形态相对固定,结构清晰明了,学习者可以通过临摹碑刻,清晰地看到每个字的笔画布局和间架结构,从而掌握书法的基本规范和法则,领略到 “法度森严” 的魅力。就像搭建房屋一样,先构建起稳固的框架,才能在此基础上进行后续的创作和发挥。通过反复临摹《集王圣教序》,初学者可以逐渐培养起对笔画形态、结构比例的敏感度,为书法学习打下坚实的基础。

而当学习者达到一定水平,进入进阶阶段后,赵子昂的临本则成为他们揣摩笔法墨韵、体悟 “神采为上” 境界的不二之选。墨迹本的优势在于能够直观地展现毛笔书写时的细腻变化,如笔法的提按、转折、轻重缓急,以及墨色的浓淡、干湿、润燥等。赵子昂在临写过程中融入的个人风格和情感表达,也能让学习者从中汲取灵感,体会到书法不仅仅是技巧的展示,更是情感与个性的抒发。学习者可以通过研究赵子昂的临本,深入探究王羲之书法的神韵和精髓,学会如何运用笔墨表达自己的情感和思想,实现从 “入帖” 到 “出帖” 的跨越。

明代书家曾深刻地指出:“学圣教序,必兼临赵本,方知何为‘入帖’与‘出帖’—— 入则恪守王法,出则融入己意,此乃书道正途。” 这句话深刻地揭示了学习这两件作品的要领和书法学习的真谛。“入帖” 意味着学习者要深入钻研经典作品,严格遵循古人的笔法、结构和章法,掌握书法的基本技巧和规范;“出帖” 则要求学习者在熟练掌握经典的基础上,融入自己的理解、风格和个性,形成独特的书法风貌。只有通过兼临《集王圣教序》与赵子昂临本,学习者才能在书法学习的道路上稳步前行,不断提升自己的书法水平和艺术修养,最终达到书法艺术的自由境界。

(三)神品现世:高清复刻助力经典传承

为了让更多书法爱好者能够领略到《集王圣教序》与赵子昂《临集王圣教序》这两大经典的独特魅力,我们特邀博物馆级复刻团队,运用现代顶尖技术,对赵子昂《临集王圣教序》进行了 1:1 超高清还原。

在复刻过程中,我们采用了先进的 12 色微喷技术,这种技术能够精准地捕捉到每一处笔触细节,无论是纤细如发丝的牵丝映带,还是厚重饱满的主笔画,都能清晰呈现,墨色的浓淡变化也能被精准还原,与真迹毫无二致。特制的仿古宣纸,不仅质地坚韧,而且具有良好的吸水性和润墨性,能够完美重现元代文人墨迹的温润质感,让你在触摸纸张的瞬间,仿佛穿越时空,感受到赵子昂当年挥毫泼墨的情景。

考虑到书法爱好者在临帖和赏玩时的实际需求,我们采用了经折装设计。这种设计既方便翻阅,又能完整地展示作品的全貌,让你在临帖时能够轻松找到所需的内容,同时也增加了作品的收藏价值。无论是放置在案头作为日常研习的范本,还是作为珍贵的艺术品收藏赏玩,都能让你 “足不出户,手捧神品”。

从唐太宗的 “集字成圣” 到赵子昂的 “临帖封神”,这是一段跨越时空的书法奇缘,也是两位巨匠对书圣王羲之的崇高致敬。他们的作品不仅是书法艺术的杰作,更是中国文化传承与创新的生动写照。当我们展开这幅精心复刻的神品临本,轻轻触摸那千年墨韵,感受到的不仅仅是笔尖的精妙技艺,更是中华民族文化血脉的奔腾不息。这,正是书法艺术永不褪色的魅力所在,它承载着历史的记忆,连接着过去与未来,激励着一代又一代的书法爱好者不断探索、传承和创新。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 25年集字成圣教,60岁临帖成神品:唐太宗与赵子昂的书法奇缘

墨韵书香

墨韵书香