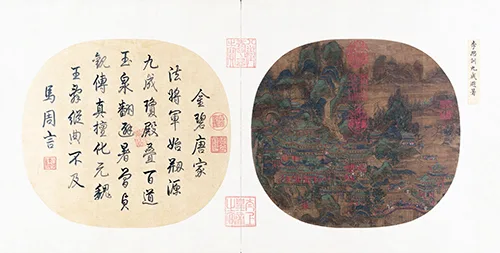

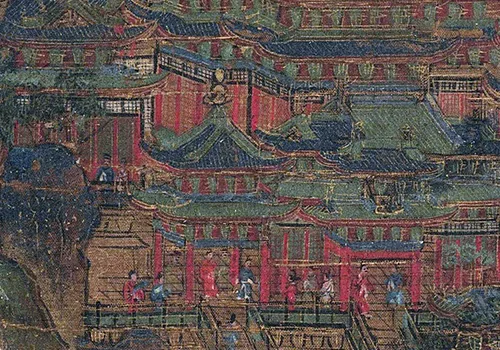

唐・李思训(传)《九成避暑图》是一幅承载多重历史与艺术密码的青绿山水画作,现藏于北京故宫博物院,为清宫旧藏。画作绢本设色,纵 28.5 厘米,横 31.6 厘米,画面以界画技法描绘了层叠的琼楼玉宇、蜿蜒的溪流瀑布与往来的车马行人,色彩浓丽,金粉勾饰的屋脊与朱红廊柱在青绿山水间交相辉映,展现出典型的 “金碧山水” 风格。尽管落款传为唐代李思训,但经现代考据,其材质(13 世纪浙绢)、技法(南宋院体 “格物” 工致)及矿物颜料成分(含南宋常见孔雀石)均指向此画实为南宋画家摹古之作,仅继承了大小李将军的青绿山水衣钵。

一、九成宫的历史回响

画作标题中的 “九成避暑” 源自唐代著名离宫 —— 九成宫。这座位于今陕西麟游的皇家避暑胜地,前身为隋文帝修建的仁寿宫,唐太宗贞观五年(631 年)重修时因山有九重而更名。史载唐太宗曾在此掘地得醴泉,魏徵撰文、欧阳询书丹的《九成宫醴泉铭》便记录了这一 “君民同乐” 的祥瑞事件。李思训作为唐代宗室画家,曾奉命创作宫廷山水,其笔下的九成宫本应是 “卑俭修葺” 的廉政象征,然而此画中铺陈的奢靡殿阁,实为南宋画师对临安行宫的投射,形成历史原旨与艺术表达的奇妙错位。

二、乾隆御题的政治隐喻

清代乾隆皇帝对此画尤为珍视,不仅在对幅题五律诗一首,更钤盖 “太上皇帝之宝” 等玺印。诗中 “金碧唐家法,将军始创源” 一句,将画风归功于李思训,却忽略了南宋画师在松针双勾填彩(近刘松年《四景山水》)、人物衣褶处理上的创新。更值得玩味的是 “避暑曾贞观,传真擅化元” 的后两句,乾隆借唐太宗避暑旧事,暗引唐臣马周劝谏太宗勿独享清凉的典故,将画作转化为警示帝王勤政的政治教科书。这种 “以唐谏清” 的阐释,使一幅南宋摹古之作成为清代宫廷权力美学的载体。

三、艺术史上的三重虚构

时空叠影:南宋画师以唐风为衣,用 “三远法” 雏形构建鸟瞰式满构图,亭台如棋盘布阵,松针勾染比李思训《江帆楼阁图》更为繁复,却在鞍马比例上暴露了时代局限。乾隆题诗覆盖画面左上虚空,文字霸权对图像的驯服,形成又一重时空错置。

功能异化:画作从南宋宫苑装饰品,到清代帝王伦理训诫的插图,再到现代通过 AR 技术剥离御笔、还原溪畔农夫汲水场景的生态寓言,其文化功能随时代不断嬗变。

材料叙事:光谱分析显示,石青色料含砷毒(雌黄伴生矿),蛤粉取自渤海已灭绝贝类种群,每平方厘米的金碧辉煌背后,是一部古代手工业的生态剥削史。这种物质层面的 “虚构”,为画作增添了超越艺术审美的当代启示。

四、真伪争议的百年博弈

自明代起,此画便被归入李思训名下,《石渠宝笈》编纂时仍将其列为唐人作品。直至 20 世纪碳 14 检测与矿物颜料分析,才揭穿其南宋面纱。有趣的是,这种 “误判” 恰恰折射出中国艺术史上的慕古传统 —— 南宋画院对盛唐富贵的追慕,与清代宫廷对 “北宗” 正统的建构,共同编织了这幅画作的传奇身世。正如故宫 2025 年 “万物和生” 特展所揭示的:当虚拟墨迹消散,被乾隆题诗遮盖的底层生命显现,历史的真相往往藏在权力话语的裂缝之中。

这幅看似 “伪作” 的《九成避暑图》,实则是中国艺术史上 “借古开今” 的典范。它既是南宋画师对青绿山水技法的精进,也是清代帝王对历史镜鉴的征用,更是当代观者反思文化传承与生态代价的窗口。在金粉剥落的绢丝间,我们看到的不仅是艺术的虚构,更是文明演进的真实轨迹。

如今只需轻点屏幕完成古画下载,就能将《九成避暑图》的高清细节尽收眼底,为古画欣赏打开便捷之门。指尖划过数字化的青绿山峦,可见金粉勾勒的殿宇间藏着太多传奇轶事:乾隆御笔题诗里藏着借唐喻清的深意,绢本上的矿物颜料凝结着从隋代仁寿宫到南宋摹本的时空叠影,就连画中看似寻常的汲水农夫,都可能是南宋画师埋下的与九成宫廉政典故对话的伏笔,让每一次放大欣赏都像在拆解一场跨越千年的艺术谜题。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 李思训(传)《九成避暑图》:一幅画里,藏着千年真假谜和帝王的小心思

墨韵书香

墨韵书香