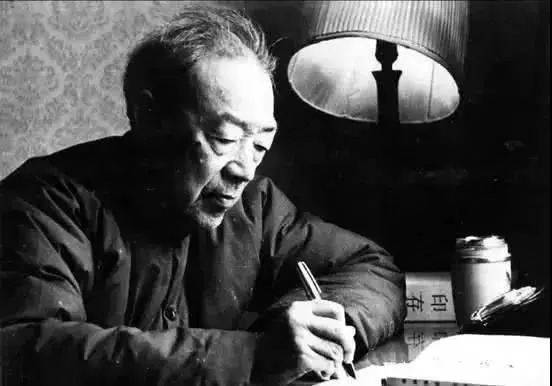

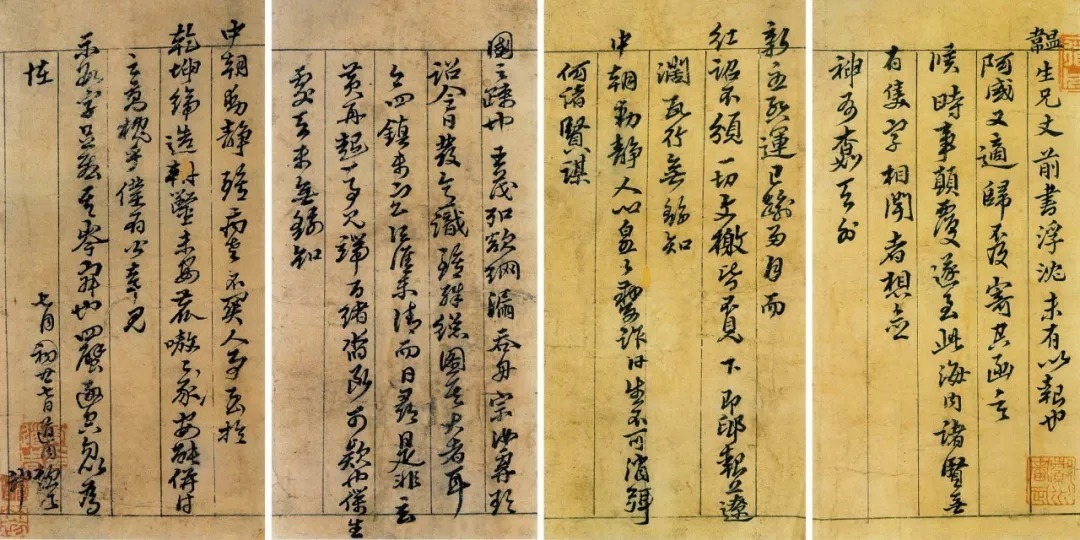

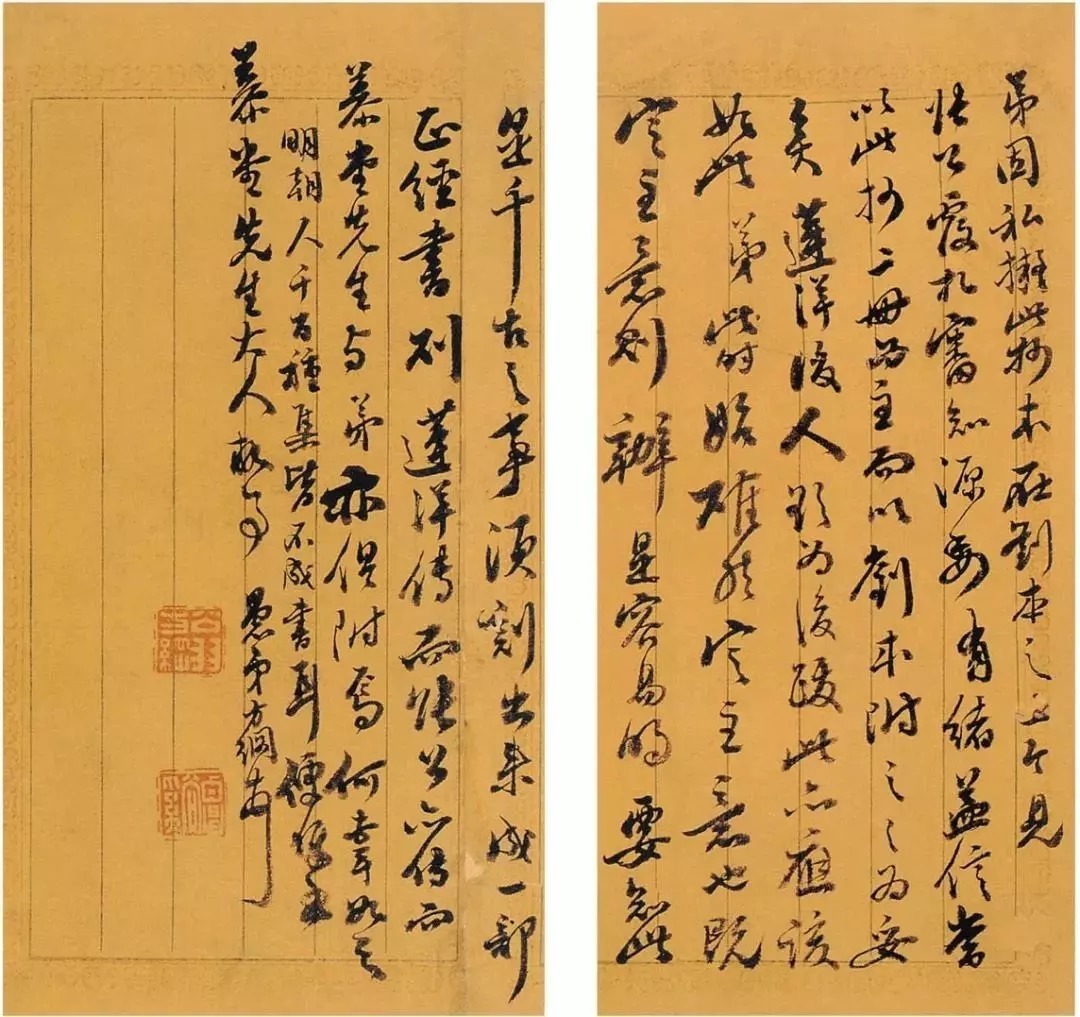

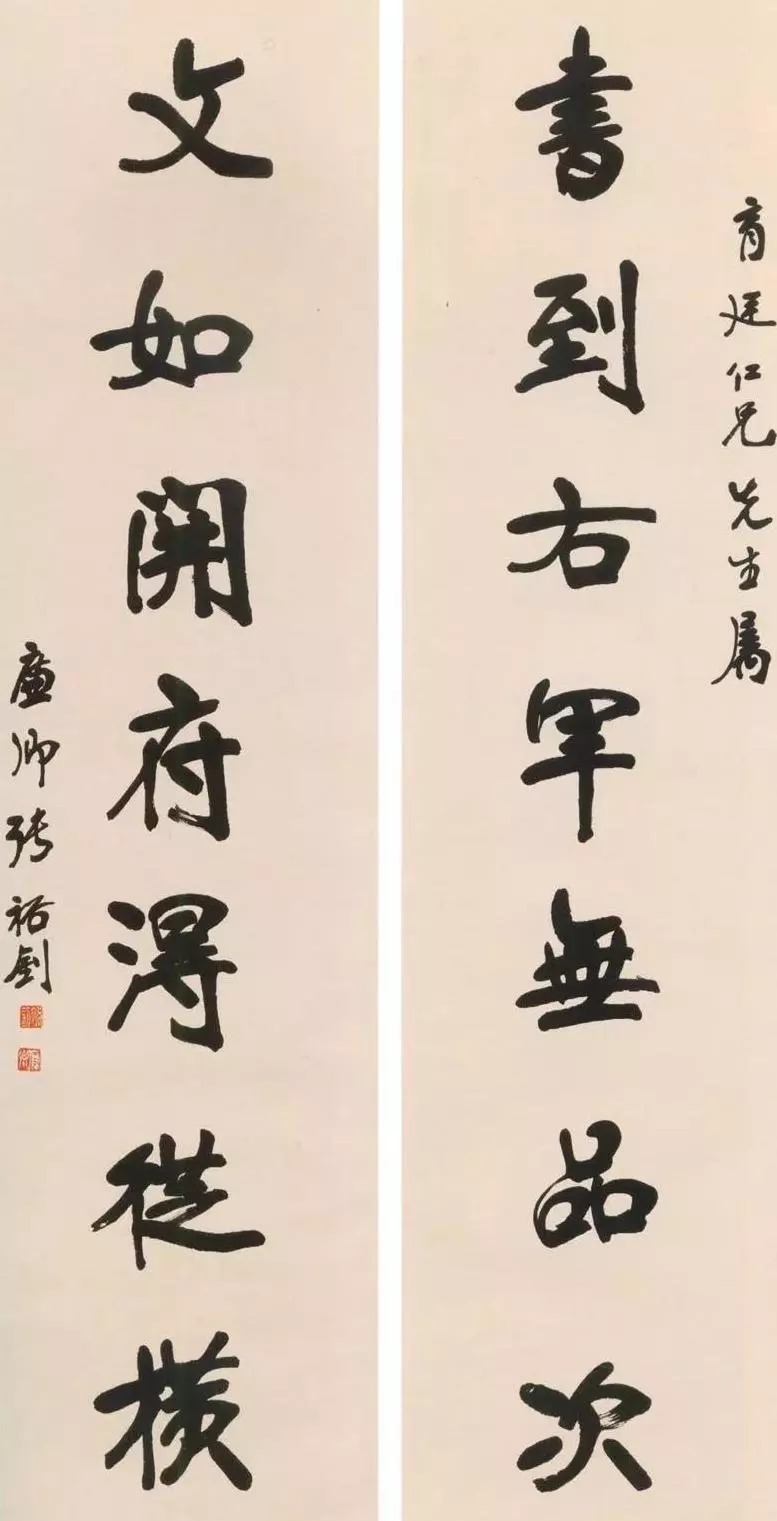

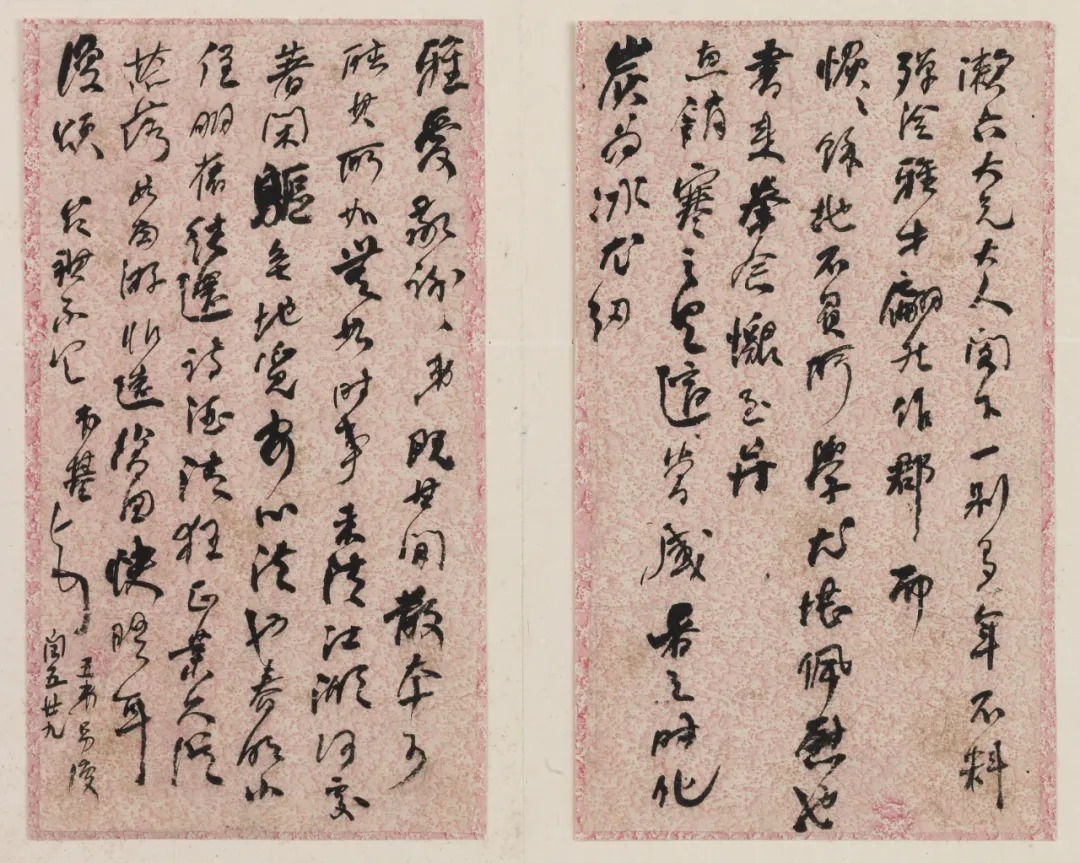

沙孟海(1900—1992),名文若,字孟海,浙江鄞县人,二十世纪书坛泰斗。沙梦海在其书论名作《近三百年的书学》中,英才早发,视野笼罩了碑学和帖学两个领域,没有屈从于当时以及之前片面重视碑学的风气,可谓现代以来碑帖结合的思想先声,颇值得研读。并且,在其中他点评董其昌、刘墉、包世臣等人的话,实在让人心有戚戚焉。董其昌董其昌晚年还值着崇祯的时代,当崇祯元年,他已有七十四岁了(后九年卒)。他的字是远法李邕,近学米芾的。明末书家邢侗、张瑞图、董其昌、米万钟并称。他的造就本也了不异人,可是他后运好,作品为清康熙帝所酷爱,一时臣下,如蓬从风。自来评董字的,大抵言过其实。梁巘说他“晚年临唐碑大佳,然大碑版笔力怯弱”,这话比较公允些。最说得恰当的是康有为《书镜》:香光俊骨逸韵,有足多者。然局促如辕下驹,蹇怯如三日新妇。以之代统,仅能如晋元宋高之偏安江左,不失旧物而已。

沙孟海(1900—1992),名文若,字孟海,浙江鄞县人,二十世纪书坛泰斗。沙梦海在其书论名作《近三百年的书学》中,英才早发,视野笼罩了碑学和帖学两个领域,没有屈从于当时以及之前片面重视碑学的风气,可谓现代以来碑帖结合的思想先声,颇值得研读。并且,在其中他点评董其昌、刘墉、包世臣等人的话,实在让人心有戚戚焉。董其昌董其昌晚年还值着崇祯的时代,当崇祯元年,他已有七十四岁了(后九年卒)。他的字是远法李邕,近学米芾的。明末书家邢侗、张瑞图、董其昌、米万钟并称。他的造就本也了不异人,可是他后运好,作品为清康熙帝所酷爱,一时臣下,如蓬从风。自来评董字的,大抵言过其实。梁巘说他“晚年临唐碑大佳,然大碑版笔力怯弱”,这话比较公允些。最说得恰当的是康有为《书镜》:香光俊骨逸韵,有足多者。然局促如辕下驹,蹇怯如三日新妇。以之代统,仅能如晋元宋高之偏安江左,不失旧物而已。

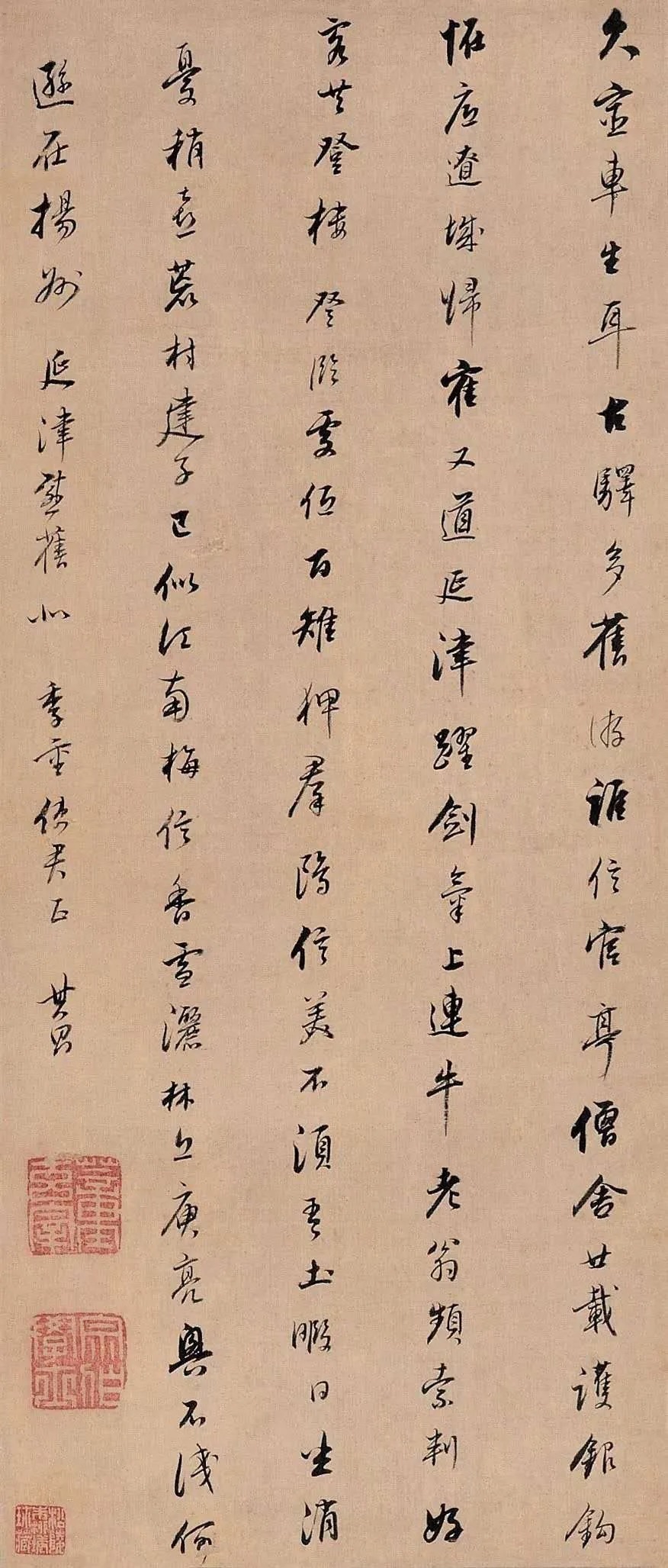

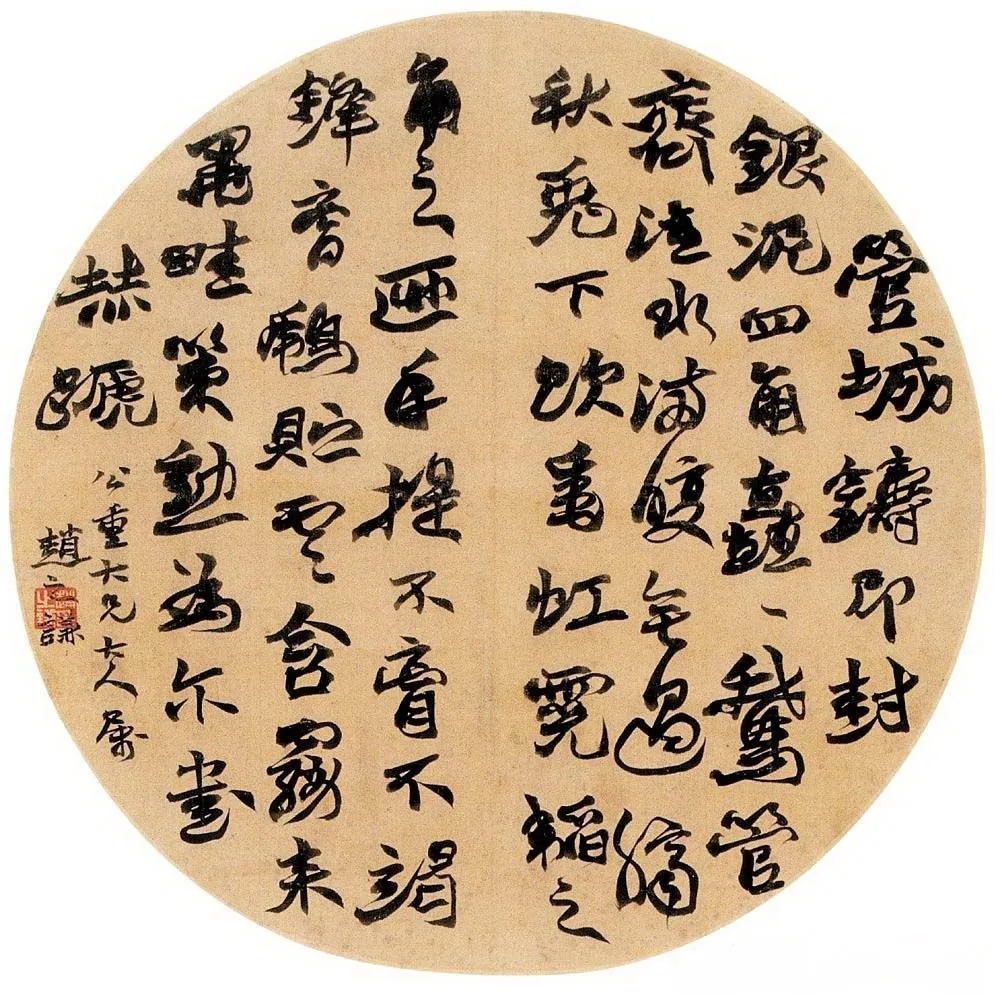

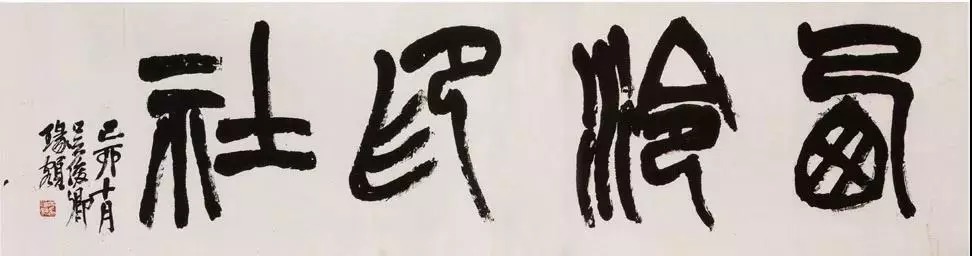

董其昌作品

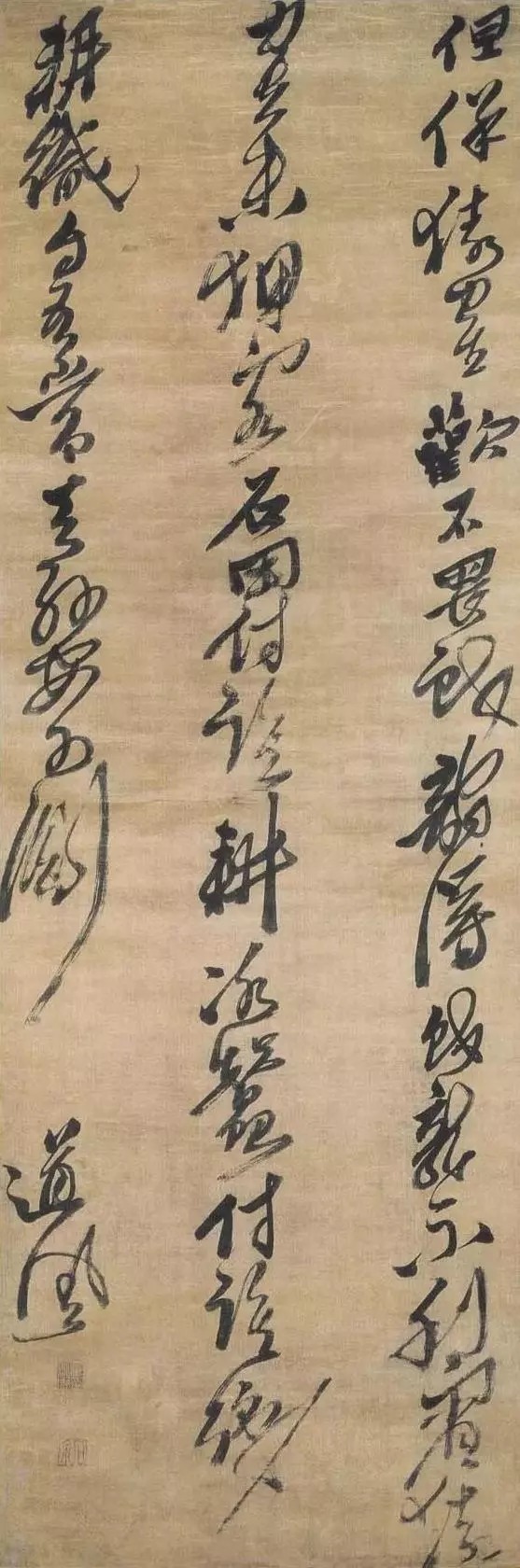

明季书学极盛,除祝允明、文澂明年辈较早,非本篇所能说及的外,余如张瑞图、孙克弘等,并不在董其昌下。至于把董其昌去比黄道周、王铎,那更是“如嫫对西子”了。艺术的真价值是一个问题,作者名望的大小又是一个问题,本不能相提并论的。王铎一生吃着二王法帖,天分又高,功力又深,结果居然能够得其正传,矫正赵孟頫、董其昌的末流之失,在于明季,可说是书学界的“中兴之主”了。他的作品固然流传很多,我们只要翻开他那部《拟山园帖》就可以概见他这副优越的本领。历来论艺事的,并注重到作者的品格,王铎是明朝的阁臣,失身于清朝的,只这一个原因,已足减低他的作品的价值好几成。随后还有人刊行《明季十五完人手札》,那部《拟山园帖》,怎不要对之汗颜呢?所以我说,假使他也跟着这十五人中的几人同时上了断头台(其实这十五人中有几个是不曾研究过书学的),他的声价,自然还要更隆重些。

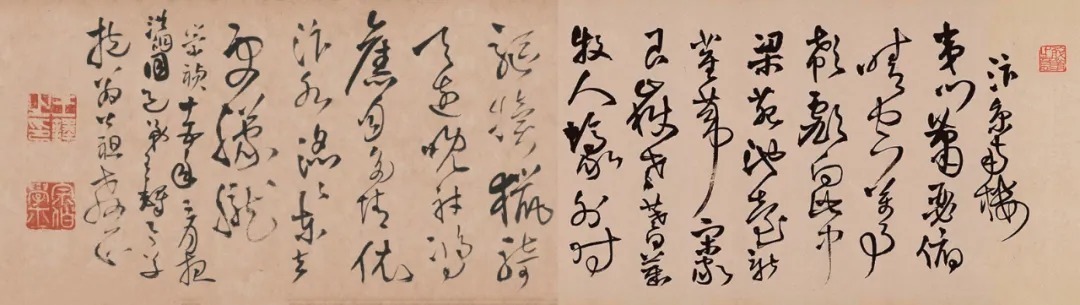

王铎作品

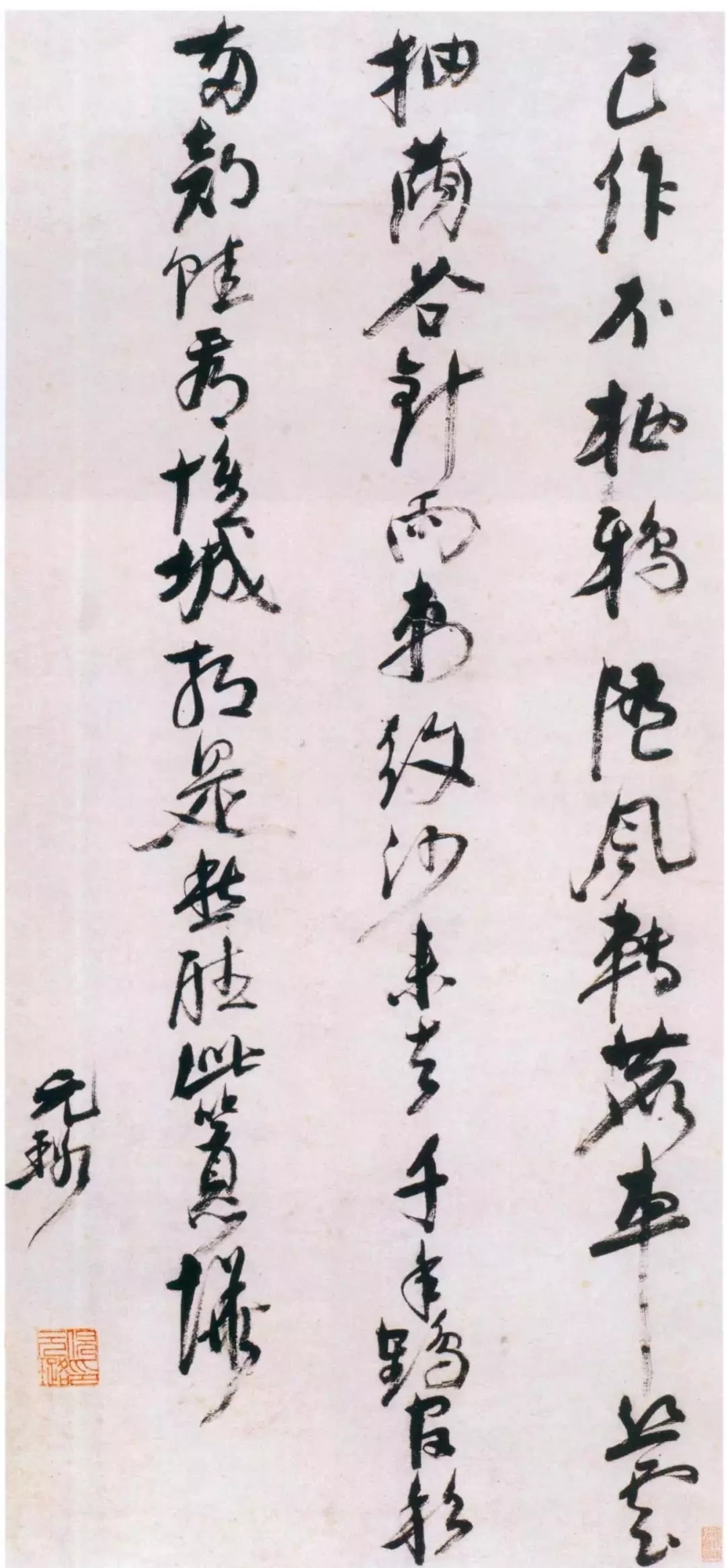

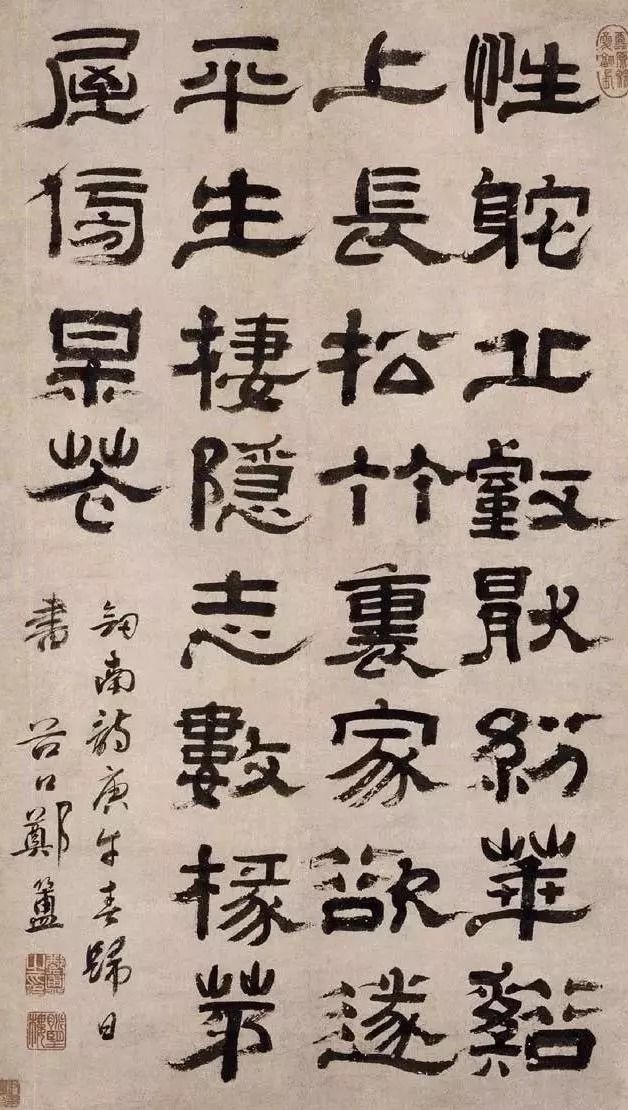

黄道周明季书家,可以夺王铎之席的,只有黄道周。黄道周学问品格,皆第一流。他对于书法,要在二王以外另辟一条路径出来。他大约看厌了千余年来陈陈相因的字体,所以会发这个弘愿。我们看了郑枃的《书法流传图》,便见到羊欣、王僧虔以下的历代许多书家都是王羲之一本相传的。王羲之的字,直接受自卫家,间接是学钟繇的,图中对于钟繇系下,除却他的儿子和外甥外,更没有嫡传的人。黄道周便大胆地去远师钟繇,再参入索靖的草法。波磔多,停蓄少;方笔多,圆笔少。所以他的真书,如断崖峭壁,土花斑驳;他的草书,如急湍下流,被咽危石。前此书家,怕没有这个奇景罢。

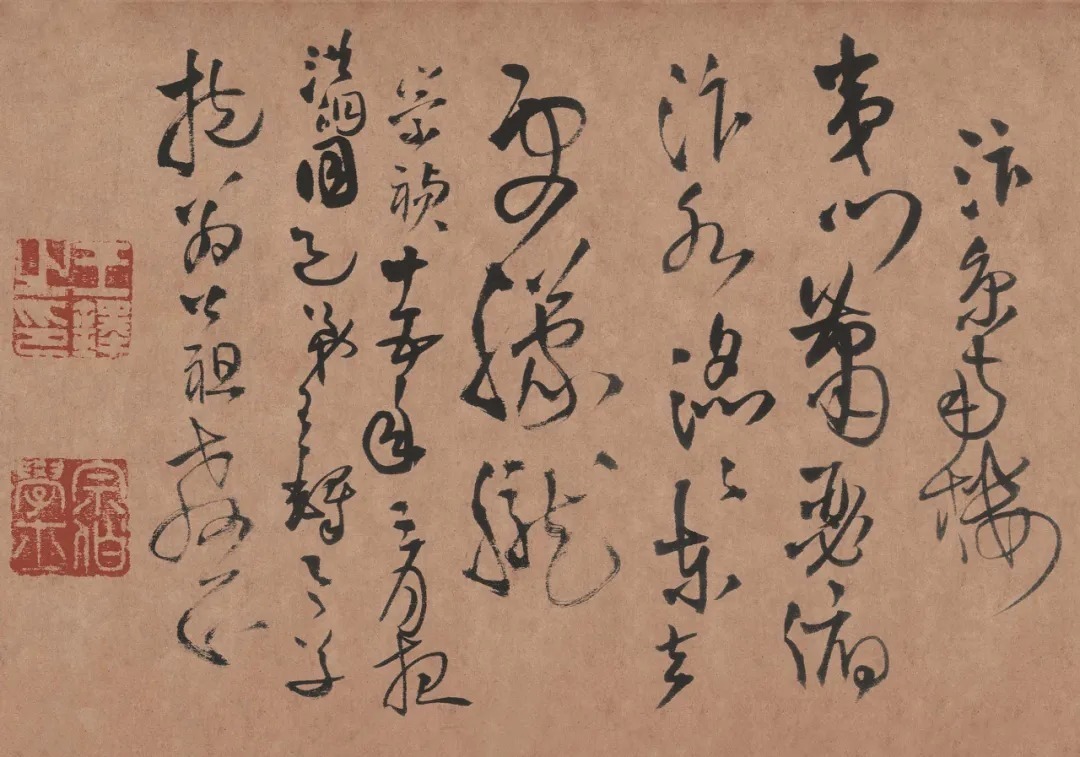

黄道周作品倪元璐他和黄道周同时,而且道同志合,很交好的。明亡时,他们都殉国而死。他们平素为学,崇尚节概,严正之气,流露于行间字里,和赵孟頫、王铎一辈子,自然两样。倪元璐的字,用笔和黄道周方法相同,比较的有锋棱,有色泽。他们都会写字,也都会写画。黄道周字的功力较深,画的功力少些;倪元璐刚反一个面,所以倪字没有像黄字那样规模之大。倪元璐、黄道周、王铎三人,天启二年进士同年。他们在京里,相约学书,都很要好,后来便分做两路了。最希奇的是字的体制也截然两路。说艺术是人性的流露,引他们三人做例子,再恰当没有了。

黄道周作品倪元璐他和黄道周同时,而且道同志合,很交好的。明亡时,他们都殉国而死。他们平素为学,崇尚节概,严正之气,流露于行间字里,和赵孟頫、王铎一辈子,自然两样。倪元璐的字,用笔和黄道周方法相同,比较的有锋棱,有色泽。他们都会写字,也都会写画。黄道周字的功力较深,画的功力少些;倪元璐刚反一个面,所以倪字没有像黄字那样规模之大。倪元璐、黄道周、王铎三人,天启二年进士同年。他们在京里,相约学书,都很要好,后来便分做两路了。最希奇的是字的体制也截然两路。说艺术是人性的流露,引他们三人做例子,再恰当没有了。

倪元璐作品

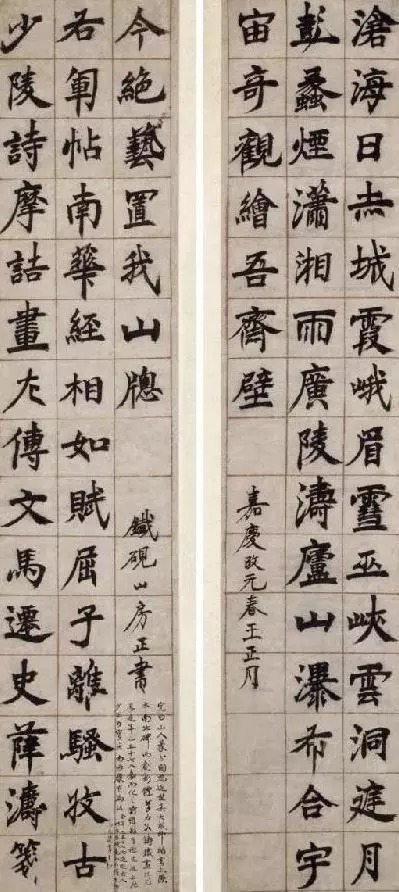

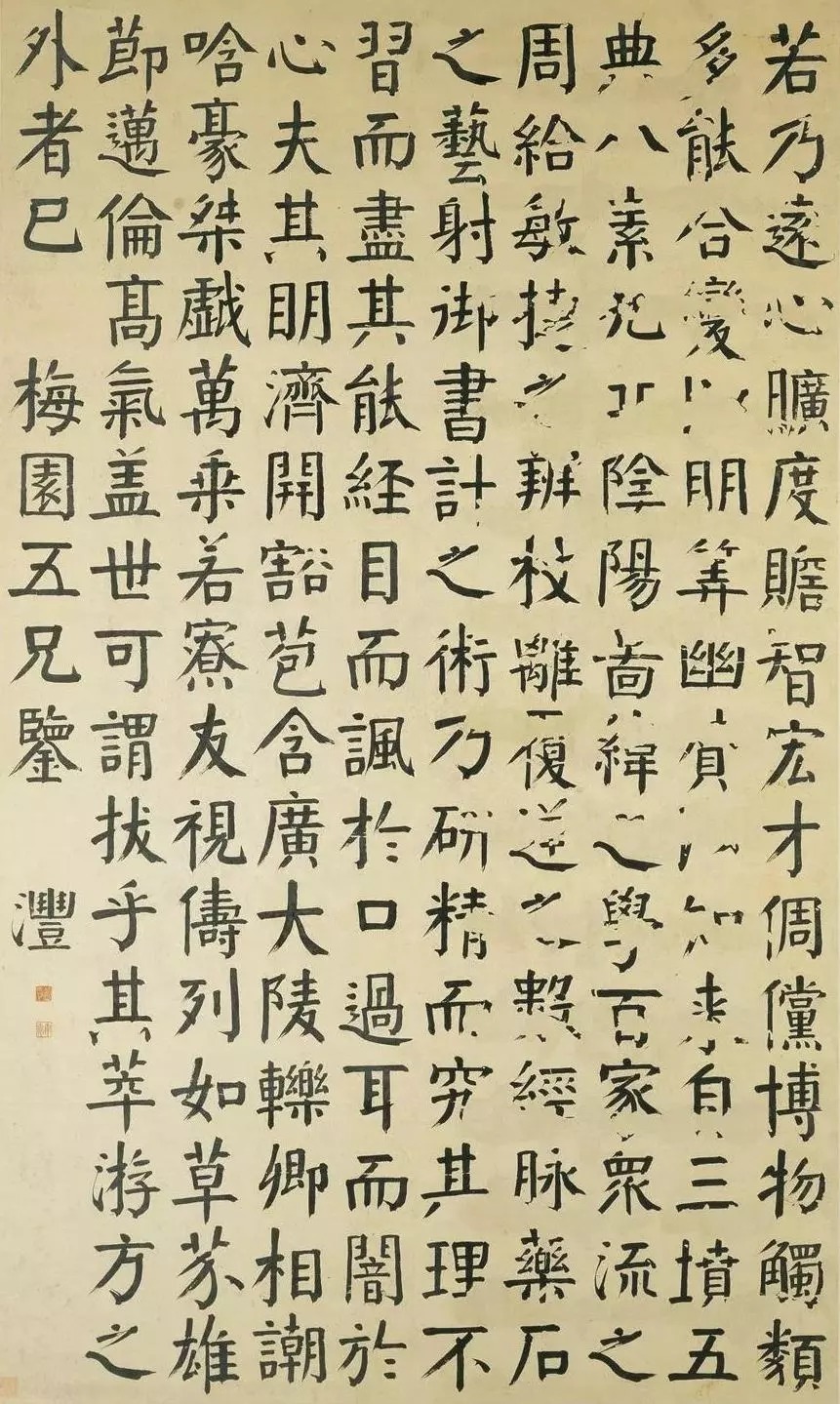

刘墉我最不相信康有为“集帖学之成者刘石庵也”这句话。刘墉的作品,有如许声价,多半是因了他的名位而抬高的(赵孟頫、董其昌等也有些这样)。他的大字是学颜真卿的,寻常书翰,只分些苏轼的厚味来,很少晋人意度,不知南海先生的话从何说起?评刘字最审当的,要推包世臣了,他在《艺舟双楫》里说:诸城刘文清相国,少习香光,壮迁坡老。七十以后,潜心北朝碑版。虽精力已衰,未能深造,然意兴学识,超然尘外。(《论书十二绝句》自注)说他“意兴学识,超然尘外”是对的,说他“集帖学之成”,未免太过了。我们细看包世臣所述的他的学历,“少习香光,壮迁坡老”,少的时候,固然谁都不见得就知道走正确的路,除非是名父之子或名师的弟子;不过他到了壮年还只迁到宋人,而且已有了董其昌做垫子,叫他怎么会根本改造呢?刘墉行楷书还比不上董其昌,不过他能够写大字(大字比小字写得好),这是董其昌所不能及的。他的大字学颜真卿,写得很出神,颜字是多么森严的一种体啊,出于他的手,却变成和婉通灵的一副面目了。他的结构也很遒媚,另有种意趣,不像小字的匀整乏味。后世学刘字的,只认识他那丰腴的笔子和宽绰的态度,不曾注意到结构上的错落和挪移的妙处,所以一无余味。写大字和写小字方法不同,一团团的字样,用之于大字,还不妨,用之于小字,便糟了。刘墉的大字,只靠他会挪移,会错落,小字没有这回事,所以就逊一步。人们都愁大字不易写,萧何题额,甚至覃思三日,其难可知。然而在这三百年里还有个陈鸿寿,他大字写得好极,小字比较平常。这类例子不多。董其昌的用墨,特别来得枯瘠;刘的用墨,特别来得丰肥。枯瘠之极,还有些儿清真之气;丰肥之极,可便泥滞了。有人嘲笑他的字是“墨猪”,并不过分。和刘墉同时的,有王文治、梁同书(当时称做“刘梁王”)都负盛名于一时,他们都从董字出来,写得好时的确也很潇洒,有逸气,然而总不是书学的上乘。 刘墉作品翁方纲翁方纲终身欧虞,谁都这样地评定他,没有异词的。现在我且把他的书法分析起来:他的用笔,完全致力于大欧的《化度寺碑》;他的布白,完全取法于虞世南的《孔祭酒碑》。说得远些,他是从《洛神赋》出来的——钟王小楷,都作扁形,只有《洛神赋》有些长形,《孔祭酒碑》纯是长形的了。王澍写这一体最好,翁方纲是用王澍的方法去学晋唐人的。翁方纲的时代,谈金石的,已很多了。他对于金石学有长时间的研究,识见也广,但看他对于各种碑帖的长跋或长古(他这种古诗也自成一派),多么仔细。推为一代大赏鉴家,不虚也!他既然有了这种识见,所以就不愿意株守晋唐。他也兼写秦篆汉隶,毕竟学力多,天才少,没有什么成绩。可是那时邓石如还没有成名,海内写篆隶的,确实没有更好的人,他在北京,居然做了“书坛盟主”好多年,论其学问,确也有这个资格。

刘墉作品翁方纲翁方纲终身欧虞,谁都这样地评定他,没有异词的。现在我且把他的书法分析起来:他的用笔,完全致力于大欧的《化度寺碑》;他的布白,完全取法于虞世南的《孔祭酒碑》。说得远些,他是从《洛神赋》出来的——钟王小楷,都作扁形,只有《洛神赋》有些长形,《孔祭酒碑》纯是长形的了。王澍写这一体最好,翁方纲是用王澍的方法去学晋唐人的。翁方纲的时代,谈金石的,已很多了。他对于金石学有长时间的研究,识见也广,但看他对于各种碑帖的长跋或长古(他这种古诗也自成一派),多么仔细。推为一代大赏鉴家,不虚也!他既然有了这种识见,所以就不愿意株守晋唐。他也兼写秦篆汉隶,毕竟学力多,天才少,没有什么成绩。可是那时邓石如还没有成名,海内写篆隶的,确实没有更好的人,他在北京,居然做了“书坛盟主”好多年,论其学问,确也有这个资格。 翁方纲作品邓石如他生平用力于篆隶最深,比他的隶、楷、行、草都来得好,自他一出,把过去几百年中的作篆方法,完全推翻,另用一种凝练舒畅之笔写之蔚然自成一家面目。康有为说得好:完白山人之得力处,在以隶笔为篆。或者疑其破坏古法,不知商周用刀简,故籀法多尖;后用漆书,故头尾皆圆;汉后用毫,便成方笔。多方矫揉,佐以烧毫,而为瘦健之少温(李阳冰)书,何若从容自在,以隶笔为汉篆乎!完白山人未出,天下以秦分为不可作之书,自非好古之士鲜或能之;完白既出之后,三尺竖僮,仅解操笔,皆能为篆。我以为邓石如的篆书仍旧继承二李的传统。康氏说他“以隶笔为篆”,实际上自汉以来篆书用笔本来有此一法。邓石如从汉碑篆额得到启发,特别是吴《天发神谶碑》用隶笔更明显。总之都是秦篆的继承者。多数人只注意中锋用笔,写得吃力。邓石如灵活运用,开个方便之门,给予后来学者很大的影响。这点确实是了不起的。学邓诸家,数吴熙载、赵之谦最有名。飘逸有余,而凝练不足,这也是自然的趋势。邓石如用作隶的方法作真书,真书的造就,比隶书稍逊一步。那时谈金石之学的,虽然一天天多起来,但谁有这个大力能够直接去写六朝碑呢?邓石如的真书,全法六朝碑的,因为他对于汉碑已很有根底了,趁势去写六朝碑,是毫不费力的。邓石如笔力天成,这是没有异议的了。我说他真书不及篆隶的原因,只是结构上差一些——他不常作真书,真书的结构,实在嫌其太庸。然而自从他开始正式地写北碑之后,好比“筚路蓝缕,以启山林”,人们就有一条大路可走了。

翁方纲作品邓石如他生平用力于篆隶最深,比他的隶、楷、行、草都来得好,自他一出,把过去几百年中的作篆方法,完全推翻,另用一种凝练舒畅之笔写之蔚然自成一家面目。康有为说得好:完白山人之得力处,在以隶笔为篆。或者疑其破坏古法,不知商周用刀简,故籀法多尖;后用漆书,故头尾皆圆;汉后用毫,便成方笔。多方矫揉,佐以烧毫,而为瘦健之少温(李阳冰)书,何若从容自在,以隶笔为汉篆乎!完白山人未出,天下以秦分为不可作之书,自非好古之士鲜或能之;完白既出之后,三尺竖僮,仅解操笔,皆能为篆。我以为邓石如的篆书仍旧继承二李的传统。康氏说他“以隶笔为篆”,实际上自汉以来篆书用笔本来有此一法。邓石如从汉碑篆额得到启发,特别是吴《天发神谶碑》用隶笔更明显。总之都是秦篆的继承者。多数人只注意中锋用笔,写得吃力。邓石如灵活运用,开个方便之门,给予后来学者很大的影响。这点确实是了不起的。学邓诸家,数吴熙载、赵之谦最有名。飘逸有余,而凝练不足,这也是自然的趋势。邓石如用作隶的方法作真书,真书的造就,比隶书稍逊一步。那时谈金石之学的,虽然一天天多起来,但谁有这个大力能够直接去写六朝碑呢?邓石如的真书,全法六朝碑的,因为他对于汉碑已很有根底了,趁势去写六朝碑,是毫不费力的。邓石如笔力天成,这是没有异议的了。我说他真书不及篆隶的原因,只是结构上差一些——他不常作真书,真书的结构,实在嫌其太庸。然而自从他开始正式地写北碑之后,好比“筚路蓝缕,以启山林”,人们就有一条大路可走了。

邓石如作品

沈曾植学黄道周字的很少,我所仅能找到的,只有一个钱朝彦——很不著名的。这个人学黄道周,像是像极了,可是没有他自己的个性,且也谈不到“发挥光大”。直等到清之季年,有位大家出来了——就是沈曾植。他是个学人,虽然会写字,专学包世臣、吴熙载一派,没有什么意思的;后来不知怎的,像释子悟道般的,把书学的秘奥“一旦豁然贯通”了。他晚年所取法的是黄道周、倪元璐,他不像别人家的死学,方法是用这两家的,功夫依旧用到钟繇、索靖一辈子的身上去,所以变态更多,专用方笔,翻覆盘旋,如游龙舞凤,奇趣横生。他死后,墨迹流传,售价更昂,可见时人还有些儿眼光。 沈曾植作品包世臣他的《艺舟双楫》中有《述书》上中下三篇,他自己的学程,在上篇中说得很详细。可是他生平喜大言,如云汪中《述学》稿子,经其手定,不是太不自量了吗?我们单读他论书的文章,想象到他的作品方面去,一定以为至高无上的了,其实,哪里见得!他的字取法于邓石如的多,他用邓的方法,却写北碑,也很有功夫。他对于用笔极讲究,有人讥诮他单讲究区区点画,把大的条件反而忽忘了,他实在有这个毛病。他的用笔,比邓更方,专取侧势,大约他得力在《敬史君碑》、《始平公造像》这几种,不过自己不肯明说罢了——艺术家往往不肯以真诀告人。

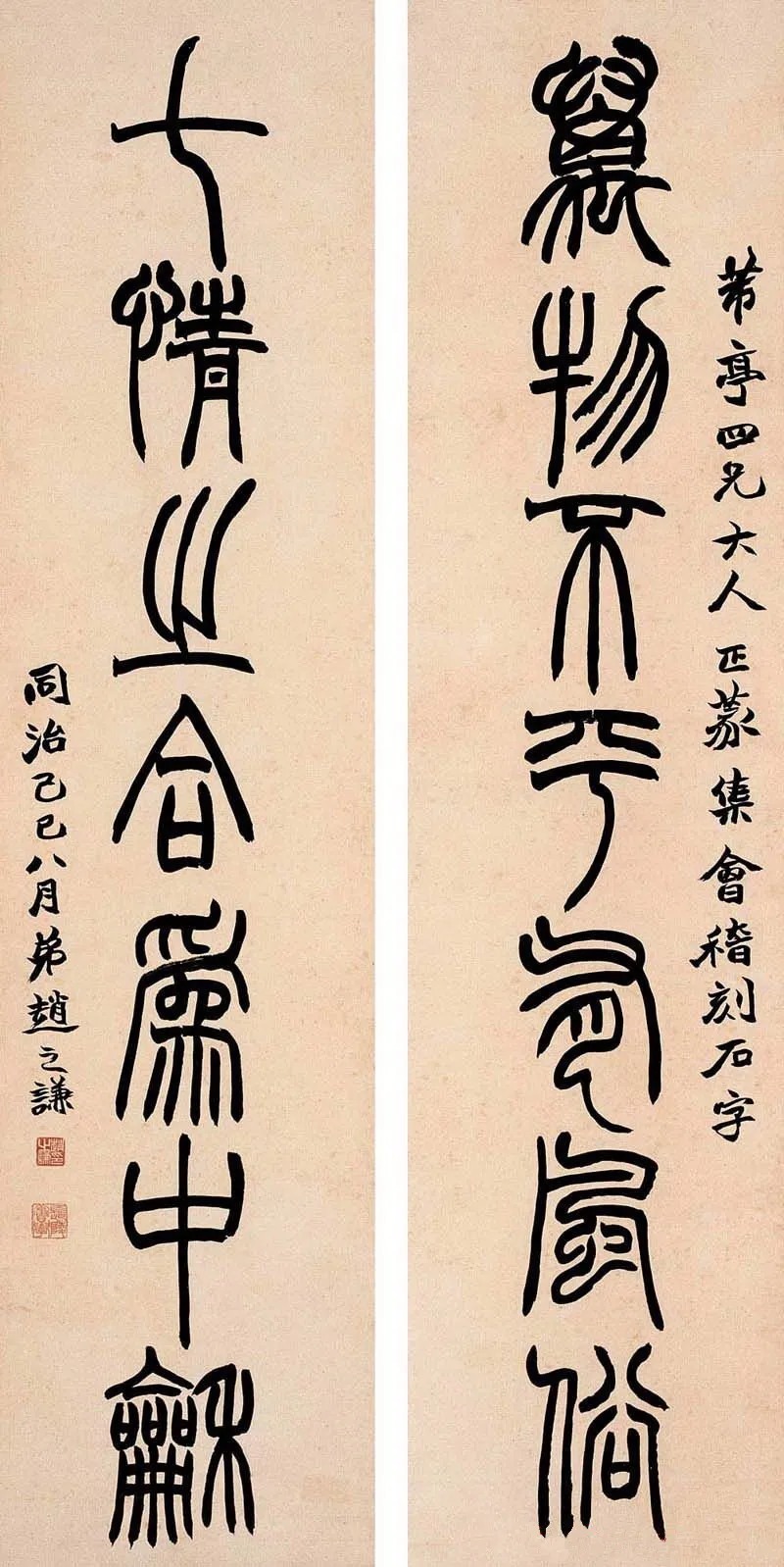

沈曾植作品包世臣他的《艺舟双楫》中有《述书》上中下三篇,他自己的学程,在上篇中说得很详细。可是他生平喜大言,如云汪中《述学》稿子,经其手定,不是太不自量了吗?我们单读他论书的文章,想象到他的作品方面去,一定以为至高无上的了,其实,哪里见得!他的字取法于邓石如的多,他用邓的方法,却写北碑,也很有功夫。他对于用笔极讲究,有人讥诮他单讲究区区点画,把大的条件反而忽忘了,他实在有这个毛病。他的用笔,比邓更方,专取侧势,大约他得力在《敬史君碑》、《始平公造像》这几种,不过自己不肯明说罢了——艺术家往往不肯以真诀告人。 包世臣作品赵之谦把森严方朴的北碑,用宛转流利的笔子行所无事地写出来,这要算赵之谦第一副本领了。他也是取法邓石如的,不过他没有邓石如那般魄力,所以他的作品,偏于优美一方面,拙的气味少,巧的成分多,在碑学界,也不能不算一种创格,虽然有好多人不很赞重他。赵之谦有个同乡叫做陶濬宣,他也专写北碑(专写《龙门造像》的),写得太板滞了。我以为与其像陶濬宣这般板滞,不如像赵之谦那样流动,好在他于流动之中有勾勒,不至于全没骨子。那时写北碑比较好的,还有孙诒经、李文田。孙浑厚疏宕,方圆并用,确非他人所及,可惜我所见的不很多。李文田似乎太老实些,故不详论。

包世臣作品赵之谦把森严方朴的北碑,用宛转流利的笔子行所无事地写出来,这要算赵之谦第一副本领了。他也是取法邓石如的,不过他没有邓石如那般魄力,所以他的作品,偏于优美一方面,拙的气味少,巧的成分多,在碑学界,也不能不算一种创格,虽然有好多人不很赞重他。赵之谦有个同乡叫做陶濬宣,他也专写北碑(专写《龙门造像》的),写得太板滞了。我以为与其像陶濬宣这般板滞,不如像赵之谦那样流动,好在他于流动之中有勾勒,不至于全没骨子。那时写北碑比较好的,还有孙诒经、李文田。孙浑厚疏宕,方圆并用,确非他人所及,可惜我所见的不很多。李文田似乎太老实些,故不详论。

赵之谦作品李瑞清李瑞清也大规模地写过北碑,他的作品,在十年前很珍贵,现在却没有人佩服他了。我以为过去的珍贵,也太过分;现在的轻视,也可不必。艺术是有时代性的东西。康有为说得好:“制度、文章、学术,皆有时焉以为之大界,美恶工拙,只可于本界较之。”我们现在都知道李瑞清的字的短处了,可是在李瑞清未出世之前,谁能开得出像他那样一条新的路来呢?这样说来,李瑞清在书学史上就有相当的地位了。他的早年写颜、柳、山谷诸家,都很不错。后来专写汉魏碑版,喜用颤笔。他见到当时写北碑的,不入于赵(之谦),则入于陶(濬宣),他要用蔡邕的“涩笔”去矫正他们,结果涩得过分,变为颤了。更有甚于此的,一般学李瑞清的人,颤得过分,益发不成样子,弄得李瑞清的字愈加岀丑。所以我说李瑞清书价陡落,他们也该负一部分的责任。

赵之谦作品李瑞清李瑞清也大规模地写过北碑,他的作品,在十年前很珍贵,现在却没有人佩服他了。我以为过去的珍贵,也太过分;现在的轻视,也可不必。艺术是有时代性的东西。康有为说得好:“制度、文章、学术,皆有时焉以为之大界,美恶工拙,只可于本界较之。”我们现在都知道李瑞清的字的短处了,可是在李瑞清未出世之前,谁能开得出像他那样一条新的路来呢?这样说来,李瑞清在书学史上就有相当的地位了。他的早年写颜、柳、山谷诸家,都很不错。后来专写汉魏碑版,喜用颤笔。他见到当时写北碑的,不入于赵(之谦),则入于陶(濬宣),他要用蔡邕的“涩笔”去矫正他们,结果涩得过分,变为颤了。更有甚于此的,一般学李瑞清的人,颤得过分,益发不成样子,弄得李瑞清的字愈加岀丑。所以我说李瑞清书价陡落,他们也该负一部分的责任。

李瑞清作品张裕钊张裕钊不全是圆笔,他的好处还在用方笔的时候,不过平均计算起来,毕竟用圆笔的多,所以把他排列在这里(邓石如也带用圆笔)。康有为说张廉卿集碑学之成,我可又不敢输服他了。他的用笔,固然有一种浑刚之气,取法六朝,不着痕迹,这是他的长处。然而六朝人的书,又会团结,又会开张,又会镇重,又会跌宕;他呢,单有团结镇重的好处,而没有开张跌宕的本领,所以还差一些。据康有为说:其书高古浑穆,点画转折,皆绝痕迹,而意态逋峭特甚,其神韵皆晋宋得意处,真能甄晋陶魏,孕宋、梁而育齐、隋,千年来无与比!其在国朝,譬之东原之经学,稚威之骈文,定庵之散文,皆特立独出者也。吾得其书,审其落墨运笔,中笔必折,外墨必连,转必提顿,以方为圆,落必含蓄,以圆为方,故为锐笔而实留,故为涨墨而实洁,乃大悟笔法。“中笔必折”以下几句话,确能道得个中甘苦,可是书法的要素很多,“用笔”以外,大有事在,张裕钊除却用笔一事之外,并没有什么了不得的处所。康有为感激他启悟之恩,所以不觉言之过当,其实“甄晋陶魏,孕宋梁而育齐隋,千年来无与比”,这顶高帽子,他难道戴得起的吗?评张裕钊字比较恰当的,张宗祥《书学源流论》里说:廉卿用笔法《张猛龙》及齐碑,而结体宽弛。(《时变篇》)又说:廉卿之学《猛龙》,用笔之法,可云肖矣。分而观之,殊多合者及其成字,则皆不类。盖结构非《猛龙》之结构,太平易而不险峻也。(《溯源篇》)说他学《猛龙》,虽也不很妥当(法齐碑不错),但“宽弛”“平易”确是他的短处,我有时还疑他是学柳公权的。总之,他的体势的确不是北碑。他虽然能于书学界独树一帜,康赞云云,实在使我们有“张茂先我所不解”的感想。

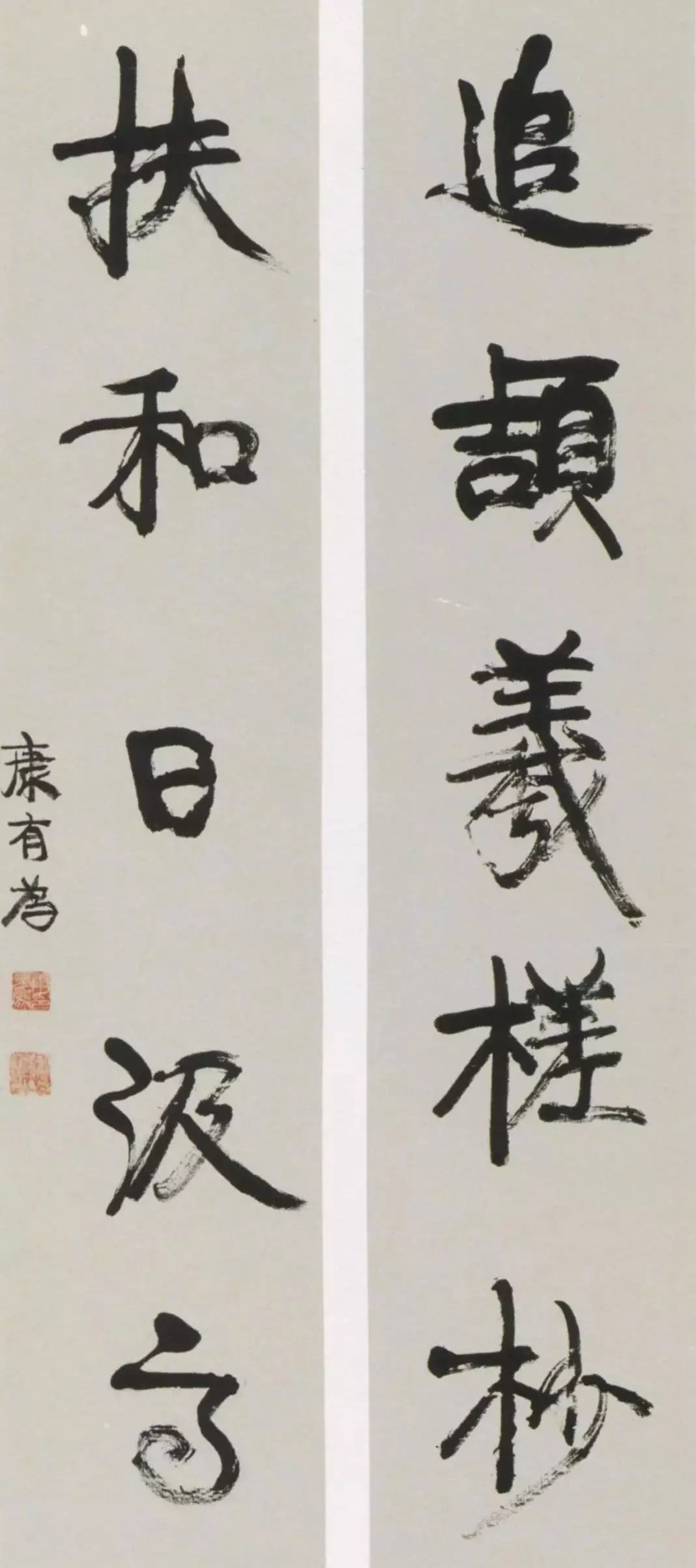

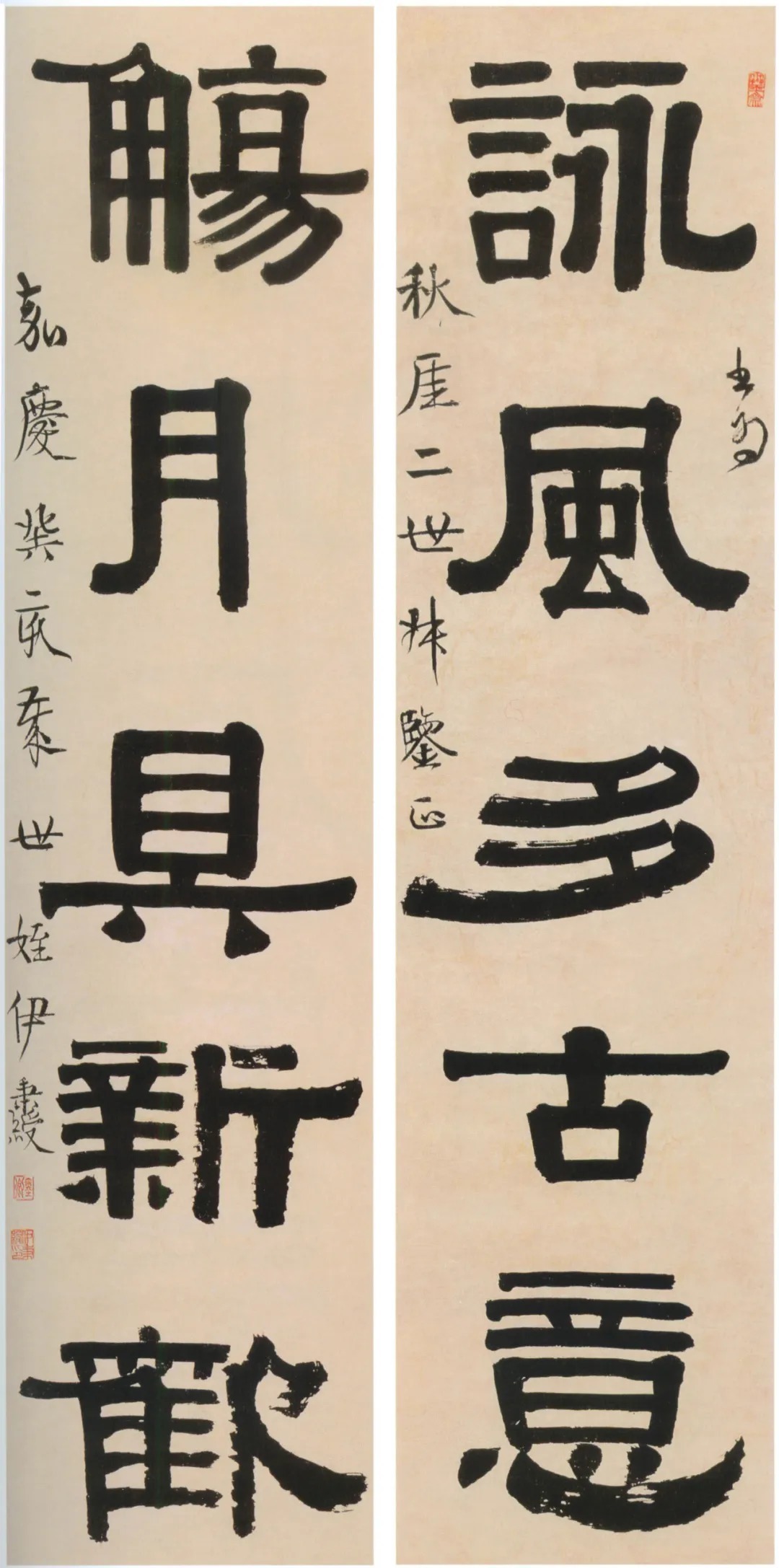

李瑞清作品张裕钊张裕钊不全是圆笔,他的好处还在用方笔的时候,不过平均计算起来,毕竟用圆笔的多,所以把他排列在这里(邓石如也带用圆笔)。康有为说张廉卿集碑学之成,我可又不敢输服他了。他的用笔,固然有一种浑刚之气,取法六朝,不着痕迹,这是他的长处。然而六朝人的书,又会团结,又会开张,又会镇重,又会跌宕;他呢,单有团结镇重的好处,而没有开张跌宕的本领,所以还差一些。据康有为说:其书高古浑穆,点画转折,皆绝痕迹,而意态逋峭特甚,其神韵皆晋宋得意处,真能甄晋陶魏,孕宋、梁而育齐、隋,千年来无与比!其在国朝,譬之东原之经学,稚威之骈文,定庵之散文,皆特立独出者也。吾得其书,审其落墨运笔,中笔必折,外墨必连,转必提顿,以方为圆,落必含蓄,以圆为方,故为锐笔而实留,故为涨墨而实洁,乃大悟笔法。“中笔必折”以下几句话,确能道得个中甘苦,可是书法的要素很多,“用笔”以外,大有事在,张裕钊除却用笔一事之外,并没有什么了不得的处所。康有为感激他启悟之恩,所以不觉言之过当,其实“甄晋陶魏,孕宋梁而育齐隋,千年来无与比”,这顶高帽子,他难道戴得起的吗?评张裕钊字比较恰当的,张宗祥《书学源流论》里说:廉卿用笔法《张猛龙》及齐碑,而结体宽弛。(《时变篇》)又说:廉卿之学《猛龙》,用笔之法,可云肖矣。分而观之,殊多合者及其成字,则皆不类。盖结构非《猛龙》之结构,太平易而不险峻也。(《溯源篇》)说他学《猛龙》,虽也不很妥当(法齐碑不错),但“宽弛”“平易”确是他的短处,我有时还疑他是学柳公权的。总之,他的体势的确不是北碑。他虽然能于书学界独树一帜,康赞云云,实在使我们有“张茂先我所不解”的感想。 张裕钊作品康有为《广艺舟双楫》(即《书镜》)的作者康有为,对于历朝碑版,无所不摹,即论这部论书之书,闳伟博洽,也已经“只千古而无对”了!可是他的议论也有所蔽,他有意提倡碑学,太侧重碑学了。经过多次翻刻的帖,固然已不是二王的真面目,但经过石工大刀阔斧锥凿过的碑,难道不失原书的分寸吗?我知道南海先生也无以解嘲了。他虽然遍写各碑,但也有偏重的处所。他在《述学篇》里只说一泡冠冕堂皇的话儿,不曾道出真的历史来,然而我们总可以揣测得之。他对于《石门铭》得力最深,其次是《经石峪》、《六十人造像》及云峰山各种。他善作“擘窠大字”,固然由于他的意量宽博,但其姿态,则纯从王远得来(也有几成颜字),众目可共看也。邓石如、张裕钊是他所最倾倒的,作书时常常参入他们的笔意。但还有一家是他写大字写小字以及点画使转种种方法之所出,而他自己不曾明白说过的,就是伊秉绶。试看他们两人的随便写作,画必平长,转折多圆,何等近似。潇洒自然,不夹入几许人间烟火气,这种神情,又何其仿佛。

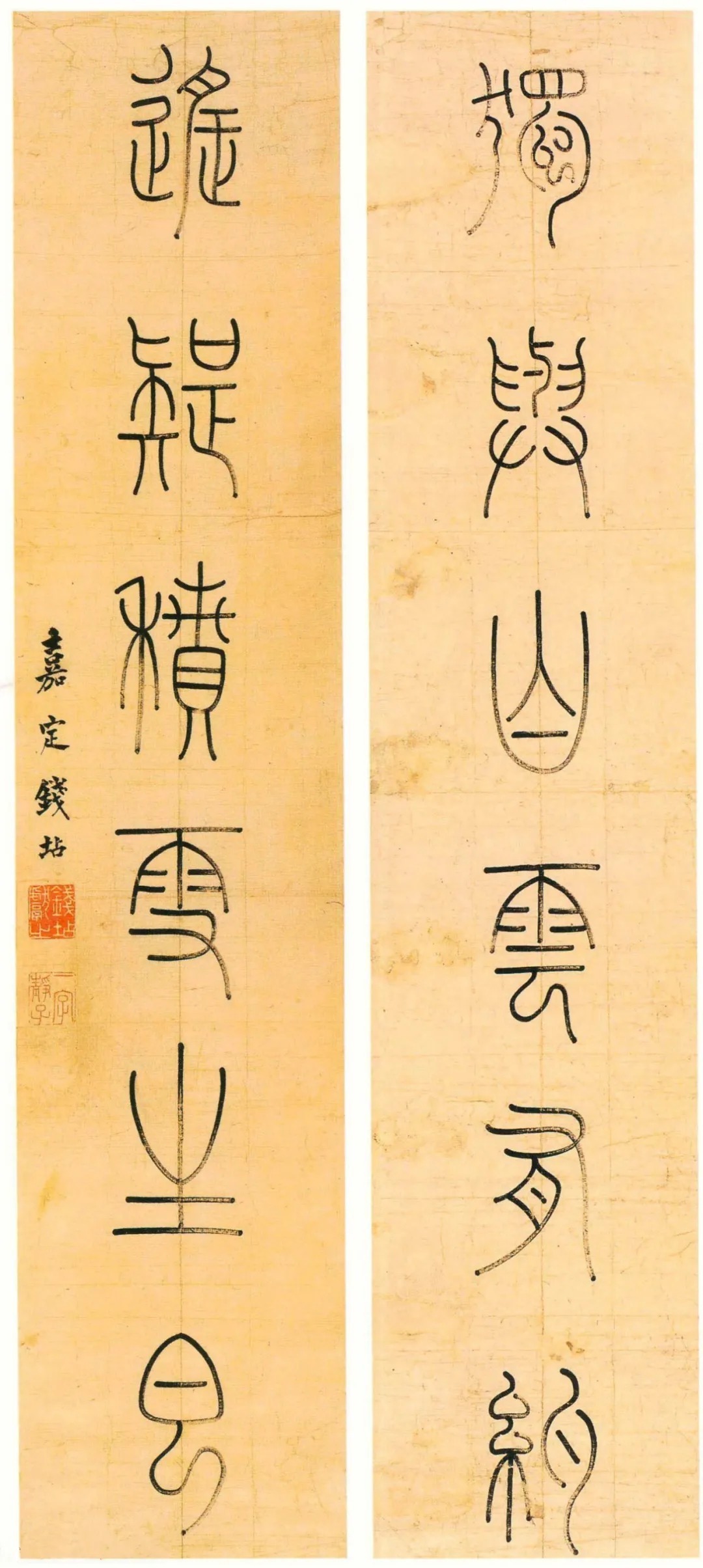

张裕钊作品康有为《广艺舟双楫》(即《书镜》)的作者康有为,对于历朝碑版,无所不摹,即论这部论书之书,闳伟博洽,也已经“只千古而无对”了!可是他的议论也有所蔽,他有意提倡碑学,太侧重碑学了。经过多次翻刻的帖,固然已不是二王的真面目,但经过石工大刀阔斧锥凿过的碑,难道不失原书的分寸吗?我知道南海先生也无以解嘲了。他虽然遍写各碑,但也有偏重的处所。他在《述学篇》里只说一泡冠冕堂皇的话儿,不曾道出真的历史来,然而我们总可以揣测得之。他对于《石门铭》得力最深,其次是《经石峪》、《六十人造像》及云峰山各种。他善作“擘窠大字”,固然由于他的意量宽博,但其姿态,则纯从王远得来(也有几成颜字),众目可共看也。邓石如、张裕钊是他所最倾倒的,作书时常常参入他们的笔意。但还有一家是他写大字写小字以及点画使转种种方法之所出,而他自己不曾明白说过的,就是伊秉绶。试看他们两人的随便写作,画必平长,转折多圆,何等近似。潇洒自然,不夹入几许人间烟火气,这种神情,又何其仿佛。 康有为作品钱坫清初写篆字的很少,王澍算一家,不是最著名。等到小学家一辈辈出来了,才有好多人去练篆书,如钱坫、洪亮吉、孙星衍等皆是。他们都用很呆板的方法,搦定笔管,去画大圆,写的时候,固然很吃力,且也没趣味(有的索性烧去毫尖写之,说来很可笑)。钱坫是九钱之一,世代研究经小学的,他对于篆书的功夫,比洪、孙更深。他虽然远法二李,但有时似乎在学“扁”,有时则很像宋时的陈孔硕。总之,他的功夫,毕竟不少!他自己说曾有一次梦见李阳冰,授以笔法,骤然大进。我们不相信他那种神话,但他平日用心之切,于此可见一斑。他和邓石如同时,他常常批评邓石如篆书笔画的错误,说他不懂六书,邓石如的确没有小学根柢的。可是小学是一事,书学又是一事,书家能兼小学,固然更好,因不能兼小学而并取消书家的资格,那也太苛刻了。

康有为作品钱坫清初写篆字的很少,王澍算一家,不是最著名。等到小学家一辈辈出来了,才有好多人去练篆书,如钱坫、洪亮吉、孙星衍等皆是。他们都用很呆板的方法,搦定笔管,去画大圆,写的时候,固然很吃力,且也没趣味(有的索性烧去毫尖写之,说来很可笑)。钱坫是九钱之一,世代研究经小学的,他对于篆书的功夫,比洪、孙更深。他虽然远法二李,但有时似乎在学“扁”,有时则很像宋时的陈孔硕。总之,他的功夫,毕竟不少!他自己说曾有一次梦见李阳冰,授以笔法,骤然大进。我们不相信他那种神话,但他平日用心之切,于此可见一斑。他和邓石如同时,他常常批评邓石如篆书笔画的错误,说他不懂六书,邓石如的确没有小学根柢的。可是小学是一事,书学又是一事,书家能兼小学,固然更好,因不能兼小学而并取消书家的资格,那也太苛刻了。

钱坫作品

杨沂孙他用轻描淡扫的笔子来写篆字,是他的创格。他对于籀书篆书,写得熟透了,有时还把籀书篆书夹杂着写来,随随便便,不着痕迹,这也是别人家所没有的情形。自从邓石如的篆法一传再传变成一种卑靡的习气以后,学者没有法儿躲避他,一方面觉得回头转去去学钱坫、洪亮吉是多么吃力而且可畏的一条路啊,所以学杨沂孙的就慢慢地多了起来,在相当的时间之内。其实,杨沂孙的篆字是不能学的,学到后来,更其靡弱了。字有写得好而可学的,有写得好而不能学的。论吴大澂、杨沂孙两人的篆法,当然杨在吴上,然而吴篆学之无弊,正因为他写得平实的缘故。

杨沂孙作品

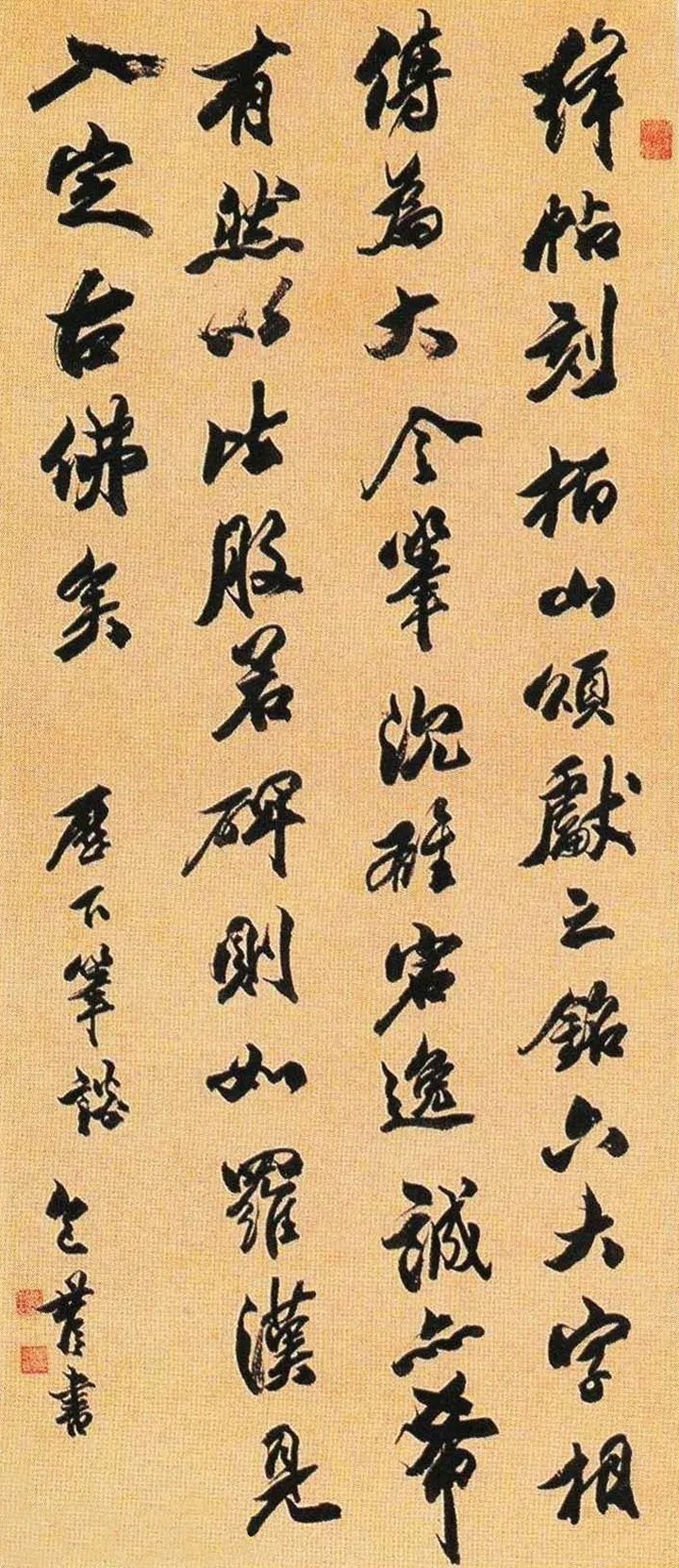

吴俊卿吴先生专写《石鼓》,他的用笔,也用邓法,凝练遒劲,可以继美。赵之谦作篆,不主故常,随时有种新意出来;吴先生作篆,也不主故常,也随时有新意出来。可是赵之谦的新意,专以侧媚取势,所以无当大雅;吴先生极力避免这种“捧心龋齿”的状态,把三代钟鼎陶器文字的体势,糅杂其间,所以比赵之谦高明得多了。吴字出名之后,海内外(海外指日本)承学之士,都以邓字为不足学(怕犯赵之谦的老毛病),一个个去写吴字。可是他们所学的,只是吴字的一种——最通常的一种。我们所看到的吴字,件件各异,因此不能不惊服他老人家魄力的伟大。 吴昌硕作品郑簠在碑学还没有昌盛之前,写隶字的很少,而且不很合法。可是他们也有他们的好处,写得好的,的确有种逸气,郑簠是最富有逸气的一个。他的隶字,带用草法,写得最洒脱。不守纪律,逍遥自在,像煞是个游仙。他之所以有这个大胆,有了这个大胆而不至于“泛驾”,全靠他的襟抱和学问做背景。他家里所藏古碑,凡有四橱之多,他几乎无所不摹。但我们找遍汉碑,觉得没一通和他的字近似的。有人说他学《夏承》,《夏承》不过波折多一些罢了,郑簠的波折法,不是这里的波折法,说他学《夏承》是很牵强的,他是不肯呆学古碑的人啊。郑簠的波折法,和宋《山河堰石刻》稍似。学郑簠的字的,有个万经,学得很相像。然而有一事不曾学到,郑簠何尝这样拘拘地摹仿古人过呢?李邕说得好,“学我者死,似我者俗”,我可以借这句话代郑簠赠给万经。

吴昌硕作品郑簠在碑学还没有昌盛之前,写隶字的很少,而且不很合法。可是他们也有他们的好处,写得好的,的确有种逸气,郑簠是最富有逸气的一个。他的隶字,带用草法,写得最洒脱。不守纪律,逍遥自在,像煞是个游仙。他之所以有这个大胆,有了这个大胆而不至于“泛驾”,全靠他的襟抱和学问做背景。他家里所藏古碑,凡有四橱之多,他几乎无所不摹。但我们找遍汉碑,觉得没一通和他的字近似的。有人说他学《夏承》,《夏承》不过波折多一些罢了,郑簠的波折法,不是这里的波折法,说他学《夏承》是很牵强的,他是不肯呆学古碑的人啊。郑簠的波折法,和宋《山河堰石刻》稍似。学郑簠的字的,有个万经,学得很相像。然而有一事不曾学到,郑簠何尝这样拘拘地摹仿古人过呢?李邕说得好,“学我者死,似我者俗”,我可以借这句话代郑簠赠给万经。 郑簠作品金农近代书家中最特别的,要数金农了。他的用笔,又方又扁,叫做“漆书”,谁都指不出他的师承来(或说他真书学《郑长猷造像》,倒很相近)。康有为说:“乾隆之世,已厌旧学,冬心、板桥(郑燮),参用隶笔,然失则怪,此欲变而不知变者。”这话固然不错,但一来有时代的关系,二来他的气味好,毕竟不能一笔抹煞他。平心地说来,一方面我们该要悯惜他那“不知变”和“失则怪”的苦衷,又一方面还该赞佩他那副创造精神才好。他的隶书,横画很粗阔,一竖都很细小,字的全形很长,处处和别人家不同。他的画也很奇别,向来写梅花的,总倾向于疏朗高淡一路,他偏要写“密萼繁枝”。总之:他是富于独创精神的,学问也好些,无论字或画,都有一种不可掩的逸气在里面。

郑簠作品金农近代书家中最特别的,要数金农了。他的用笔,又方又扁,叫做“漆书”,谁都指不出他的师承来(或说他真书学《郑长猷造像》,倒很相近)。康有为说:“乾隆之世,已厌旧学,冬心、板桥(郑燮),参用隶笔,然失则怪,此欲变而不知变者。”这话固然不错,但一来有时代的关系,二来他的气味好,毕竟不能一笔抹煞他。平心地说来,一方面我们该要悯惜他那“不知变”和“失则怪”的苦衷,又一方面还该赞佩他那副创造精神才好。他的隶书,横画很粗阔,一竖都很细小,字的全形很长,处处和别人家不同。他的画也很奇别,向来写梅花的,总倾向于疏朗高淡一路,他偏要写“密萼繁枝”。总之:他是富于独创精神的,学问也好些,无论字或画,都有一种不可掩的逸气在里面。 金农作品伊秉绶伊秉绶是隶家正宗,康有为说他集分书之成,很对。其实,他的作品,无体不佳,一落笔就和别人家分出仙凡的界限来。除出篆书是他不常写的外,其余色色都比邓石如境界来得高。包世臣只取他的行书,列入“逸品下”,还不能赏识他,康有为才是他的知己啊。他的隶字,早年和桂馥同一派的,后来他有了独到之见,便把当时板滞的习气完全改除,开条清空高邈的路出来。他是用颜真卿的楷法写隶字的,但同时,他也用隶的方法来写颜字;用隶的方法写颜字,真是师颜之所师,“此秘待我发”,他可以自豪了。写字贵在能变,魏碑结体之妙,完全在于善变。我们试翻开任何种魏碑,把它里面相同的字拈出来一比较,几乎没一个姿态相同的,唐碑就不行了(唐以前的碑版,只有《经石峪》有这个毛病,但它因为字的面积过大,也可以原谅)。论到唐以后的书法,只有颜真卿变化最多,最神奇;历来写颜字的,也只有个伊秉绶最解此意。这句话,怕不至于太大胆吧。他不论临哪一家字,都有“我”的存在,而他的“我”之中,又处处有颜的骨气,是真可谓“具体而微”了。除却颜的成分,其余比较地占得多的,还是《吊比干文》,大概真书中含《吊比干文》的成分更多些。写字的条件多着哩,用笔用墨以外,还有结体、布白。布白有一个字以内的布白,有字与字之间的布白,还有整行乃至整幅的布白——这就是古人所谓“小九宫”“大九宫”。别人家写隶字,务求匀整,一颗颗的活像算珠,这和“馆阁体”相差几何呢?伊秉绶对于这一层很讲究,你看他的作品,即使画有方格的,也依旧很错落。记得黄庭坚诗云:“谁知洛阳杨风子,下笔却到乌丝阑。”古人原都不肯死板板地就范的。

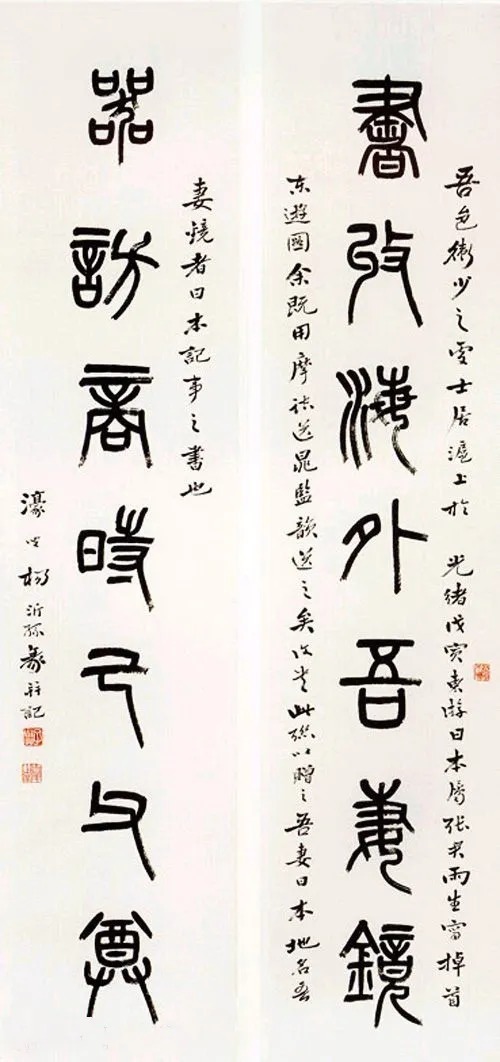

金农作品伊秉绶伊秉绶是隶家正宗,康有为说他集分书之成,很对。其实,他的作品,无体不佳,一落笔就和别人家分出仙凡的界限来。除出篆书是他不常写的外,其余色色都比邓石如境界来得高。包世臣只取他的行书,列入“逸品下”,还不能赏识他,康有为才是他的知己啊。他的隶字,早年和桂馥同一派的,后来他有了独到之见,便把当时板滞的习气完全改除,开条清空高邈的路出来。他是用颜真卿的楷法写隶字的,但同时,他也用隶的方法来写颜字;用隶的方法写颜字,真是师颜之所师,“此秘待我发”,他可以自豪了。写字贵在能变,魏碑结体之妙,完全在于善变。我们试翻开任何种魏碑,把它里面相同的字拈出来一比较,几乎没一个姿态相同的,唐碑就不行了(唐以前的碑版,只有《经石峪》有这个毛病,但它因为字的面积过大,也可以原谅)。论到唐以后的书法,只有颜真卿变化最多,最神奇;历来写颜字的,也只有个伊秉绶最解此意。这句话,怕不至于太大胆吧。他不论临哪一家字,都有“我”的存在,而他的“我”之中,又处处有颜的骨气,是真可谓“具体而微”了。除却颜的成分,其余比较地占得多的,还是《吊比干文》,大概真书中含《吊比干文》的成分更多些。写字的条件多着哩,用笔用墨以外,还有结体、布白。布白有一个字以内的布白,有字与字之间的布白,还有整行乃至整幅的布白——这就是古人所谓“小九宫”“大九宫”。别人家写隶字,务求匀整,一颗颗的活像算珠,这和“馆阁体”相差几何呢?伊秉绶对于这一层很讲究,你看他的作品,即使画有方格的,也依旧很错落。记得黄庭坚诗云:“谁知洛阳杨风子,下笔却到乌丝阑。”古人原都不肯死板板地就范的。

伊秉绶作品

何绍基何绍基各体书,隶书第一,真书还在其次。真书病在写得太熟(应酬太多,亦其一因),太熟了,无意中夹入通俗的成分进去,同时把那仅有的古意慢慢地散失了。他的隶字,还不至于熟,因为他比较少应酬的缘故。他的隶字的好处,在有一缕真气,用笔极空灵,极洒脱,看过去很潦草,其实他并不肯丝毫苟且的。至于他的大气盘旋处,更非常人所能望其项背。他生平遍写各体隶碑,对于《张迁》的功夫最深。他的境界,虽没有像伊秉绶的高,但比桂馥来得生动,比金农来得实在,在隶家中,不能不让他占一席位次。他写颜字最出名,可是写得太熟,反而有碍了。他是遍学南北碑版的,特别是隶书的功夫,比别人家来得深,所以他的作品,包含很大。他的字有一种翩翩欲仙的姿态,和寻常写颜字的有些不同,大约是兼用张照、刘墉的方法的——用刘的方法尤多。他对于执笔极讲究,多用提笔绞笔,运笔有一种空虚洒脱的神情,和他的隶字相同。 何绍基作品钱沣他写颜字最逼肖,颜碑面目很多,他所最写得像的是《大麻姑》、《元次山》这几种。他的行书虽然和《争坐位》、《祭侄稿》形态不很近似,但也很好,有骨子,不像刘墉、翁同龢之多肉。他还有一件事比别人家来得好:寻常学颜字的,只知聚,不知散;只知含,不知拓,他可是能散能拓的了。刘熙载论草书有句绝妙的话儿——《艺概》中有一条说:古人草书,空白少而神远,空白多而神密,俗书反是。我以为用这句话来评颜字,再恰当没有了。颜字字形很宽廓,“空白”只管多,但其“神”自然很“密”,这也是颜真卿《笔法十二意》篇里说的“密谓疏”的意思,钱沣是最能体会这个“奥旨”的。

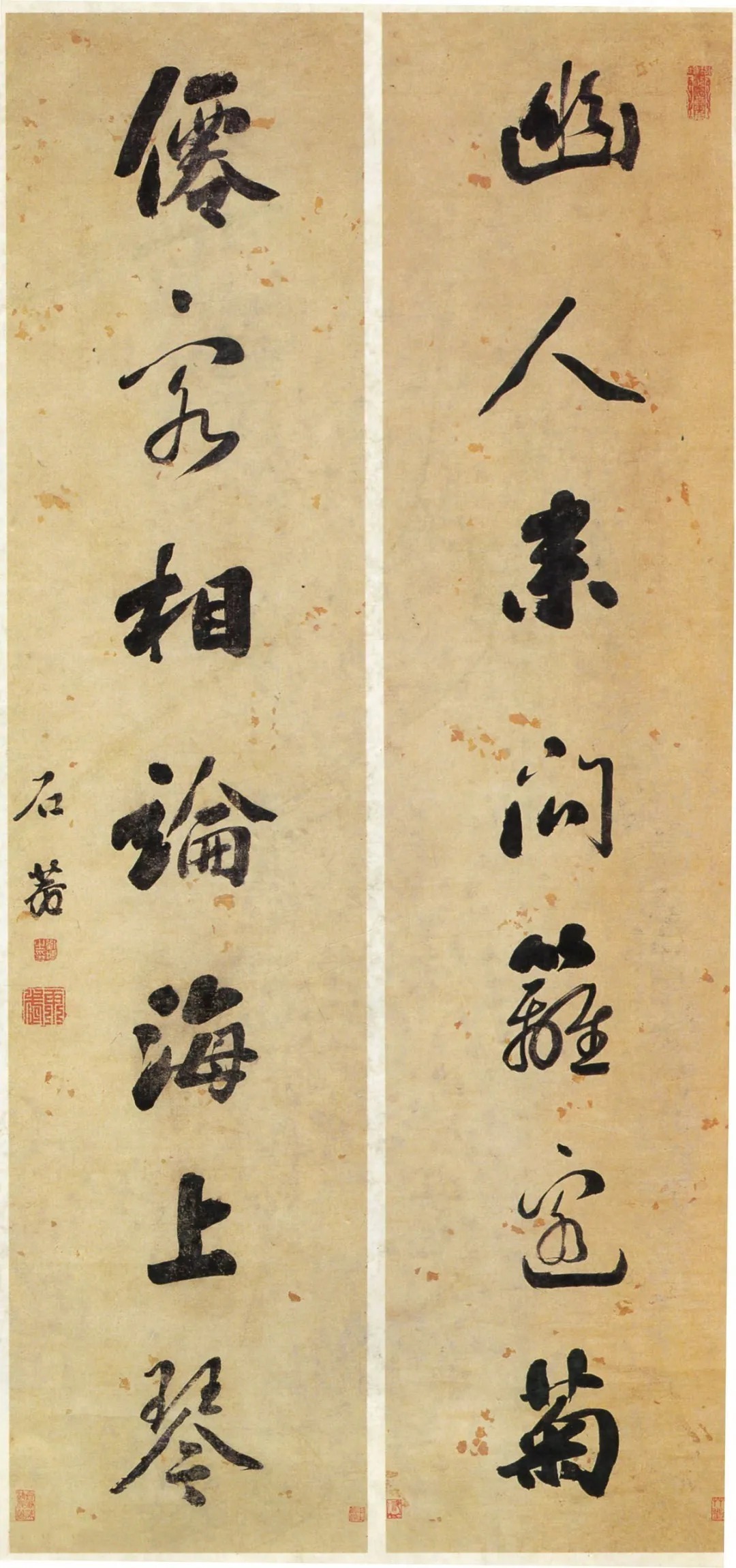

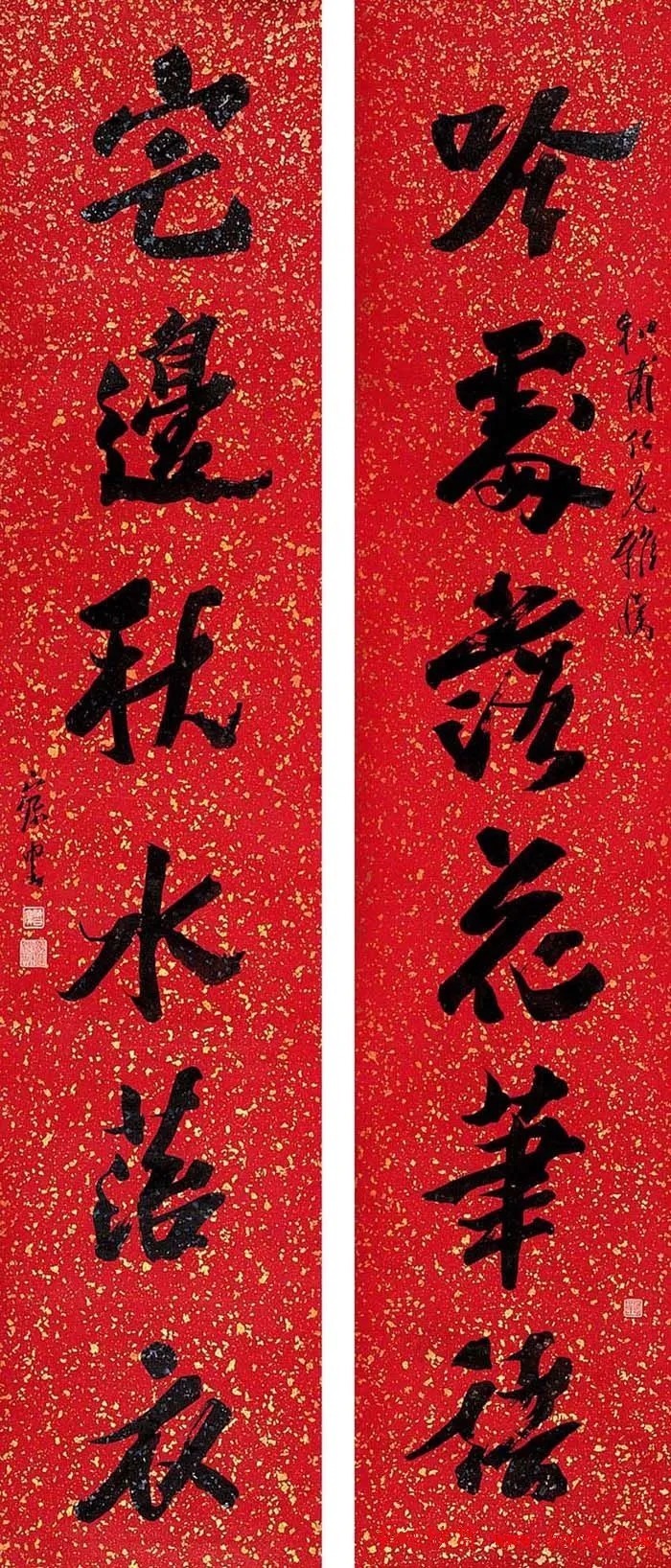

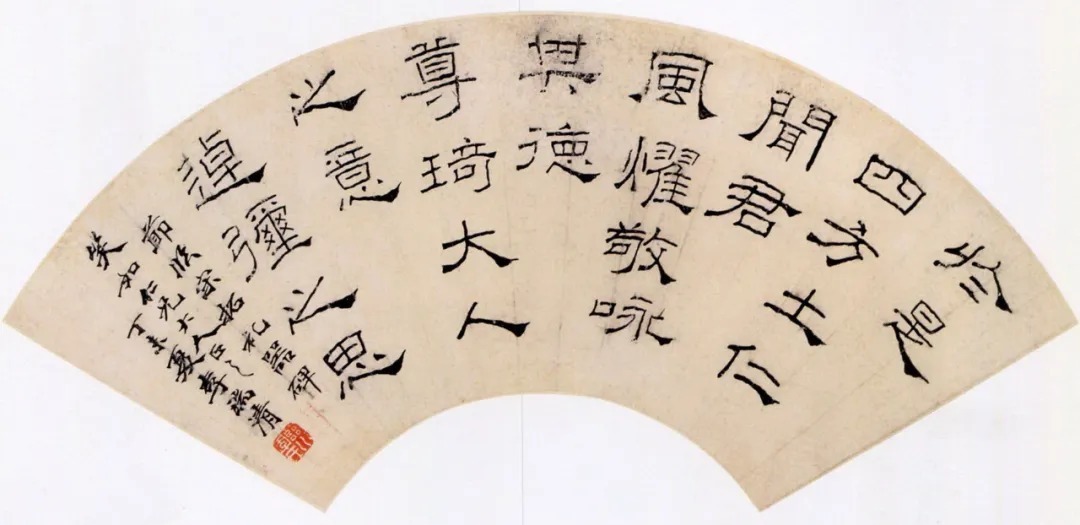

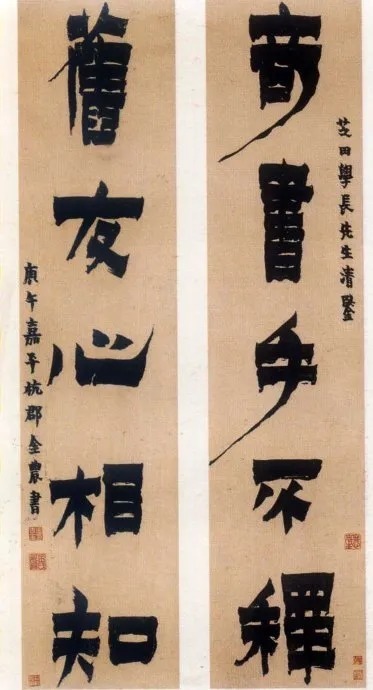

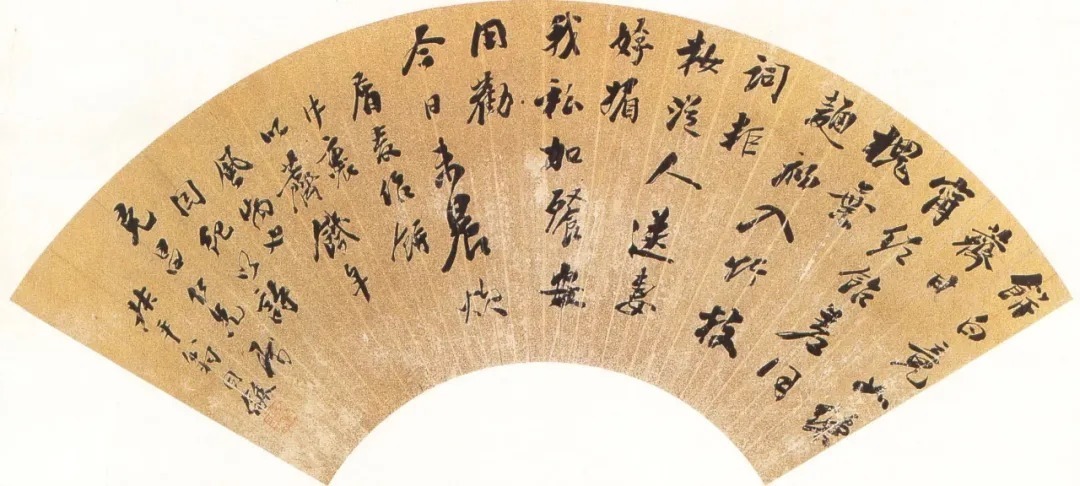

何绍基作品钱沣他写颜字最逼肖,颜碑面目很多,他所最写得像的是《大麻姑》、《元次山》这几种。他的行书虽然和《争坐位》、《祭侄稿》形态不很近似,但也很好,有骨子,不像刘墉、翁同龢之多肉。他还有一件事比别人家来得好:寻常学颜字的,只知聚,不知散;只知含,不知拓,他可是能散能拓的了。刘熙载论草书有句绝妙的话儿——《艺概》中有一条说:古人草书,空白少而神远,空白多而神密,俗书反是。我以为用这句话来评颜字,再恰当没有了。颜字字形很宽廓,“空白”只管多,但其“神”自然很“密”,这也是颜真卿《笔法十二意》篇里说的“密谓疏”的意思,钱沣是最能体会这个“奥旨”的。 钱沣作品翁同龢翁同龢是个相国,他的字也有庙堂气。他的意度和气味,与刘墉很相像。刘墉而外,如钱沣、何绍基等对于颜字,各有各的心得;他出世最晚,所以能够兼收众长(特别是多用钱沣的方法),有时还参入些儿北碑的体势。把颜字和北碑打通了,这是翁同龢的特色。至于他的小字,神韵略似苏轼,用笔虽然肥厚些,但没有俗气,翁相国的尺牍,文词雅俊,有晋宋人风,再添上一重书法的精美,所以更有价值了。

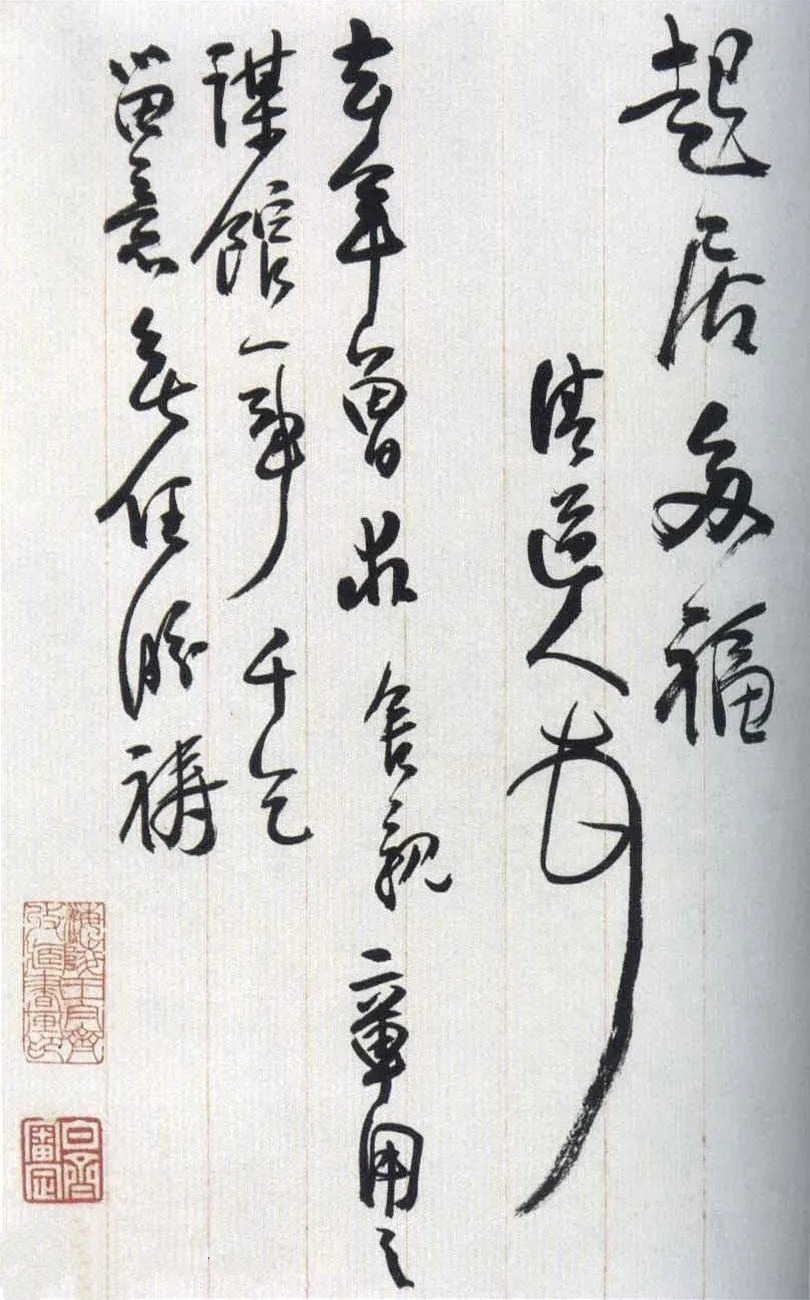

钱沣作品翁同龢翁同龢是个相国,他的字也有庙堂气。他的意度和气味,与刘墉很相像。刘墉而外,如钱沣、何绍基等对于颜字,各有各的心得;他出世最晚,所以能够兼收众长(特别是多用钱沣的方法),有时还参入些儿北碑的体势。把颜字和北碑打通了,这是翁同龢的特色。至于他的小字,神韵略似苏轼,用笔虽然肥厚些,但没有俗气,翁相国的尺牍,文词雅俊,有晋宋人风,再添上一重书法的精美,所以更有价值了。 翁同龢作品

翁同龢作品

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 沙孟海锐评:明清22位书法家

墨韵书香

墨韵书香