你知道吗?一幅宋代画作里,藏着一位女子跨越三千里的血泪归途。她既是东汉大儒蔡邕的女儿,又是匈奴左贤王的王妃;她在胡地生儿育女,却终究选择抛夫弃子重返中原。这幅《文姬归汉图》,为何能让千年后的我们依然为她的抉择叹息?

现存的《文姬归汉图》为绢本设色,纵 29 厘米,横 129 厘米,现藏于吉林省博物馆,由宋代画家陈居中创作。画作没有直白的署名,却凭借其独特的画风和史料记载,被公认为南宋人物画的代表作之一。画面以长卷形式展开,像一部流动的电影,将蔡文姬归汉途中的瞬间定格成永恒。

故事要从东汉末年说起。那时天下大乱,南匈奴趁机南下,蔡文姬在战乱中被掳走,成了左贤王的妻子,一住就是十二年。她在胡地生下两个儿子,本以为一生就将在草原上度过,却没想到曹操的一道诏书,彻底改变了她的命运。

曹操与蔡文姬的父亲蔡邕是旧识,统一北方后,他念及故人情谊,又怜惜蔡邕无后,便派人带着重金前往匈奴,赎回蔡文姬。这个消息对蔡文姬来说,喜忧参半。喜的是终于能回到魂牵梦绕的故乡,忧的是要与朝夕相处的两个儿子分离。

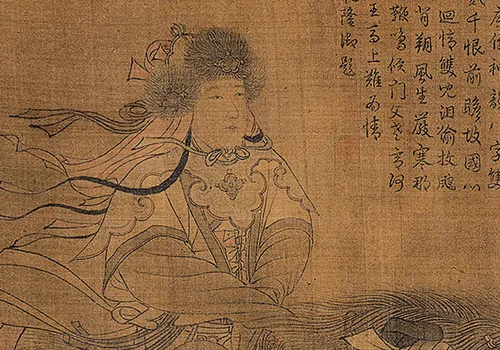

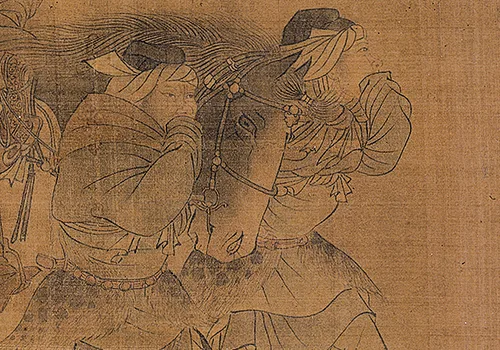

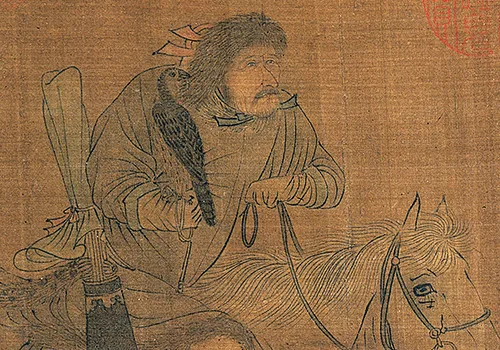

画中,蔡文姬身着胡服,头戴貂帽,骑在马上,眼神中充满了复杂的情绪。她既对故乡充满向往,又对儿子满怀不舍。画面左侧,两个匈奴装束的孩童拉着她的衣角,哭喊着不让母亲离开,那撕心裂肺的场景,让人看了无不落泪。

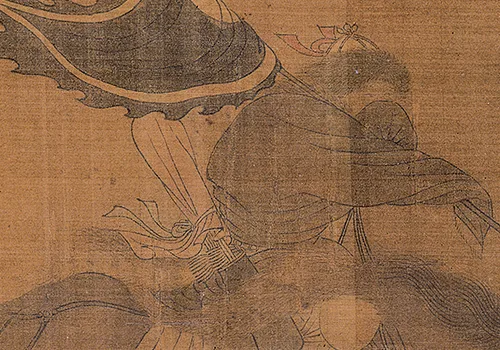

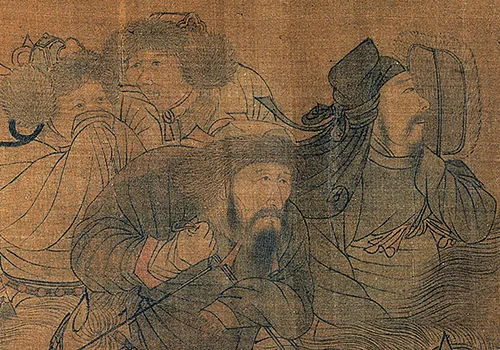

随行的队伍里,有手持节杖的汉朝使者,有扛着行李的侍从,还有骑马护卫的武士。他们的表情各异,有的神情严肃,有的面露同情,仿佛都在为蔡文姬的遭遇感慨。队伍行进在茫茫草原上,背景中的沙丘和枯树,更增添了旅途的艰辛和凄凉。

陈居中在创作这幅画时,运用了细腻的笔触和巧妙的色彩搭配。蔡文姬的胡服以红色为主,既突出了她的身份,又与周围人的服饰形成鲜明对比。他还通过人物的姿态和表情,生动地展现了每个人的内心世界。这种以形写神的技法,让整幅画充满了感染力。

关于蔡文姬归汉后的生活,史料中也有一些记载。她回到中原后,嫁给了董祀。后来董祀犯了死罪,蔡文姬亲自向曹操求情。当时曹操正在宴请宾客,他对众人说:“蔡邕的女儿就在外面,今天让大家见见她。” 蔡文姬披散着头发,赤着脚,一进来就跪在地上磕头,声音清脆,条理清晰,宾客们都被她的真情打动。曹操最终赦免了董祀。

蔡文姬还凭借自己的记忆,将父亲蔡邕散佚的四百多篇文章默写下来,为保存古代文化做出了重要贡献。她的《悲愤诗》和《胡笳十八拍》,更是以血泪写成,讲述了自己的悲惨遭遇,成为千古传诵的佳作。

《文姬归汉图》不仅是一幅优秀的艺术品,更是一段历史的见证。它让我们看到了蔡文姬在个人情感与家国大义之间的艰难抉择,也让我们感受到了那个动荡时代里个体的命运浮沉。这幅画历经千年沧桑流传至今,依然散发着动人的魅力,或许正是因为它承载了太多关于故乡、亲情与家国的复杂情感吧。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 《文姬归汉图》:宋代画笔里,蔡文姬跨越万里的归乡悲歌

墨韵书香

墨韵书香