1958 年,在陕西省旬邑县太村镇文家村,一场普通的打井工程,意外揭开了一段尘封千年的历史 ——《窦娘子墓志》重见天日。这方墓志的出土,宛如一颗投入学术与艺术之湖的石子,激起层层涟漪,其背后隐藏的故事、书法艺术的争议,以及所蕴含的历史价值,无不引人入胜。

墓志现身:从打井现场到博物馆

当年冬季,文满才、文治发等几位社员在冢子胡同的大冢子旁打井,从三丈深的地下挖出了几个贴金小泥人。社员文存活挖到一个完整且绘有红衣的泥人,满心欢喜带回家。可此后,每至夜深,家中便传出 “吱吱吱” 的声响。迷信的文存活以为泥人成精,吓得将其扔到村外土壕,后来才发现声音源自热水瓶盖子。而文治发和文金发,趁着夜晚在井中挖掘,宝贝没挖到,却挖出两块刻有文字的黑石头。

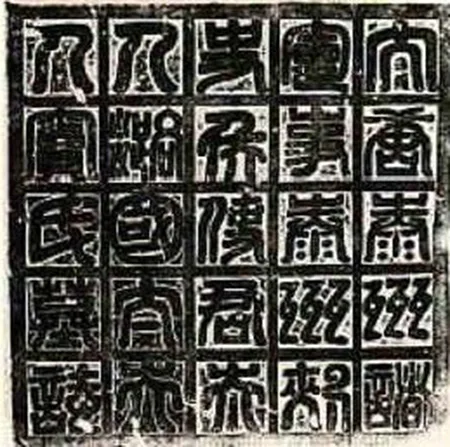

经有学问的文宪璋老先生辨认,才知是一合唐代墓志,篆书的为志盖,楷书的是志面。队长担心危险,派人填了井,墓志被送往县文化馆。但因当时文物管理不善,墓志长期被忽视,甚至在文物建档时,出土时间、地点等信息都出现错误。直到 2003 年,经下乡征集流散文物的人员与当年参与打井的文满才老人核实,才还原了墓志出土的真相。如今,这方墓志珍藏于旬邑县博物馆,静静诉说着往昔。

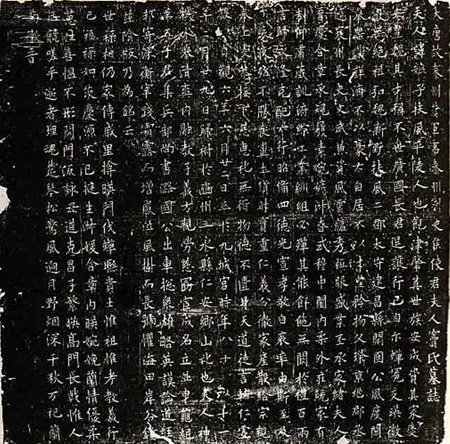

墓主身份:名门之后与名将之母

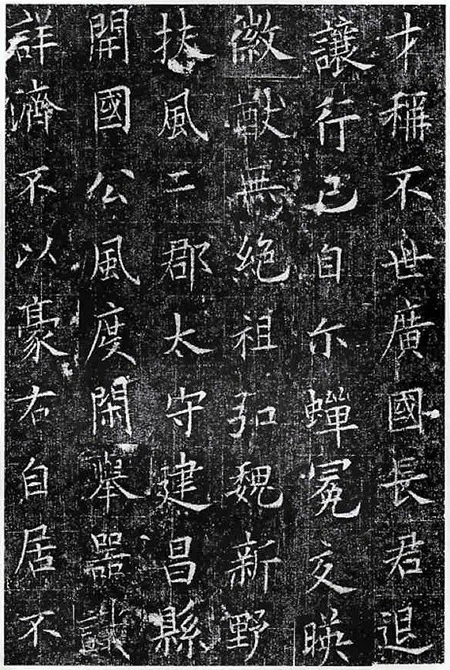

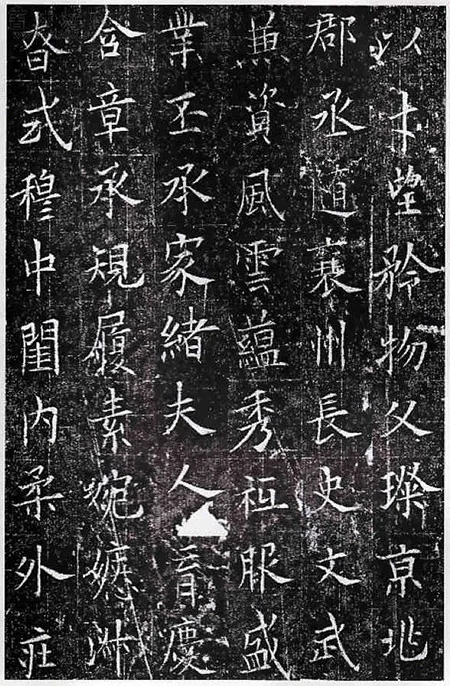

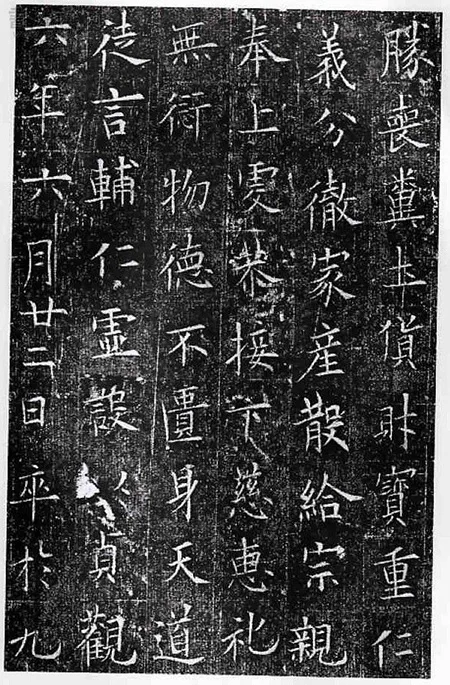

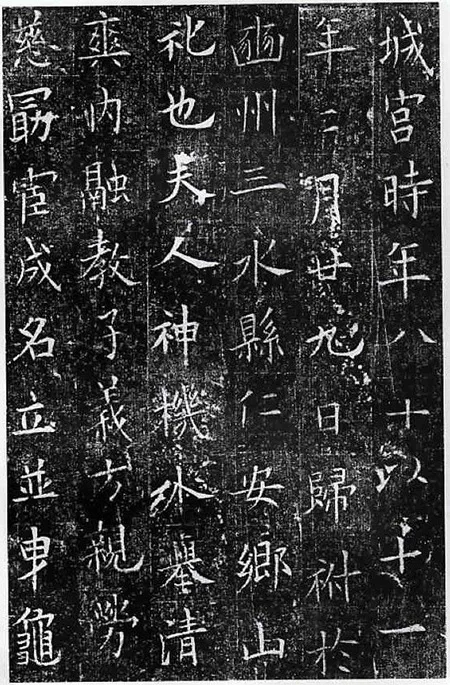

窦娘子出身极为显赫,她来自扶风窦氏,乃西汉窦皇后后裔。其祖父窦弘,在西魏时期担任新野、扶风二郡太守;父亲窦璨,历任京兆郡丞、隋襄州长史。而窦娘子更为人所知的身份,是唐初名将侯君集的母亲。侯君集在唐初历史舞台上扮演着重要角色,他参与玄武门之变,为李世民登基立下汗马功劳,官至兵部尚书、潞国公。然而,后期他却因谋反被诛,命运急转直下。窦娘子卒于贞观六年(632 年),享年八十岁,五年后归祔于豳州三水县仁安乡(今旬邑县境内)。墓志中对她家族世系及生平的记载,填补了诸多史书中关于侯氏家族的空白,为研究唐代世家大族的政治联姻与家族传承提供了关键线索。

书法疑云:欧体真迹还是传人仿作?

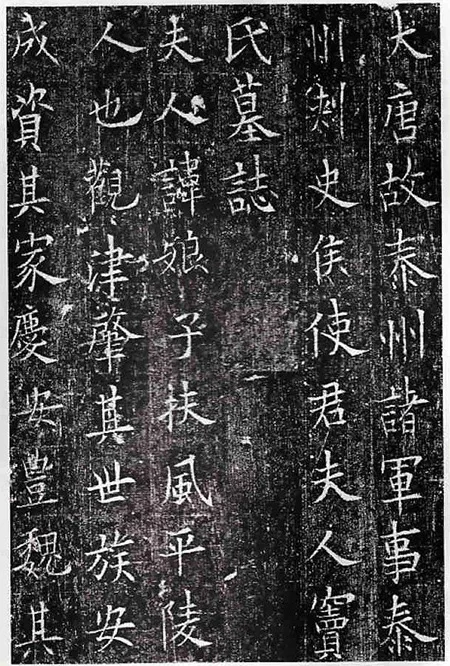

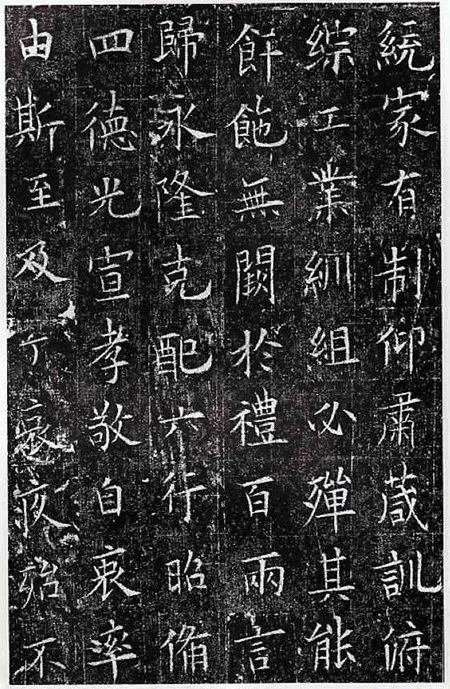

《窦娘子墓志》的书法风格与欧阳询极为相似,这也是其备受关注的重要原因。墓志以楷书书写,结体右倾,字形瘦长,笔法险峻刻厉,锋棱外露,尽显 “骨秀神清、森森焉若武库之矛戟” 的欧体特质,部分字的用笔还保留着北碑的方折劲健与隶书遗意,同时部分横画起笔轻盈又带有南帖的秀逸,刚柔并济。但争议随之而来,贞观六年至十一年,正是欧阳询 76 – 81 岁的晚年时期,这期间他创作了《九成宫醴泉铭》《温彦博碑》等笔法精熟、结字严谨、气质老成的巅峰之作。

相较之下,《窦娘子墓志》通篇气质显得 “稚嫩”,用笔力度不足,钩画纤弱,部分字结构松散。部分学者认为此志笔法与欧阳询晚年作品高度一致,应为其亲笔;但更多观点指出,它更可能是欧门弟子仿作,或是因摹刻不佳导致无法展现欧阳询原作的精妙。尽管存在争议,但其书法仍属初唐楷书上品,为研究欧体书风的传播与演变提供了珍贵样本 。

《窦娘子墓志》宛如一个神秘的时光宝盒,它以文字与书法为载体,承载着初唐时期的家族兴衰、政治风云以及书法艺术的传承与创新。无论是其出土的曲折经历,墓主背后的传奇故事,还是书法风格的千古争议,都让这方墓志成为唐代文化遗产中一颗耀眼且独特的明珠,吸引着一代又一代的学者与爱好者去探索、去解读。

《窦娘子墓志》是唐贞观十一年(637 年)刻制的楷书墓志,志盖篆书 “大唐故泰州诸军事泰州刺史侯使君夫人窦氏墓志”,志石高、宽均 57 厘米,楷书 20 行,每行 20 字,现藏于陕西旬邑县博物馆。此墓志由唐代书法家欧阳询(或其传人)书丹,书法兼具欧体险峻瘦硬与南北书风融合的特点,是研究初唐楷书发展的重要实物。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 《窦娘子墓志》:欧阳询晚年作品?墓志里藏着书法史大争议

墨韵书香

墨韵书香