您敢相信吗?被誉为 “天下第一行书” 的王羲之《兰亭序》、褚遂良临终绝笔《阴符经》这些传世神帖,竟被发现藏着 “错别字”?有人说这是古人提笔失误,也有人称是书法创作的 “特殊密码”,究竟是怎么回事?

中华 5000 年文明孕育出的书法艺术,从篆隶到行楷草,每种书体都承载着时代印记。可近期书法爱好者圈里炸开了锅:有人逐字比对经典碑帖时发现,不少家喻户晓的作品中,有的字多一横,有的字少一画,甚至还有字形完全变形的情况。这些被质疑的 “错字”,真的是古人的笔误吗?

热点详情:4 大神帖 “错字” 真相,藏着书法的千年智慧

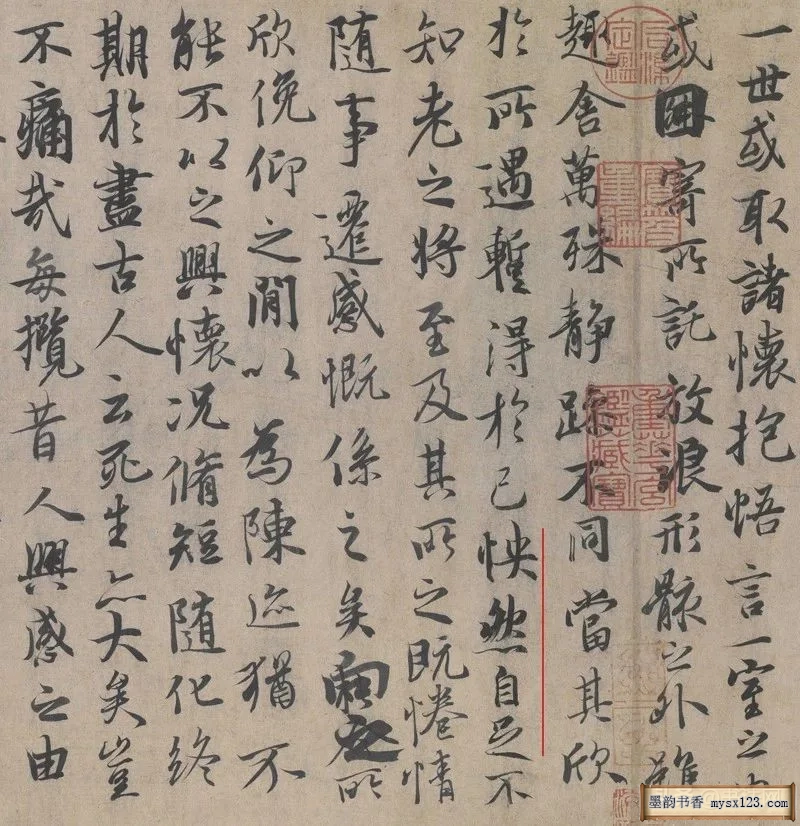

1. 王羲之《兰亭序》:“快” 变 “怏”,是笔误还是古字传承?

作为 “书圣” 王羲之的巅峰之作,《兰亭序》被誉为 “天下第一行书”,其中 “快然自足,不知老之将至” 一句广为流传。可细心者发现,这里的 “快” 字竟写成了 “怏”(竖心旁换成了女字旁)。

难道书圣也会提笔出错?其实早在《战国策》中,就有 “怏” 字通 “快” 的用法,古代 “女” 旁与 “心” 旁在表意上常有互通。书法专家解释:“王羲之此处用古字写法,既符合当时文字习惯,也让字体结构更显灵动,绝非笔误。”

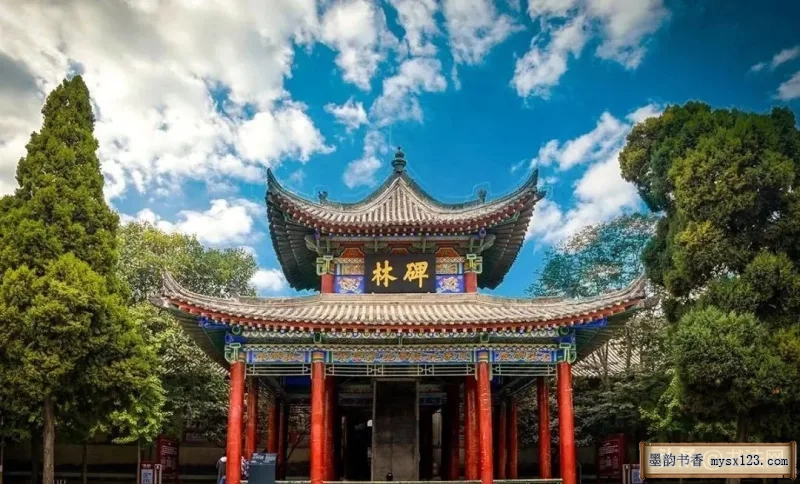

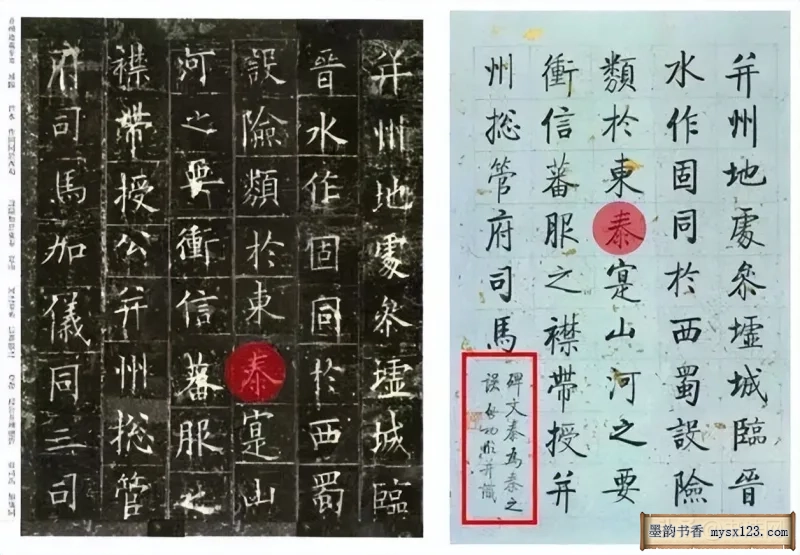

2. 启功《临皇甫君碑》:“秦” 写成 “泰”,书法大师也有 “小失误”

欧阳询的《皇甫君碑》是楷书学习者的 “必备范本”,以笔法精严、结构肃穆闻名,被誉为 “楷圣” 之作。书法大家启功先生生前常临摹此帖,却在一次创作中不小心将 “秦” 字写成了 “泰”(下部多了一点)。

这是公开资料中少见的 “明确笔误”,启功先生后来发现后坦然提及:“临摹时一时疏忽,没注意字形细节,也算是给学书者提个醒 —— 练字需精益求精。” 这种坦诚也让这幅作品多了几分真实感。

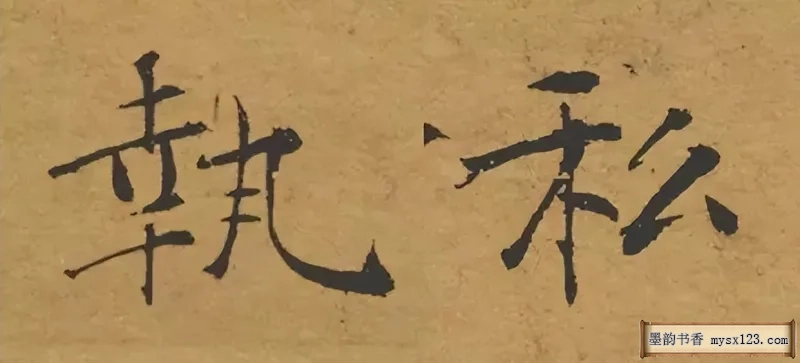

3. 褚遂良《阴符经》:临终绝笔的 “错字”,藏着唐代书法的 “意韵之美”

唐朝楷书真迹稀少,褚遂良的《阴符经》更是罕见的 “临终绝笔”,其楷书绰约多姿,水平被后世认为不输欧阳询、虞世南。可这幅作品中,“执” 字的 “丸” 部多了一点,“私” 字的 “厶” 写成了 “么”,“故” 字右部变成了 “久”,一连串 “错字” 曾让学者困惑不已。

结合唐代书法特点分析,这些 “错字” 实则是褚遂良为追求章法自然而做的调整。唐代书法讲究 “意韵优先”,为了让整幅作品的笔画疏密、气势连贯,书法家常会在字形上做细微改动,这正是书法艺术 “重意轻形” 的体现。

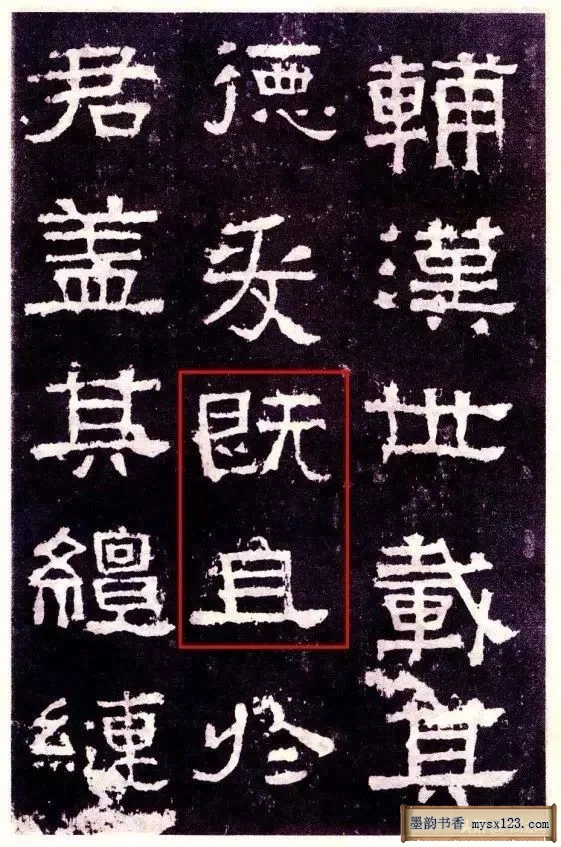

4. 《张迁碑》:汉代隶书的 “既且” 之谜,刻碑时的乌龙?

作为汉代隶书的代表作,《张迁碑》以笔画醇厚质朴、古雅精到著称,是初学隶书者的经典范本。可明末清初思想家顾炎武在《金石文字记》中记载:“而又有云‘爰既且于君’,则‘暨’之误”,指出碑文中的 “既且” 二字,实际应为 “暨” 字,大概率是刻碑工匠失误所致。

汉代隶书多为工匠刻于石碑之上,难免出现字形偏差。但有趣的是,这个 “乌龙” 并未影响《张迁碑》的艺术价值,反而成了研究汉代文字演变与刻碑工艺的重要线索。

结语:“错字” 背后,是书法的活态传承

这些被质疑的 “错字”,有的是古字用法的延续,有的是书法家的艺术创造,有的则是历史流传中的小插曲。它们不是真正的 “错误”,而是书法艺术在千年发展中留下的 “印记”。

您在欣赏这些神帖时,是否也发现过类似的 “特殊字形”?对于书法中的 “错字” 现象,您认为是艺术创作的灵活,还是需要严谨纠正?欢迎在评论区分享您的见解!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 一个颠覆认知的发现 —— 书法神帖里的 “错字”,真不是古人写错了?

墨韵书香

墨韵书香