浅论中国画之形与神

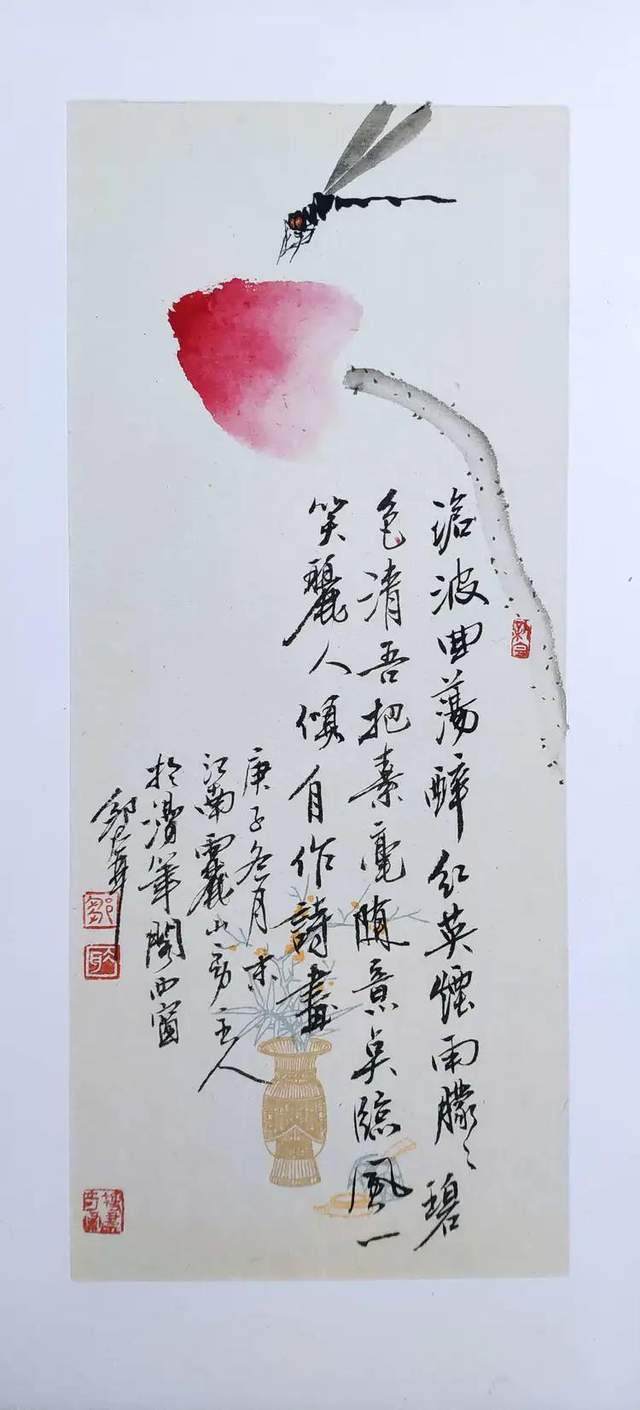

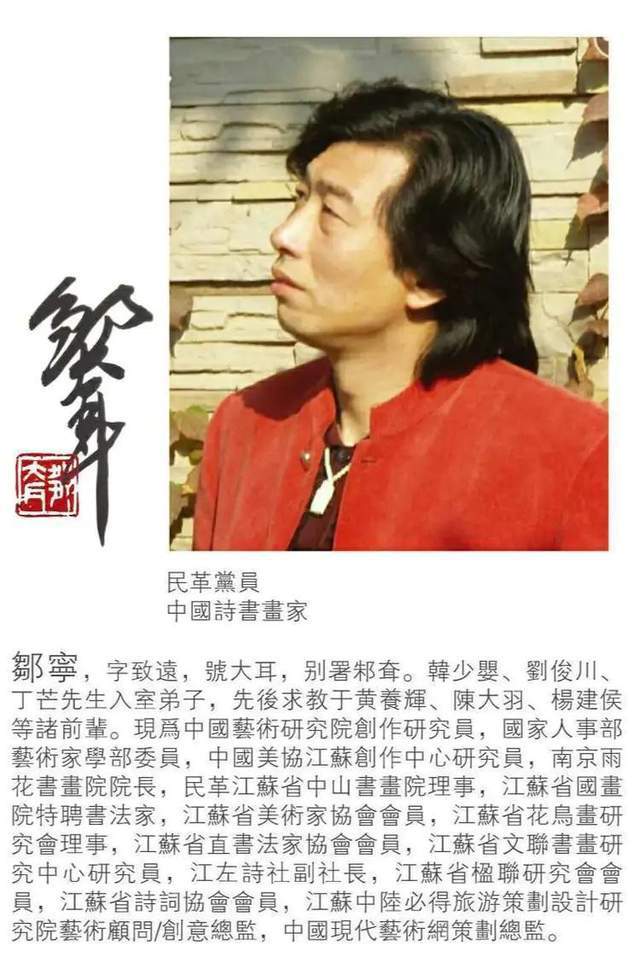

作者 邹大耳

刘安(西汉)指出:”画西施之面,美而不可悦,规孟贲之目,大而不可畏,君形者亡焉。”画人不能只顾外表,而失其内心、精神或主宰”形”的“君”。在西汉时就有刘安开始强调,画对象之神韵,而非外貌之说。但到了东汉,刻划外貌,只求形似仍然存在,如张衡传:”画工恶图犬马,而好作鬼魅,诚以实事难形,而虚伪不穷也”。而刘安的尚”神”之说,又见于晋代。东晋顾恺之主张画人应”以形写神”。到了南朝,齐代谢赫的”六法”,首先:”一曰气韵,生动是也”,在”形与神”的关系中以”神”为主了。没“形”无异于鬼魅,而以”形”必须出彩于”神”,故而:”鬼魅“亦非无形无神哦。

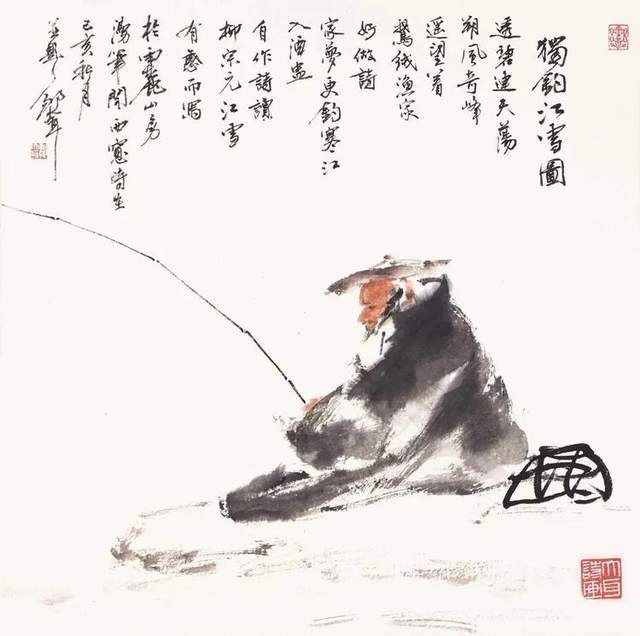

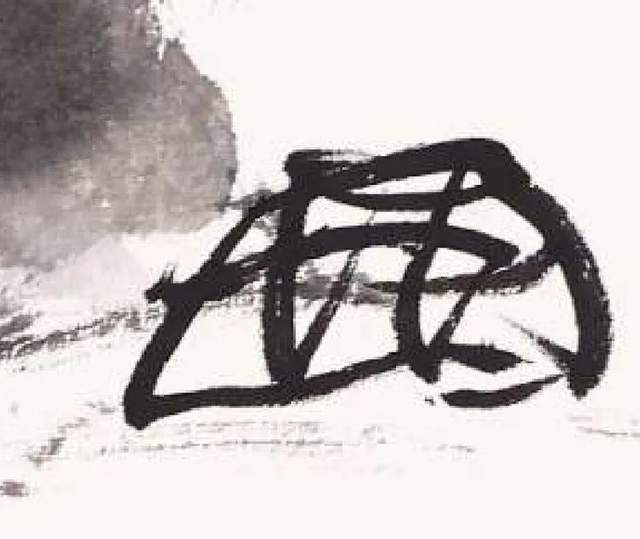

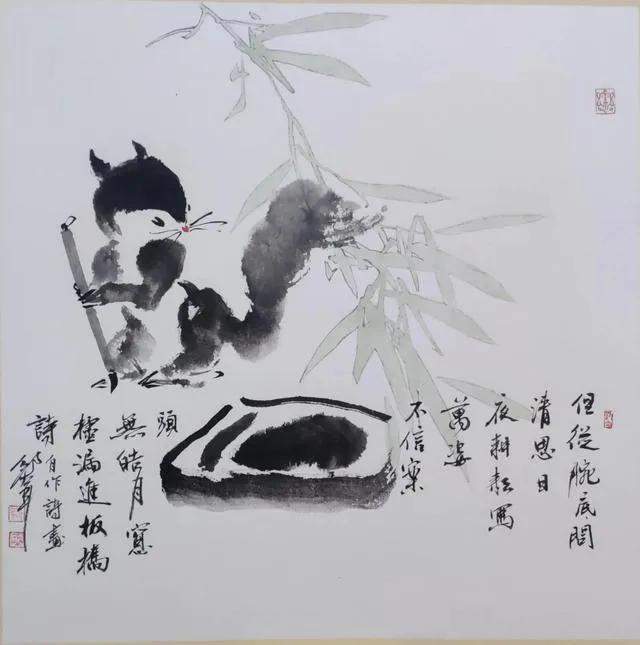

画家为了提捉对象的”形”,先要凭自己的”意”即认识后的悟道,去接触自然对象,认识对象,转化为唯心的新”形”。否则,还会是有形而无神,而此形无异于假象、虚表。于是这”意或神”也就由对象、客体转到画者主体上来,而意境之说便表现为绘画创作中主观与客观的统一了。这个转变或发展,是画论史上一大突破。其功应归南朝时宋代宗炳。他提出”含道应物”。所以我认为:”以形写神”,抓神是目的,形不过是载体。莫不如”以神写形”更为主动、更为准确、更为”原形”。通过”以神写形”就可以避免重形而无神,神在形必在。故此,用”神”来写”形”的目的性就会非常明确,这样就能够去华存质,排偶然而求必然。

总之,有利于体现”神的形”就捕捉,无利于体现”神的形”就删简,用有”神的形”,去强调、夸张、改变自然之形为唯心之貌,其貌实为本真,自我。通过对“以神写形”这一形象思维过程的剖析,我们不难看出“以神写形”就是由内而外,因物动情,寄情于物,即先神即后形的过程。画家有此境界才会发觉某些自然形象,更能引起美感。换而言之,画家掌握了审美的主动权,于是作品中以形写神的”神”,就不仅仅是客体的本质,而转变为主、客体统一的意境,是”意”主宰着“形”了。强调“立万象于胸怀,要先立”意”,可见”意”,”神”也,达到神在形在。在我国画论史上已被确立起来。

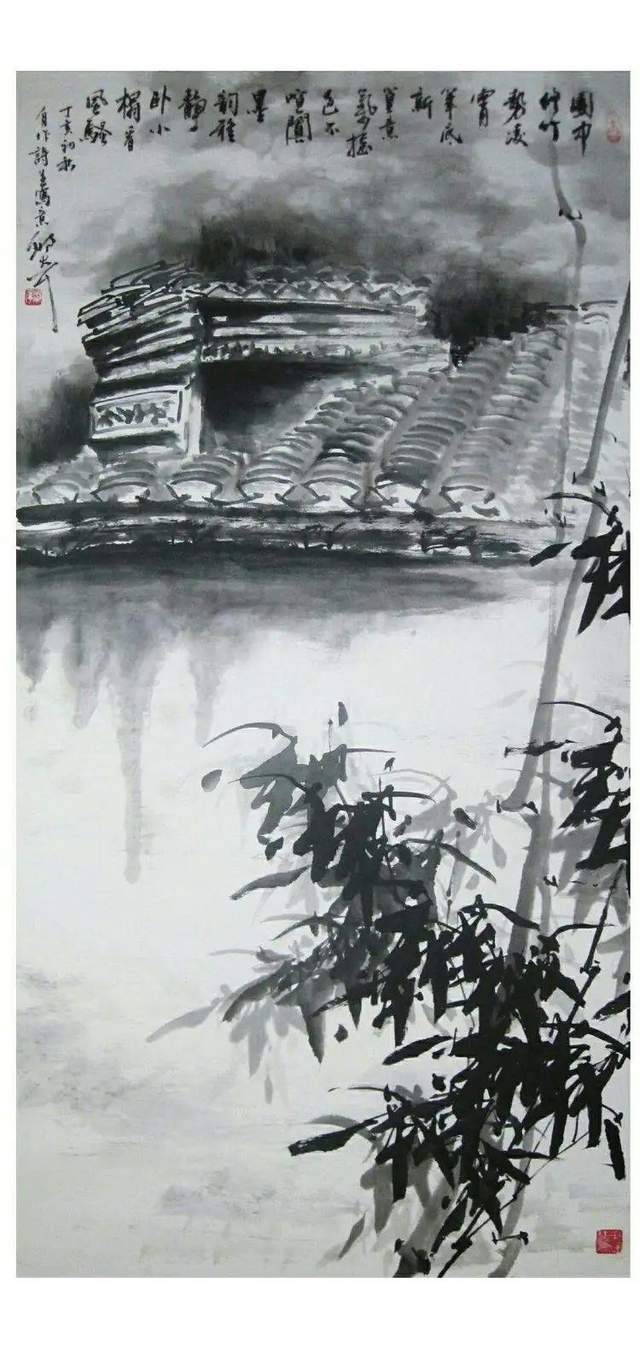

白居易(唐)认为画需形、意兼顾,但似乎更加重意。他说:”画无常工,以似为工,画无常师,以真为师,故其措一意,状一物,往往运思中与神会”。运思先于象形、达意,即以意为主。他还认为这”意”是”由天和来”,亦即”得天之和”,然后,得于心传于手,亦有诗吟:

植物之中竹难写,古今虽画无似者。

萧郎下笔独逼真,丹青以来唯一人。

人画竹身肥臃肿,萧画茎瘦节节竦。

人画竹梢死羸垂,萧画枝活叶叶动。

不根而生从意生,不笋而成由笔成。

这不根而生,从意生,不笋而成,由笔成。

可以说,重”意”的倾向非常明显,乃”神”韵也。

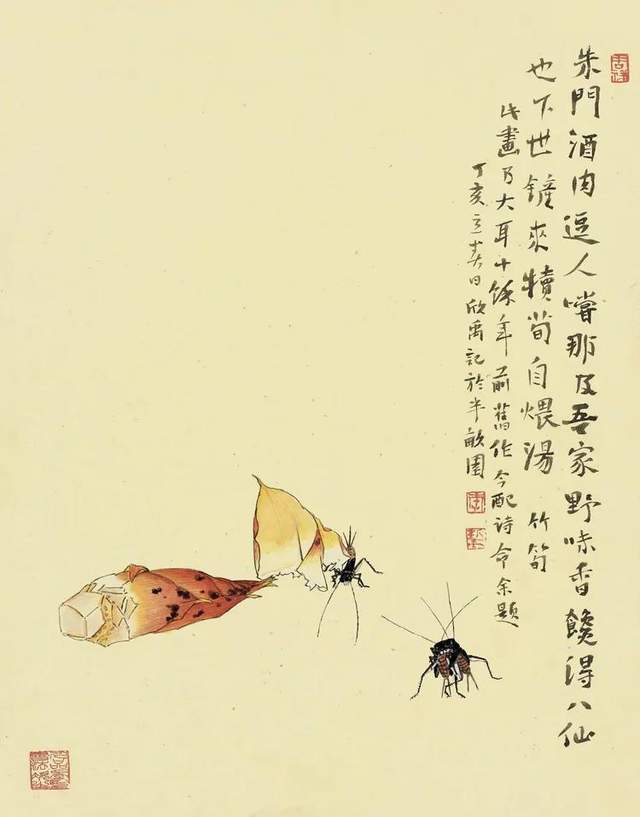

到唐末张彦远更加以发展,他高举立意的旗帜:”意存笔先,画尽意在,所以全神气也”。也就是意境指挥笔墨,作品才能体现作者的审美意识,并成为真正的艺术作品。但是另方面,当时讲求形似的风尚也并未消亡,工于形似的作品依然得到赞美,例如朱景玄《唐朝名画录》便是从形似来评价韦偃的:”韦偃常以越笔点簇鞍马、人物、山水。云烟,千变万态,或腾、或倚、或、或饮、或惊、或止、或走、或起、或翘、或;其小者或头一点,或尾一抹。山以墨斡,水以手擦。曲尽其妙宛然如真”。这番话,也反映了主形论的审美。

继白居易之后,文人、士大夫崇尚画中的情思,意趣,主意派的审美观,在中国画史上逐渐占优势,其画中被提到首位。

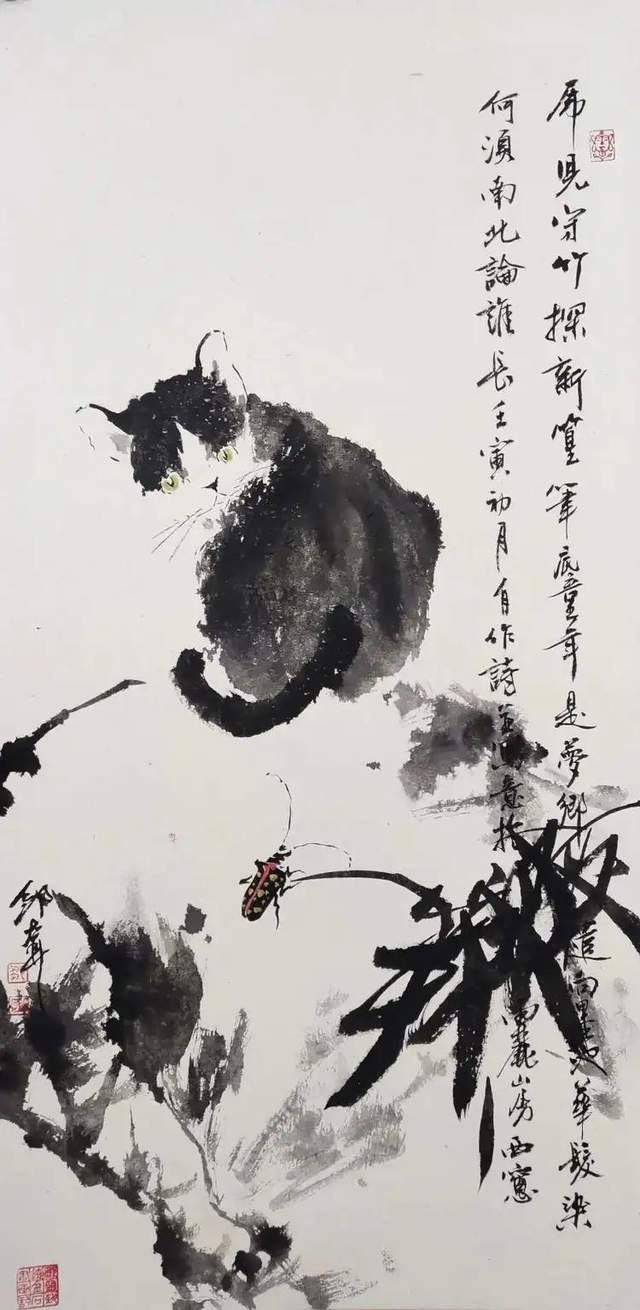

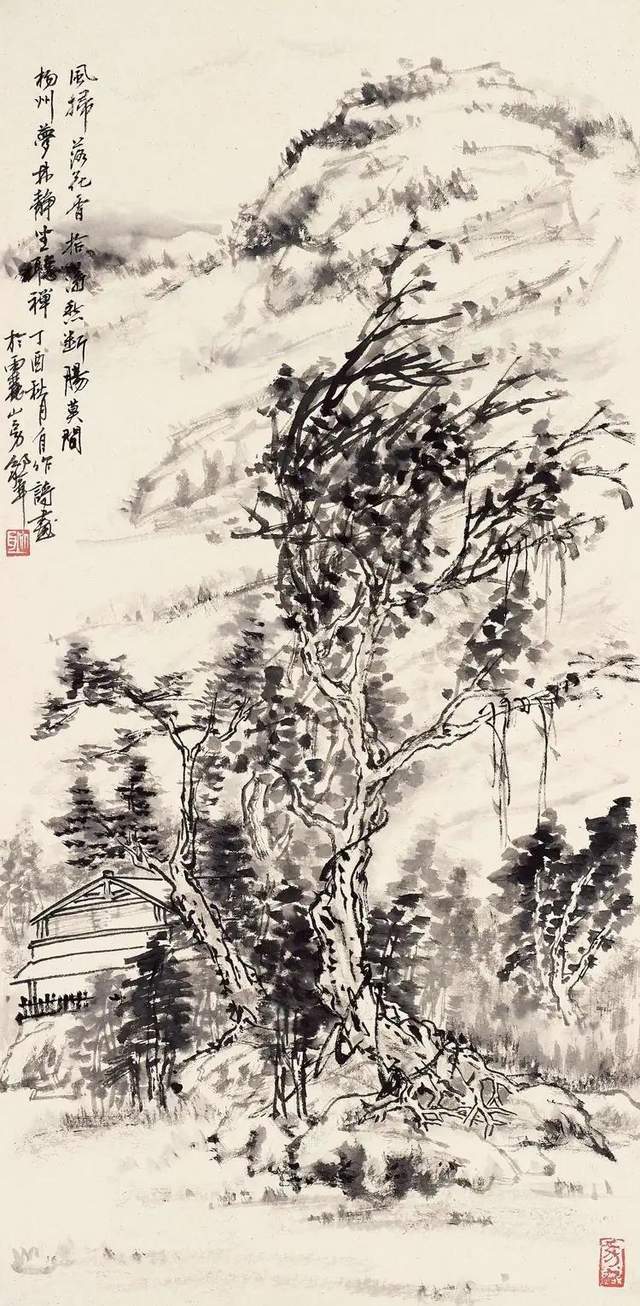

到了宋代,画家对客观物象的看法和主观思想,作画不受客观事物的局限,讲究物的传神占领主流。

苏轼道:”论画以形似,见与儿童邻”。后有齐白石以为:”妙在似与不似之间”。吴昌硕也有:”作画须凭一股气,苦铁画气不画形”。黄宾虹作了进一步阐释:”惟绝似与不似于物象者,乃真画”。这些观点都阐明了画家对物象的认识规律,以及画家追求新的意境和对自然物象进行的主观处理。

传统中国画讲究以形写神,画家根据创作需要,对物象进行概括取舍,以达到以神写形之目的。

欧阳修说:”萧淮治,此难画之意,画者得之,览者未必识也。故飞走迟速,意浅之物易见,而闲和严静,趣远之心难形。若乃高下向背,远近重复,此画工之艺耳”。

苏轼亦有”论画以形似,见与儿童邻”,作为审美原则,要求画家写出自己的心意。所以,综上,还是 强 调 意的主导。这个原则,哪怕是奉形似论者《宣和画谱》中,也有”皆吐其胸中,而写之笔下”。不是为”形”而”真”,而是,吐其胸中之“意”也。到更有主张”意足不求颜色似”,既然贵在意境,那末墨笔写意尽可取代重工、重色了。入元以后,倪瓒称”仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”。吴镇认为”士大夫词翰之余,适一时之兴”的墨戏画。黄公望也有”画不过意思而已”。林林总总,生动地描绘出画家胸中,无意而落笔,笔行纸上必窘迫。毫无思想,笔行又欲停,只能悬零星散乱,既无”形”亦无”神”可言,更无借景抒情的意境可言了。

石涛且提出画家须”立一画之法”,乃为”画者从于心者也”。在意境创立上下功夫,尤其是画中必须呈现”有我之境”,乃至最终达“无我之境”。

雨麓山房漫笔阁主

邹大耳随笔

壬寅二月廿二日

墨韵书香

墨韵书香