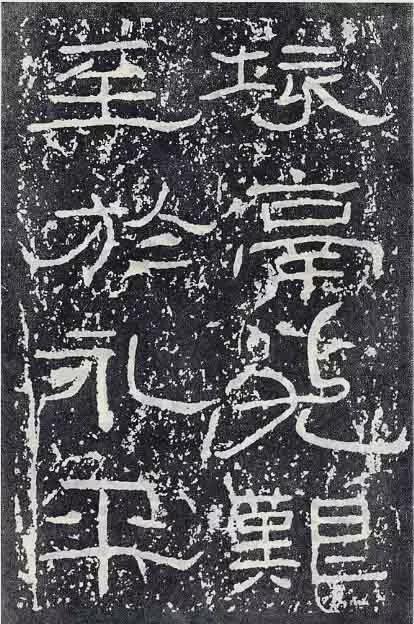

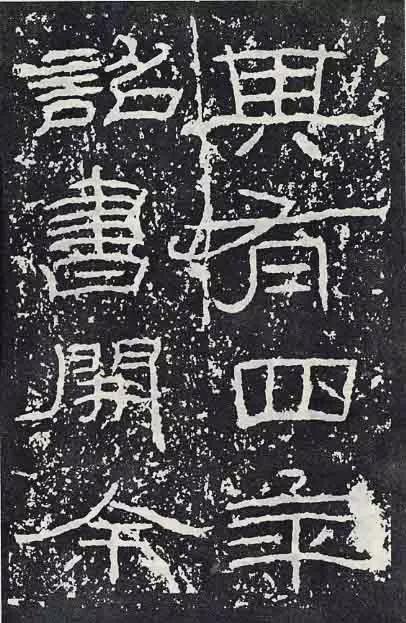

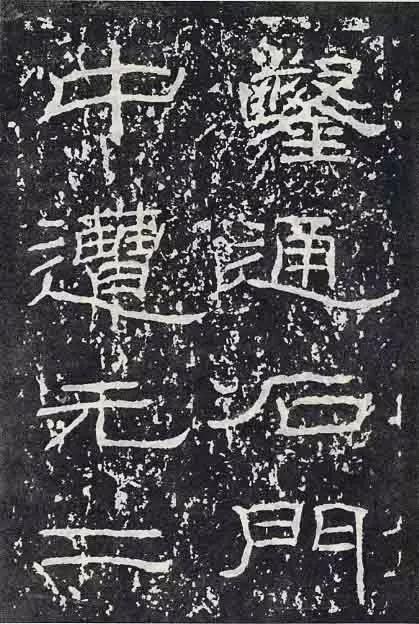

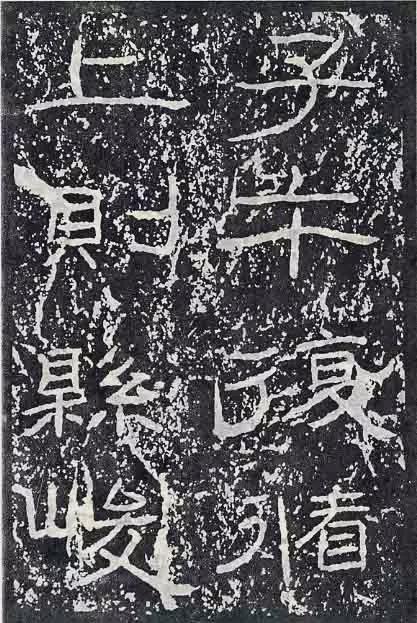

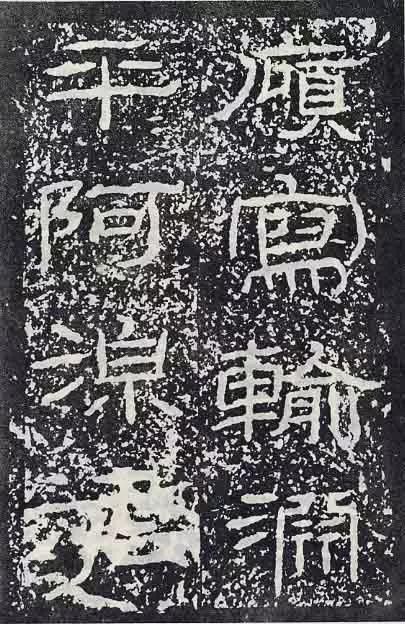

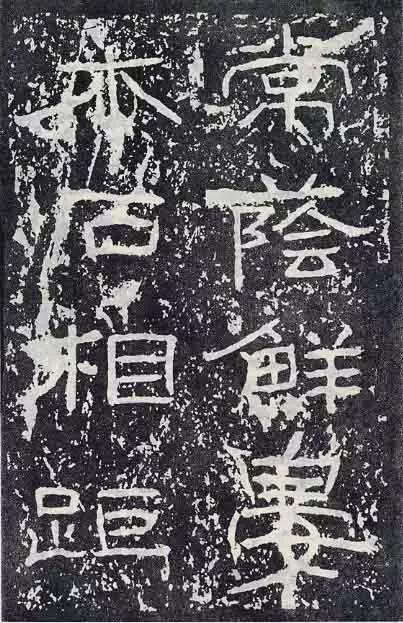

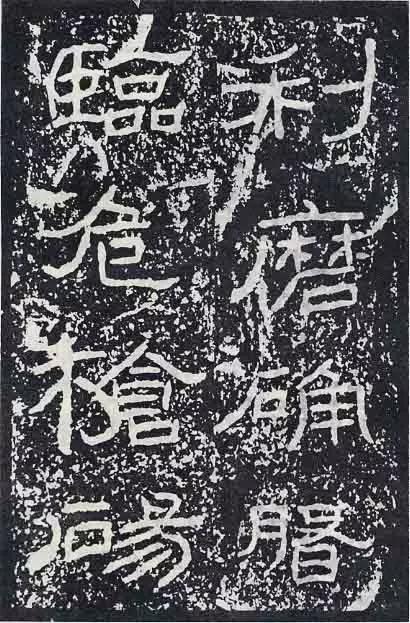

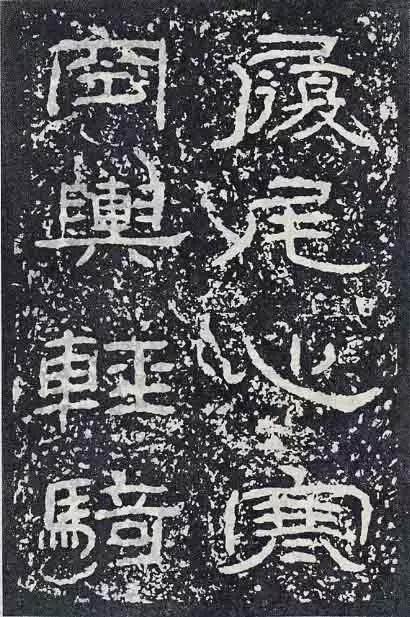

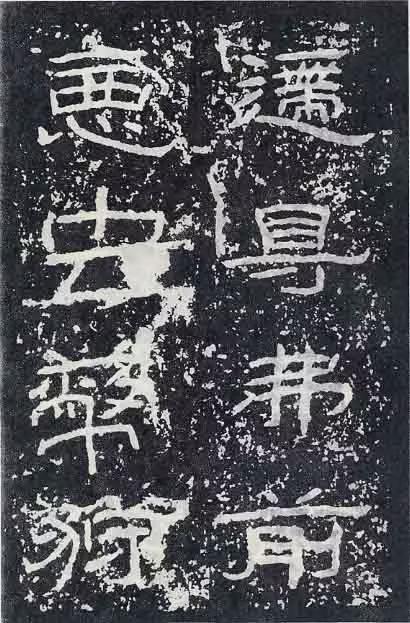

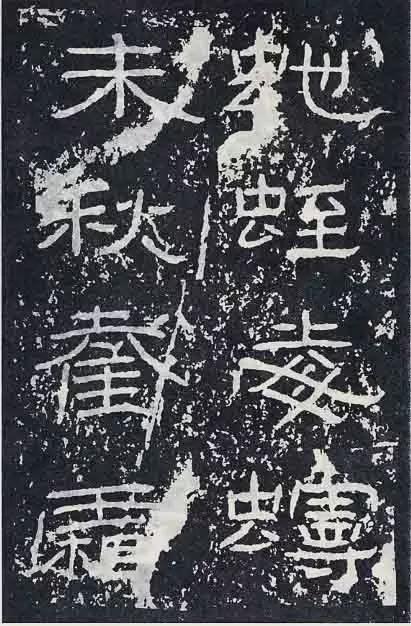

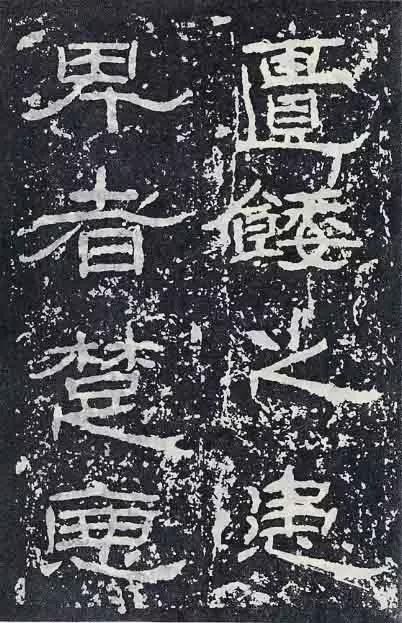

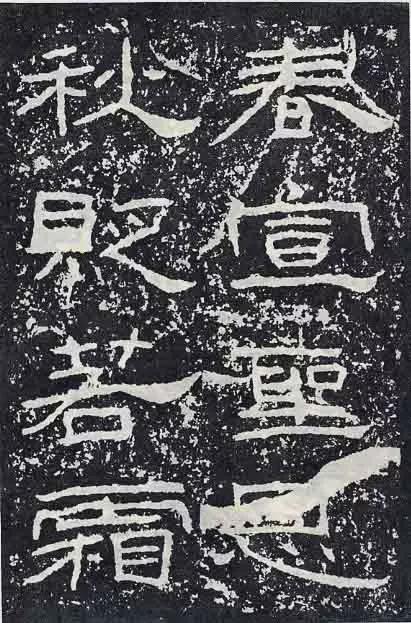

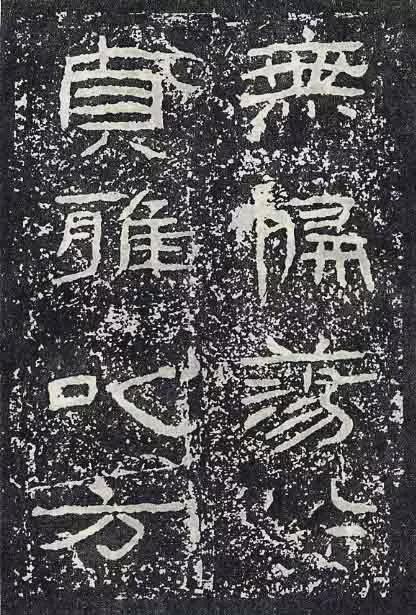

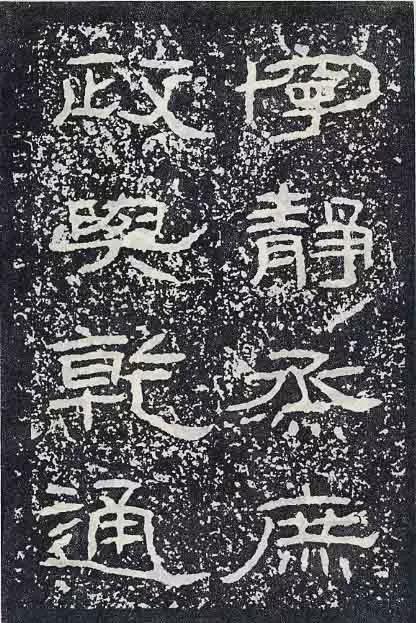

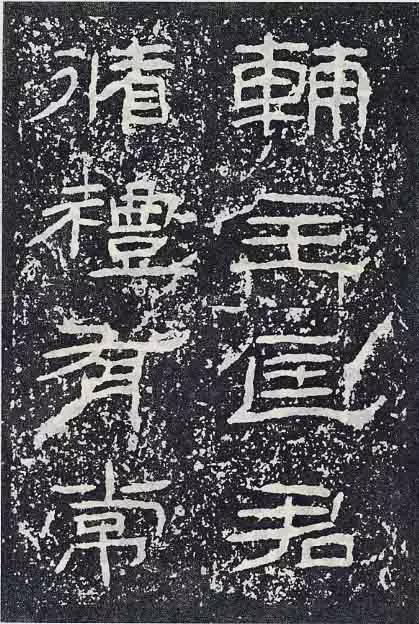

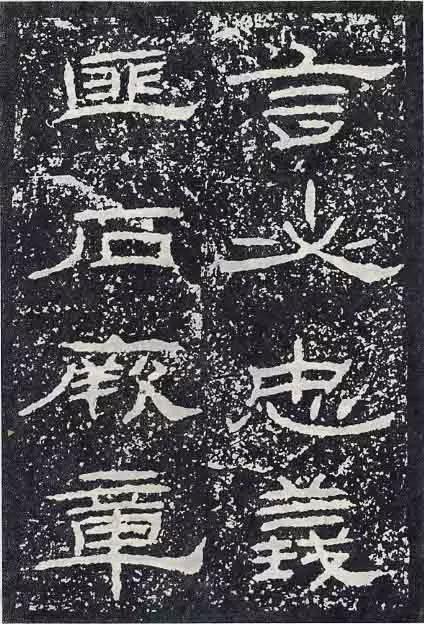

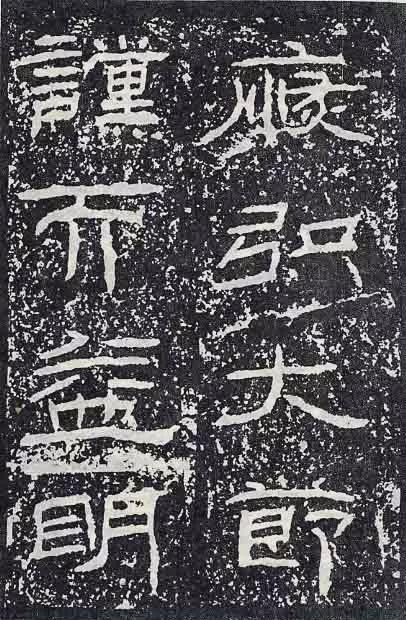

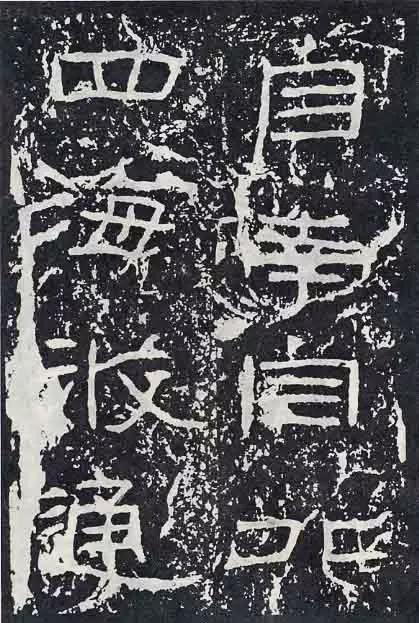

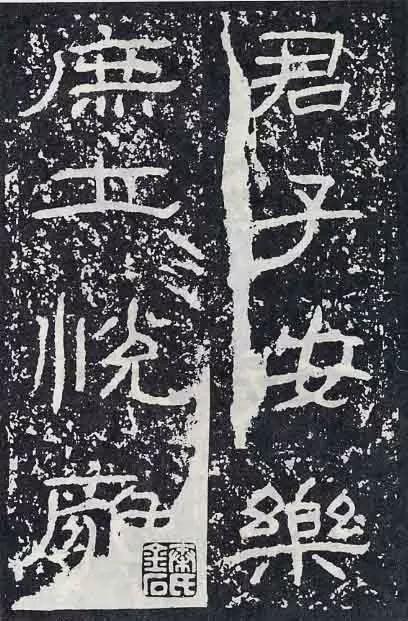

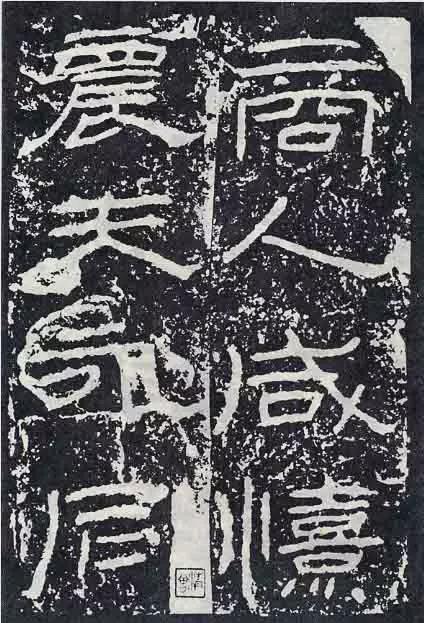

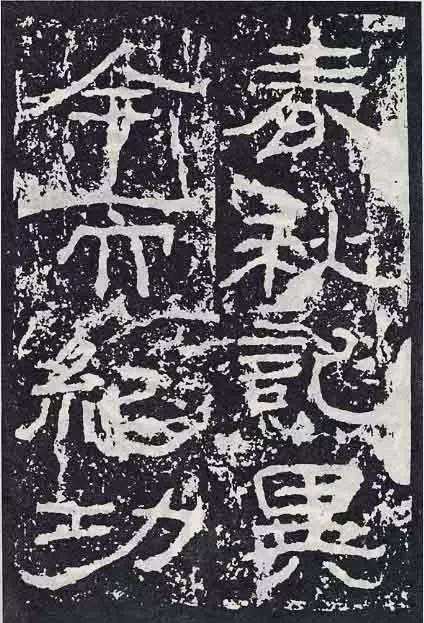

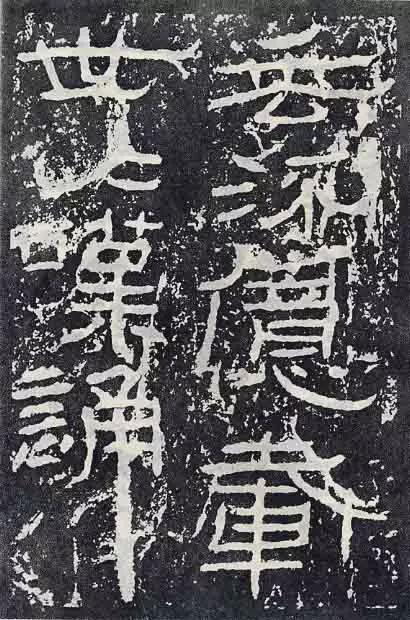

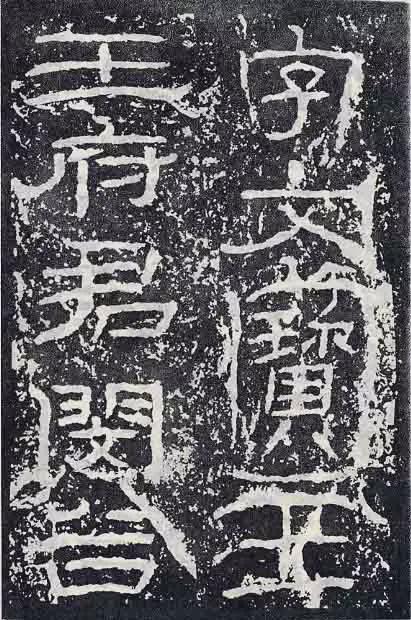

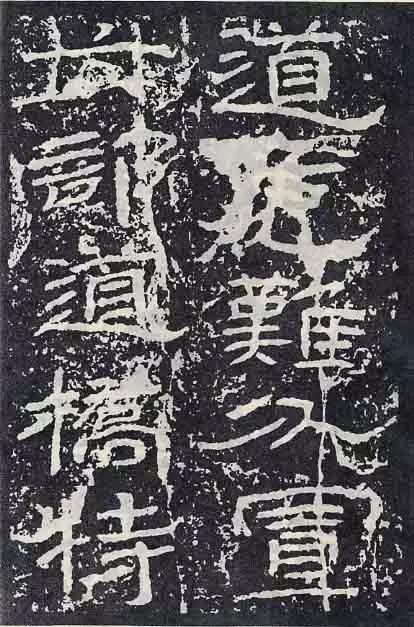

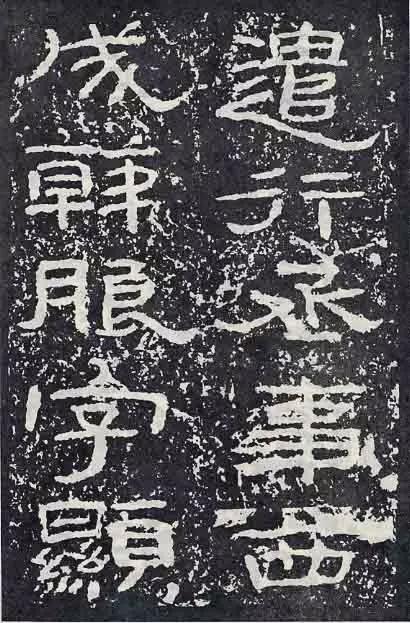

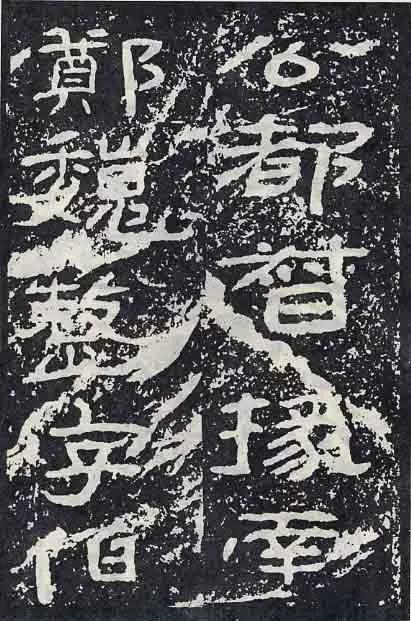

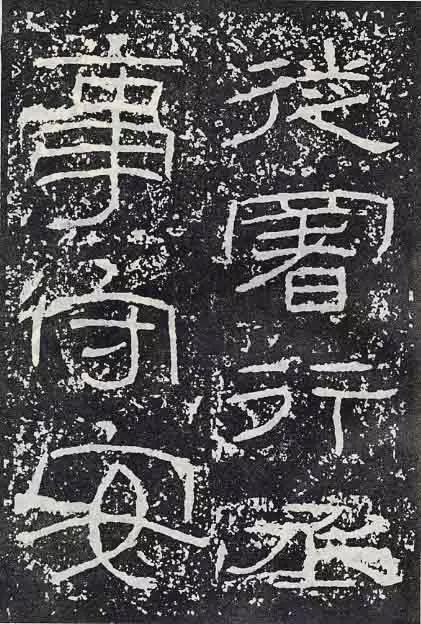

导读:《石门颂》摩崖是汉隶之上品,用笔圆浑劲挺,体势纵逸多变,有“隶中草书”之誉。杨守敬评曰:“其行笔真如野鹤闲鸥,飘飘欲仙。六朝疏秀一派皆从此出。”康有为云:“《杨孟文碑》(即石门颂)劲挺有姿,与《开通褒斜道》疏密不齐,皆具深趣。”

为便于逐步深入学习《石门颂》,本篇将临习分为实临和意临两个阶段讲解。

实临

01

所谓实临,即对着帖实实在在地临习,力求写像原帖,第一步必须如此作。下笔之前最好认真读读帖,找找点划、结字的规律,做到心中有数,以减少盲目性,提高临写的效率。下边就《石门颂》的点划、结构及临习时应注意的主要问题,分别予以剖析。

02

一、点划的特征及书写要领

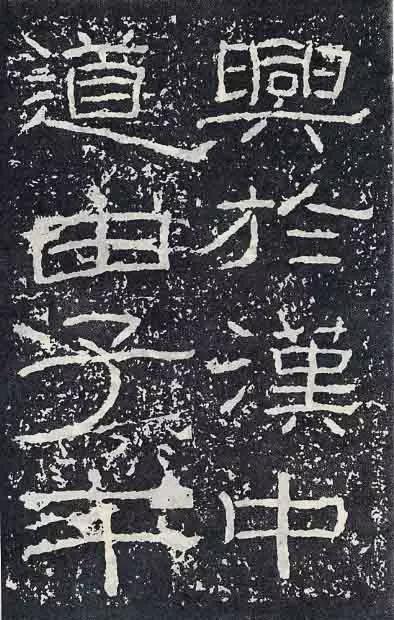

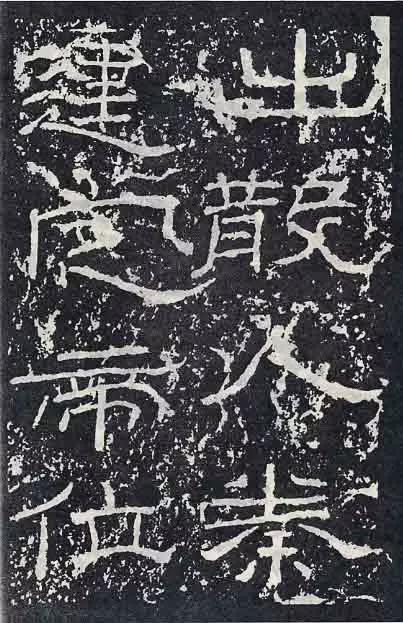

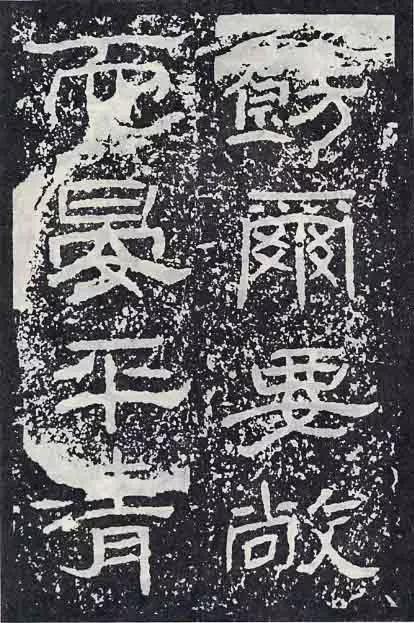

《石门颂》虽为东汉刻石,但其用笔基本为篆法,除个别撇捺外,大多以中锋行笔,逆入平出,无明显提按,也无一般隶书之“蚕头燕尾”,因此,其点划乍看起来并无显著特征,而此却正是《石门颂》的特征及妙处所在。若进一步观察,不难发现无论横、竖、撇、捺、点、钩、折,很少雷同,这种不同不是其自身形态的不同,而是其势的无穷变化,这种千变万化的“势”无处不有,随字而生,又极其协调统一,从而造就了《石门颂》的独特风貌,而这种独特风貌决定了它的独特的用笔方法。

03

1、横划:

《石门颂》的横划并不完全平直,常有起伏变化,大多是极细微的,难以尺度衡量,也无法用言语恰切描述,所谓妙不可言者也。学者须细心琢磨,慢慢体会,时间长了自可悟得个中三昧。 起笔要注意逆入藏锋,所谓欲右先左,不必顿笔即可接着右行,即起笔与行笔在纸上的着力相近。个别横划起笔稍有顿驻,形近于方。行笔要稳,做到管竖锋正,不可偏欹,要迟送涩进,以增加线条的内涵和力度,免生流滑。收笔不必笔笔回收敛锋,大多将锋慢慢离纸即可,除个别主笔外,一般不必顿笔作燕尾状。这里,慢是关键,绝不可猛然离纸出锋。

04

2、竖划:

《石门颂》竖划的特征及起收行使与横划基本一样,不同处是较之横划的起收更少顿驻,尤其收笔处多以轻提空回处理,几无锋芒外露,显得圆浑含蓄。一字中若有多处竖划,则或相背或相向, 不拘形式,却呼应得体,相映生姿。若无平正一路汉隶功底,很难如此随心所欲。

05

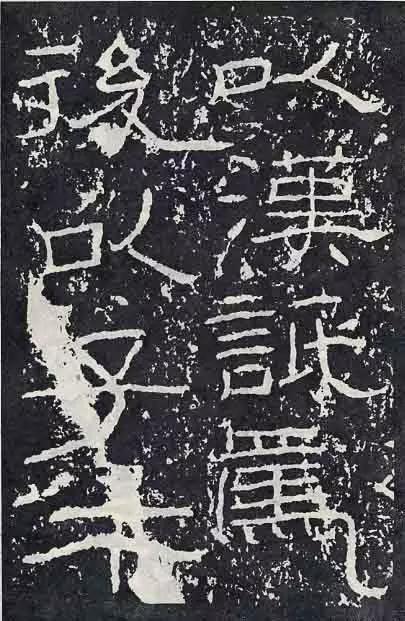

3、撇划:

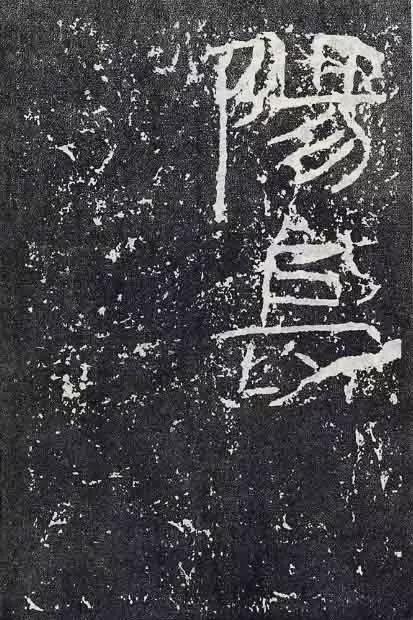

一般汉隶的撇划有两种,起笔处与前述横竖划并无二致,区别主要在收笔处。一种仍为轻提空回,一种则向上方转锋,同时有程度不同的加力,然后回锋收笔。《石门颂》撇划的处理大多属前种,后一种很少。还有一种撇法其它汉碑很少见到,即撇划将到尽头时,转向前上方继续以中锋行进,而不是在转的同时顿笔回收,其行进的多少不定,一般很短即轻提收笔或回锋收笔,而无顿驻。这种转向是极自然的,不可硬折上去。

06

4、捺划:

《石门颂》的捺划也有其独特面目,极少如一般汉隶的捺脚,(即行笔到将尽时顿笔,其力偏向下方,之后慢慢转向右上提笔出锋,形成隶书的标准捺脚,所谓燕尾。)而是如其特有的撇的处理,不过方向反向右下而已。因此,练好了撇,捺则不难解决,只是在将到末尾转向后上方行笔往往要长些。

07

5、钩法:

《石门颂》的钩与其撇近似,有时转钩处稍有折意或稍有轻顿,但极少如一般汉隶的转后顿笔向上回收。其反钩则与捺近似。

08

6、转折:

一般称“折法”,这里称“转折”为的是区别于楷书,因为汉隶的折笔除了以折法处理外,还有转法。《石门颂》的折法与一般汉隶基本相同,或提笔折过,或以接笔为之,这种接笔往往有意错开,不准确衔接,以丰富其变化。其转法则与其它汉碑不同,或转中含折,或纯以转为之,无论如何转,均不加提按,线条显得更加洒脱而富于弹性。

09

7、点:

《石门颂》的“点”姿态颇多,然其笔法并无特别处,无非是横、竖、撇、捺的缩短而已,无论是上点、下点,或是三点水、火字点,概莫能外。换句话说,常将“点”变作“划”来处理,此法也常见于其它汉碑。 知道了《石门颂》点划的基本特征和书写要领,就可以大胆落墨,如法炮制了,功夫到了,自可运用自如。当然,如果有时间练练篆书,当会更好。前边已经讲过,《石门颂》的笔法大体属篆法,这是其不同于其它汉碑的一个要点。

10

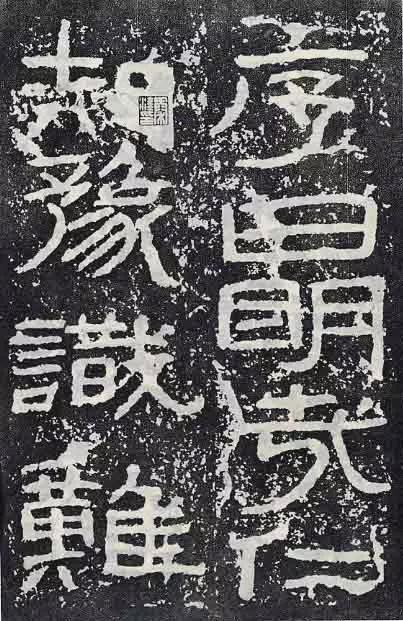

二、结字的特征及临习要点

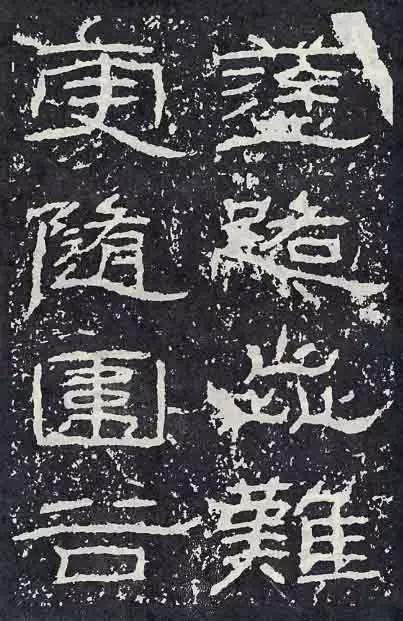

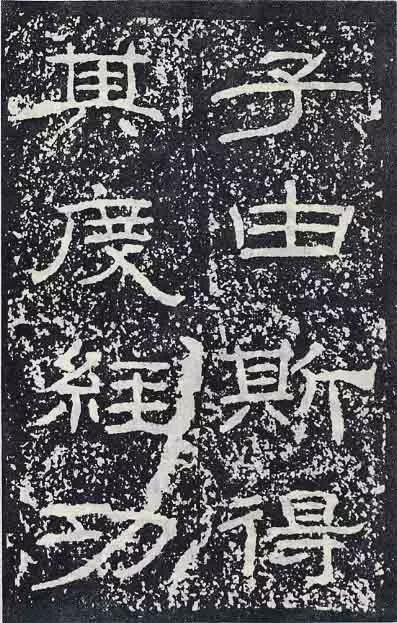

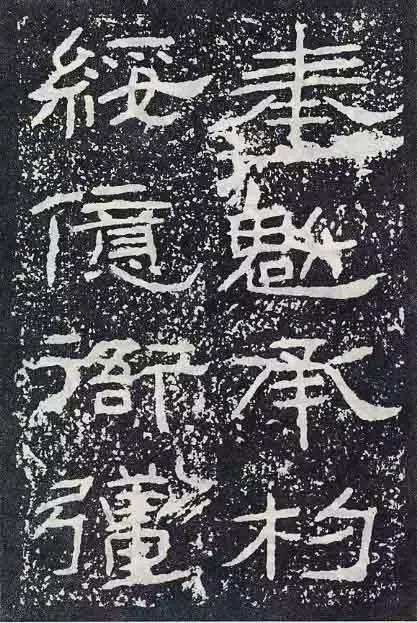

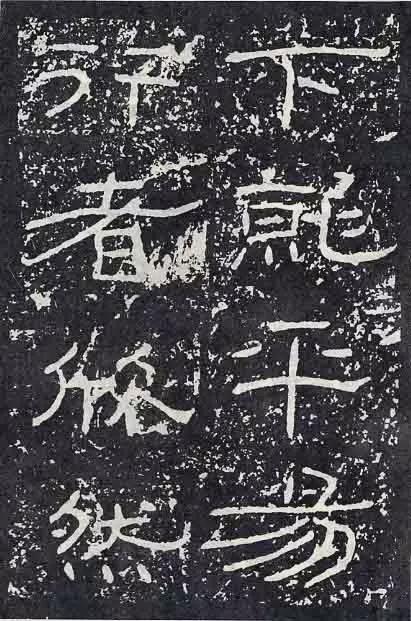

1、以方为主,因字立形:

汉隶结字多呈扁形,《石门颂》字形则近方,原因之一是不像一般汉碑那样强调波磔和横划主笔,其二是点划之间特别是横划之间比较宽松,其三是字的下部往往处理的很开阔。所谓因字立形,则是根据每个字的点划多少、结构特点,或扁或方或长或短或大或小,随其自然,不拘一格。这些特点,对于初临者较难把握,要多读多临,时间长了,便可悟得规律。

11

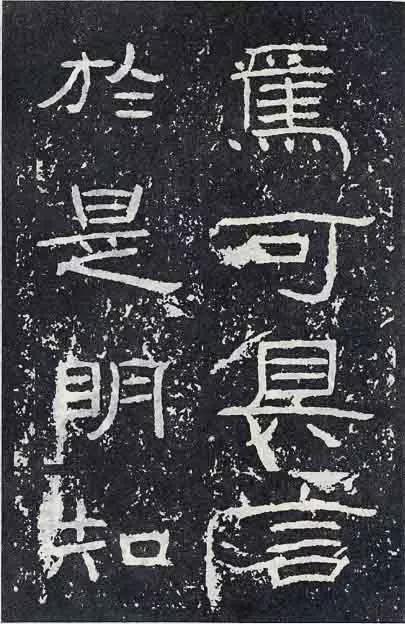

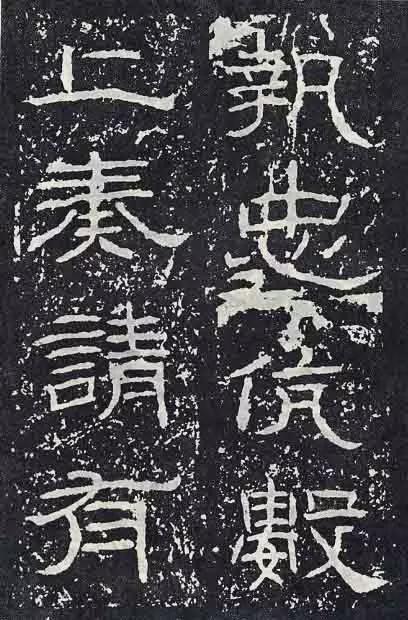

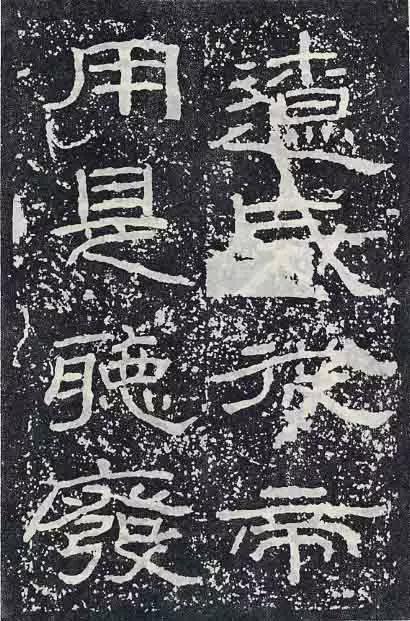

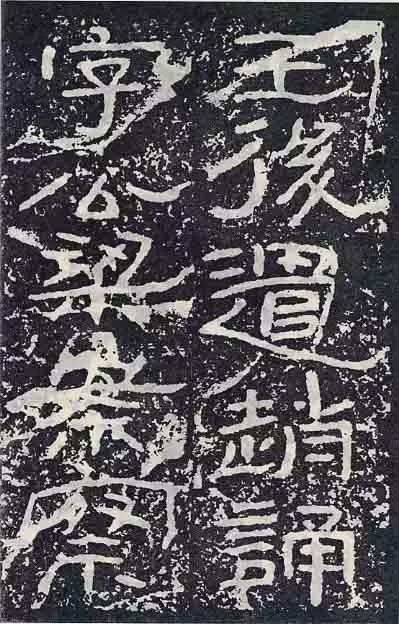

2、点划呼应,收放有致:

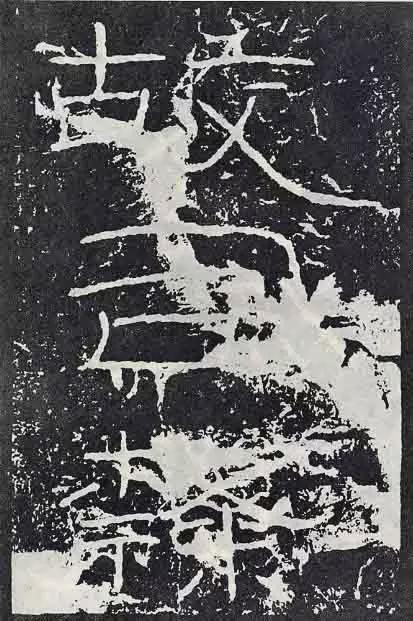

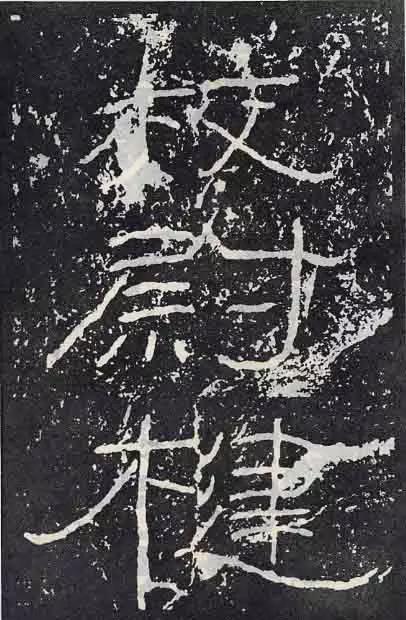

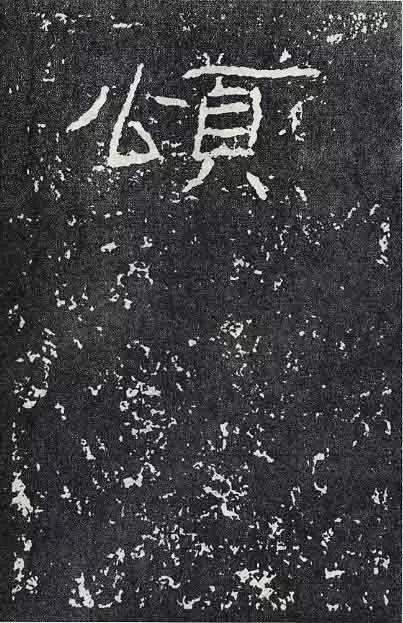

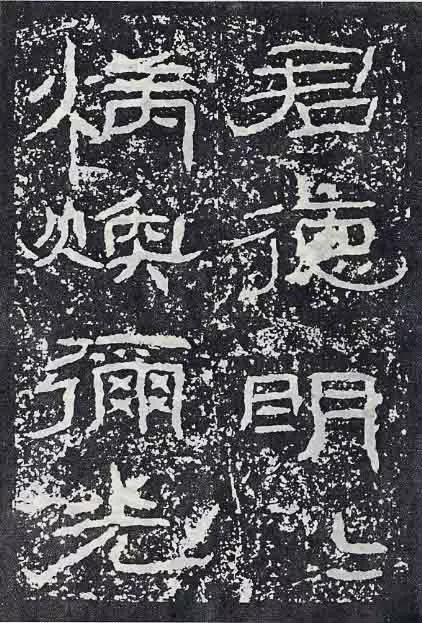

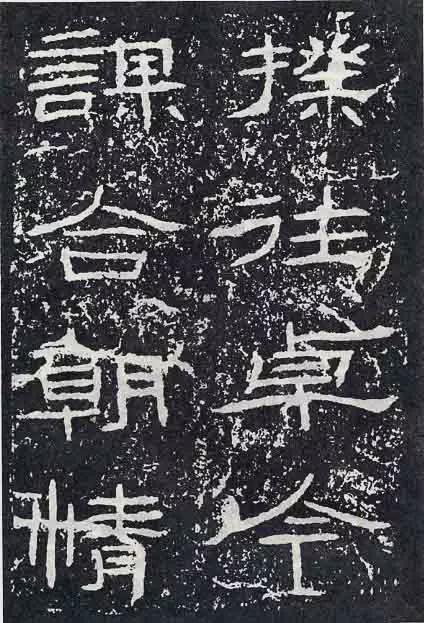

举几个例子,可以看出此乃《石门颂》又一突出特点。“公”字的捺向右上方飞起,处理得极大胆,与向左下取势的撇遥相呼应,整个字顿时活了起来;“截”字捺写得极短小,与左半部的宽大形成鲜明对照,整个字既有奇趣,又非常稳实;“焉”字的右折转放得很开,成一个大弧,里边四点天地广阔,全字显得豪放宕逸。类似例字俯仰皆是,读者慢慢把玩,自能体会妙处所在。作为临习,此点更难掌握,特别是要收放呼应得恰到好处,单有一般的用笔、结字办法远远不够,要有较高的审美情趣和构图能力,才能把握好分寸。这只有勤于临池,苦苦磨炼,别无它途。

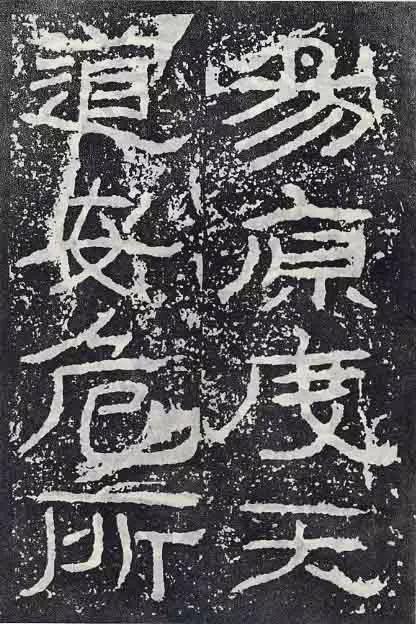

12

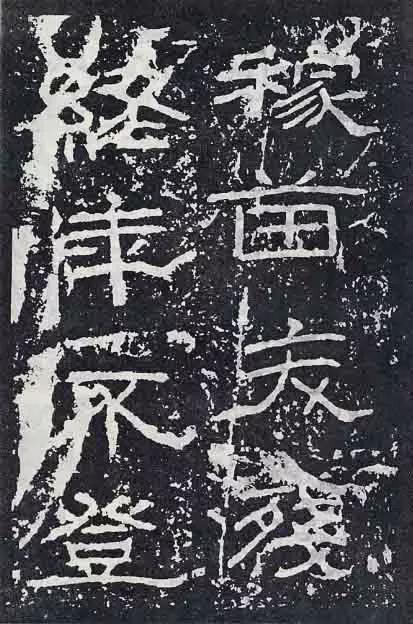

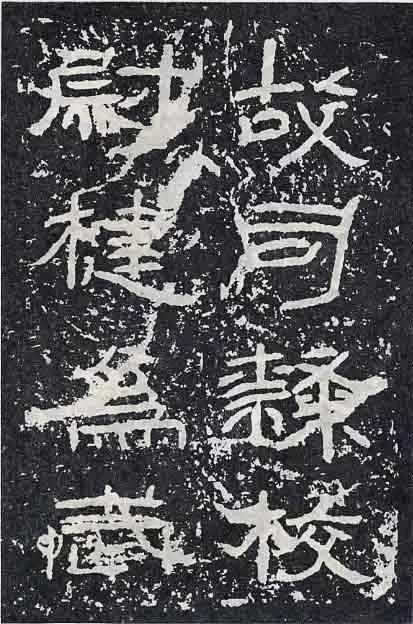

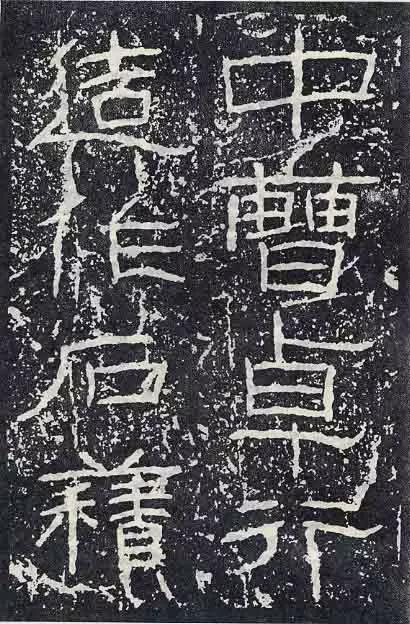

3、偏旁多姿、相映生趣:

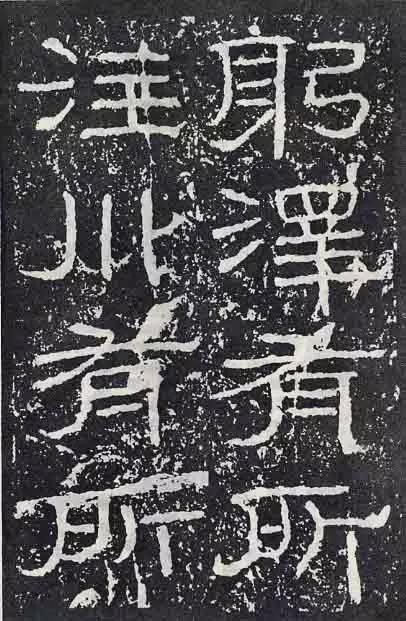

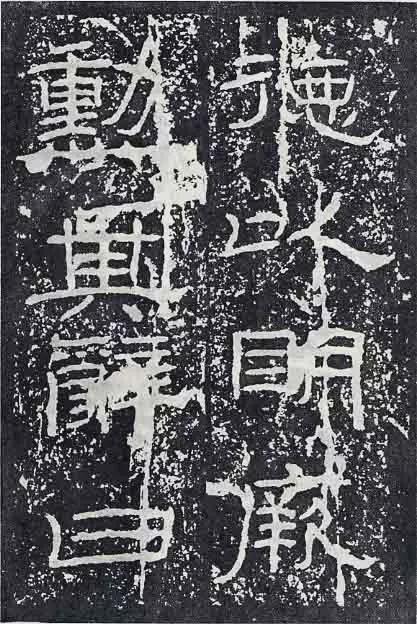

过去有汉隶的偏旁多呈独立存在之说,这大概是与行草书相对而言。其实,每一偏旁的处理都要考虑与其相对部分的关系,而作相应的调整,这在《石门颂》中显得尤为突出。譬如“诚”字的“言”旁,“口”有意向左下拉出,这样单看“言”本身就失去了重心,但与右边“成”的取势恰成呼应,使整个字显得稳而不板;“明”字的“目”旁下部明显向右倾斜,而“月”却有意向左取势,使全字既稳住了重心,又顿生妙趣;“凿”字的“殳”写得很扁,下部形成的空显然偏右,而“金”大胆地补入空中,再用撇放捺敛的特殊手段救之,包括下部几笔一同向左取势,使整个字斜而不倒,奇趣横生。此类例字随处可举,无须一一罗列,其关键所在是有意制造矛盾或者说是造险,而后解决矛盾或者说收拾险情,从而写出新景象。当然,这种本领更要慢慢锻炼体验,不可操之过急。

13

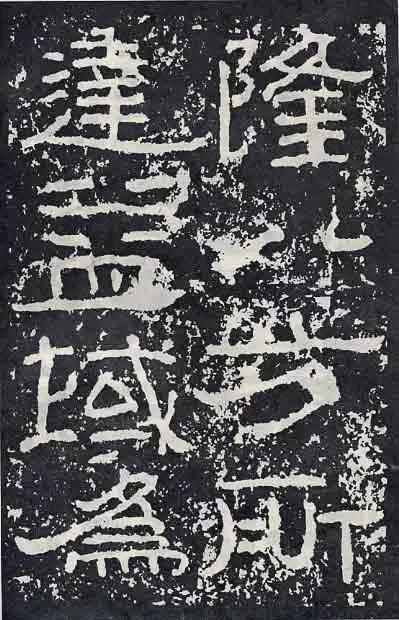

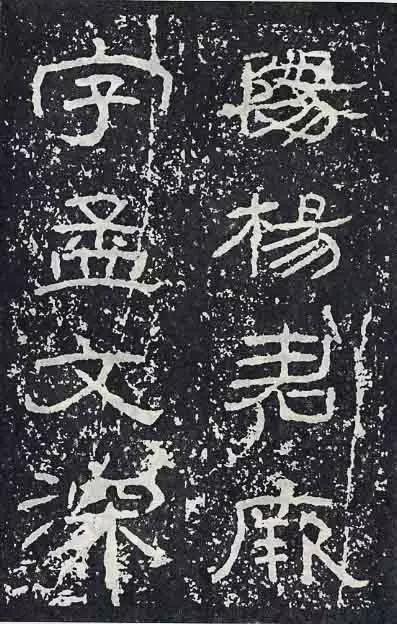

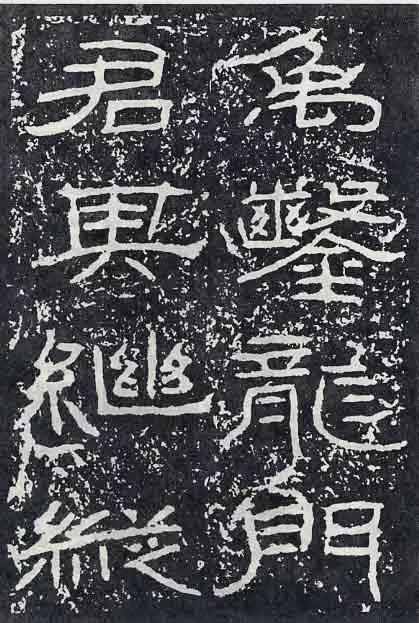

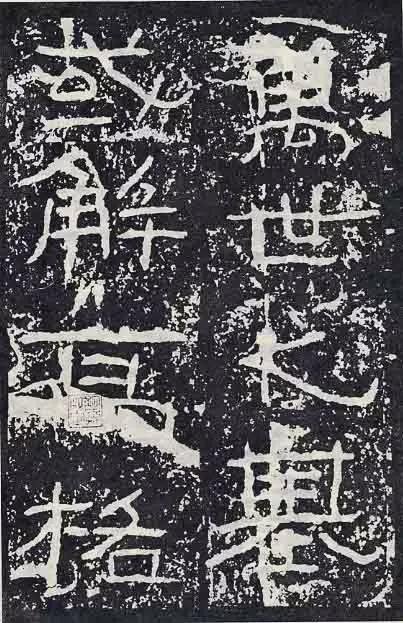

4、松而不散,洒脱大度

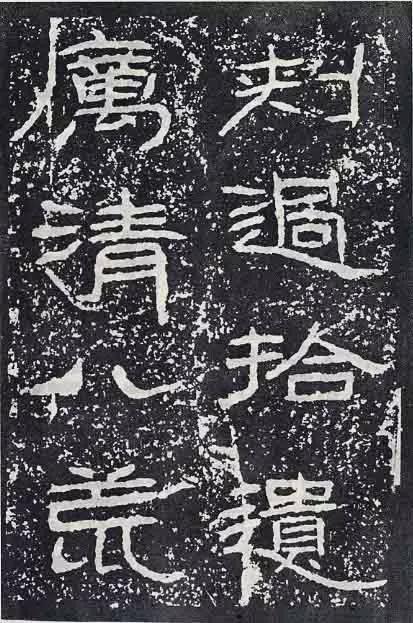

此点是《石门颂》的最显著特征。由于其点划瘦挺,体势宽博,线条之间便不那么紧密;又由于其结字富于变化,便显得少严谨之“规矩”,而这种“松”和“乱”恰恰是其姿态万千之所在。譬如“履”、“益”、“城”、“永”等字,好多点划有意断开,笔势相左,但就整字看,搭配极得体,若把其排列规矩,笔笔粘合,则顿失情趣。

14

当今,写《石门颂》者不多,写得好者更是凤毛麟角,大多是在追求“松”的时候,出现了散乱欹斜,那就更谈不上洒脱大度了。所以前边提到临写此碑前,最好能在平整规矩一路汉碑上先下下功夫,原因即在于此。

15

意临

顾名思义,取其意临之即为“意临”,要临出意趣,写出性情。这要有很好的“实临”基础,要达到能够“背临”的程度,即不看《石门颂》范本,凭记忆随意取碑中字,均可将其点划形态、位置结构写得准确。“背临”犹如中学生背课文,合上书不可掉字丢句。而“意临”则如朗诵不是一般的背读,要把诗文描写的情感表达出来。由“实临”至“意临”,在学书过程中是一步很不容易的升华,蕴含着质的飞跃。

16

一、意临的方法和要点

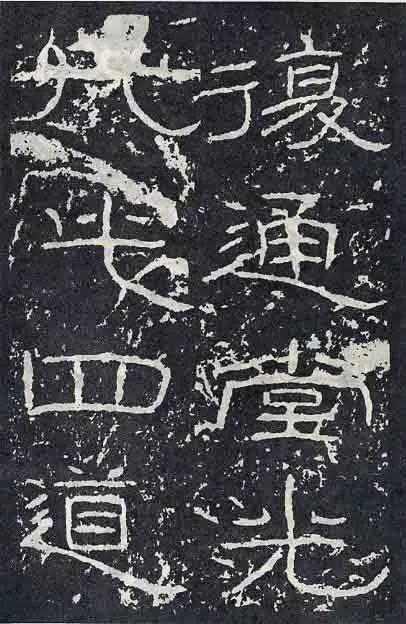

1、把握整体,不失大意:

所谓大意,一是指碑帖的线条、字势的主要精神,二是指碑帖所表现的主要意趣、情调。因为有了熟练的实临功夫,应该说已养成了正确的用笔习惯。因此,这时的临习不应该再把注意力放在起收转折的一个个动作上,而完全可以靠实临时养成的习惯,下意识地完成正确的用笔,余出的主要精力则可放在线条质感的营造上。因为有了熟练的实临功夫,应该说碑中的字形已谙于胸中。因此,这时的临习也不必再多注意点划位置的经营,而应多去着眼于大局。当然,这个“大局”只是相对而言,现阶段也仅指注意体势的把握,着意于《石门颂》宽博恣肆的动态结构,与进入创作阶段时所要考虑的大局自有不同。

17

2、对照检查,周而复始:

意临一段时间之后,“意”的成分会逐渐减少,而“随意”的成分则会逐渐增加。即《石门颂》的特征、风格会被不自觉地扭曲,而临书者个人的习气会不自觉地滋生出来。这时就非常必要对照检查,及时发现问题所在,予以纠正。如此一遍遍地认真临,一遍遍地认真查,当会发现每次都有新收获。

18

这里,“认真”很重要。认真,才能发现问题;认真,才能解决问题;认真,才能不断感悟。不少人在实临阶段能够认真,一旦开始意临,便濡毫泼墨随意挥洒,把实临时学到的东西丢得一干二净。必须清楚,意临的目的是写出《石门颂》的精神风貌,而不是“脱帖”,还未到创造自家风格的时候。

19

3、体味规律,举一反三:

所谓规律,主要指特征。抓住了特征,便大体掌握了规律。凡流传有序的碑帖均有其自身规律,只是有些显明,有些隐晦。《石门颂》因其变化丰富,规律较难把握,而正因为此,更需认真体味,多下功夫。掌握了规律,可得举一反三,事半功倍之效。

20

前边讲过,《石门颂》用笔属篆法,其点划少提按,瘦劲圆浑,这便是其特征、其规律。 然而,仅此还不够,还出不来它的意趣。这就要细心观察其微妙,比较与一般篆隶之不同,发现较一般篆隶线条之丰富处,并慢慢体会其表现手法。结字亦如此,无论再变化,也有其内在规律可寻。可按不同结构的字,分成若干种类型,再反复比较其异同,自可慢慢发现规律所在。

21

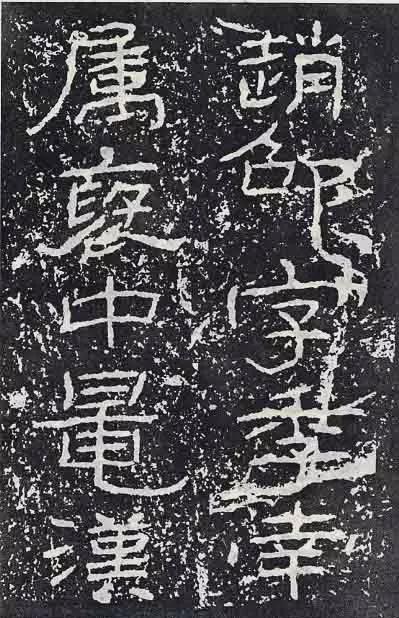

二、常见的弊病和问题

1、有意颤抖,故作姿态:

《石门颂》的点划大多起止无迹,又无明显提按,笔力弱者常将线条写得单调乏味。于是,一些人行笔时便有意颤颤巍巍或扭扭曲曲,认为如此便丰富了线条的内涵。这些人只知症状不知病因,下药自然要错。造成此弊还有个原因,就是对碑刻的错误理解,将长年风化剥蚀的残缺,误为本来面目,刻意追摹而致。如果读帖仔细,自可剥去假相,还其庐山真面。 解决线条质感的唯一办法是笔力的磨炼,是逆入平出、迟送涩进的正确笔法,无巧可取。当然,《石门颂》的线条变化的确丰富,不是平铺直叙,但那是极自然而微妙的,学书者稍不注意便会过头,成为故作姿态。

22

2、点划相左,组合散乱:

这个问题最易在临写《石门颂》时出现。《石门颂》宽博恣肆的特征,取决于其点划组合的宽松自然,而宽松自然的点划组合又建立在高度协调的美的构图规律之上,因此,总给人以松而不散,姿态万千之美感。如果把握不住这种内在的规律,而一味追求宽博自如,就必然导致点划相左,组合散乱。因而,我一再强调初学汉隶不宜以此作范本,而应从规整一路汉碑入手,意即在此。由易而难,循序渐进,基础是牢靠的,对构图规律的感悟和把握,也会水到渠成,不期然而然了。

23

3、变形过分,结构怪异:

这是当今不少人常常出现的问题,不仅写《石门颂》,写其它碑帖,写任何书体,都常出此弊端。他们或有意将点划移位,或有意夸大一部分,或过分变化墨色,等等非常手段无所不用其极,结果是不言而喻的。我们的先人很少有此问题,因为他们都是循着写字的规律一步步来,他们不存在急于参展、发表的问题。显然,此症之主要病因是求成心切,这些人多半自我感觉良好,认为临帖有时,应该变了,该是创造自己风格的时候了。其实,他们不知道如何变,更不知道如何创,因为他们的功夫还远远没有下够,他们的审美水平也没有提到相应的高度,一变就必然离谱。

24

临帖是手段,创作是目的。如果我们老老实实地照着前述的步骤按部就班地临习,把握其规律,掌握其技巧并不难,由临习到创作的转化也完全是功到自然成的事。在这个转化过程中,有些人常感到临习时学的本领用不到创作中来,或者索性临是临,创是创,把二者完全脱离甚至对立起来,以至出现临摹作品很可观,创作作品如出他人之手的怪现象。究其原因,除了临习没有下够功夫,便是方法不得当,后果是一个:未能把《石门颂》的基本笔法熟练掌握,结字规律谙于胸中。因此,一旦离开帖进入创作,写出的点划就变了味,字的结构也不知该如何安排了。

25

另外,还有一个整体把握的问题。在临习的后期,要适当注意字与字、行与行的关系,养成大局观的习惯,锻炼处理大章法的能力。所憾,《石门颂》整体拓片很难见到,影印出版者常常分成数页,且多是经过了剪裁拼贴,难以窥得全貌和体味章法,我们只有多看看其它碑刻、摩崖,以资借鉴。好在隶书章法变化不大,可将其视为次要问题,留待以后慢慢解决。

26

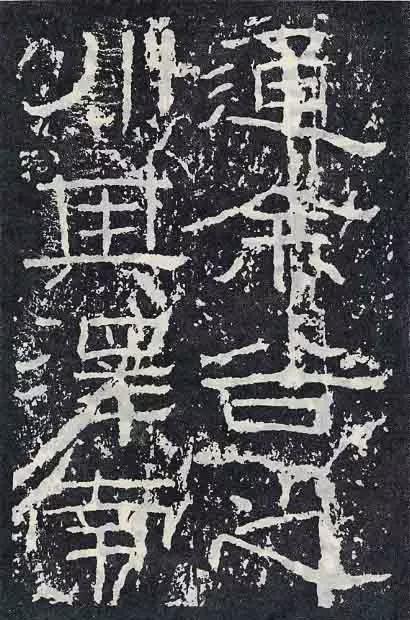

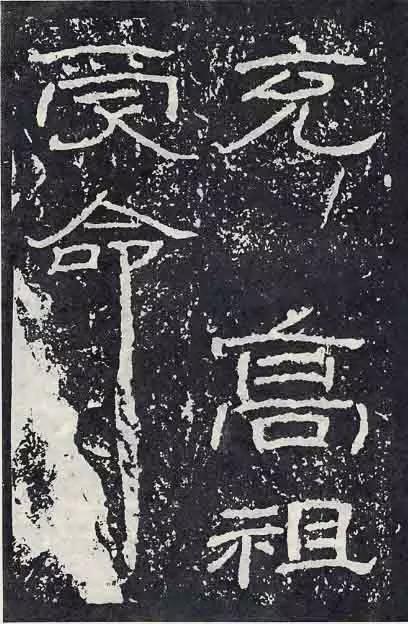

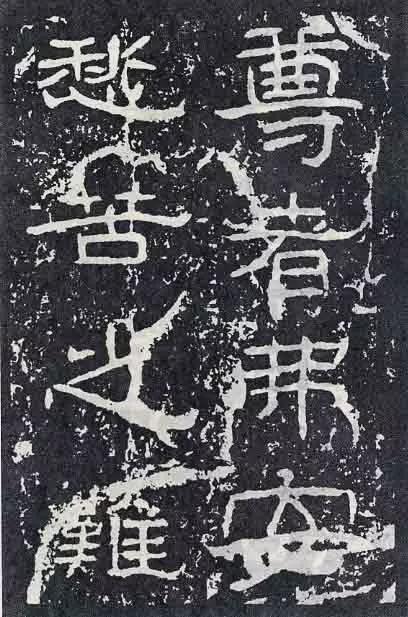

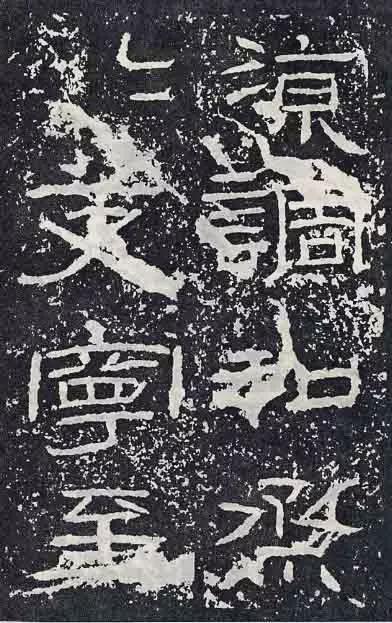

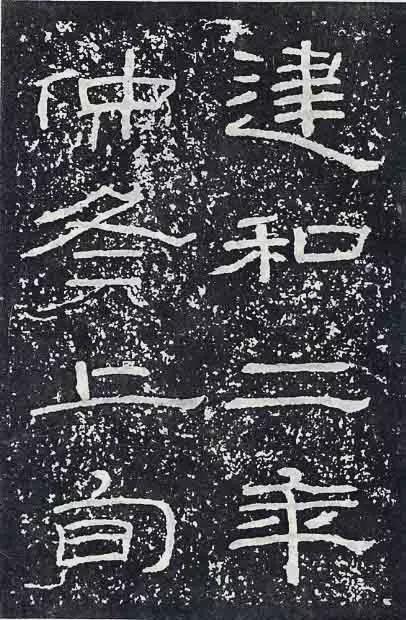

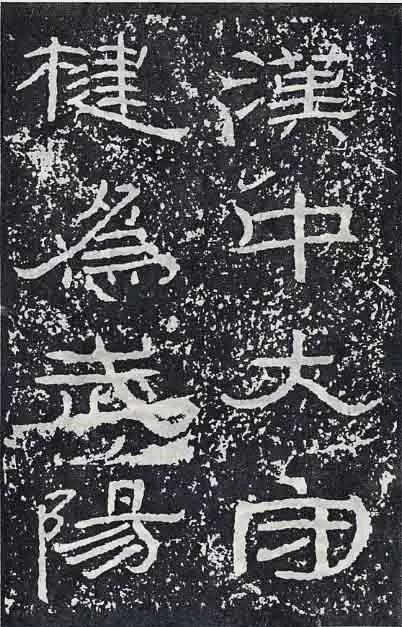

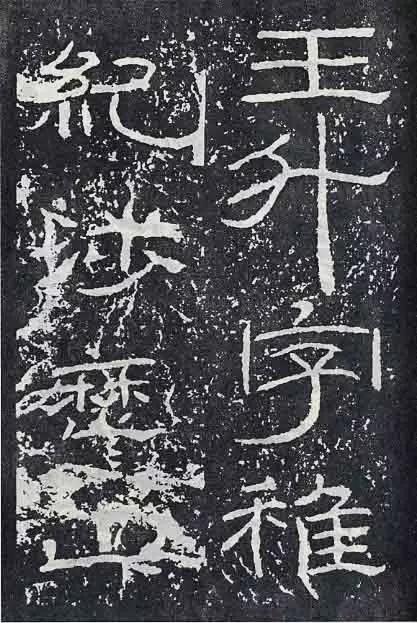

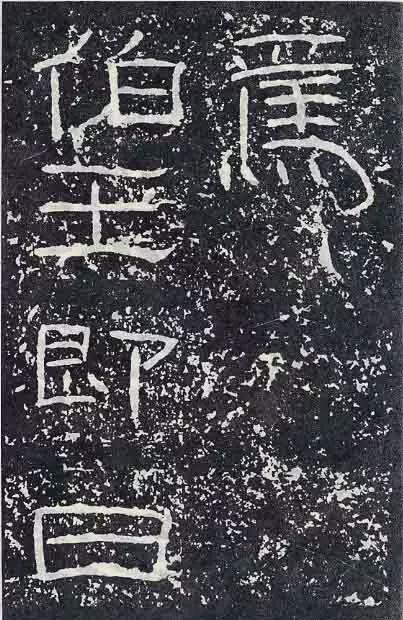

附:《石门颂》介绍

《石门颂》为东汉摩崖刻石,高三二七公分,广二五四公分,二二行,行三O或三一字不等。额题《故司隶校尉楗为杨君颂》,内容为司隶校尉杨孟文主持修复褒斜栈道事。桓帝建和二年(公元一四八年)汉中太守王升撰文立石,未署书者姓名。因镌刻在陕西褒城县褒斜谷石门崖壁上,故名《石门颂》。

27

一般认为初学汉隶不宜以此作范本,而应从较规整一路汉碑入手,有了一定基础之后,再攻此碑,自然水到渠成。这就要对隶书有一个历史的了解和整体的把握,才好结合自己情况,由易而难,循序渐进。

28

一般言及隶书,便自然地想到两汉,这是因为隶书至汉代,尤其到东汉已完全成熟,非常完美。若就现有资料看,隶书的出现则应上朔到战国时期,四川出土的青川战国木犊,已有明显隶意,有人称其为“古隶”,因为还保留着浓重的篆书成分。之后的睡虎地秦简、马王堆汉简,乃至居延、敦煌等简书,显示了一个清晰的隶变过程。学隶者对此不可不知,因为我们需要丰富文字知识,增加表现手段,就必须朔本求源。这些大量的战国、秦、汉简牍,不仅可以帮助我们窥探文字由篆而隶的演变轨迹、形体由来,而且由于大多是下级官吏的手迹,信手写来,饶有天然之趣,其笔墨行使转运清晰可辨,也非翻刻、传摹者所能及。

29

东汉盛行刻碑铭功记事,以广天下,传后世,这就不同于简牍大多作为一般记载、传递功能的文字,需要操办者认真对待,此大概是隶书达到辉煌时期的一个主要原因。这一时期存留下来的佳刻甚多,凤翥龙腾,各极其致。《石门颂》、《杨淮表记》圆劲纵逸,《衡方碑》、《鲁峻碑》方严雄厚,《礼器碑》、《史晨碑》凝炼典雅,《西狭颂》、《郙阁颂》宽博奇崛,《张迁碑》、《鲜于璜碑》古朴凝重,《曹全碑》、《孔宙碑》峻秀宕逸,《华山碑》、《乙瑛碑》谨严平实……可谓不胜枚举。其中的大多数碑刻由于风化剥蚀,又平添了一份天然情趣和金石气息,这种自然和岁月所赋予的美,是人工难以企及的。 汉代之后的隶书渐趋程式化,虽时见书刻,多不足取。直至清代,随着碑学的振兴,隶书才得以复苏,取得较高成就者有邓石如、郑簠、金农、伊秉绶、陈鸿寿、赵之谦等,他们的一个共同点是超越晋唐,直取先秦两汉,这是他们成功的关键所在,也为我们留下了有益的启迪。

30

临习是学书的必由之路,犹如绘画之素描、写生。临习又是从书者毕生功课,至老不可舍弃。当然,不同阶段之临习自有不同的目的,所用方法也各自不同。譬如,入门初学必须一笔不苟地忠于原帖,如此方可得其形体,悟其笔意,练得法度,养好习惯;有了一定基础则取其意临之,或者取所需临之,如此方可心领神会,意到笔随,逐渐蜕变为自家面目;及至书有所成,仍应不断临帖,时时以古法修养手性,免得流俗之弊偷入腕底,以臻“熟后生”之高境界。

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

图文源自网络,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw)

墨韵书香

墨韵书香