一、李唐与《晋文公复国图》的背景

李唐,字晞古,河阳三城(今河南孟县)人。北宋末南宋初画家,精于山水画和人物画。约在北宋宣和年间入宫廷宣和画院供职。1127 年金兵陷汴梁后,李唐颠沛流离,南渡流落临安,以近八十的高龄入绍兴画院,并以成忠郎衔任画院待诏。

北宋末年,时局动荡,金兵南下,攻破北宋都城汴京。李唐在战乱中历经艰难险阻,一路南渡。在这样的时代背景下,他创作了《晋文公复国图》。晋文公重耳因骊姬之乱被迫出奔,在外流亡十九年,最终回国即位,成为五霸之一。李唐选择这个历史故事进行创作,或许是因为当时的南宋朝廷与重耳的经历有相似之处。南宋同样面临着外敌入侵,政权不稳的困境。李唐通过描绘晋文公的复国历程,意在激发南宋君臣不怕艰苦、不计荣辱、为收复失地而努力,表现了画家热爱祖国的情怀。

此画现藏于美国大都会艺术博物馆,全图分为六段,采用连环绘图的形式,晋文公的形象多次出现。每段都有树石、车马、房屋作配景和宋高宗赵构手书的《左传》中的有关章节。所绘人物形象各具特色,文公的雍容、侍臣的恭敬、武士的威严、仕女的秀雅、仆役的畏怯,都刻画得准确生动、细致入微。横图处理疏密有致,线条的粗细、曲直、虚实、轻重的变化恰到好处。图中画家描绘的人物服装并不带有明显的宋代风格,而是尽力去复原春秋时候的人物。

二、《晋文公复国图》的艺术特色

(一)连环绘图形式

全图分为六段,采用连环绘图形式,使得晋文公的复国故事得以完整而生动地展现。每一段都有树石、车马、房屋等丰富的配景,这些配景不仅丰富了画面内容,还为故事的发展提供了具体的场景。画面处理疏密有致,在布局上独具匠心。

例如,在某些场景中,人物众多、车马喧嚣,画面显得较为密集,充分展现出热闹的氛围;而在另一些场景中,可能只有晋文公一人独立沉思,周围的配景简洁,画面则显得疏朗,给人以宁静之感。这种疏密相间的处理方式,让整幅画卷张弛有度,节奏感十足。同时,通过不同段落的连接,晋文公的形象多次出现,强化了故事的连贯性和主人公的重要性。

(二)人物刻画细腻

所绘人物形象各具特色,准确生动、细致入微。文公的雍容尽显王者风范,他的神态、举止都透露出一种高贵与从容。侍臣的恭敬则通过他们微微低头、双手作揖的姿态表现出来,眼神中流露出对文公的忠诚与敬畏。武士的威严体现在他们挺拔的身姿、坚毅的面容和紧握的武器上,给人一种强大的安全感。

仕女的秀雅表现在她们婀娜的身姿、轻柔的动作和精致的服饰上,为画面增添了一份柔美。仆役的畏怯则通过他们小心翼翼的动作和紧张的神情展现出来,让人感受到他们在主人面前的谦卑。画家对每一个人物的刻画都细致入微,从面部表情到肢体动作,从服饰细节到发型配饰,无一不精心描绘,使得这些人物仿佛从历史中走来,活灵活现地呈现在观者面前。

(三)服装复原春秋

画家尽力复原春秋时期人物服装,不带有明显宋代风格。这一做法体现了画家对历史的尊重和对艺术的执着追求。通过对春秋时期服装的研究和还原,画家为观者呈现了一个更加真实的历史场景。春秋时期的服装通常具有独特的款式和装饰,如长袍、宽袖、束腰等。

画家在描绘这些服装时,注重细节的表现,如服饰的纹理、色彩的搭配、配饰的选择等。这些服装不仅让人物更加生动形象,也为整幅画卷增添了历史的厚重感。同时,这种对历史服装的复原也反映了画家对传统文化的热爱和传承,让观者在欣赏画作的同时,也能了解到古代的服饰文化。

三、《晋文公复国图》的故事内容

(一)重耳逃至宋国

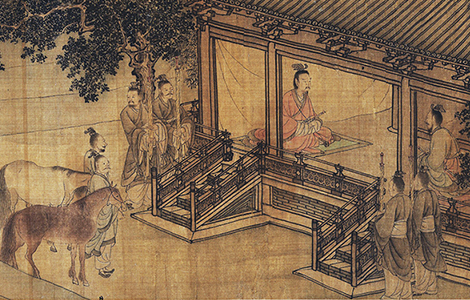

第一段,绘重耳逃至宋国,宋襄公赠马二十匹之场景。宋襄公刚被楚军打败,却依然以国礼款待重耳。他和重耳端坐帐中,亲切交谈,尽显大国之主的风范。庭院中,骏马良驹被仆从牵着,准备赠送给重耳。画家对马匹的描绘十分精美,帐篷外的马夫和两匹骏马与坐在帐篷内的人物巧妙呼应。这一情节展现了宋襄公的仁义和对重耳未来的期许。

(二)重耳逃至郑国

第二段,绘重耳逃到郑国,郑国大夫叔詹劝谏郑文公以礼相待重耳,郑文公不听劝谏之场景。重耳登车匆匆告别了怠慢他的郑文公。他面容阴郁,仆从步履仓促,紧随其后。其中一个侍从还向后挥动衣袖,以示鄙弃和愤怒。郑国大夫叔瞻劝告郑文公说:“晋公子贤明,他的随从都是栋梁之才,又与我们同为姬姓,郑国出自周厉王,晋国出自周武王。”郑文公反驳说:“从诸侯国中逃出的公子太多了,怎么可能都按礼仪去接待呢!”叔瞻说:“您若不以礼相待,不如杀掉他,免得成为后患。”郑文公对叔瞻的劝告不予理睬。

(三)重耳逃至楚国

第三段,绘重耳逃至楚国,楚国国君热情接待并派车送重耳去秦国之场景。画中一车队在山道中行进,道路两侧奇石林立,树木虬曲,前方有骑兵执旗开道,后方是车驾缓缓而行。楚成王以诸侯之礼接待重耳,重耳假模假式地表示惶恐,说自己如丧家之犬、何德何能之类。当楚成王问:“日后如成功回国,当如何报答”时,重耳说:“若晋楚开战,当退避三舍”。

(四)重耳逃至秦国

第四段,绘重耳逃至秦国,秦国国君嫁以五女,五女争相服侍重耳之场景。画中重耳正在洗手,一人倒水,一人用盆接住,身旁还有一人双手捧毛巾侍候,不远处台阶下也有一人,最后一人在房门处等候。秦穆公送给重耳五位美女,其中还有本来打算给晋国太子的怀赢,重耳本不打算接受侄子的女人,后来以大局为重,还是勉为其难收下了。秦穆公很开心,全力支持重耳复国。

(五)重耳回晋国渡河前

第五段,绘重耳回晋国,已到黄河边,与他共过患难之舅氏子犯(狐偃)献璧辞别重耳发誓与子犯同心同德之场景。追随重耳多年的狐偃献上一块玉璧,请求重耳处罚自己过去犯下的过失,重耳将玉璧丢入河中以示不计前嫌一笔勾销。在手卷中,这一场景在一棵高耸的松树下展开,巨大的枝叶仿佛重耳头顶的华盖。重耳的宽宏大量和大臣肃穆的神情,以及仆从们的敬畏之心,都表现得惟妙惟肖。

(六)重耳接管晋军入曲沃城

第六段,绘重耳接管晋军入曲沃城,朝于武官之场景。长卷最后表现的是公子重耳成功返回晋国成为国君的场景。我们看到晋文公的队仗威严雄壮地走向宫殿。牵引晋文公车乘的马匹,小得似乎有些不合比例,描绘的笔法也显得刻板机械。然而在这一激动人心的时刻,画家着力塑造队列中每一个昂首阔步的人物充满骄傲和志得意满的神情,将马匹的体量缩小更似画家刻意而为,而非无心之举。

四、《晋文公复国图》的深刻寓意

(一)激发南宋君臣

《晋文公复国图》具有强烈的箴规作用,其目的在于激发南宋君臣不怕艰苦,为收复失地而努力,充分展现了画家的爱国情怀。在南宋时期,金兵入侵,国家面临着巨大的危机。李唐以晋文公复国的故事为蓝本,通过细腻的笔触和深刻的寓意,向南宋君臣传达了一种坚韧不拔、不畏艰难的精神。

画中晋文公历经十九年的流亡生涯,备尝艰辛,却始终没有放弃复国的信念。这种精神对于南宋君臣来说,无疑是一种巨大的鼓舞。在那个动荡的时代,国家需要的正是这样的勇气和决心。李唐通过这幅画,呼吁南宋君臣要以晋文公为榜样,不怕艰苦,不计荣辱,为了国家的复兴而努力奋斗。

(二)以史喻今

晋文公的故事与宋高宗的经历有着相似之处,李唐以古喻今,强调了忍辱负重、中兴复国的志愿。北宋末年,金兵南下,徽、钦二帝被掳,康王赵构被迫南渡,建立南宋政权。赵构的经历与晋文公重耳被迫出奔的遭遇颇为相似。

晋文公在流亡十九年后,最终回国即位,成为春秋五霸之一。李唐通过描绘晋文公的复国历程,暗示宋高宗也应该像晋文公一样,忍辱负重,不畏艰难,为了中兴复国而努力。画中每一个细节都蕴含着深刻的寓意,从人物的表情、动作到配景的设置,都在传达着一种坚定的信念。

例如,画中晋文公的雍容和威严,象征着君主的担当和责任;侍臣的恭敬和武士的威严,体现了臣子的忠诚和勇敢。这些形象都在激励着南宋君臣,让他们明白只有团结一心,不畏艰难,才能实现国家的复兴。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 南宋 李唐 晋文公复国图绢本 采用连环绘图形式生动地展现晋文公的复国故事

墨韵书香

墨韵书香