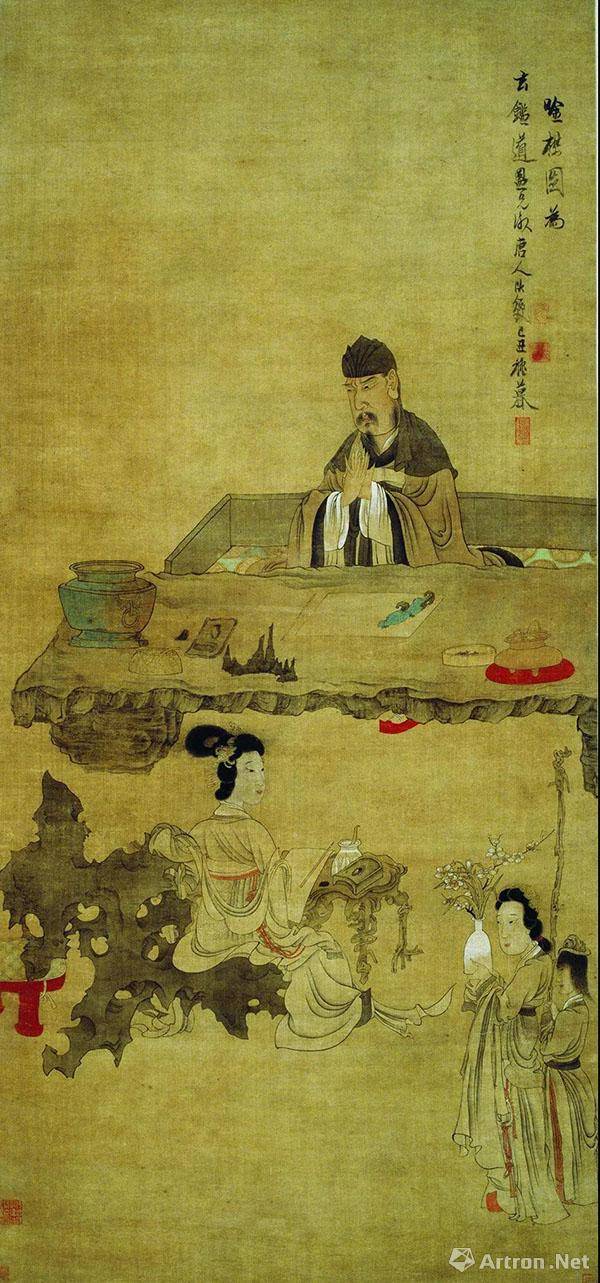

陈洪绶《吟梅图》南京博物院藏

北京画院《笔砚写成七尺躯——明清人物画的情与境》展示了3件陈洪绶的作品,《听琴图》《策仗图》《吟梅图》,其中《吟梅图》藏于南京博物院,作于清顺治六年(1649年),为其典型的晚年佳作。

陈洪绶(1598——1652年),字章侯,号老莲、悔迟,诸暨人(今浙江人)。早年受业于著名学者刘宗周、黄道周门下。明灭后,为躲避清兵,一度在绍兴云门寺出家为僧,自号悔迟,亦号老迟。后在杭州卖画为生。其画初受蓝瑛影响,后广泛临学古人,并大胆创新,所作人物、花鸟形象古拙,善用夸张变形手法,为晚明变形主义绘画大师。

陈洪绶晚年以卖画为生,商品画一般比较程式化,并且常有弟子代笔,而这幅画是赠送朋友的礼物,经过了精心设计。

《吟梅图》中,早期人物画的秾丽已不见,更加简括淡雅,人物衣纹用高古游丝描,线条流畅飘逸,格调高古,人物头大身小,体现了他“高古奇骇”的人物特征。

石头案前的高士,眉头紧锁,似在苦苦思索诗句,与高士形成鲜明对比的是对面女子的慵懒随意,面前小几上列笔墨纸砚,却并未看向高士,而是扭头看向捧瓶而来的女子及执杖小童,这样的互动不仅使画面更加生动,在形式上打破了塌、石案的单调横线,而且把场景中的几个人有机联系起来,并暗示了画面的主角之一——瓶梅。但是该画的立意重在“吟”,梅花占的比重非常小,只有侍女所捧瓶中的一小枝,还被水仙遮挡大半。

石案、砚山、镇、香炉、砚台、笔洗、太湖石……画面上的所有细节都描绘得非常细致,富有装饰性,甚至石案上笔洗的花纹、开片都清晰可见。太湖石用细线勾勒轮廓,然后不同深浅的墨染出不同的层次,而无皴擦,极具观赏性。同时,女子坐在太湖石上,一只胳膊搭在凸起处,显然这里的太湖石不仅仅具有观赏性,透、漏、瘦兼具,而且还是一个实用坐具。

1649年距离明清鼎革后陈洪绶剃发出家只有3年时间。距离1652年去世也是3年时间。这一年,陈洪绶移居杭州吴山,离乱之恨、世态炎凉使他无限感伤,与青年时期相比,这时的陈洪绶早已没了功名壮志,只寄情山水之间。

图文源自网络,如有侵权,请联系删除! (责任编辑:zgshw)

墨韵书香

墨韵书香