一惊世初现:石中秘密的揭开

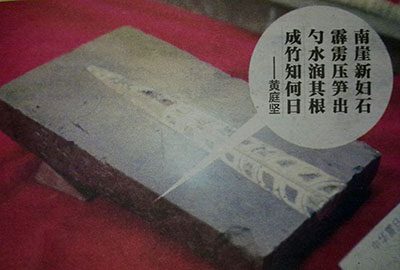

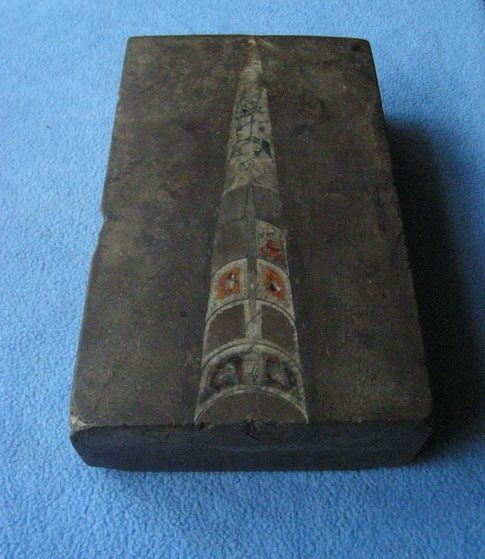

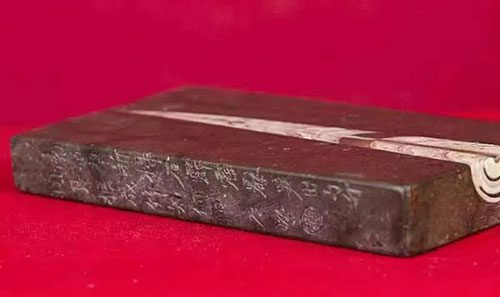

1967年,在江西武宁一个特别安静的村子里,村民涂兆庆正忙着收拾石家祠堂后面那些乱糟糟的石堆。在这个看起来很普通的干活过程中,一块特别显眼的石头把他的目光吸引过去了。这块石头是长方体形状的,它的表面有斑斑驳驳的纹路,要是仔细看的话,就像一根白白的竹笋一样,而且还散发着一种神秘的气息。更让人大吃一惊的是,石块的侧面清清楚楚地刻着两行字。

涂兆庆心中猛地一动,他的直觉告诉他,这块石头,绝不是普通的东西,或许正隐藏着一些,不被人知晓的秘密,非常有可能是一件,极为珍贵的文物。怀着这份强烈的好奇与期待,他十分小心翼翼地把石头送到了江西大学历史系余明光老师的手中,期望能够得到专业的解答。

余老师接过石头,仔仔细细地端详了相当长一段时间。虽能辨认出上面文字,但对石头本身材质和来历仍感困惑。为揭石头神秘面纱,涂兆庆和余老师决定求更多专业人士帮助,联系武宁县文化馆工作人员后,这块充满无数谜团的石头被送往北京,交到郭沫若和夏鼐两位专家手上。

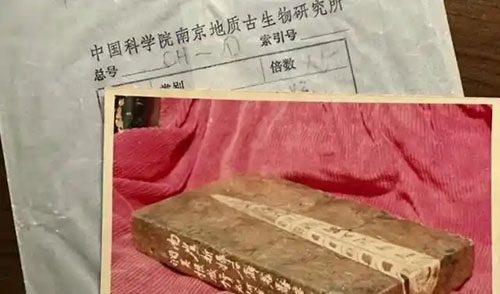

可是郭和夏两个人看到这块稀奇的石头时,都不由自主地微微皱起了眉,心里也涌起了深深的疑问。经过一番仔细的讨论之后,他们得出了结论:这很有可能是一块古代生物的化石。基于这个推断,他们把中科院南京地质古生物研究所的研究员陈挺恩请来做更深入的研究。从这时候开始,这块石头的命运发生了变化,一场跨越几亿年的神秘之旅马上要慢慢展开了。

二鉴定之路:探寻神秘石块身世

在中科院南京地质古生物研究所,陈挺恩研究员接过了这块神秘的“石头”。便开启了一段严谨而细致的科学探索之旅。他依靠自己深厚的专业知识,借助先进的技术设备,对“石头”展开了全面的分析。从细微的微观结构,到较大的宏观特征,每一个细节都得到了仔细的“研究”。经过无数个日夜的潜心钻研,陈挺恩终于揭开了这块“石头”材质的神秘面纱——它是一块震旦角石化石。

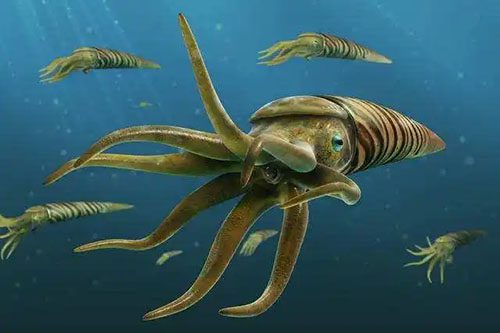

震旦角石,这是一种极为古老的生物,生活于大约4.4亿到5.1亿年前的奥陶纪时期。它在海洋里生存,是无脊椎软体动物,属于头足类鹦鹉螺超目。这种罕见的生物栖息于远古海洋之中,在漫长时间里持续繁衍与发展。其身影出现在距今约4.4亿至5.1亿年的奥陶纪阶段,以无脊椎软体动物的形态存在于那个遥远的年代,且为头足类鹦鹉螺超目的一员。

其外形独特,呈宝塔状,一头窄一头宽表面有节、竖纹等特征,石面上还有二三十节环状圈纹突起,宛如大自然精心雕琢的艺术品。

这块化石于被发现之后,给研究奥陶纪的生物演化以及对地质历史的探索,提供了相当珍贵的实物资料。

确定了化石的“身份”之后研究人员正在对侧面的“刻字”进行有条不紊了且紧张的研究。

为了判定这些字迹是不是出自名家,专家们把国内最顶尖的书法家请来了,像杨仁恺和启功这样的,让他们参与鉴定。两位在书法界很厉害的大师凭借着他们扎实的艺术基础,还有丰富的鉴定经历,对刻字展开了详细的剖析。

他们从笔法,以及结构气韵等多个方面展开考量,将其与黄庭坚的其他书法作品持续地进行反复比对。

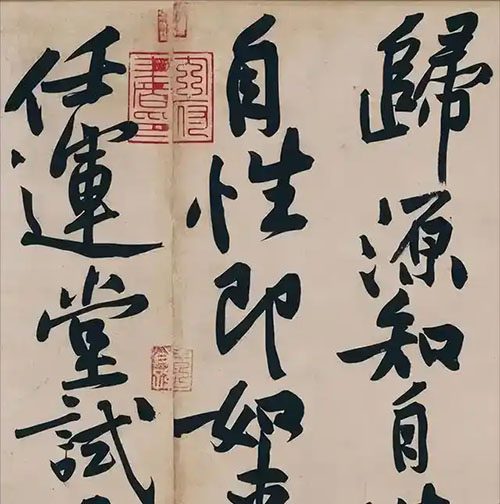

最终得出了这样一个,让人诧异的结论:这些刻字,竟然是北宋“宋四家”当中的一位——黄庭坚的真迹。

这一发现,就如同一颗极具分量的炸弹,在文物界以及学术界,引发了巨大的波澜。黄庭坚的书法,凭借其独具特色的风格,和极为高超的技艺而闻名于天下,不过将其书法与数亿年前的化石相互结合,毫无疑问,是前所未有的奇妙之事。这不但为研究黄庭坚的书法艺术,提供了全新的素材,也给古生物化石的研究,增添了别具一格的文化内涵。

三震旦角石:穿越亿年的“来客”

震旦角石,这名字听着可太有神秘感啦。它就好像一位历经了好几亿年岁月的“客人”背负着地球远古时代的秘密呢。这种古生物化石的外形独特,让人过目难忘。其整体呈圆锥形,一头尖锐,一头宽阔,当将它倒置时,恰似一座精致的宝塔,层层叠叠的环状圈纹突起,犹如宝塔的层级,每一层都仿佛记录着岁月的痕迹。而其表面的节与竖纹,又为它增添了几分古朴与神秘的气息,若将其横剖面观察,还似一幅蕴含着天地奥秘的太极图,充满了奇妙的韵味。

震旦角石存活于距今约莫4.4亿至5.1亿年前的奥陶纪,那时候的地球和如今相较而言大不一样,海洋占据了极为广大的区域,而震旦角石便是当时海洋之中的“霸主”之一。身为生活在海洋当中的无脊椎软体动物,它们归属于头足类鹦鹉螺超目,具备坚硬的圆锥形外壳。此外壳既能协助它们抵御外部的威胁,又是它们在海洋里得以生存和繁衍的关键保障。其壳体或直或盘卷,表面的波状横纹见证了它们在漫长岁月中的生长历程。

震旦角石依旧是极为凶猛的食肉生物,它凭借自身敏锐的感觉器官,还有敏捷的触手,在海洋中捕捉各类猎物,以此维持自身的生存与繁衍。在咱们国家,震旦角石主要出现在南方那片区域呢,尤其在湖北、湖南等地的奥陶纪地层里面。这些地方呀,分布着好多好多的震旦角石,它们的存在给研究古生物提供了很珍贵的资料。

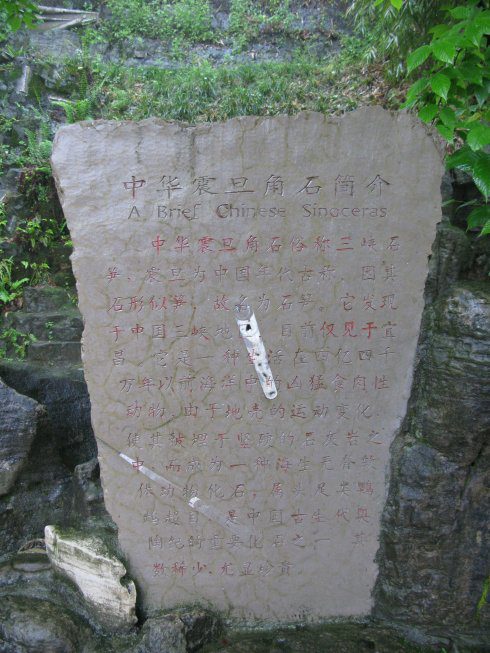

这些地区的地质状况,为震旦角石的留存提供了极为有利的条件了,使得我们如今有机会看到这些远古生物的化石了。在湖北三峡地区,震旦角石凭借着保存得很完好,结构清晰明了,并且产量还挺多等这些特点,变成了研究古生物化石的关键区域。这里的震旦角石化石,不但给科学家们提供了宝贵的研究资料,还把众多古生物爱好者以及收藏家的目光吸引过来了。

作为一种标准化石以及指相化石,震旦角石对于研究地球的地质历史与生物演化具备无法估量的重要意义。它就跟一把钥匙似的,能帮着科学家们把奥陶纪时期的大门打开,借此去窥探那个很遥远时代的奥秘。对震旦角石进行研究后,我们能知道当时海洋环境的特点,像水温盐度水深之类的;还能推断出生物间的相互关系以及生态系统的构成和演变情况。

震旦角石的存在,为我们构建地球历史的拼图,提供了关键的一块,让我们对地球的过去有了更加清晰且深入的认识。

四黄庭坚书法大家的传奇人生

黄庭坚北宋时期的文学大家与书法名家,出生于1045年8月9日,出生地为洪州分宁。他自幼便展现出非凡的聪慧,仿佛上天赋予了他特别的文学天赋。五岁时便能熟练背诵《五经》,其对知识的渴望和领悟能力远超同龄人。七岁时一首《牧童诗》“骑牛远远过前村,吹笛风斜隔岸闻,多少长安名利客,机关用尽不如君”,展现出他对生活细腻的观察和独特的感悟,尽显其才华横溢。

1067年,黄庭坚考上进士以后,就开启了仕途生涯。一开始在汝州叶县当县尉,随后又到国子监去担任教授之类的职务。在担任太和县知县的时候,他运用了简单又容易推行的治理办法,获得了当地百姓真心的喜爱。那时朝廷颁布了盐法,其他县都在争着要更多的份额,可太和县却不一样。县吏心里不高兴,百姓却一直夸赞黄庭坚的做法。

黄庭坚在文学界那可是成就超显著呢,他是江西诗派的开创者,跟杜甫陈师道还有陈与义一起被称作“一祖三宗”。他跟苏轼名气一样大,大家都叫他“苏黄”。他写的诗是以唐诗里集大成的杜甫为榜样去学习的,接下来构建出了“点铁成金”以及“夺胎换骨”这类诗学理论,这对后世的文学创作有着很深远的影响。

在书法这一范畴当中,黄庭坚取得了极为突出的成果。他与苏轼、米芾蔡襄一同被称作“宋四家”。他的书法风格极为独特,逐步形成了自身独树一帜的流派了。故而后人将他的书法称作“黄体”了。他擅长行书和草书,尤其以草书著称。他的书法作品,结构很奇特,笔力很雄壮有力,并且笔法有很多种变化,把很高的艺术创造力展现出来了。

在笔法上,以中锋为主,侧锋为辅,笔势遒劲有力,线条饱满而富有弹性,善于运用提按、转折顿挫等技巧,使笔画呈现出丰富的变化;在结构上,凝练有力,字与字之间、行与行之间的布局十分讲究,既紧凑又不失舒展,整体给人一种和谐统一的感觉,形成了纵横舒展的独特面貌。

写字的时候,他对墨色浓淡的变换特别在意。在某些笔画的地方,会留下空白的印记,借助这种办法,形成了深浅的差异,让笔画看起来更有活力,与此同时还充满了韵味。

黄庭坚的代表书法作品数量颇为众多,诸如小字行书《制婴香方帖》《王长者墓志铭稿》《泸南诗老史翊正墓志铭稿》等等其风格呈现出圆转流畅之态,且沉静典雅;而大字行书《苏轼黄州寒食诗卷跋》《经伏波神祠诗卷》《松风阁诗帖》等其笔画则遒劲郁拔,显得神闲意秾。

其中,《松风阁诗帖》是他晚年创作的作品,长波跟大撇相互呼应,提笔和顿笔的地方有高有低,呈现出像波浪那样起伏曲折的态势,就好像船夫使劲摇桨的样子。不管是收笔的地方,还是转笔的时候,都使用楷书的笔法,下笔的时候平稳又沉着,变化藏在里面,轻轻点一下笔,接下来慢慢提起,姿态很美而且稳重扎实,意境非常充足,称得上行书中的优秀之作。

草书《李白忆旧游诗草书卷》《诸上座帖》等字体结构雄放瑰奇,飘动隽逸,在继承怀素一派草书中,表现出黄书的独特面貌。

这些作品,不仅是书法艺术的瑰宝,更是他艺术风格与人生感悟的完美体现。

五化石与书法:奇妙结合背后的故事

黄庭坚为啥会对这块“震旦角石化石”怀有特别的喜爱呢?还为啥会在它上面题写诗呢?这背后或许有着诸多有趣的原因。

北宋时期,文人雅士们皆极为喜爱收藏奇珍异宝与古玩,此在当时乃是颇为流行的风尚。黄庭坚自然也深受这种风气的影响,当他偶然间得到这块外形独特、看似竹笋的震旦角石化石时,便被其深深吸引。在他的眼中,这块石头了,就像大自然馈赠的珍宝了,内部藏着无数的神秘与美感。

从黄庭坚的题诗“南崖新妇石,霹雳压笋出。勺水润其根,成竹知何日”中我们可以感受到他丰富的想象力。他或许将这块化石想象成了从南崖之下,经霹雳震撼后破土而出的竹笋,充满了生命力与奇幻色彩。

一勺水滋润着它的根长成竹子,能知道是哪一天吗?”此句传达了他对这“竹笋”成长的期待,期望在某一时刻,其能够成长为挺拔的竹子,展现出蓬勃的生命力。

这种独一无二的想象,展现出了黄庭坚那种很浪漫的文人情怀,与此同时也体现了他对大自然中各种事物的喜爱以及敬重。从艺术创作的角度来讲,这块化石,也给黄庭坚的书法创作给予了别样的灵感。黄庭坚的书法风格别具一格,致力于创新并寻求突破,而此块化石的现身,给其提供了一个崭新的创作媒介。

化石的质地比较硬,表面很光滑,跟平常的纸张不一样。在它上面写字,得有特别的技巧,而且还得把控好力度。

黄庭坚在尝试在化石上题诗的过程中,或许从这种独特的书写体验中获得了新的灵感,进一步丰富了他的书法表现手法。他或许会思考,如何在这样一种特殊的材质之上,更好地展现书法的线条之美、结构之妙以及气韵之神,进而把自己的书法风格与化石的特质圆满地融合在一起。黄庭坚的书法风格凭借其独有的结构与笔力而闻名,不过化石的形态以及纹理或许也在悄然之间对他的创作施加了影响。

这块刻着黄庭坚书法的震旦角石化石,无疑是一件,集科学与艺术的价值于一身的稀世珍宝。从科学价值来看,震旦角石化石本身就为研究奥陶纪的生物演化、生态环境以及地质变迁提供了无可替代的实物证据。

而黄庭坚的书法题诗,虽属艺术范畴,但从另一个角度为研究北宋时期的文化交流、文人审美以及社会风尚提供了独特的视角。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 惊世发现!村民挖出4亿年前化石,竟有北宋大家题字

墨韵书香

墨韵书香